『ベルクソン 反時代的哲学』31

第四部第三章

承前

この第四部はベルクソン晩年の著作『道徳と宗教の二源泉』を研究対象とし、〈声〉、〈火〉、〈道〉という隠喩に注目しつつ、「動的行動の論理」の諸側面を三つに分けて分析しようと試みている。第1章では、ベルクソンの多用する〈声〉の形象を通じて、憧憬によって生み出され、自ら憧憬を生み出す人格性を「響き」、「反響」の効果と捉えることで〈呼びかけ〉概念を規定し、動的行動の発生(不可能な起源)の局面を分析した。第2章では、ベルクソンの頻用する〈火〉の形象を通じて、創造によって伝達され、自ら創造を伝達する共同体を社会的紐帯なき「伝播」、「交流」と捉え、それによって〈情動〉概念を規定し、動的行動の伝播(不可能な伝達)の局面を分析した。本章では、『二源泉』に頻出する〈道〉の形象を通じて、動的行動の方向(不可能な目的)の局面を分析する。

より詳しく言えば、この第3章は三つの部分に分かれる。まず、『二源泉』の身体概念を再検討する。精神と物質、創造と技術、欲望と生産をつなぐ場所たる身体には、これまでの三つの著作の読解に際しても常に注目してきたが、ここでもまた私たちの『二源泉』読解の出発点となる。ここで技術が欲望の無限の延長として浮上してくる。そこで、第二に、技術の問題を扱う。身体と技術が直接接続されるのは「(非)有機的生気論」の特徴である。「機械主義と神秘主義」は、この特異な生気論にふさわしいタイトルである。人類の向かう先はどのようなものか。いかなる方向=意味が人類に与えられるべきか。最後に、「道」の形象と共に、動的行動の論理を追うことにしたい。

第3章 道の途中:二重狂乱と政治

多様な人種を区分する主なものは、黒人諸部族、〔カフカス北部の〕チェルケス人、マレー人、アメリカ原住民などの間に求めるべきではなく、むしろ金持ちと貧乏人との間に求めるべきである。この二つの人種に見られる身体組織の差異は、いわゆる人種の類型間にある差異よりもはるかに大きい。金持ちの人間は、ここから英国へと、行きたくなればいつでも行ける。それに対し、もう一方の人間の脚は、目に見えぬ運命に縛られて、彼らを一定の狭い範囲を越えて運んでいくことができない。(…)自分の身体に、いずれかの太平洋航路客船会社の一船室を付け加えられる人は、それができない人よりも、はるかに高度な身体組織に恵まれているのである。(…)見事にあつらえられた一揃いの手足を持つのは、大金持ちの人間でしかない。われわれは、このうえない科学的厳密さをもって断言することができるのだが、知られうる限り最も驚くべき〈身体=組織〉(organisme)となっているのは、かのロスチャイルド家の人々に他ならない。

――バトラー

§91. 「結びの考察」の意味=方向

『二源泉』の読解を締めくくる本章を始めるにあたって、まず、著作の構成から気づかれることを記しておこう。これまでにも散発的に言及したことはあったが(例えば、§80)、ここでまとめておく。

第1章 道徳的責務

第2章 静的宗教

第3章 動的宗教

第4章 結びの考察――機械主義と神秘主義

つづきは、単行本『ベルクソン 反時代的哲学』でごらんください。

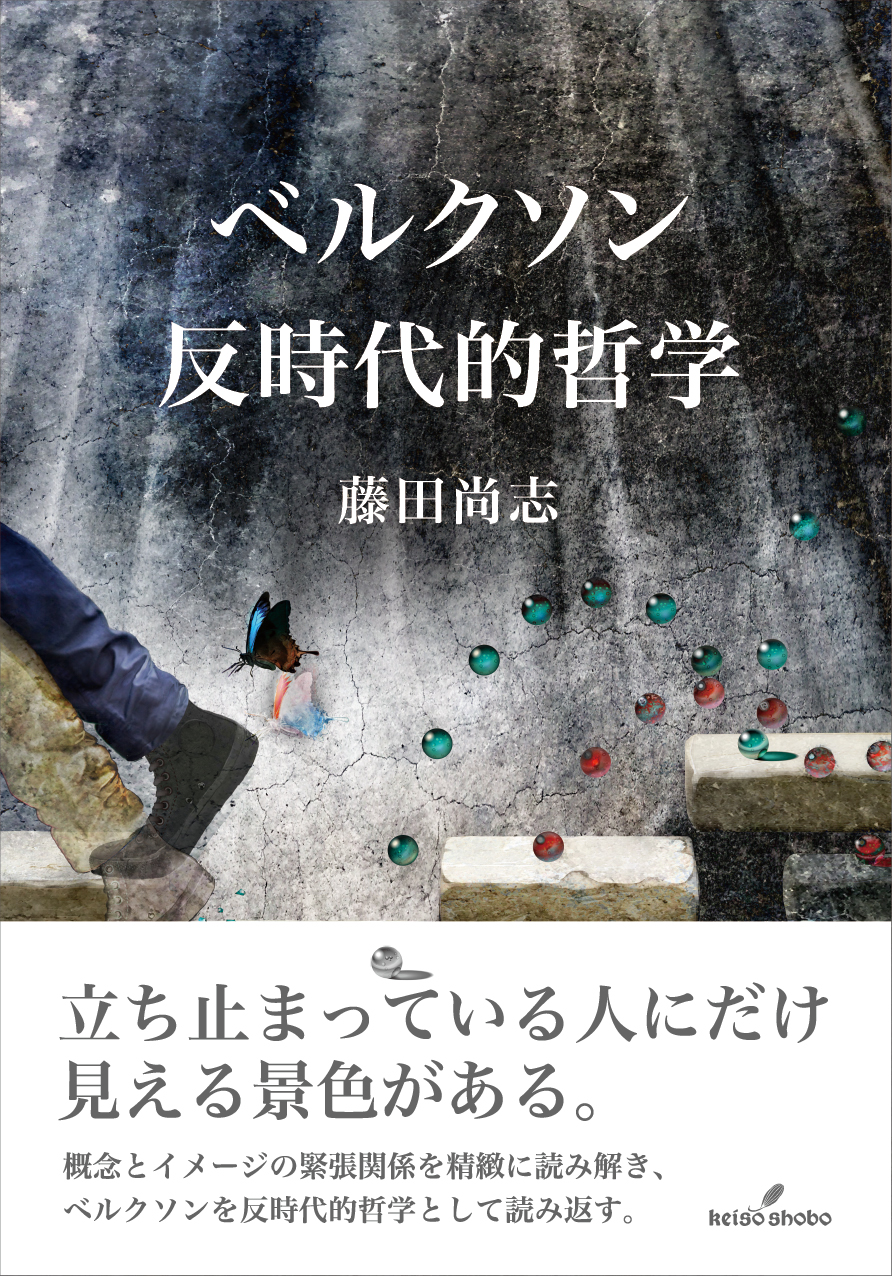

立ち止まっている人にだけ見える景色がある。概念とイメージの緊張関係を精緻に読み解き、ベルクソンを反時代的哲学として読み返す。

立ち止まっている人にだけ見える景色がある。概念とイメージの緊張関係を精緻に読み解き、ベルクソンを反時代的哲学として読み返す。

藤田尚志 著 『ベルクソン 反時代的哲学』

A5判・624頁・6,600円(税込み) 2022年6月刊行

ISBN:978-4-326-10300-3→[書誌情報]

【内容紹介】概念の解像度を上げるだけが哲学の仕事ではない。ベルクソンは、イメージとの往還と緊張関係を強調してやまない。本書は、最新の研究成果を踏まえつつ、『時間と自由』や『物質と記憶』など主要著作の鍵概念である「持続」や「純粋記憶」を深く理解するには、「リズム」や「場所」のイメージの精確な読解が欠かせないと説く。勁草書房編集部ウェブサイトでの連載時より大幅改稿。

〈たちよみ〉はこちらから→〈「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉

【ネット書店で見る】

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

【目次】

序 論 言葉の暴力

§1 功利性と効力

§2 生命(vie)・生き長らえ(survie)・超-生(sur-vie)

§3 哲学と科学、良識(ボン・サンス)と常識(サンス・コモン)

§4 メジャーな概念とマイナーな論理

§5 言葉のふるう暴力

§6 言語にふるわれる暴力

§7 「見かけに騙されないようにしよう」──言語のアナモルフォーズ

§8 言語の速度学──遅れとしての隠喩

§9 否定的転義学

§10 螺旋としてのベルクソン哲学

§11 言語の手前、言語の彼方

§12 transports amoureux、あるいはピルエットとしての直観

§13 マイナーな論理は何をなしうるか(本書の構成)

第Ⅰ部 測りえぬものを測る──『意識に直接与えられたものについての試論』における持続のリズム計測(rythmesure)

§14 計測から遠く離れて(第Ⅰ部の構成)

第1章 計測のリズムを刻む──『試論』第一章の読解

§15 「心理的諸状態」の類型論(『試論』第一章の構造)

§16 呼びかけⅠ──リズムと共感(美的感情の分析1)

§17 催眠的リズム(美的感情の分析2)

§18 強度と深度(美的感情の分析3)

§19 ベルクソンの手Ⅰ──「例えば、拳を徐々に強く握りしめてみてほしい」

§20 中間状態の分析における「注意attention」と「緊張tension」

§21 自由の始まりとしての感覚

§22 「音楽の表現力、というよりむしろその暗示力」

§23 多様性と有機組織化のあいだにある強度

第2章 リズム数論(arythmologie)──『試論』第二章の読解

§24 数の問い──カント、フッサール、ベルクソン

§25 場所学Ⅰ──コンパス化された存在(拡がりと空間)

§26 メロディーからリズムへ

§27 数(arithmos)とリズム(rhuthmos)──アリストテレスとベルクソン

§28 リズム計測Ⅰ──構造的リズム

§29 内在的感性論のほうへ

第3章 自由の度合い──『試論』第三章の読解

§30 決定論批判

§31 自由はいかにそのリズムを刻むのか(ベルクソンとハイデガー)

§32 催眠、自我の測深

§33 記憶の問題系へ

§34 数に関する思考の未来

第Ⅱ部 場所なきものに場所を与える──『物質と記憶』における記憶の場所学(khorologie)

§35 存在論的、憑在論的(第Ⅱ部の構成)

§36 ベルクソンとカント──超図式機能のほうへ

§37 ベルクソンによるコペルニクス的転回──場所論としてのイマージュ論

第1章 『アリストテレスの場所論』に場所を与える

§38 場所と空間──ライプニッツの位置

§39 『アリストテレスの場所論』から『物質と記憶』へ

第2章 知覚の位置──『物質と記憶』第一章・第四章の読解

§40 ファイネスタイの論理としての現象学

§41 ベルクソンの手Ⅱ──『物質と記憶』第一章における幻影肢

§42 二つの身体の理論──距離の現象学

§43 実在的(リアル)なもののしるし(サイン)、あるいは『知覚の現象学』における幻影肢

§44 situsの論理──記念碑的なもの(le monumental)から記憶を絶したもの(l’immémorial)へ(『物質と記憶』第四章)

§45 リズム計測Ⅱ──差動的リズムとしての持続のリズム

第3章 唯心論(スピリチュアリスム)と心霊論(スピリティスム)──ベルクソン哲学における催眠・テレパシー・心霊研究

§46 亡霊を尊重すること、あるいは経験の転回点

§47 催眠とベルクソンの記憶理論

§48 テレパシーと共感(シンパシー)──ベルクソンの知覚理論

§49 収束する(converger)──「歴史家と予審判事の間」にある心霊研究の方法論

§50 転換させる(convertir)──「おそらくは〈彼岸〉であるような〈外部〉」へ

第4章 記憶の場所──『物質と記憶』第二章・第三章の読解

§51 Spacing Imagination

§52 運動図式──ベルクソンとサルトル(『物質と記憶』第二章)

§53 図式機能の問い──カント、ハイデガー、ドゥルーズ

§54 崇高と走馬灯──構想-暴力と純粋記憶の無為の暴力

§55 場所学Ⅱ──locusの論理(『物質と記憶』第三章)

§56 呼びかけⅡ──無為・待機・憑在論的

§57 もう一つの「生の注意」としての膨張

§58 もう一つの「スペクトル分析」のほうへ

第Ⅲ部 方向づけえぬものを方向づける──『創造的進化』における生の弾み(エラン・ヴィタル)の諸方向=器官学(organologie)

§59 目的論と生気論、危険な関係?(第Ⅲ部の構成)

第1章 ベルクソンと目的論の問題──『創造的進化』第一章の読解

§60 目的論の亡霊

§61 場所学Ⅲ──傾向としての存在、意味=方向としての実存

§62 リズム計測Ⅲ──「持続のリズム」から「生命の衝迫」へ

§63 ベルクソン的目的論の四つの根本特徴

§64 急進的な目的論への「否」──創造的目的論

§65 内的合目的性への「否」──ベルクソンとカントの目的論

§66 伝統的な生気論への「否」──(非)有機的生気論へ

§67 二つの生気論──超越論的生気論と内在的生気論(ベルナールとベルクソン)

§68 来たるべき承認のための闘争──哲学と科学

第2章 「生物の丹精=産業(industrie)」について、あるいはベルクソン的器官学──『創造的進化』第二章の読解

§69 『創造的進化』の撒種──受容の(複数の)歴史

§70 ベルクソンの生気論は(非)有機的である

§71 ベルクソンの生気論は非個体的である

§72 ベルクソンの(非)有機的生気論は一つの器官学である

§73 ミダス王の手──延長の法則

§74 知性と産業

§75 人間の努力、人間という努力──生命の道具主義(ベルクソンとスティグレール)

§76 「可塑的な溝」──知性と物質性

§77 来たるべき生気論

第3章 ベルクソンの手Ⅲ:(非)有機的生気論──『創造的進化』第三章の読解

§78 いかなる生気論か? ベルクソンにおける手の範例性

§79 人間の手──人間性と動物性、自然的なものと人工的なもの

§80 哲学者の手① 鉄のやすり屑を貫く手

§81 哲学者の手② 抹消線を引く手

§82 呼びかけⅢ──神の手(無限に有限な努力)

§83 (非)有機的生気論の歴史に向けて

第Ⅳ部 呼びかけえぬものに呼びかける──『道徳と宗教の二源泉』における響存(écho-sistence)

§84 テクストの聴診(方法論的考察)──功利性と効力、生命の二つの運動

§85 行動の論理の探究としての『二源泉』

§86 『二源泉』に固有のアポリア

§87 声・火・道・息のイメージ──動的行動の論理を露わにするもの

第1章 声の射程──呼びかけと人格性

§88 呼びかけⅣ──動的行動における人格性の孕む逆説の諸相

§89 静的行動における人格性

§90 生命の移調

第2章 火の領分──情動と共同体

§91 二つの根本気分──ベルクソンとハイデガー

§92 人類の彼方へ向かう人類愛

§93 人格性・表象・伝播との関係における情動

§94 熱狂とは何か──ベルクソンとカント

§95 場所学Ⅳ──灰の共同体

第3章 道の途中──二重狂乱と政治

§96 『二源泉』における「道」のイメージ

§97 情動の政治学

§98 〈道〉の哲学小史──デカルト、スピノザ、ベルクソン

§99 デカルトの道、ベルクソンの道

§100 交会法と神秘家の旅

§101 疎通の論理と拡張された道

§102 リズム計測Ⅳ──計り知れなさには計り知れなさを

§103 「二重狂乱」と前進

§104 計算しえぬものを計算する

第4章 ベルクソンの身体概念──フランス唯心論のもう一つの歴史に向けて

§105 「結びの考察」の意味=方向(sens)

§106 「二つの身体」論・再論──固有身体(corps propre)の所有・固有性(propriété)の問題

§107 視覚に対する触覚優位の顚倒──知覚と直観の問題

§108 ベルクソンの手Ⅳ──身体という拡張、技術(テクネー)という補綴(プロテーズ)

§109 もう一つのフランス・スピリチュアリスムのほうへ

結 論 明日の前に

§110 辺獄(リンボ)のベルクソン

§111 反時代的哲学とは何か

§112 スピリチュアリスムは新たな生を開始する

あとがき

文献表

事項索引

人名索引

全連載はこちら》》》〈ベルクソン 反時代的哲学〉