あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からご覧いただけます。

石川薫・小浜裕久 著

石川薫・小浜裕久 著

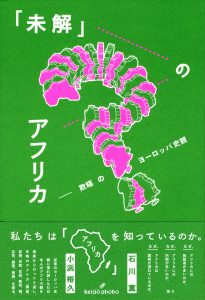

『「未解」のアフリカ 欺瞞のヨーロッパ史観』

→〈「はしがき」「目次」「あとがき」ページ(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報はこちら〉

はしがき

ローマに留学して神学を修めたヘンリケ王子は、1520年司祭に叙せられて北アフリカに派遣された。彼の祖国は大河の畔に栄え、都サン・サルバドルには石造りの家が並び、周囲の王国を朝貢国としていた。

彼はスペインやポルトガルの王家の出身ではない。コンゴ王アフォンソ1世の息子ヘンリケ・キヌ・ア・ムヴェンバである。都のサン・サルバドルは祖父ンジンガ・ンクウ王がキリスト教を導入して自ら改宗(洗礼名ジョアン1世)するまではムバンザ・コンゴと言った。コンゴ王国はリスボンなどに大使館を設置して王侯貴族の子弟を留学させ、また国王自らポルトガル語を自在に操りポルトガル王ジョアン3世とポルトガル語で多くの書簡を交換、ローマ法王にも親書を送っている。

けれども今日、コンゴ川の急流沿いに広がるのは熱帯雨林と漆黒の闇ばかり、落城して久しいコンゴ王国の栄華の残り香を嗅ぐことはない。

時は下って19世紀から20世紀への変わり目、アフリカの王国が次々とヨーロッパの軍門に下って植民地化されていく中、魔の手は白人による白人の植民地化にも及んだ。南アフリカのオランダ人の末裔すなわち白人のボーア人たちはダイヤモンドと金を見つけたばかりにイギリスに攻め込まれ、婦女子は強制収容所に送られて飢餓のうちに死んでいった。

かつて他の大陸のように「普通の」国々が栄えていたアフリカ大陸は、16世紀以降、鉄砲を自国でつくれなかったことで泥沼化した奴隷貿易という惨劇のみならず、金や象牙などの豊かな大地であったがゆえに魔の手にかかったという悲運も重なって、社会、経済、文化そして政治の破壊の織りなす歴史に陥っていった。

今日のアフリカのほとんどの国が多言語国家であること、そして逆に複数国にまたがる同一言語が多いこと。この国境と民族の食い違いはベルリン会議(1884─85年)の呪われるべき遺産であるが、過去を問うてばかりでは国造りは良い方向には進まない。21世紀になって、アフリカの人々はようやく自分の運命を自分の手で開き、自分の歴史を自分で書きうる環境を得たのではないだろうか。冷戦が終わって米ソの代理戦争から解放されたこと、学校に通う子どもたちが増えたこと、女性農民をはじめとして国民の中に企業家精神が育ってきていることなど、勇気づけられる事実も多い。

ただ、本当にこの芽が育ってやがて大きく実るのだろうか。それはアフリカが「ギブ・ミー・チョコレート」を脱することができればイエスであり、そうでなければノーである。それはとりもなおさず、日本や欧米諸国がアフリカに対して慈善(チャリティー)という上から目線の関係ではなく、連帯(ソリダリティー)という対等なパートナー関係を築く用意があるか否かにもかかっている。

この本に流れる通奏低音は、「歴史と正義は勝った者が書く」という人類史を通じた冷徹な事実が、特にアフリカに対してアンフェアであったことへの理解を少しでも広げたい、というささやかな願いである。またこの本はいかなる政治的意図もないことを念のため記しておきたい。

実は、アフリカの歴史と開発の本を書こうとのお誘いは今から十数年前に共著者の小浜裕久氏と勁草書房の宮本詳三さんからいただいていた。それがここまで遅れたのは、ひとえに忙しいだの海外勤務だなどとうそぶいては怠けていた石川の責任であり、にもかかわらず出版にこぎつけたのは小浜さんの恐ろしい叱咤激励と、宮本さんの温かい応援、そして何よりもお二人の忍耐、忍耐、また忍耐のたまものである。お二人には感謝の言葉もない。

本書は、序章と第10章を実際の現場にも詳しい開発経済学者の小浜さんが、第1章から第9章を石川が執筆した。引用文献参照については細心の注意を払って記載したが、万が一見落としがあった場合には可及的速やかにお詫びと訂正をいたしたい。

読者の皆様が、この本を楽しみながら読み、アフリカへの関心と愛情をさらに深めてくだされば望外の幸せである。

2017年9月 石川 薫

あとがき

「序章」にも書いたように、石川薫は、ある意味「アフリカの専門家」で、思い入れも強い。でも、日本の多くの「アフリカ専門家」とはえらく考え方が違うし、知見も異なる。あの「広いおでこの裏側」に、妙チクリンな知識がいっぱいいっぱい詰まっているのだ。

小浜は、「アフリカ専門家」でもないし、アフリカに住んだこともない。と言うより、70年近く生きてきたが日本以外の国に住んだことはない。まあ、世間では開発経済の研究者ということになっているから、調査や研究のために多くの国に出かけた。数えたこともないが、100回とか200回は出張しているかもしれない。南米のある国には十数回行って、すべてホテル住まいだけど合計すると7か月くらいいた国もある。石川薫がカイロにいたとき、彼の家に何度か泊めてもらった。一回などは、誘ってもいないのに妙な友だちまでくっついてきて、彼の家に泊めてもらった。思い起こせば、ロンドンでもパリでも石川薫とメシを喰ったと思う。

自分がバランスがとれた思考の持ち主だとは思わないが、石川薫の「妙チクリンなアフリカ論」を本にしたら、ちょっとは「世のため」になるかなと、まずは悪友の石川薫を騙してから、勁草書房の宮本詳三さんに話した。宮本さんは、あの容貌からは想像できないが、えらく過激だ。いつも「もっと過激に、もっと」と言われてる。

記録を見ると、石川薫と宮本さんと田村町にあった居酒屋でこの本について相談したのは、2002年5月だ。「仕事が遅い」のは人後に落ちない、おっといけねえ、そんなこと自慢しちゃいけないんだ。それにしても15年はなかなか。いつものことながら宮本さんには迷惑を掛けっぱなしだ。浅沼・小浜(2017)の「あとがき」にも書いたように、宮本さんとは長いつきあいだ。いつどこで初めて会ったか記憶は定かじゃないけど、『日本と発展途上国』(大川1986)の出版打合せで当時渋谷にあった勁草出版サービスセンターで会ったことは確かだから、つきあいは30年を超える。

『「未解」のアフリカ』という書名も気に入っている。初めの頃、『「野蛮」なアフリカ』というタイトルも考えたが、「野蛮」という言葉自体もそうだけど、ヨーロッパ人たちの方がよっぽど「野蛮」なのだから、内容にそぐわない。

最近次の本のために少し「幕末」の勉強をしている。井上(2006)は、19世紀半ば「未開」とされた黒人伝統文化には、欧米とちがって、少数を真に尊重するような独自の包容力があった。……反アパルトヘイト運動を支えた伝統文化の根強さは、まさに敬服に値する。それは、未開どころではない力量をもっていたのであり、欧米の文明を逆転したのである、と書いている(p. iii)。

ある時期まで仮題として『「未開」のアフリカ』にしていたが、それじゃあまりにまともすぎて、石川薫の「過激な」記述にそぐわない。何しろ「常識人の小浜さん」がビックリするくらい「ヨーロッパ史観の欺瞞と傲慢」を、これでもかこれでもかと書いているのだ。

頭を柔らかくして、教科書を盲信しないで、世界の歴史を勉強してきたつもりだけど、石川薫の原稿を読んでいると、「おとなしくて従順な小浜さん」も「ヨーロッパ史観」に毒された日本の世界史教育の罠にはまっていたかと思うことがある。

何はともあれ、この妙な本が、出版にこぎ着けることができてほっとしている。畏友石川薫は「はしがき」に「叱咤激励」と書いているが、小浜さんとしては、「そっとやさしくリマインド」しただけだと思っている。数年前、高校の先輩が本の「はしがき」かなんかに、「小浜教授の叱咤激励、というよりも叱咤オンリーも本書の完成に大きく貢献した。いつもわたしの方が後輩であるかのような錯覚を起こさせる小浜教授の叱咤であるから、とても効くのである」と書いていたのを思い出す(大来 2010, p. viii)。

明治以来の「ヨーロッパ史観」に基づいた日本の世界史教育に影響された人たちが、この本を読んで、アフリカの歴史や現実に目を向けてくれればとても嬉しい。第10章に「まともな政府ならジンバブエはもっといい国になっていたと思う」と書いた。大統領が替わって、ジンバブエの庶民の暮らしもよくなるといいなあと思う。

2017年11月 小浜裕久