あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

勁草書房創立70周年記念[けいそうブックス]第1弾!

勁草書房創立70周年記念[けいそうブックス]第1弾!

三中信宏 著

『系統体系学の世界 生物学の哲学とたどった道のり』

→〈「まえがき――では、トレッキングに出発しましょうか」「目次」「あとがき――とある曼荼羅絵師ができあがるまで」ページ(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報はこちら〉

まえがき――では、トレッキングに出発しましょうか

著名な古生物学者だった故スティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould: 一九四一–二〇〇二)は、処女作『個体発生と系統発生:進化の観念史と発生学の最前線』の冒頭に置いた謝辞で、こう述べています。

「私は本書を一個の生きものとみなしている。六年このかた、私はこれと生活をともにしてきた。その間、同僚との日常的なやりとりから得た洞察に富む数々のコメントが、本書の個体発生にほぼ決定的な前進をもたらしてくれた。深く感謝を捧げたいわが同僚たちは、たぶん本書に対する自分たちの寄与を覚えてはいないだろうが、私としては彼らがインスピレーションを与えてくれたことを、ここに記しておきたい」(Gould 1977, p. vii, 訳書p. 9)

本を「生きもの(organism)」にたとえるグールドの三〇年も前の比喩を記憶に留めるとき、私は自分が書いてきた本たちのことをつらつら思わないわけにはいきません。私が一冊の本を書くときは「自分のために書く」ことをいつも心がけるようにしています。他人のために書きたいと考えたことは一度もありません。そして、ひとりの科学者として生きてきた経歴のときどきに機会を得て書いた本たちは、書き手が同一であるという意味以上に、内容の点で〝系統的に近縁〟であることは自明でしょう。『進化思考の世界:ヒトは森羅万象をどう体系化するか』のあとがきで私はこう書き記しました。

「『生物系統学』以降の私の「思考本」たちは、本書を含めて、いずれもこの問題意識を共有しつつ書かれてきた姉妹本である。その意味で、私はなお未完成の単一仮想本を今も連綿と書き続けているのかもしれない。装幀と造本の上では確かに個別分割された別個の書物であることは否定しようもない。もちろん、本書だけ単独で読んでもらえるようにはなっている。しかし、内容のつながりからいえば、私はこの一〇年あまりをかけて一冊の仮想本を書き続け、なおそれは完結しそうにないという夢想すらしてしまうことがある」(三中 2010a, p. 250)

その「夢想」は、幸か不幸か、紛れもない現実となりつつあります。私の処女作『生物系統学』(三中 1997)をルーツとする〝本の系統樹〟は、上述の『進化思考の世界』を含む二冊の姉妹本─『系統樹思考の世界:すべてはツリーとともに』(三中 2006)と『分類思考の世界:なぜヒトは万物を「種」に分けるのか』(三中 2009)─を生んだだけではおさまらず、さらなる分岐進化と前進進化を繰り返しながら、その枝葉を今なお伸ばし続けています。本書『系統体系学の世界:生物学の哲学とたどってきた道のり』もまたこの〝本の系統樹〟の末端に実ったひとつの〝果実〟といえるでしょう。

前著『思考の体系学:分類と系統から見たダイアグラム論』(三中 2017a)を書き終えた二〇一七年四月からの約八か月で本書の原稿のほとんどを書き上げました。しかし、本書の礎石ともいえる「体系学曼荼羅」は、結果からいえば私が過去一〇年以上をかけて構想してきたことになります。本書第1章に載っている「体系学曼荼羅〔1〕:分類学– 進化学チャート 一九三〇– 一九七五」を最初に描いたのは二〇〇五年のことでした。歴史にその名を刻む進化学者エルンスト・マイアー(Ernst Mayr: 一九〇四–二〇〇五)の追悼特集号を日本動物分類学会の会誌『タクサ』が企画したとき、私は「Ernst Mayr とWilli Hennig:生物体系学論争をふたたび鳥瞰する」というタイトルで寄稿しました(三中 2005)。一九六〇~七〇年代の体系学論争を鳥瞰するこの記事には体系学曼荼羅〔1〕とその詳細な説明文が掲載されています。

その後、二〇一三年一一月に、本書のもう一人の主役である系統体系学者ヴィリ・ヘニック(Willi Hennig: 一九一三–一九七六)の生誕百年記念国際シンポジウムがロンドンのリンネ協会で開催されました(The Linnean Society of London 2013)。このシンポジウムの論文集が出版されることになったときに、体系学曼荼羅〔1〕を見た編者のひとりから寄稿を依頼されて私が描いたのが、本書第3章に示した「体系学曼荼羅〔3〕:体系学チャート 一九七〇– 二〇一〇」です(Minaka 2016, p. 426, fig. 17.8)。

時代の区分からいえば、体系学曼荼羅〔1〕と〔3〕の二枚だけあれば、過去一世紀近くに及ぶ生物体系学の歴史を見渡すことはできます。しかし、体系学論争がもっとも激化した時代をよりきめ細かく見るためにはもっと解像度を上げた拡大図が必要です。そこで、本書を書くにあたっては、もう一枚の「体系学曼荼羅〔2〕:分類学– 系統学チャート 一九五〇– 一九八一」を新たに描きました(第2章参照)。

今回みなさんに味わっていただく〝果実〟は、これら三枚の体系学曼荼羅を道案内として、生物の体系学(systematics)─すなわち分類学(taxonomy)と系統学(phylogenetics)─という科学の一分野がこの一世紀あまりの間にどのような変貌を遂げてきたかをたどる物語です。現代のキーワードのひとつである生物多様性(biodiversity)を研究対象とする科学が体系学です。生物体系学は、古代ギリシャのアリストテレス(Aristotle: 三八四–三二二BC)の『動物誌(Historia Animalium)』と『動物部分論(De Partibus Animalium)』に始まり(Boylan 1983)、一八世紀のカール・フォン・リンネ(Carl von Linné: 一七〇七–一七七八)の『自然の体系(Systema Naturae)』(Linné 1735)による確立を経て、現代にまで連なる長い歴史をもつ研究分野です(体系学の諸相については下記参照。Daudin 1926a, b; Hegberg 1977; Knight 1981; 八馬1987; Ogilvie 2006; Papavero and Llorente 2007, 2008; Stevens 1994; Tassy 1991; Traub 1964; Wilkins and Ebach 2014; Zunino and Zunini 2003)。しかし、本書で詳細にあとづけるように、二〇世紀以降の体系学の歴史は、単に生物に関する観察や知見の蓄積にとどまらず、それらの情報や知識をどのように「体系化(systematize)」するかという問題をめぐってはてしない論争を繰り広げてきました。

いまや生物体系学の根本的理念や哲学的基礎は、生物学という一分野の内部だけにはとどまらず、周辺の関連分野との交わりのなかで議論と考察が深められるという、きわめて〝学際的〟な様相を呈しています。

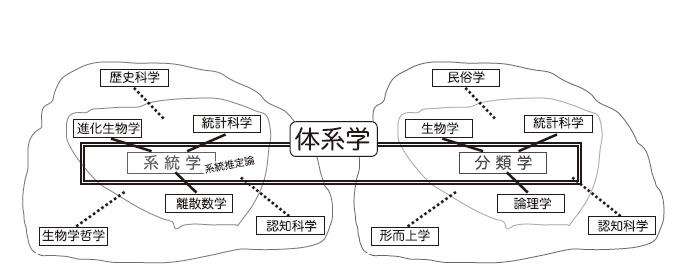

生物体系学の案内ガイドブックである本書は複数の学問分野をまたいでトレッキングすることを前提に書かれています。中心となる系統学と分類学は、それぞれが周辺の関連分野と相互的に関わります【図】。複数の分野にまたがる〝学際的〟な理解には複数倍の前提知識が必要です(「半分+半分=学際」ではけっしてありません)。

【図】系統学と分類学それぞれの学問的相互関係(原図)実線で示した分野は直接的に関わりをもち、点線で結んだ分野は間接的な関わりをもつ。

系統学と分類学に深く関係する離散数学と論理学については、本書の姉妹書である『思考の体系学:分類と系統から見たダイアグラム論』(三中 2017a)を参照してください。これまた密接な関係をもつ統計科学についてはもう一冊の姉妹書である『統計思考の世界:曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎』(三中 2018)をごらんください。これらの姉妹本二冊は本書とともにひとつの〝単系統群〟を形成しています。

このように、本書とともに最近縁の単系統群を構成する姉妹本二冊を合わせれば、【図】に示した系統学をとりまく「系統樹の科学」の部分─進化生物学・離散数学・統計科学─はすべてカバーされることになります。そのさらに外周には「系統樹の哲学」を構成する生物学哲学・歴史科学・認知科学が置かれます。本書の最大の目的はこのうち生物学哲学との関わりを探ることにあります(歴史科学と認知科学についてはそれぞれ三中 2006と2009をごらんください)。

生物体系学と生物学哲学の相互関係の歴史は、生物分類学全体の歴史の長さに比べれば、ごく最近のことです。しかし、私的回顧のプロローグに続く第1章から第3章では〝歌劇〟の構成になぞらえて、一九世紀末から二一世紀はじめまでの生物体系学と生物学哲学の関わり合いを時空間的な〝風景〟を順にたどることによって叙述します。その後の第4章では、生物学哲学の誕生と変容を軸に、生物体系学との関係史を別の視点から再考します。最後の第5章では、歴史の流れに沿って変貌していく科学と科学哲学の関係はいかにあるべきかという一般論に立ち返ります。その上で、生物体系学と生物学哲学の現在進行形の〝共進化〟の事例を取り上げます。

それでは、しっかり準備運動をしてから、時空間を超える科学史的トレッキングに出発することにしましょう。

あとがき――とある曼荼羅絵師ができあがるまで

もう三〇年以上も前のことですが、当時の東京大学総合研究資料館(現・東京大学総合研究博物館)におられた植物学者・大場秀章さんに呼ばれて、彼が主宰していた生物地理研究会の第三二回談話会(一九八四年一〇月六日)で「Cladistic Vicariance Analysis─生物地理学における分布パターンの発見」というタイトルの講演をしたことがあります。そのころは分岐学の理論に関する学位論文をまとめている真っ最中だったので諸事てんてこ舞いしていたにちがいありません。それでも、年明けの一九八五年一月にはその講演に基づく記事「生物地理学:最近の諸学派の動向─汎生物地理学、系統生物地理学、および分断生物地理学」を会誌『生物地理研究会ニュース』の第四号に出すことができました(三中 1985b)。その記事は私にとって最初の総説でしたが、内輪だけのインフォーマルな日本語出版物だったので購読範囲はきっと狭かったでしょう。しかし、ひとつの学問分野の全体を科学史的に見渡すという経験はその後の私の研究活動にとって大きな影響を与えました。

ある科学者が専門とする研究分野についての科学史や科学哲学について何か学んだとしても、彼/彼女が日々励んでいる科学の日常的営為にとって直接的な御利益はないかもしれません。もう過ぎてしまった昔のことにあれこれこだわるよりも、評判になっている新理論を勉強したりソフトウェアの新バージョンに慣れたりあるいは今日届いたばかりの機器の操作を学んだりする方がきっと短期的には〝役に立つ〟にちがいないからです。しかし、科学史や科学哲学の長期的な視座を欠く科学の危うさはもっと強調されていいと私は考えます。科学・科学史・科学哲学の三者は重なったり分かれたりしつつも、〝科学〟という同一の対象物を相手にしてきました。相異なる視点から〝科学〟を見ることは歴史的実体としての〝科学〟の全体を理解する上で必要でしょう。かつて科学哲学者イムレ・ラカトシュ(Imre Lakatos: 一九二二–一九七四)は「科学史なき科学哲学は空虚であるが、科学哲学なき科学史は盲目である」というノーウッド・ラッセル・ハンソンの名言(Hanson 1962)を引用しました(Lakatos 1971, p. 91)。

科学史を科学と置き換えた同一の警句もまたあてはまるにちがいありません。日本の教育課程では科学者が科学史や科学哲学を学ぶ機会はほとんどありません。農学系の学部から大学院まで経験した私もまた独学を通じてそれらを知る以外に道はありませんでした。仄聞するかぎり、いまの若い世代の研究者たちの置かれている状況も前と大きく変わってはいないようです。本書が取り上げてきた生物体系学をめぐる科学史や科学哲学についても、彼らはきっと知らないままではないでしょうか。現代の生物体系学は使えるデータの質と量そして理論と方法論の点でかつての時代とは大きく様変わりしているように見えます。しかし、このことそれ自体は生物体系学がたどってきた歴史を学ばなくてよいという免罪符にはなりません。大量のデータを最新の手法を用いて分析しさえすれば「種問題」とか「体系学論争」みたいなめんどうくさい一切合切をまたいで通り過ぎることができると考えるのはもっとも悪い意味でナイーヴですね。

生物体系学の現在の〝風景〟を創り出した歴史を振り返るとき、私たちはそれを形成してきた研究者コミュニティーの動態と背景についてもっと知っておく方が体系学者の身のためではないかと思います。科学史的にあるいは科学哲学的に〝丸腰〟のままのこのこ出かければ瞬時になぎ倒されてしまうでしょう─生物体系学とはこれまでもそういう世界だったし、これからもそうであり続けるでしょう。もしかしたら私の主張に首肯しかねるという読者がいるかもしれません。しかし、たとえば現在の『システマティック・バイオロジー』誌や『クラディスティクス』誌あるいは分子進化学のトップジャーナルに掲載されるような論文を読むためには、統計学や離散数学やコンピューター科学の知識がある程度なければなりません。それとまったく同じく、科学史や科学哲学の基礎がなければ生物体系学の研究領域の〝地形〟の意味を読み取ることができません。統計学や数学のリテラシーがこれからの体系学者にとっての基本リテラシーであるのとみごとに同じ程度に、科学史や科学哲学の知識もまた求められるリテラシーと考えてください。

生物体系学にかぎらずどんな科学であっても、現時点での研究状況には〝山〟あり〝谷〟ありの〝地形〟が見渡せるにちがいありません。研究者は誰もがこの〝地形〟のなかのある狭い領域に特化して研究を進めているはずです。そのとき、なぜそこに〝山〟や〝谷〟があるのかをあえて問いかける動機はきっと薄いかもしれません。科学者の仕事はもっぱら〝山〟に登ったり〝谷〟を降りたりすることであって、〝山〟や〝谷〟の歴史的成因に関心をもつ科学史の視点とも、その登攀や降下の理念を論じる科学哲学の視点とも関わりをもっていないことが多いからです。しかし、盲目的に登り降りするだけが科学者の仕事ではけっしてないことを私は本書を通じて述べてきました。生物体系学というひとつの個別科学にかぎっても、科学としての〝地形〟は過去一世紀の歴史のなかで大きく変遷し、その結果として現在見るような〝風景〟をもたらしました。生物体系学という科学の〝風景〟の向こう側にあるはずの複雑でこみいった歴史と問題状況の系譜は、科学史と科学哲学の力を借りれば〝透視〟することが可能になるかもしれません。

【図】かつて私が描いた生物体系学曼荼羅(三中 1985b, p. 12, 図2)

私がこのような不正確きわまりない〝曼荼羅〟を描いたのと同じ年に、高名な地質学者にして科学史研究者のマーティン・ラドウィック(Martin J. S. Rudwick: 一九三二– )は一九世紀前半の地質学界で長年にわたって戦わされたある論争を詳述した著書『大デボン紀論争:郷紳専門家集団における科学的知識の形成(The Great Devonian Controversy: The Shaping of Scientific Knowledge among Gentlemanly Specialists)』のなかでこの論争の詳細を〝曼荼羅〟としてチャート化しました(Rudwick 1985, Ch. 15)。一九世紀の研究者コミュニティーでのある論争の経緯に関してこれほどまでに粒度の細かい(fine-grained)分析ができたことは驚異的であると同時に、生物体系学についてもいずれは実現できるのではないかと思いました。

ずっと後年のこと、札幌の北海道大学で開催された日本科学哲学会第三九回大会(二〇〇六年一〇月)に参加したおり、ある参加者から比較哲学でも同じような研究がありますよと教えられたのが、社会学者ランドル・コリンズ(Randall Collins: 一九四一– )の大著『哲学の社会学:知性の変化のグローバル理論(The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change)』(Collins 1998)でした。古今東西の哲学者たちの知的系譜を表示する〝曼荼羅〟がふんだんに盛り込まれたこの本は、思想界の知的(人的)ネットワークを鳥瞰することにより、世界史全体にわたる思想的な動態と社会学を明らかにするという目標を据えていました。著者は、哲学のさまざまな概念や思想は人を通じて媒介され伝搬するのだから、思想家の世代を時間的な物差しとすることにより、そのネットワークの様相と変化をたどれば比較世界史・比較哲学が可能だと主張します。人的ネットワークを支えた同僚、師弟、そして敵対者の存在が説明要因としてもっとも重要であるというコリンズの視点は、私が本書を通じて示した内容とも通じているでしょう。

生物体系学の科学者コミュニティーの動態を社会学的な観点から論じるという方針は、本書でも繰り返し参照したハルの『過程としての科学:科学の社会的および概念的発展の進化的説明』(Hull 1988)の考察にとっての枢軸でした。のちのマイケル・オブライエンらの『過程としての考古学:プロセス主義とその後継(Archaeology as a Process: Processualism and Its Progeny)』(O’Brien et al. 2005)は、ハルと同じ観点から(そして書名も準拠して)、現代考古学の歴史を論じました。このことを考えれば、科学をじっと観察する〝鳥類学者〟の視点から見れば、科学者という人間(それとも〝鳥〟?)の個人的な関係が、表に出にくいにもかかわらず、科学の営為にとって実質的に重要な要因であることは、体系学や考古学だけではなく他の科学にもあてはまるのかもしれません。しかし、〝鳥〟であるわれわれ科学者にとって何よりも優先しなければならないことは、どのようにして生き延びるのかという一点に尽きます。科学史や科学哲学は科学のための武器である─このことは過去も現在も将来も一貫して変わりがないと私は考えます。

本書とほぼ同時に刊行される私のもう一冊の新刊、『統計思考の世界:曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎』(三中 2018)では、統計学の世界全体を描き出す「統計曼荼羅」が出発点となっています。そのプロローグで私はこう書きました。

「いまもチベットに残るタントラの教えでは、本来の曼荼羅は彩色した砂で描かれるそうです。そして、タントラ修法の終了とともにその曼荼羅は壊されるべきものなのだそうです。私の「大曼荼羅」もまた同じ運命をたどるべきであると考えます。それは、私自身、この「大曼荼羅」を改良していく意志を私がもっているという意味です。しかし、できることなら、読者のみなさんが自分だけの〝統計曼荼羅〟を描くのが修行の上ではベストだろうと思います」(三中 2018, p. 3)

広大で錯綜した世界を理解するために〝曼荼羅〟を描くことは本来は修行者ひとりひとりが行なうべきことです。私は本書を通じて道案内(チャート)として生物体系学の〝曼荼羅〟を読者に示しました。しかし、あくまでも私にとっての修行の過程をみなさんにお見せしただけであって、それが最終的な正解であるとはまったく考えていません。三〇年前に自分が描いた〝曼荼羅〟がまちがっていたように、本書に示した〝曼荼羅〟もまたいずれその誤りが指摘されることを私は切に期待しています。