あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

山田俊弘 著

山田俊弘 著

ヒロ・ヒライ 編集

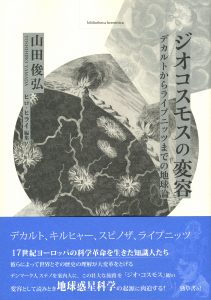

『ジオコスモスの変容 デカルトからライプニッツまでの地球論』 [bibliotheca hermetica叢書]

→〈「プロローグ─科学革命の時代の地球観」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報はこちら〉

→〈著者メッセージはこちら〉

プロローグ─科学革命の時代の地球観

近代科学の創始者であるガリレオ(Galileo Galilei, 1564-1642)やニュートン(Isaac Newton, 1643-1727)といったヨーロッパの学者たちが活躍した世紀は、科学革命の時代と呼ばれる。この時代には、天動説と地動説という新旧の世界体系をめぐって論争が繰りひろげられた。こうした大変革期に、人間活動の基盤となる大地はどのように理解されていたのだろうか。新しい自然の探究法を確立しようとした人々にとって、地球についての議論はどのような位置を占めていたのだろうか。この時代をとおして彼らの地球像はどのように変化したのだろうか。そして、この変化は当時のさまざまな思潮とどのような関係をもっていたのだろうか。これら一連の問いにはまだ明確な答えが与えられていない(1)。

この変革期における地球観の変化を、すぐ前の時代であるルネサンス期の「ジオコスモス」geocosmos 像の変容ととらえて探究するのが本書の目ざすところとなる。百年にわたる物語の展開には、デンマーク人のステノ(Nicolaus Steno, 1638-1686)という人物が重要な役割をはたす。彼をこの「地球」をめぐる航海の案内人にみたて、その仕事を縦糸として当時の知識人たちの考えと葛藤を浮かびあがらせたい。以下ではまず、この時代の地球像が従来どのように描かれてきたかを概観し、本書のアプローチについて説明しよう。

1 地球をめぐる学問

中世末期のヨーロッパでは一般に、「大地」terra は球形であり、宇宙の中心にあると考えられていた。そしてこの地球についての議論は、古代からいくつかの分野でおこなわれている。たとえば地理学は大地の形状とそこに住む人々の生活を記述し、気象学は月下の世界の諸現象をあつかった。また動物・植物・鉱物の三界を記載する自然誌は、自然界にあふれる個別の事物について考える素材を提供した。一七世紀にはいると、このような古代からの伝統的な枠組みが再検討され、地球をひとつの統一体として考える新しい学知が姿をあらわしてくる。本書では、これを「地球論」と呼ぼう。

ところで現代の「地球科学」は、地理学や気象学、鉱物学、地質学、地震学、火山学、海洋学など多くの分野にわかれ、それぞれの視点と方法で研究がおこなわれている(2)。これまでこうした諸学問の歴史は、しばしば広義の「地質学(ジオロジー)」の名のもとに語られてきた(3)。だが実際のところこれは地殻についての学問であり、一八世紀の後半から一九世紀の初頭にかけて成立したとされる。では、それより前の時代はどのように描かれるべきなのだろうか。じつは、この学問の起源を科学革命の時代にまでさかのぼらせる試みがなされてきた(4)。

天文学者コペルニクス(Nicolaus Copernicus, 1473-1543)が提唱した地動説、すなわち太陽中心説に由来する世界観の変革は、地球を世界の中心から追いやり、一個の惑星としての地位を与えた。これが科学革命の起点だとすれば、地球論の誕生はその帰結となる(5)。なるほど、本来なら地球論を意味する「ゲオロギア」geologia という言葉は一七世紀の初頭から使われはじめている。しかし当時の書物を丹念にひも解くと、物語はそれほど単純ではないとわかる。地球についての思索には長い歴史があり、宇宙と地球の関係は思ったほど簡単ではなさそうなのだ。

2 従来の研究と本書のアプローチ

一七世紀のヨーロッパには、専門家としての地球科学者はいなかった。したがって当時の地球観の変遷を特定の分野の歴史として描くことはできない。一方で、地球についての議論をふくんだ多様な著作が出版されていた。

たとえば英国の神学者バーネット(Thomas Burnet, c.1635-1715)は、みずからのアルプス旅行をきっかけとして大著『地球の聖なる理論』Telluris theoria sacra(ロンドン、一六八一年)を執筆した(6)。ここで彼は、地球の創造から終末までを七段階に区別して「自然神学」theologia naturalis といわれる立場から説明している(図1)。聖書の物語にそって地球の過去・現在・未来をドラマティックに開示してみせる筆力は、多くの人々を魅了した。彼の著作は英国を中心にひろく読まれ、ニュートンをはじめとする知識人たちの思考を刺激した。一六世紀までの伝統と新しい科学の成果が交錯する点で興味のつきない作品といえよう。

こうした書物は一九世紀の初頭まで出版されつづけ、ひとつの伝統を形成した。ところが内容の評価となると、宗教の束縛と科学性の対比が強調され、前者から後者への移行として図式化されがちだ(7)。実状はもっと複雑であり、ルネサンス期のジオコスモス観が保持されている一方で、新しい科学的な知見が採用されてもいる(8)。さらに哲学の歴史では、これらの要素が当時の運動論や宇宙論と関連づけられたとしても、地球観の変遷の意義までには考察がおよばない(9)。

大地の事物の観察から地球の過去を思索する行為は、ルネサンス期はおろか古代・中世にまでさかのぼる。しかし古い世代の歴史家は鉱物や化石、造山運動といった個別のテーマにそったテクストだけを選びがちであり、そうした傾向は一七世紀をあつかう場合でさえ依然としてみられる(10)。

このような手法が疑問視される一九七〇年代に入ると、古いテクストをそれぞれの時代の思潮や文化の文脈において評価する語り口が重視されるようになる。古生物学者でもあったM・ラドウィックは、博物学者ゲスナー(Conrad Gesner, 1516-1565)に光を当て、当時の標本コレクションのあり方を描きだした(11)。だが化石をめぐる論争に考察を絞ったために、論争の土台にあった地球観にまで目配りできていない。

他方で科学史家D・オールドロイドは、ルネサンス期から近代までの物質観の変遷に着目して鉱物学の歴史に見通しを与え、当時の地球論にもしばしば言及している。しかし物質論と地球論をつなぐ回路の解明は不十分であり、地球観の変容を描きだせてはいない(12)。また地理学や歴史学における変革を強調する問題提起も、この時代の地球論との関係について明確化できているとはいいがたい(13)。

現代的な地球像や科学史における多様な手法を反映してか、さらに現在ではさまざまなアプローチが試みられている。啓蒙期にいたる地球の歴史のあつかいを追跡したり、『創世記』で描かれる天地創造の解釈における戦略を分析したりする研究もある(14)。しかし一七世紀の地球論という観点からは、かえって議論は分散してしまっているのも事実だろう。

こうした先行研究における問題点を考慮しつつ、本書では異なった視点を提示したい。科学革命の時代のヨーロッパで誕生した地球論の系譜を、デカルト(René Descartes, 1596-1650)からライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716)にいたる「新科学」scientia nova あるいは「新哲学」philosophia nova の動向と関連づけてたどるのである。新科学・新哲学はガリレオやデカルトが提唱した自然を探求するための新しい方法で、これこそが科学革命の推進力だった。

まず第一章では、さまざまな学問分野に散見される地球像からルネサンス期のジオコスモス観を復元する。おもに地理学や自然誌、鉱山学といった知識の収蔵庫としての領域が分析の対象となるだろう。

一七世紀の地球論は、新科学の勃興と切り離せない。第二章は、この関係の起点としてデカルトの『哲学原理』を『気象学』と関係づけながら考察する。そして彼の機械論的な体系に、論敵ガッサンディ(Pierre Gassendi, 1592-1655)の考えを対置させる。とくに後者の「哲学的な遺書」に着目しながら、その歴史的・自然誌的なアプローチを浮きぼりにする。これらの作業によって、宇宙論にたいして地球論が独自の位置を与えられる経緯があきらかになるだろう。気象学的な領域がどのように変化していったかが注目点となる。

第三章では、ルネサンス的なジオコスモス観の継承者とみなされるイエズス会士キルヒャー(Athanasius Kircher, 1602-1680)の著作を分析する。有名な主著『地下世界』だけではなく、磁気についての著作に焦点を当て、彼の百科全書的な知識体系と地球論の関係を探る。とくに彼の『マグネス』は、マクロコスモスとミクロコスモスの両世界にくわえて、月下界の地球世界、つまりジオコスモスに独自の地位を与えている点で特筆すべきだろう。

つづいて第四章では、新科学の成果をもとに新たな地理学を提唱したウァレニウス(Bernhardus Varenius, 1622-1650)の著作を考察する。彼の著作には、イエズス会やオランダの東インド会社がもたらした地理的な知見がふんだんに利用されており注目に値する。ここまでの各章の議論で、一七世紀半ばの状況を総括できるだろう。新しい地理学と地球観との関係が焦点となる。

つぎに見逃せないのが、ステノとならんで高く評価されている英国人フック(Robert Hooke, 1635-1703)の業績だろう。第五章では彼の有名な『ミクログラフィア』と死後出版の地震論を吟味し、つづいて第六章ではステノの最初期の論考から主著『プロドロムス』にいたる達成を考察する。ステノはみずからの研究の領域を「自然学と地理学」physica et geographia ととらえた。これら二章の議論をとおして、一六六〇年代に彼らが直面していた課題が明確になるだろう。自然誌コレクションにたいする両者の態度をみれば、彼らがどのように地球の歴史の再構成にむかったのかが示されるだろう。ステノにおいては、医学・解剖学の観点からミクロコスモスとジオコスモスとの関係が注目される。

ステノと親交のあったスピノザ(Baruch de Spinoza, 1632-1677)は、テクスト批判にもとづいて聖書の歴史にむきあう方法を示した。これは、歴史性を組みこもうとしていた当時の地球論にとっても重要な意味をもっていた。この観点から第七章は、スピノザの聖書解釈の方法と自然の事物から地球の歴史を再構成するステノの方法を比較する。両者に共通する歴史性の問題が鍵となる。前章から次章にかけての展開が本書の核だといってよい。

さらにステノとスピノザの双方の仕事に関心をいだき、『プロトガイア』という地球論書を執筆したライプニッツは、この新たに生まれた学問領域を「自然地理学」geographia naturalis と呼んだ。物語を締めくくる第八章は、ライプニッツの対象・方法・応用がどのようなものだったのか、そして彼がステノの提案した変革をどのように継承したのかを考察する。

デカルトからライプニッツにいたる一連の知識人たちが提出した地球論の変遷をたどり、これまで見落とされてきた科学革命の一側面に光を投じるのが本書の最終的な目標となる。ひとつの統一体とみなされた地球、すなわちジオコスモスは彼らの重要な関心事だったのだ。

3 ステノの生涯

ここで、本書の案内役をつとめるステノの生涯をたどっておこう(15)。バロックの時代に生きた彼の足跡は、ヨーロッパの各所におよぶ。ステノは新科学の推進者であると同時に、熱心な宗教家でもあった。これは当時の知識人にあっては特別ではなく、フランスの哲学者パスカル(Blaise Pascal, 1623-1662)や英国の植物学者レイ(John Ray, 1627-1705)と比較されもする。しかしステノの場合、カトリック教徒としての活動から一九八八年に列聖されたという点が特筆できるだろう(図2)。

3-1 コペンハーゲン時代

ステノが誕生から大学の卒業まで過ごした町コペンハーゲンは、デンマーク王国の首都である。生家は金細工商を営み、宮廷にも納品していた。六歳のときに父が亡くなったが、母の再婚相手もまた金細工商だった。聖母マリア学校では、のちにコペンハーゲン大学の教授になるボリキウス(Olaus Borrichius, 1626-1690)の薫陶をうけている。

ステノは一六五六年にコペンハーゲン大学に入学を許可され、おもに医学や自然学、数学を勉強する。教授には医学者トマス・バルトリン(Thomas Bartholin, 1616-1680)がいた。その弟エラスムス(Erasmus Bartholin, 1625-1698)はオランダで学んだ数学者でもあり、デカルトの教えをステノに伝えた。一方のボリキウスは、錬金術の伝統や新しい科学書に注意をむけさせた。個人博物館で有名なウォルミウス(Olaus Wormius, 1588-1654)はすでに亡くなっていたが、所蔵品をみる機会はあっただろう。

ステノが大学に入学した翌年に、デンマーク王フレデリク三世(Frederik III, 1609-1670)はスウェーデンに宣戦布告する。軍事国家として「大国の時代」にあった敵方は、三〇年戦争後の財政問題を解決するためにバルト海全域の支配を確立しようとしていた。デンマーク軍はコペンハーゲンを陥落されそうになるが、市民が反撃して防衛した。ステノは学生連隊に所属してこの防衛戦に参加している。こうした事情で学生生活は落ちつかず、大学の講義もほとんどなかった。しかし彼は、少人数の学生サークルに属してボリキウスの導きで先進的な勉強をしていた。五九年に作成された『カオス手稿』Chaos-Manuscript と呼ばれる読書ノートは、学習の一端を垣間みせてくれる(16)。

3-2 オランダ留学

大学を卒業したステノは、一六六〇年の春からオランダに遊学する。アムステルダムでは、トマス・バルトリンの知人であった解剖学者ブラシウス(Gerard Blasius, 1626-1692)のもとで勉学をつづけ、研究者としての一歩を踏みだした。しかし、ヒツジの頭部を解剖したさいに耳下腺管を発見したのを契機に、指導者として優先権を主張したブラシウスと争うことになる(17)。

夏になってライデン大学に入学を許可されると、医学者のシルヴィウス(Franciscus de le Boë Sylvius, 1614-1672)やホルニウス(Johannes Hornius, 1621-1670)、数学やアラビア学にも精通したゴリウス(Jacobus Golius, 1596-1667)らのもとで学んだ。ライデン時代には、とくに解剖の腕を磨いたという。友人には昆虫研究で有名になるスワンメルダム(Jan Swammerdam, 1637-1680)や発生学のフラーフ(Regnier de Graaf, 1641-1673)がいた(18)。六一年にはヨーロッパ中を遊学していた師ボリキウスがライデンに到着し、以降パリをへてイタリアにいたるまで要所で旅程を交えながら師弟の交流がつづく(19)。

ステノは幾何学にも大きな関心をいだき、解剖学を断念しようと考えた時期があった。しかしデカルトの幾何学を応用した『人間論』De homine(ライデン、一六六二年)が出版されたのを契機に、ふたたび解剖学に専念し、とくに動物の心臓が筋繊維であるのを見出した(20)。さらに、さまざまな動物を研究の対象として比較解剖学的な手法を身につけていった。

この時期ステノはスピノザとも面識を得ている。ルター派一色のコペンハーゲン出身の彼は、オランダの宗教的な多様性と寛容さに触れて衝撃をうけた。とくに六二年から翌年にかけての冬には「信仰の危機」に見舞われたという。この体験は疑いなく彼の後半生に影響をおよぼしていく。

3-3 パリからフィレンツェへ

ステノは一六六三年にパリにむかった。スワンメルダムとともに、のちにフランス王ルイ一四世(Louis XIV, 1638-1715)の侍従となるテヴノー(Melchisédeck Thévenot, 1620-1692)のサロンに出入りしている。王の侍医ボレル(Pierre Borel, c. 1620-1689)やフランス学士院の創立者シャプラン(Jean Chapelain, 1595-1674)といった著名人とも会っている。この時期の彼の研究として、脳の構造についての講義は注目に値する。ステノは解剖にもとづく事実を示して、デカルトやウィリス(Thomas Willis, 1621-1675)の理論を批判した。

トスカーナ大公フェルディナンド二世(Ferdinando II deʼ Medici, 1610-1670)への推薦状をもって、ステノは六五年にパリを離れた。同年末にはモンペリエで、外遊中の自然誌家リスター(Martin Lister, 1639-1712)や医学者クルーン(William Croone, 1633-1684)ら英国の学者たちと交流している。そして翌年にトスカーナ大公の宮廷に迎えられた。

フィレンツェには大公の弟レオポルド(Leopold deʼ Medici, 1617-1675)によって設立された「実験アカデミー」Accademia del Cimento があった。そこではガリレオ最後の弟子ヴィヴィアーニ(Vincenzo Viviani, 1622-1703)や自然学者レディ(Francesco Redi, 1626-1697)に歓迎され、知的な刺激にみちた活躍の場を与えられた(21)。また大公の侍医や聖マリア・ヌオヴォ病院長にも任命されている。科学に強い関心をもった大公の庇護のもと、ステノは不自由を感じず研究に専念できた。こうした環境のなかで、彼はカトリックに改宗する。

ライデン時代に心臓をあつかっていたことから、ステノは筋肉の重要性を認識していた。モンペリエで会ったクルーンは『筋肉運動の仕組みについて』De ratione motus musculorum(ロンドン、一六六四年)を出版しており、二人はこの話題について意見を交換しただろう(22)。ステノは集中的に探求をおこない、『筋学の基本例あるいは筋肉の幾何学的な記載』Elementorum myologiae specimen, seu musculi descriptio geometrica(フィレンツェ、一六六七年)を完成させた。

この筋学書の刊行直前に港町リヴォルノの近くで捕獲された巨大なサメの頭部がかつぎこまれ、解剖がステノの手に委ねられた。これをきっかけに、彼は舌石と呼ばれるサメの歯の化石も研究の材料にくわえ、成果として『サメの頭部の解剖』Canis Carchariae dissectum caput が『筋学の基本例』の付論として公刊された。

サメの問題はステノを地球についての思索に導き、概要が『プロドロムス』Prodromus(フィレンツェ、一六六九年)にまとめられる(23)。

3-4 長い旅行

故国デンマークでは、有名になったステノを呼びもどす動きが起こっていた。国王が書状で帰国を促したため、彼は六八年にフィレンツェを出発する。気持ちの迷いを反映するかのように、旅程はただちに北方へとむかわず、ローマやナポリ、ボローニャをへて、ウィーンにいたった。周辺の鉱山地帯で見聞をひろめ、プラハからエルツ山脈まで出向いて鉱石標本を採集してもいる。ところが旅の途中の七〇年にデンマーク国王は亡くなってしまい、トスカーナ大公が重病となったことを聞くにおよんで、ステノはフィレンツェにひき返した(24)。

フェルディナンド二世の後継者コジモ三世(Cosimo III, 1642-1723)の愛顧にこたえるため、ステノは『プロドロムス』で予告された本篇を完成させるべく研究を継続した。各種の標本を整理するとともに、各地の探索も試みている。たとえば七一年にはアルプス南麓に散在する洞穴を探検し、二通の『洞窟にかんする書簡』Lettere sulle grotte で成果を報告した。すでに実験アカデミーは解散してしまっていたが、会員のあいだの交流は存続していた(25)。この時期にはまた、旧友スピノザの『神学・政治論』Tractatus theologico-politicus(アムステルダム、一六七〇年)を論駁してカトリックへの帰順をうながす手紙を書いている(26)。

一六七二年にふたたびデンマーク王から召喚されたステノは、コペンハーゲンで七四年まで「勅任解剖官」anatomicus regius として活動する。この時期には公開解剖もおこない『解剖実演の手ほどき』Prooemiumdemonstrationum anatomicarum を執筆した(27)。しかしルター派の神学者たちとの論争から居心地が悪くなり、旅行の許可をうけてフィレンツェにむかった。

3-5 北ドイツ、そしてフィレンツェ

没落へとむかうメディチ家の子息たちの教育を担当するかたわら、ステノは七五年に司祭となった。翌年には「ティティオポリス司教」Episcopus Titiopolitanus に任命され、教皇の「代理司祭」Vicarius Apostolicusとして北ドイツの町ハノーファーに赴任する。ティティオポリスはローマ教会がすでに実効支配を失った土地だったので、名義上の役職にすぎない。実際に担当したのは、北ドイツからデンマークやノルウェーに散在するカトリック教徒たちだった。この町に宮廷をかまえるヨハン・フリードリヒ(Johann Friedrich, 1625-1680)はカトリックに改宗し、ステノと書簡を交わしていた。そしてまさにこの宮廷で顧問官を勤めていたライプニッツと知りあう。

その後ステノは八〇年に属司教としてオランダに近い町ミュンスターに、さらに三年後にはハンブルクに異動している。最後は宣教師として北ドイツの都市シュヴェリンで活動し、過度の節制と過労から八六年に他界する。翌年コジモ三世の要請で、彼の遺体はフィレンツェに運ばれて聖ロレンツォ教会に安置された。

ステノの生涯は四八年と短いが、紆余曲折に富んでいる。そこにはデカルト主義者からその批判者へ、またルター派の新教徒からカトリック司祭へと、一方の極から対極へと転換してゆくドラマがある。彼が才能を開花させたのはフィレンツェの宮廷であり、コペンハーゲンやハノーファーでも君主に仕えている。ステノはバロック宮廷に適応した知識人だったといえるだろう。

一方で、オランダでの宗教的な経験はステノに大きな影響を与えていた。それは宗派分裂による「ヨーロッパ精神の危機」と呼ばれるものに相当するだろう(28)。ここではスピノザが重要な役割を果たし、あらためて科学と宗教の関係が問われる。ステノはカトリック教徒の学者として地球の歴史を探求するなど、神父メルセンヌ(Marin Mersenne, 1588-1648)やガッサンディ、デカルト、パスカルの事例と比較されるほど、この危機にたいして独創的な対応をしたと評価される場合がある(29)。この独自性はスピノザとの交錯があってのことだった。

最後にステノが到達した境地を表現するとされる言葉を引用しよう─「見えるものは美しい、知られるものはより美しい、未知のものはさらにもっとも美しい」Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur(30). これは解剖学の目的を説明するもので、最初の句は解剖される対象物、中間の句は解剖で示される隠された部分、最後の句は推論から把握される構造に相当するだろう。同時にそれぞれは自然学、形而上学、信仰を表現しているとも解釈される。さらに神学的には、被造物に見出される美が知覚されない創造主のもつ美の徴なのだという考えを示唆するともいう(31)。いずれにしろ、この一節は三つの認識レベルの違いと到達目標を簡潔に示し、ステノの思考における総合的な性格を象徴しているといえるだろう。

(1) J・ヘンリー『一七世紀科学革命』東慎一郎訳(岩波書店、二〇〇五年); P・ディア『知識と経験の革命:科学革命の現場で何が起こったか』高橋憲一訳(みすず書房、二〇一二年)を参照。

(2) 各分野の歴史は Gregory A. Good (ed.), Sciences of the Earth: An Encyclopedia of Events, People, and Phenomena(New York: Garland, 1998) を参照。

(3) David Oldroyd, Thinking about the Earth: A History of Ideas in Geology (London: Athlone, 1996); G・ゴオー『地質学の歴史』菅谷暁訳(みすず書房、一九九七年)を参照。

(4) François Ellenberger, Histoire de la géologie (Paris: Lavoisier, 1988-1994), I ; Oldroyd (1996), ch. 3.

(5) M・J・S・ラドウィック『化石の意味:古生物学史挿話』菅谷暁・風間敏訳(みすず書房、二〇一三年)、九八―九九頁。ゴオー(一九九七年)、第三章も参照。

(6) Thomas Burnet, Telluris theoria sacra (London, 1681). またM・H・ニコルソン『暗い山と栄光の山』小黒和子訳(国書刊行会、一九八九年)も参照。

(7) William B. Ashworth, Jr. & Bruce Bradley, Theories of the Earth 1644-1830: The History of a Genre (Kansas City: Linda Hall Library, 1984). またS・J・グールド『時間の矢・時間の環:地質学的時間をめぐる神話と隠喩』渡辺政隆訳(工作舎、一九九〇年)の批判も参照。

(8) A・G・ディーバス『近代錬金術の歴史』川﨑勝・大谷卓史訳(平凡社、一九九九年)を参照。

(9) 小林道夫編『哲学の歴史5』(中央公論新社、二〇〇七年)を参照。

(10) Frank D. Adams, The Birth and Development of the Geological Sciences (New York: Dover, 1938/1954); Gabriel Gohau, Les sciences de la Terre aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris: Albin Michel, 1990).

(11) ラドウィック(二〇一三年)、第一章を参照。

(12) David Oldroyd, “Some Neo-Platonic and Stoic Influences on Mineralogy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,” Ambix 21 (1974), 128-156; idem, “Mechanical Mineralogy,” Ambix 21 (1974), 157 -178.

(13) Reijer Hooykaas, “The Rise of Modern Science: When and Why?,” British Journal for the History of Science 20(1987), 453-473; Paolo Rossi, The Abyss of Time: The History of the Earth and the History of Nations from Hooke to Vico (Chicago: University of Chicago Press, 1984).

(14) Rhoda Rappaport, When Geologists Were Historians, 1665-1750 (Ithaca: Cornell University Press, 1997); Gary D. Rosenberg (ed.), The Revolution in Geology from the Renaissance to the Enlightenment (Boulder: Geological Society of America, 2009); Kerry V. Magruder, “The Idiom of a Six Day Creation and Global Depictions in Theories of the Earth,” in Geology and Religion: A History of Harmony and Hostility, ed. Martina Kölbl-Ebert (London: Geological Society, 2009), 49-66.

(15) Gustav Scherz, Niels Stensen: Eine Biographie (Leipzig: St. Benno, 1987-1988), I-II [第一巻の英訳は BOP, 5-344]; Troels Kardel, Steno, Life-Science-Philosophy (Copenhagen: Danish National Library, 1994); A・カトラー『なぜ貝の化石が山頂に?:地球に歴史を与えた男ニコラウス・ステノ』鈴木豊雄訳(清流出版、二〇〇五年); 山田俊弘「ニコラウス・ステノ、その生涯の素描:新哲学、バロック宮廷、宗教的危機」『ミクロコスモス:初期近代精神史研究』(月曜社、二〇一〇年)、二三六―二五三頁を参照。

(16) Nicolaus Steno, Chaos: Niels Stensenʼs Chaos-manuscript, Copenhagen, 1659, ed. August Ziggelaar (Copenhagen: Danish National Library, 1997).

(17) Francis J. Cole, A History of Comparative Anatomy: From Aristotle to the Eighteenth Century (New York: Dover, 1975 ), 150-155 .

(18) 当時のオランダの科学については、K・ファン・ベルケル『オランダ科学史』塚原東吾訳(朝倉書店、二〇〇〇年)を参照。

(19) Olaus Borrichius, Olai Borrichii Itinerarium, 1660-1665: The Journal of the Danish Polyhistor Ole Borch, ed. Henrik D. Schepelern (Copenhagen: Reitzels, 1983).

(20) OPH, I : 161-192: 181; BOP, 476.

(21) Eric Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries, 1527-1800: A History of Florence and the Florentines in the Age of the Grand Dukes (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 229-313.

(22) Leonard G. Wilson, “William Crooneʼs Theory of Muscular Contraction,” Notes and Records of the Royal Society of London 16 (1961), 158-178.

(23) N・ステノ『プロドロムス:固体論』山田俊弘訳(東海大学出版会、二〇〇四年)。

(24) Gustav Scherz, “Niels Stensens Reisen,” in Dissertations on Steno as Geologist, ed. Gustav Scherz (Odense: Odense University Press, 1971), 9-139.

(25) 山田俊弘「ニコラウス・ステノの洞穴に関する手紙」『徳島科学史雑誌』第一〇号(一九九一年)、五―一〇頁と第一一号( 一九九二年)、一一― 一六頁。Cf. Maria L. Bonelli, “The Accademia del Cimento and Niels Stensen,”Analecta Medico-Historica 3 (1968), 253-260.

(26) 『スピノザ往復書簡集』畠中尚志訳(岩波文庫、一九五八年)、三〇三―三一四頁。

(27) 出版は一六七五年。OPH, II : 249-256. Cf. Kardel (1994), 112-127.

(28) P・アザール『ヨーロッパ精神の危機』野沢協訳(法政大学出版局、一九七三年)を参照。

(29) W・B・アシュワース・Jr「カトリック思想と初期近代科学」、D・C・リンドバーグ他編『神と自然:歴史における科学とキリスト教』渡辺正雄監訳(みすず書房、一九九四年)、一四九―一八二頁。

(30) OPH, II : 253-254. Cf. Kardel (1994), 118-121.

(31) Gustav Scherz, Nicolaus Steno and His Indice (Copenhagen: University Library, 1958), 9-86: 40; Frank Sobiech,“Nicholas Stenoʼs Way from Experience to Faith: Geological Evolution and the Original Sin of Mankind,” in Rosenberg (2009), 179-186: 184-185.