あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

トッド・E・ファインバーグ、ジョン・M・マラット著

トッド・E・ファインバーグ、ジョン・M・マラット著

鈴木大地 訳

『意識の神秘を暴く 脳と心の生命史』

→〈「はじめに」「デカルトの神秘的な幽霊の正体―訳者あとがきに代えて」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

はじめに

地球上に生まれた生命。その歴史のどこかの時点で、意識を備えた動物は、意識を備えていないもっと単純な動物から進化した──。意識を研究する科学者の大半が、この見解を支持するでしょう。にもかかわらず、さまざまな分野の学者たちが、意識にはほかのものとはどこか根本的に異なる何かがあると主張してきました。三人称視点の客観的な実在とはちがって、物質としての脳内ニューロンと(見かけ上では)物理的な実体のない経験との間には、橋渡しできなそうな「ギャップ」があるように思えてくるのです。

前書『意識の進化的起源』(勁草書房、二〇一七年)で私たちは、「どの動物が意識を備えているのか」そして「いつ意識が進化したのか」について重点的に論じました。ひるがえって本書では、「意識とは何か」という問題に、そして先ほど述べた、客観的に観察される生物学的器官としての脳と〔その脳で引き起こされる〕主観的経験との間にある、意識を説明するうえで一見すると橋渡ししがたいギャップに焦点を当てます。

主観的で一人称的な、経験するものとしての意識が、自然現象としての脳のプロセスからどのように生みだされるのか、また自然な経緯をたどってどのように進化してきたのか? 現在明らかになっている脳内メカニズムからでは説明のつかないかのように思われる主観的経験が、実際のところ自然現象としてどう説明できるのか? 意識の神秘をめぐっては論争が渦巻いていますが、本書ではこうした疑問を解き明かしていきましょう。神経生物学的自然主義と呼んでいる私たちの理論は、〔哲学者〕ジョン・サールの生物学的自然主義を独自に発展させて磨き上げたものです。主観的経験はたしかに特別[ユニーク]ではありますが、主観的経験がどう生みだされるのか説明するのに(物理的であれ非物理的であれ)新しい未知の力に訴える必要はありません。このことを明らかにするのが本書のねらいです。また意識は生命と強く結びついていると考えられます。意識という特徴は、生きている動物体で進化したのですから。

この六年ほど、私たちは「意識とは何か」という問題と意識の進化に関する科学的著作を数多く執筆してきました。本書は、これまで明らかにした主要な研究成果をもとに、そのエッセンスを濃縮してまとめたものです。また専門的な委細をできる限り割愛し、「意識がどのように解き明かされるのか」という問題に重心を置いています。そうすれば、読者のみなさんが「意識とは何か」について掘り下げて理解しやすくなるでしょう。またその助けとなるように、重要な専門用語や概念をまとめた用語集を巻末につけました。

前書での探求から数年。その間に出版された科学的文献で明らかになった知見をもとに、私たちの見解は本書で補強、アップデートされています。たとえば情感(情動にともなう「感じ」〔気持ちfeeling〕)に関与する神経回路の理解は今ではより深まっています。意識のもう片方の重要な側面、つまり地図として表象〔脳内で表現〕された心的イメージを作りだして経験することにかかわる神経回路は少なくとも三〇年前には解明され始めていたので、情感に関する知見がイメージに関する知見に追いつきつつあるのは心が躍ります。

本書を書いた第一の目的は単純明快です。意識の神秘を暴き、自然現象として説明することです。

これを達成するために、哲学的でややこしい意識の特性にまっこうから挑んで生命の性質のなかに位置づけ、「いつ」「なぜ」主観性が進化し「どのように」経験が生みだされるのかを明らかにしようと思います。

(太字、★印は省略しました)

【あとがきたちよみ特別版】

デカルトのオカルト(神秘)的なゴースト(幽霊)の正体——訳者あとがきに代えて

「身体は損傷が激しすぎて、救えたのは脳だけ。

今の、あなたの体は義体なのよ。

それでも、あなたの魂は……『ゴースト』は、まだ残ってる」

これは、士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』を原作とするハリウッド映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』(2017年公開)で、主人公に義体化を施した博士が、術後の主人公に語る台詞です。「ゴースト」は原作の漫画でもキーワードであり(「ゴースト・イン・ザ・シェル」は原作の英語タイトルそのもの)、「意識」「自我」そして「霊魂(たましい)」のニュアンスを込めて語られています(たとえば第1巻17ページに「ゴースト(霊魂とでもいうべきか)」との欄外文がある)。この概念が直接的にはアーサー・ケストラーの『機械の中の幽霊(ザ・ゴースト・イン・ザ・マシーン)』(Koestler 1967)に由来していることはよく知られていますが、さらに遡るとイギリスの哲学者ギルバート・ライルが著した『心の概念』(Ryle 1949)に辿り着きます。

そもそも心を霊魂という神秘的で超自然的な存在と同一視するのは、古代ギリシア以来の西洋思想を支配してきた考え方です。プラトンは対話篇『パイドン』で「霊魂は死によって肉体から離れたあとも存在し続ける」と論じ、デカルトも『方法序説』(Descartes 1637)で「物質的実体=身体」と「不死の心的実体=精神=霊魂」とを区別しました(実体二元論)。しかもデカルトは動物に霊魂を認めず、機械と同等だと言い放ったのです。そうは言っても、人間の身体もまた同じこと。デカルトの言い分は、まるで機械に幽霊(ゴースト)が宿っているとでも言うかのようだ——ライルはそう喝破しました。一方でライルは、行動主義心理学へのシンパシーを表明します。

行動主義心理学はアメリカの心理学者ジョン・ワトソンが創始した心理学の一分野であり、「心理学はもっぱら刺激と反応の関係性としての行動を対象とすべきで、心や意識を論じるべきではない」という立場を取ります。意識は魔術めいた霊魂の言い換えにすぎず、独断的な主観の記述(内観)に頼ってきたそれまでの心理学からの脱却が必要だとワトソンは言い募ったのです(Watson 1925/1930)。認知科学が発達する以前、脳波計測の技術すらまだ確立していなかった時代のことでした。それでも科学としての心理学をなんとか確立しなければならなかった当時の状況としては、そう割り切るしかなかったのかもしれません。ともかく行動主義心理学が描く世界からは、意識は霊魂もろとも消し去られることになりました。

一方、霊魂の存在を信じてきたのは西洋だけではありません。日本でも古来から「八百万(やおよろず)の神」として万物に神霊を認め(アニミズム)、先祖の霊(祖霊)を祀ってきました。現代でも霊魂が「ある・存在する」と考える人は約35%、「あるかもしれない」と考える人が約43%と、合計すると実に80%近くの人々が霊魂の存在に肯定的な立場を取っています(吉野諒三・二階堂晃祐、2011年、82ページ)。士郎正宗もまた『攻殻機動隊』の欄外文で、「僕はあらゆる森羅万象にゴーストはあると考える(マニトウや神道の考え方、多神教)」(第1巻37ページ)と記しています。

こうした「日本的」でアニミズム的な霊魂に対する捉え方は、人間にしか霊魂を認めないデカルトの捉え方とはある意味で真逆ではありますが、霊魂の存在自体を認めるという立場は同じです。ここで注意すべき点は、「万物に霊魂を認める」ことと「万物に心や意識を認める」ことが同じだと安易に捉える危険性です。

自然科学は基本的に、超自然的な霊魂の存在を認めていません。これは「超自然」の語義からも明らかでしょう。もし霊魂と呼ばれる何かが他の物理的実体と相互作用するのであれば、そこには(物質や力、その相互作用といった)物理的実体があるはずです。逆に霊魂が自然界と相互作用しないのならば、つまり超自然的な存在ならば、信仰の対象にはなるとしても自然科学の対象とはなりません。ひるがえって、意識や心、主観的経験は自然界との相互作用がある、つまり自然科学の対象となるように思えます。意識が世界を(主観的に)認識するためには、少なくとも世界から意識への作用が必要になるからです(そして後述するように、意識から世界への作用すなわち因果効力もありそうです)。つまり、動物を含めた森羅万象に霊魂があると信仰することと、動物の意識を科学的に議論することは、ひとまず区別すべきなのです。

意識とは、心とは、何なのでしょうか?

そんなものは科学の範疇ではないと、安易に切り捨てられるのでしょうか?

科学の手の届かない、神秘の存在だと認めてしまえば良いのでしょうか?

本書はそんな「意識の神秘」を科学的に解明しようと試みた、Todd E. Feinberg and Jon M. Mallatt (2018) Consciousness Demystified. MIT Pressの全訳です。

前著『意識の進化的起源』(Feinberg and Mallatt 2016)で著者らは、数多くの資料をもとに意識の進化の解明に取り組み、「意識は生物進化の過程で生じた特殊な神経現象である」と結論しました。倉谷滋博士からいただいた前著の帯文「幽霊(ゴースト)も進化の産物!?」は、著者らの論旨を汲み取りながら、意識=幽霊にかかわる歴史的背景を遊び心とともに炙りだす、見事なキャッチコピーだったと言えます(邦訳の出版は、ちょうど映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』の公開直後でした)。

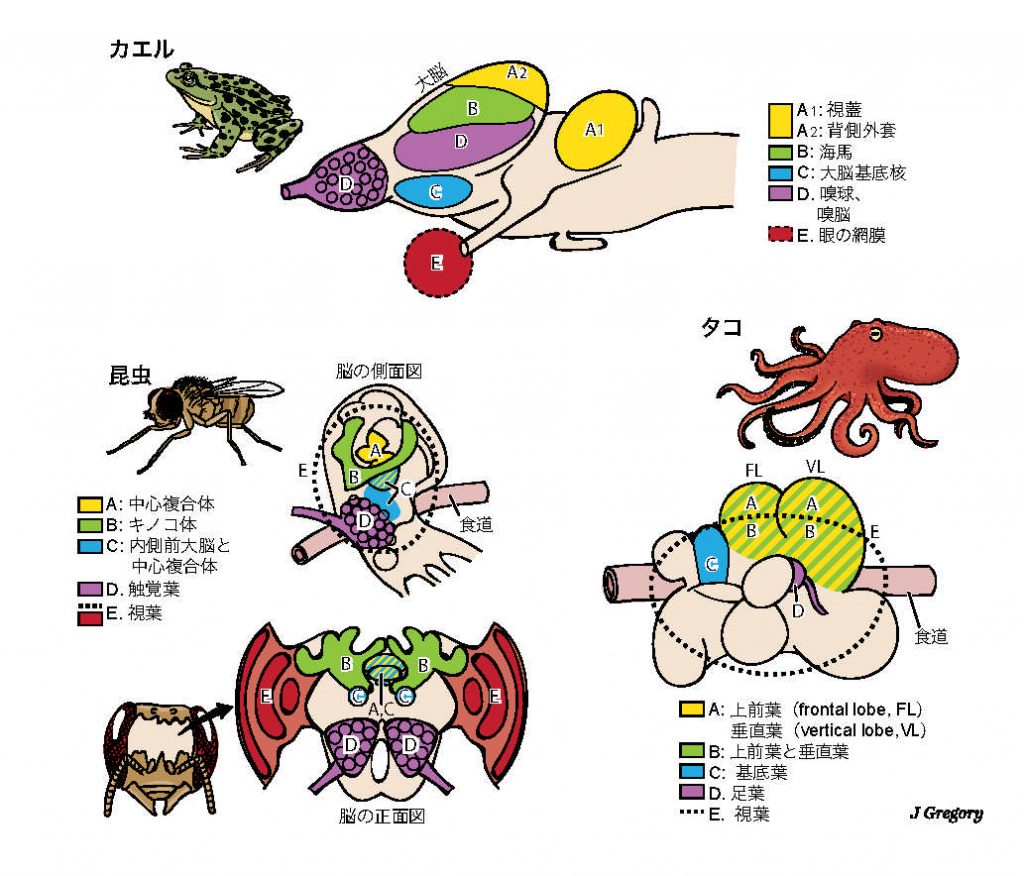

多岐の分野にわたる膨大なデータを詳らかにしながら議論を進める前著のスタイルは、大きな説得力を与える一方で、少なからぬ読者を威圧し、圧倒してしまうきらいもありました。そこで本書では専門用語をできる限り排し、「意識とは何か」に焦点を絞って議論を進めていきます。それに合わせ、訳文もなるべく平易な文体を心がけました。正確さは犠牲にしないよう努めましたが、一部の哲学用語などはわかりやすさを優先して定訳を避けた場合もあります。また原著にはカラー図版が10点ありますが、すべて本文にモノクロで(原著では重複して)掲載されています。情報としてはモノクロ図版で十分に伝わるだろうとの判断と、紙面の都合上、本訳書でのカラー図版の収録は見送ることになりました。併せてご寛恕いただければ幸いです(※そのかわり、この「あとがきたちよみ特別版」でカラー図版の一部をお見せいたします!)。

著者らの主張は、ジョン・サールが提唱した生物学自然主義を発展させたものです。生物学自然主義では、「意識は生物学的な現象として自然科学の枠組みの中で捉えられる」のだとされます。つまり人間や動物はただの機械ではなく、生物という一風変わった存在である一方で、意識は神経生物学的なプロセスから生じる実在の現象であり、超自然的な霊魂や生命力は意識の実現に必要ないと考えるのです。

意識の実在を科学的に擁護する一方で霊魂の存在を認めない生物学的自然主義のアプローチは、剣の刃のような稜線づたいに峻峰を登るようなものです。右手には幽霊が神秘世界に引きずり込もうと待ち構えている一方で、左手には空虚な暗闇が崖下に広がっています。意識の科学的理解という山頂に辿り着くためには、どちらの崖にも転がり落ちないよう気をつけながら歩を進めねばなりません。

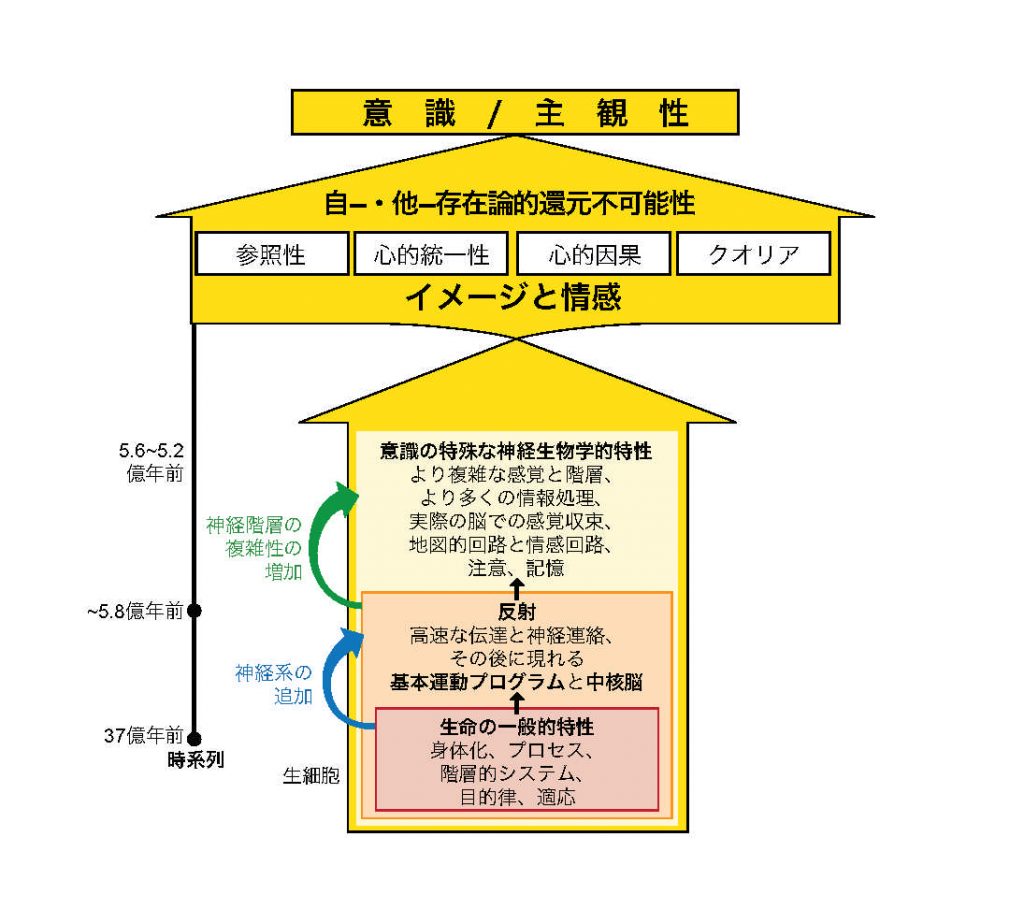

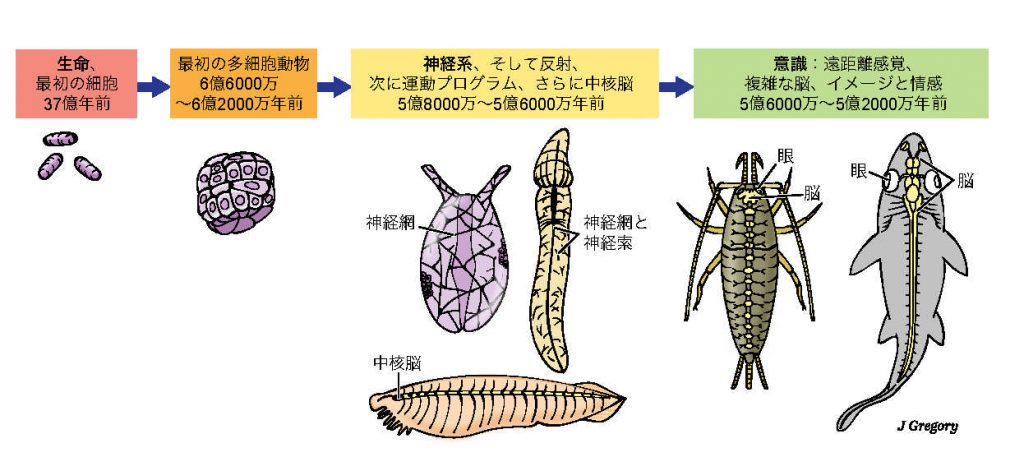

著者らはサールより一歩踏み込んで、意識には(生命に見られる特性や、神経を備えた動物に見られる特性を土台にした)意識だけに固有の神経生物学的特性があると主張します(図1、2)。

図1:意識の進化に必要な特性

図2:意識の進化シナリオ

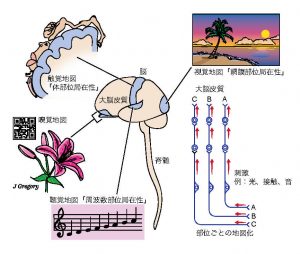

図3:心的イメージを生みだす感覚地図

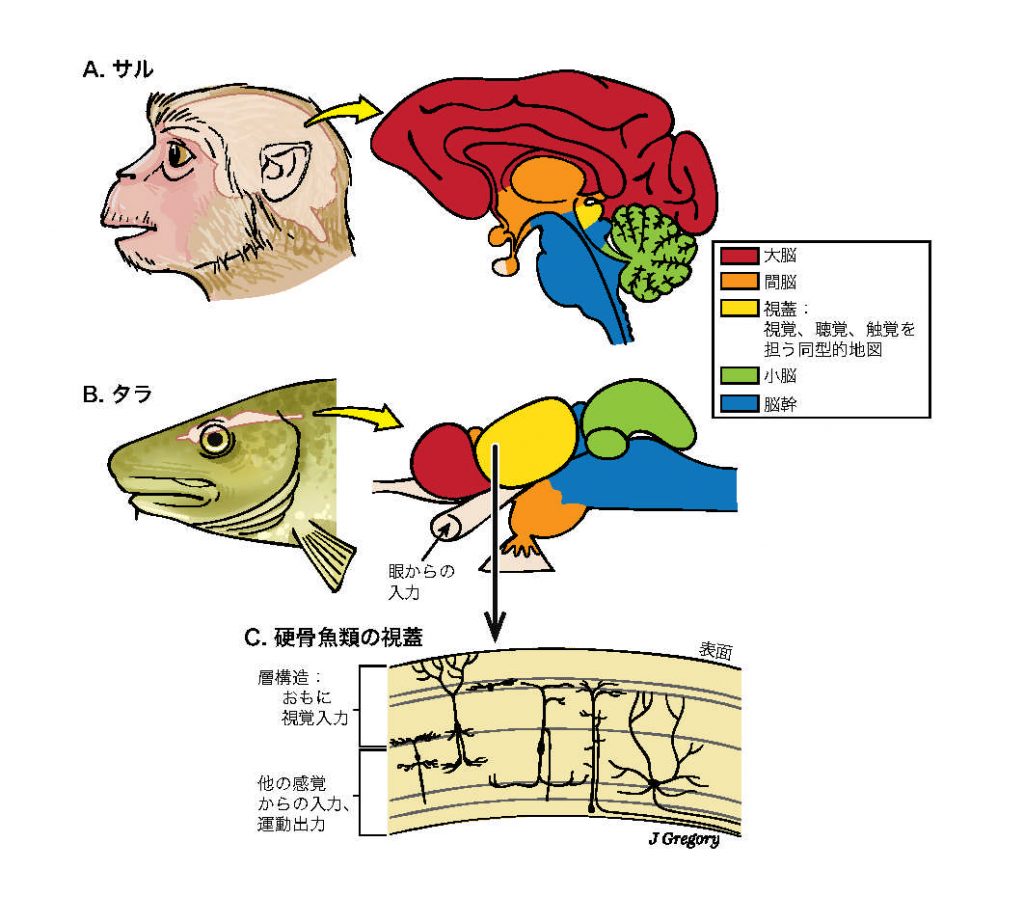

図4:脊椎動物の脳の共通性

図5:意識に重要な脳領域を、カエル、昆虫(ハエ)、タコで比較

ここで著者らの主張を「幽霊」の文脈に落とし込んでみると、次のように考えられるかもしれません。ヴィラヤヌル・ラマチャンドランは『脳のなかの幽霊(ファントムズ・イン・ザ・ブレイン)』(Ramachandran and Blakeslee 1998)で、幻肢について論じました。事故や病気で手や足を失ったあとでも、失ったその手足がまだあるかのように感じる現象です。その原因は触覚地図(体性感覚地図)の再配線にあり、元の手足の触覚を感じる脳領域がほかの部位の触覚を感じるようになったことをラマチャンドランは明らかにしました。たとえば本来は右手の触覚を担っていた脳領域が右頬の触覚を感じるように再配線されると、右頬に触れたとき(右頬が触れられている感覚と同時に)失われたはずの右手にも(まだ右手が残っているかのように)触れられたような感覚が生じます。こうした症例をもとにラマチャンドランは、意識とは脳のなかに生じる幻影(ファントム)のようなものだと提唱したのです。トール・ノーレットランダーシュも『ユーザーイリュージョン』(Nørretranders 1991)で、「自分自身の使用者(ユーザー)」としての自己が見る錯覚(イリュージョン)が意識なのだと主張しています。たしかに本書でも、心的イメージは外界や身体を脳内に(幻影や錯覚のように)再現したシミュレーション像(イメージ)であると述べられています(第2章)。しかしそれはデカルトの言うような神秘的で掴みどころのない幽霊などではなく、環境との相互関係のなかで因果効力を備えた神経現象なのです。工学的な表現をすれば、「私的(パーソナル)な価値づけと全身の状態制御を担うシステム(情感系)や、記録装置(記憶系)と連動し、個体のふるまい(行動)を制御する、外界や身体の内部モデル(脳内モデル)」が意識なのかもしれません。

「生命を基盤とした神経系の高次現象として意識が現れる」という著者らの発想は、『機械の中の幽霊』でケストラーが提唱した「ホロン」(階層のなかで、高次段階の一部をなしつつ、低次段階をまとめあげる全体としての構造をもつ要素)の概念と似ています。意識はホロンの典型例です。「世界はすべて物理現象で成り立っているのだから、物理学ですべて説明できるはずで、それを目指すべきだ」という「物理帝国主義」への警鐘として、ケストラーはホロン概念を提唱しました。すべてを低次段階に分解していくのではなく、多層的な階層構造のなかで、各段階は上下の段階に果たす両面的(ヤヌス的)な役割があると言いたかったのです。しかしケストラーの議論は残念なことに、科学的には当時あまり顧みられることなく、もっぱらオカルト的なニューエイジやニューサイエンスの文脈に回収されてしまいました。

しかし現代では、極端な物理帝国主義は見直されつつあります(「世界はすべて物理現象で成り立っている」ことが正しいとしても、必ずしも「物理学ですべて説明できるはずで、それを目指すべきだ」とは言えない)。生命に階層性があることは明白です。着目する生命現象に対して、低次段階にだけ目を向けるのではなく、高次段階から見たはたらき、現象が生じる過程(メカニズム、発生過程、進化過程)といった、さまざまな側面から考えることで、はじめて十分な理解が得られるのです(アンティ・レヴォンスオの「マルチレベルの説明」 Revonsuo 2006)。ケストラーのホロン概念は、こうした現代の考え方を先取りしたものだと言えるでしょう。

さらにケストラーは、ホロンの別の例として相同性も論じています(『機械の中の幽霊』第10章)。ヒトの手とコウモリの翼など、機能や一見した形は違っても(進化的起源が同じことに起因して)器官や形質(特徴)の基本設計が共通していることを相同であると言い、その器官や形質を相同物と言います。進化の過程を通して、生命体がつくる階層のある段階(たとえば器官の段階)に現れ、子孫に引き継がれていくのが、ホロンとしての相同物なのです。奇しくも訳者は慶應義塾大学の田中泉吏博士(専門は生物学の哲学)とともに、相同性の概念を分析する論文のなかで「心的現象も相同性を議論できる」と論じた経緯があり(Suzuki and Tanaka 2017)、ケストラーも意識(という心的現象)と相同性とを同じ「ホロン」の俎上に載せて語っていたことにあとから気づいて驚きました。スピリチュアルな文脈から離れて、ケストラーの科学哲学が再評価されるべき時期が来ているのかもしれません。他方で、進化生物学的アプローチを採って意識の科学的理解という山頂を目指す私たちは、ケストラーと同じ轍を踏んで神秘世界の崖に落ちないよう、気をつけて進んで行かねばなりません。

訳者が原著の出版計画を知ったのは、前著の邦訳出版に関するやり取りをきっかけに、著者のひとりのジョン・M・マラットと折に触れて連絡を取るようになった頃のことです。実は当初の題は、「Life, Evolution, and the Nature of Consciousness: A New Synthesis」というものでした。直訳すると、「生命、進化、そして意識の本性(ほんせい)―新たな統合」です。「脳と心の生命史」という本訳書の副題は、ここから着想を得ました。原著者のふたりには今回も訳者の質問に丁寧に答えていただき、原著の誤りをいくつか修正できました。

本書の訳出にあたって、まず右にも挙げた田中泉吏博士には一年近くかけて細かく草稿をチェックしていただき、たくさんのアドバイスをいただきました。また太田紘史博士(新潟大学)、谷本昌志博士(基礎生物学研究所)、渡辺英治博士(基礎生物学研究所)にも原稿を一通りご覧いただき、ご助言を賜りました。また勁草書房の鈴木クニエさんには、企画進行に原稿チェックにと、担当編集として数々のお力添えをいただきました。本訳書が「わかりやすく、かつ、正確に」という(背反しがちな)目標を少しでも達成できたとすれば、皆さまのおかげです。深く感謝いたします。そして、日々の支えとなっている妻の舞に、心からの感謝を捧げます。

ここ数年、進化生物学的に意識に迫ろうという動きはどんどん勢いを増しています。意識を生命現象として捉えるならば、その進化過程を明らかにするアプローチが意識の科学的理解の重要な一角を担う——意識という未踏峰に挑戦するチームの一員となる——ことは間違いないでしょう。そして近いうちに、ほかのアプローチと連携しながら、この未踏峰に登頂できるのではないかと期待しています。本訳書がその歩みを進める一助となることを願ってやみません。

二〇二〇年一月 ストックホルムにて

鈴木大地

(※リンク先のpdfファイルは書籍掲載の「訳者あとがきに代えて」です。)

文献

Descartes, R. 1637. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences. Ian Maire, Leyden. 〔デカルト 著、谷川多佳子 訳『方法序説』岩波書店(岩波文庫)、1997年〕

Feinberg, T. E., and J. Mallatt. 2016. The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience. Cambridge, MA: MIT Press.〔トッド・E・ファインバーグ、ジョン・M・マラット 著、鈴木大地 訳『意識の進化的起源―カンブリア爆発で心は生まれた』勁草書房、2017年〕

Koestler, A. 1967. The Ghost in the Machine. New York: Macmillan. 〔アーサー・ケストラー 著、 日高敏隆、長野敬 訳『機械の中の幽霊』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、1995年〕

Nørretranders, T. 1991. Mærk Verden: en beretning om bevidsthed. Copenhagen: Gyldendal.〔トール・ノーレットランダーシュ 著、柴田裕之 訳『ユーザーイリュージョン―意識という幻想』紀伊国屋書店、2002年〕

Revonsuo, A. 2006. Inner Presence: Consciousness as a Biological Phenomenon. Cambridge: MIT Press.

Ryle, G. 1949. The Concept of Mind. London: Hutchinson. 〔ギルバート・ライル 著、坂本百大、井上治子、服部裕幸 訳『心の概念』みすず書房、1987年〕

プラトン 著、岩田靖夫 訳『パイドン―魂の不死について』岩波書店(岩波文庫)、1998年。

Ramachandran, V. S., and S. Blakeslee. 1998. Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind. New York: William Morrow.〔V・S・ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー 著、山下篤子 訳『脳のなかの幽霊』角川書店(角川文庫)、2011年〕

士郎正宗『攻殻機動隊(1)』講談社(KCデラックス)、1991年。

Suzuki, D. G., and S. Tanaka. 2017. A phenomenological and dynamic view of homology: homologs as persistently reproducible modules. Biological Theory 12:169–180.

Watson, J. B. 1925/1930. Behaviorism (revised edition). Chicago: University of Chicago Press. 〔J・B・ワトソン著、安田一郎 訳『行動主義の心理学』ちとせプレス、2017年〕

吉野諒三、二階堂晃祐 編(2011)「アジア・太平洋価値観国際比較調査―文化多様体の統計科学的解析―日本2010調査報告書」『統計数理研究所調査研究リポート』第103号。