あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

川名晋史 著

川名晋史 著

『基地の消長 1968-1973 日本本土の米軍基地「撤退」政策』

→〈「序章」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

序章

ロジャーズ米国務長官との会談で、本土における米軍基地を整理・統合することで、基本的に意見の一致を見た。手はじめとして、関東平野における米軍基地、これは主として空軍基地だが、その施設の大部分を整理し、横田基地に統合する。

一九七二年一月一〇日、米国のサンクレメンテで開かれた日米首脳会談から帰国した福田赳夫外相の言葉である。

これに先だって行われた首脳会談では、この年の五月一五日に沖縄を日本に復帰させることが決まった。それに伴い、沖縄の米軍基地を整理・縮小することも合意された。それはなるほど歴史的な会談だった。羽田に降り立った佐藤栄作首相は、日の丸の小旗を抱えたおよそ二千人の歓待を受けた。まもなく初代沖縄県知事となる屋良朝苗・行政主席とは固い握手を交わした。空港に設置された特設台で花束を受け取り、高らかにこう述べた。「いよいよ四ヶ月後に沖縄の祖国復帰が実現する。沖縄の百万県民を暖かく迎え平和な沖縄造りを進めよう」。戦後最大の政治・外交問題たる「沖縄」が解決に向かっている。そう信じさせる新年の政治の祝祭だった。

冒頭の福田の会見はその舞台袖で行われていた。しかし、一見して地味なその会見は、後の日本の米軍基地をめぐる政治のありようを決定づける重要なものだった。なぜなら、この政策が実施されたことで、日本本土の基地問題は事実上、「解消」したと考えられているからである。そしてその過程では、本土で厄介物扱いされていた航空機部隊等が沖縄に移転し、基地が強化された。首都圏の基地は不可視化され、本土の人々の意識から米軍の存在が薄れ始めた。ちょうど同じタイミングで復帰の日取りを知らされた沖縄の人々にとって、それは皮肉としか言いようがなかった。

一九六〇年代後半から七〇年代にかけて、米国は日本本土に所在する米軍基地の大掛かりな再編(整理・統合・縮小)を行った。それは単一の政策ではなく、連続した長期の政策プロセスだった。福田の発表はその最終局面、すなわち「関東計画」(一九七三年一月合意)に関するものである。それは、正式には「関東平野地域における施設・区域の整理・統合計画」といった。一九七三年から向こう三年で関東にある複数の空軍基地を閉鎖し、その大部分を横田基地(東京都)に集約しようとする大胆な政策だった。

本書はこの福田の会見から時計の針を巻き戻して、関東計画を含めた基地再編政策全体の決定過程を考察するものである。その目的は忘れられた歴史を掘り起こすことにあるのではなく日本本土、とりわけ首都圏から基地が「撤退」したことの政治学的意味を解剖し、そこから汲み取れる今日的な教訓を引き出すことにある。したがって、われわれは本書の最後にいま一度、冒頭の福田の言葉に立ち戻ることになるだろう。

第1節 何を問うのか──米国の政策決定過程

本書が問うのは次のことである。

一九六〇年代後半から七〇年代初頭にかけての在日米軍基地の再編政策はなぜ、いかにして決定されたのか。

後に詳しく見るが、米国の基地政策の決定に影響を与えるアクターは多様である。米国側では、大統領、国務省、国防総省、軍、あるいは議会などがそうである。日本側では、首相、外務省、防衛庁、防衛施設庁などがすぐに思い浮かぶ(本書は混乱を避けるため、日米の省庁・機構は当時の名称を用いる)。

そのなかで、本書が焦点を当てるのが米国側の意思決定過程である。もちろん、必要に応じて日本の政策決定者の認識や、国内の基地に対する反発なども分析の俎上に載せる。しかし、それはあくまでも米国の意思決定過程を分析するに必要と判断される場合に限られる。言い換えると、本書の分析範囲は基地政策の決定のフェーズであり、実施のフェーズは分析の外にある。実施のフェーズは基地政策の性質上、日本側、すなわち接受国側の事情が大きな影響力をもつからである。言うまでもなくそこには外務省、防衛庁、大蔵省、自治体、メディア、そして市民が織りなす日本の国内政治が作用する。

では、米国の政策決定のフェーズに分析範囲を絞ることで、本書が得ようとするものは何か。それは端的には、米国が日本の基地について考えていることを正確に知ることである。日本側との交渉をつうじて調整される前の、米国のむき出しの選好を知ることである。米国のポリシー・サークルのなかの誰が、なぜ、いかにして日本の基地政策を決めるのか。そのブラック・ボックスを開けるということである。

このことがいかに重要かを知るために、一度、現代の沖縄に目を移そう。われわれがいま、沖縄の基地問題を考えようとするならば、まずは当の米国が何を考えているのかを知らなければならない。それをせずに、日本(人)が何を望み、何を訴えているかを考えてみても、問題の本質には近づけない。基地政策のキープレイヤーは誰か。国防総省と軍部の見解は一致しているのか。大統領や議会は基地政策に影響力をもっているのか。そして、そこにはいかなる決定経路が確立しているのか。それらの内部構造を知ることなしに「外科的」に問題を解決しようとするのはおよそ正しいやり方とはいえないだろう。

ところが、在日米軍基地、とりわけ日本本土の基地をめぐる米国側の政策決定過程にフォーカスした学術研究はほとんど存在しない。研究者にとってその障壁となっているのは基地に関する資料やデータの制約である。周知のように、米軍基地に関して公開される一次情報は多くない。ましてそれが米国内部の、とりわけ国防総省や軍部の意思決定、あるいは連邦議会の非公開聴聞会等に関わるものであればなおさらである。米国の公文書に関して言えば、国務省関連、たとえば基地の問題をめぐる大使館と本省のやり取りなどは公開されているものもある。ところが、国防総省や軍部のものとなると事情は大きく異なる。たとえば、核兵器の所在地を示すような機密性の高い基地関連資料は、文書作成から三〇年以上が経過しても非公開のままである。仮に一旦公開されても、それが米国の安全保障に重大な影響を及ぼすと判断された資料は再び非公開となる。稀に重要な資料が見つかっても、それだけでは到底、前後の文脈がわからない。僅かな痕跡を辿りながら、気の遠くなるような歴史を紡いでいくより他にない。

本書はそこに挑もうとする。ターゲットは基地政策のキープレイヤーである国防総省と軍部の認識である。繰り返せば、それはこれまでほとんど明らかにされてこなかったものである。本書は、米国立公文書館の史料を中心に、米国の外交・安全保障政策分野の一次史料を収めたデータベースや、すでに刊行された戦後日米関係の一次史料集の助けを得ながら、一九六〇年代後半から七〇年代初頭にかけての米国の基地政策の決定過程をつまびらかにしようとする。

第2節 問いの意義──理論と歴史

本書の問いの意義は大別して二つある。一つが理論的なもの、いま一つが歴史的なものである。

(1)基地政治の理論

第一の意義は、国際政治学、なかでも近年発展を見せる基地研究(base studies)の理論分野との交叉である。

よく知られているように、伝統的な基地研究における研究者の関心は、主に基地の軍事的機能に向けられてきた。理論の目的は、個別の基地の機能的理解をつうじて基地ネットワークが出力する戦略的効果を捉えることにあり、そこで基地は国家の客観的な軍事力と、より主観的な意味における「プレゼンス」を構成する重要な要素として位置づけられてきた。そのため、基地政策を説明する際の枠組はきまって機能主義的なもの、すなわち、ある特定の基地政策が立案・変更されるのは使用者(多くの場合、米国)の戦略的利益に適うと期待されるがゆえ、との考え方に基づいてきた。思考の手順としては、まず特定の基地が当該の国際環境において、いかなる機能/役割を果たし、それがどのように米国を益しているかを考える。そのうえで、当該の基地を当該の環境に適応させるための政策変更が行われる、と推論する。言うまでもなく、このような推論は統一的で合理的な国家の存在を仮定しなければ成り立たない。米国の政策決定者は基地政策の決定に際し、整合的な目的をもち、その目的を達成するためにあらゆる手段のなかから最も適切なものを選択しているとの仮定が不可欠である。

しかし、そのような仮定は基地をめぐる政治の現実からは乖離している。たとえば、当初はその存在を正当化するだけの十分な戦略的根拠をもたない基地が後になってしかるべき軍事的機能を獲得し、結果として長寿を得るケースがある。それとは逆に、地理的に重要な地点に所在し、かつ政策決定者がその戦略的重要性を高く評価する基地が突如として閉鎖・移転されることもある。前者の例としては、沖縄の普天間基地を挙げることができるかもしれない。本書で見ていくように、今日、米海兵航空部隊の重要拠点として位置づけられている普天間基地は空軍から海兵隊に移管された一九六〇年からしばらくの間、その戦略的位置づけがきわめて曖昧だった。むしろそれは日本本土での維持が政治的に困難になった部隊を暫定的に留め置くための施設として位置づけられていた。他方、後者の例としては福岡の板付基地が挙げられるだろう。板付の運用停止が決定された六九年当時、朝鮮半島情勢は「プエブロ号事件」(米軍艦船の乗員が北朝鮮軍によって拿捕された事件)と「EC─121撃墜事件」(米軍の偵察機が北朝鮮軍によって撃墜された事件)の只中にあった。そのため、運用停止の決定直前まで、米国は同基地の使用を想定した対北朝鮮核攻撃のオプションを検討していたことが知られている。

このように、米国の海外基地はある時点においてその機能上、不要に見えるものが長命となり、それとは逆に一見すると重要に見えるものが短命に終わることがある。もしそうだとすれば、個々の基地政策の相違を基地のもつ機能の観点から推論することは必ずしも妥当ではない。実際、近年の基地研究の分野では、冷戦期に見られたような国際システムのレベルに着目したアプローチから接受国の国内政治や米国と接受国、そしてそこに地方自治体を加えた多次元の交渉のレベルに着目するアプローチへとそのトレンドが変化している。伝統的な安全保障研究がカバーしてこなかった中小国(接受国)の国内政治や非国家アクターの動きを積極的に捉えようとする動きも広がっている。

本書の視角はそのような流れを汲むものである。つまり、その目的は米国の基地政策の決定に影響を与える接受国側の国内政治力学を捉えることにある。なかでもそこに強い影響を与える要因として、個別の基地がもつ政治的受容性(すなわち、接受国内で基地が政治的に受け入れられるかどうか)の重要性を主張するつもりである。先取りすれば、本書の理論的な主張は次のようなものになる。

第一に、米国の基地政策は統合された単一のアクターによって安全保障上、合理的に決定されるものではない。基地政策の決定過程では行政府の複数の組織と立法府が相互に影響を与えあう。政策になる前の計画が複数存在し、それらが相互に矛盾する場合もしばしばである。同一組織内で準備された計画であってもその内容は首尾一貫せず、修正/更新が繰り返されるのが常である。しかし、その過程はカオスではない。基地政策に影響を与える要因は概ね、米国の安全保障戦略と予算制約、そして基地の政治的受容性の三つである。政策決定過程の全体をとおして見れば、その折々で三つのうちのいずれかの要因の影響が前景化し、他の要因の影響が後景に退く。たとえば、国際システムに大きな変動が生じれば、戦略と予算制約が強く作用するが、接受国との関係が悪化したり、接受国の国内政治に混乱が生じれば、今度は基地の政治的受容性の影響力が高まることになる。

第二に、米国の基地政策を捉えるうえでは、米軍部の組織防衛力学を分析に組み込むことが不可欠となる。軍部の組織防衛反応は右に挙げた三つの要因の効果を増幅/減衰させる機能をもっている。それはそれ単独では顕著な効果をもたないが、前記三つの要因のいずれかと結合することで、その影響のあり方に変化をもたらす。たとえば、軍の組織防衛反応が強まるほど、政策に対する予算制約の影響は抑制される。結果として、基地の維持・拡大を企図するような計画が推進されることになる。また、接受国側から撤退を迫られている基地ほど、軍部はそれを維持しようとする。撤退の効果を釣り上げることで接受国側の譲歩(たとえば、他の基地を維持したり、別の場所での新基地建設を認めさせる)を引き出すことができるためである。

なお、このような政治力学は既存の理論から演繹的に導かれるものではない。あくまでも、歴史分析をつうじて帰納的に明らかになるものである。したがって、この問題は分析枠組を検討する第1章ではなく、終章にて検討されることになる。

(2)外交史

第二の意義は、同時期の日米関係史の言わば背面を照らすことにある。言うまでもなく、その前面は沖縄返還である。これまでこの時期を扱う研究者の関心は沖縄返還に集中し、そこには自ずと優れた研究が蓄積されてきた。一方、沖縄返還と並行して進められていた日本本土の基地再編政策についてはほとんど関心が向けられてこなかった。もっとも、本書で取り上げる個別の基地計画(「ジョンソン・マケイン計画」や関東計画)を論じた研究は存在するし、同時期の日米関係の変容や自衛隊の能力強化等の隣接テーマを論じる際に基地の問題に考察が及ぶことはあった。しかし、基地再編政策の全体を米国の政策決定過程に焦点を当てて考察した研究はこれまでに存在しない。

そのため、本書は日米安保の自動延長や沖縄返還、そして二つのニクソン・ショック(ニクソン訪中、金・ドル兌換停止)に彩られた同時期の日米関係史を、次の二つの側面から補足しようとする。

① 日本本土の基地問題

まず、この時期を境にいよいよ顕在化していく沖縄基地問題の構図を本土基地の再編史の一部として描き直す。よく知られているように一九七〇年代以降、沖縄への基地の偏移が進められていく。それは米軍専用施設面積で見ても、基地の管理形態で見てもそうである。本書が主張するのは、そのような今日の沖縄基地問題の基本的な構図は六〇年代後半から七〇年代前半に見られた本土の基地再編過程のなかで形成されていったということである。とくに「関東計画」は決定的だった。六〇年代後半以降、米国は基地問題の解決のために日本の都市部に政策のターゲットを絞った。福岡、神奈川、そして東京である。基地の数を減らし、基地を高層化して集約し、基地に日の丸を掲げようとした。その目的は言うまでもなく、基地の存在を目立たなくすることにあった。一方で、それは沖縄への基地問題のしわ寄せという側面があった。都市部から撤収した航空部隊が向かった先の一つは沖縄だった。米国の政策決定者は沖縄を本土に置けなくなった基地の「収納先(repository)」と見ていたのである。

② ニクソン・ドクトリン/日本防衛論

次に、同時期の基地再編の原因と目されてきたニクソン・ドクトリンの影響力の相対化である。ニクソン・ドクトリンとは、米国のニクソン(Richard M. Nixon)大統領が一九六九年七月と七〇年一月に打ち出した米国の対外関与のあり方を規定する新たな外交・安全保障戦略の指針である。そこでは、通常兵器を用いた戦争において同盟国の防衛に主たる責任を負うのは(米国ではなく)同盟国自身であることが謳われた。泥沼化するベトナム戦争と巨額の財政赤字からの脱却を掲げるニクソン政権にとって、海外に駐留する米軍および基地の削減はおよそ必至だった。したがって、「ニクソン・ドクトリン」は本書の問いに対する有力な仮説となる。

しかし、本書はこの仮説の妥当性に疑問符を付す。ニクソン・ドクトリンはなるほどある時点において米国のグローバルな基地再編を駆動する重要な指針だっただろう。しかし、それが日本本土における個別の基地再編政策の行方を決定づけたとまでは言うことができない。周知のように、ニクソン・ドクトリンはいつ、どの基地を削減するかを教えてくれるものではないし、日本本土では(再編の規模は異なるが)それ以前から逐次的に基地の削減が行われていたからである。もちろん、そうしたニクソン・ドクトリン以前の政策と、それ以後の政策が相互に独立していた(すなわち、互いに無関係であった)可能性も捨てきれない。しかし、もしそれらが政策レベルで連接されていたとすれば、この時期の基地再編政策の起点はニクソン・ドクトリンに先行するどこかの時点に見出されなければならないはずである。

このことを明らかにするために本書の分析は、米軍部にとっての在日米軍基地の存在意義、すなわち基地と米国の日本防衛の関係性にも分け入ることになる。先取りすれば、一九六九年二月の時点で軍の統合参謀本部(Joint Chiefs of Staff: JCS)は、有事の際に日本のどの地域を防衛するかを前もって決めていた。逆から言えば、JCSはニクソン・ドクトリンが発出される以前から、有事に日本全土を直接に防衛する意思はなかった。だからこそ、国防総省の基地再編政策は日本側の戦略認識や政策的立場とは独立に(すなわち、日本側との調整なしに)立案が進められたし、すでに六八年の段階から日本防衛戦略上、重要とされてきた佐世保や岩国、そして厚木の閉鎖が検討されていたのである。同時期の政策決定過程の全体をつうじて、日本防衛コミットメントの有効性は少なくとも国防総省にとっては二次的な問題だったと言える。

第3節 構成

本書が扱う時期をいま一度、明確にしておこう。始点は一九六八年、日本で基地問題が深刻化した年であり、米国が基地再編計画の立案に着手した年である。終点は一九七三年、「関東計画」が日米間で正式に合意された年である。ただし、それに関する米国側の意思決定はその前年の七二年一月、すなわち冒頭で見た福田会見の時点で概ね終了していた。そのため、厳密には六八年から七二年までの五年間が本書の分析対象である。本書はこの時期の米国の政策決定過程を、関係する複数の政策アクターのレンズをとおして、あるいはそれを切り替えながら考察していくことになる。

構成は次のようなものである。

第1章は、分析枠組の構築である。そこでは本書の問いにある「なぜwhy」と「いかにしてhow」のそれぞれにどのように適切に答えるかが理論的に検討される。

第2章は、日本側から見た一九六八年を扱う。この年、日本国内は反米・反基地闘争が激化の一途を辿っていた。この章の目的は、そうした基地への反発の描写そのものにあるのではなく、そのような日本国内の政治的・社会的情勢が米国の政策決定にいかに影響を与えたかを考察するための下地を作ることにある。

第3章は、反転して、米国から見た一九六八年である。米国の政治決定者はこの年に起きた日本国内の基地をめぐる混乱をつぶさに見ていた。そしてそれへの対応として二つの基地再編政策に着手した。一つは、駐日大使館と太平洋軍による「小さな」再編計画。そしてもう一つが、後に実を結ぶ国防総省による「大きな」再編計画だった。

第4章は、一九六九年である。この年、米国ではニクソン政権が誕生した。対日政策が見直され、沖縄返還の政治日程も定められた。一方、軍部は日本での基地削減に強く反発していた。国防総省内の文官(国防長官府)と武官(JCS・太平洋軍)、そして国防総省と国務省の組織間対立が鮮明になるのもこの年である。

第5章は、連邦議会の視点で見た一九六九年から一九七〇年である。連邦議会は在日米軍基地政策の決定にどのように関わっているのか。実はこの点を明らかにした研究はこれまでに存在しない。六九年に上院議会に設置された「サイミントン委員会」は国務省・国防総省との対決姿勢を隠さなかった。やり玉にあがったのはグローバルに広がる米国の海外基地ネットワークであり、そこでは日本の基地も例外ではなかった。基地再編をめぐる政策過程は議会の介入によっていよいよ混線していくのである。

第6章は、第5章の裏返しである。つまり、国務省・国防総省から見た一九六九年と一九七〇年である。この年、国防総省の基地再編計画がいよいよ完成を見る。それは横田、板付、横須賀、厚木を含めた主要基地の抜本的な再編計画であり、後の「関東計画」の布石を打つものでもあった。

第7章は、本書の終点、一九七一年から七三年である。ここでは、軍部の巻き返し──横須賀と厚木の復活──と、空軍が打ち出した「関東計画」の発出の経緯を考察する。

終章では、本書の問いへの回答を示す。そしてそれが含意する基地研究への理論的意義と沖縄を含めた日本の基地問題への教訓を検討する。

(注番号と傍点は省略しました。pdfファイルでご覧ください)

あとがき

すでにお気づきのように、本書のもう一つの、しかしながら重要なテーマは沖縄である。タイトルにある「消長」の語も、さながら生き物のような基地が本土で衰え、一方の沖縄で成長していくさまを筆者なりに表そうとしたものである。もしかすると、「撤退」のほうがタイトルとしてはわかりやすかったかもしれないが、それでは本書が含意するところまでを表現する言葉としてはいささか不足しているように思えた。

もっとも、当初はもっと正面から沖縄を論じるつもりだった。しかし、なかなか踏ん切りがつかないというのか、研究が思うように進まなかった。沖縄の戦中・戦後史が筆者を尻込みさせたのかもしれないし、そこにある膨大な研究蓄積にただ気圧されただけなのかもしれない。とにかく、そうやって行きつ戻りつしながら、最終的には本土越しに遥か沖縄を望むこの遠回りともいえるやり方に落ち着いた。あえて本土に回り込み、沖縄基地問題の「前史」を考える。着想から九年が経ち、沖縄を理解するには敢えて沖縄を離れなければならないと信じるようになった。

基地を高層化し、人が疎らな場所にそれを集約する。接受国の国旗を掲げ、基地と地元の交流を制限する。こうしたいわゆる基地の「不可視化」は、世界中で基地問題の解決に奏功してきた。本書で見た本土の基地再編もその相似形であり、現在の普天間基地の辺野古移設も政策的には同じ流れを汲むものといえるだろう。しかし、そのような政策は沖縄に応用できるだろうか。かつての本土の経験は、いまの沖縄のロールモデルになるのだろうか。研究を始めるきっかけとなったそもそもの問いである。本書を書き終えたいま、残念ながらと言うべきか、然るべきと言うべきか明確な答えはない。考えれば考えるほど、調べれば調べるほど是とも非とも言えなくなるのはもどかしい。せいぜいできるのはこの問題に携わる人たちに史実を示し、問題の因果関係についての仮説を提示し、それが必要な人に対して「沖縄」を相対化して見せることだろう。今回、それが叶ったかどうかは心許ないが、「本土」に向き合ったこの長い時間は紛れもなくそのためにあった。

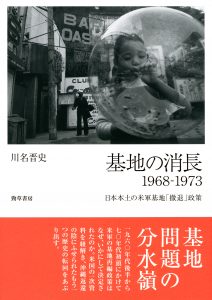

なお、本書のカバー写真は、東松照明(一九三〇─二〇一二)の「チューインガムとチョコレート」(東松照明オフィスINTERFACE 所有)である。今回、ご厚意によりこの写真の使用を認めていただいたことに感謝したい。写真の舞台は一九五九年の横須賀。東松はこれを皮切りに本土の米軍基地をテーマとした一連の作品を発表した。彼の連作は、筆者にとってはこの時代を追体験し、自身の表現のリアリティを確認するための貴重な資料となった。なかでも研究の着想にまで影響が及んだのがこの一枚である。その印象的な構図と「混血児」のモチーフは、彼が「アメリカニゼーション」と呼ぶもの、すなわち「基地に張り巡らされた有刺鉄線と金網の網目から、じわじわっとアメリカが染み出して、日本全土に広がっていった」イメージそのものと言える。この写真を撮ったとき、東松は二九歳。その後、三九歳から沖縄を撮り始めたとされる。彼の過ごした三〇代とそこでの関心の向きに、どこか親近感を覚えたこともこの写真に惹かれた理由なのかもしれない。

本研究は、科学研究費補助金若手研究と三菱財団人文科学研究助成の成果である。また、次の章はすでに発表した著者の論文をベースに加筆・修正したものである。

第2章:「六八年基地問題と再編計画の始動」『近畿大学法学』六一巻二─三号、二〇一三年一二月、二六三─二九九頁。

第3章:「在日米軍基地再編を巡る米国の認識とその過程──起点としての一九六八年」『国際安全保障』四二巻三号、二〇一四年一二月、一六─三〇頁。

第4章:「一九六〇年代の海兵隊『撤退』計画にみる普天間の輪郭」屋良朝博他『沖縄と海兵隊──駐留の歴史的展開』旬報社、二〇一六年。

本書の執筆にあたっては、多くの方から実に貴重なアドバイスをいただいた。とくに、吉田真吾(近畿大学)、井上正也(成蹊大学)、佐藤晋(二松学舎大学)、高橋和宏(法政大学)、宮城大蔵(上智大学)の各先生には、本書に関する報告の機会をいただくとともに、重要なコメントをいただいた。いつも知的刺激を与えてくれる研究仲間と同僚にも感謝したい。恩師の山本吉宣(東京大学名誉教授、青山学院大学名誉教授)先生には、これでようやくひとり立ちしたと思っていただけたら嬉しい。周囲の方の支えなくして本書は誕生しなかった。この場を借りて、御礼申し上げる。

最後に勁草書房の宮本詳三さんにはお世話になった。宮本さんとご一緒するのは二度目だが、今回もこりずに導いてくださったことは感謝の至りである。

二〇二〇年三月 川名 晋史