あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

シモーナ・ギンズバーグ、エヴァ・ヤブロンカ 著

鈴木大地 訳

『動物意識の誕生(上・下) 生体システム理論と学習理論から解き明かす心の進化』

→〈「序文」「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉

→目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら:〈上巻〉・〈下巻〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。序文と訳者あとがきの本文はサンプル画像の下に続いています。

序 文

主観的体験〔subjective experiencing〕ほど、根源的で愛おしく、それでいて摑みどころのないものはない。本書では「意識」と広く呼ばれるこうした〔主観的〕体験の生物学的基盤を、進化的アプローチに沿って探求する。われわれの主張は、学習の進化とともに意識が立ち現れたという点、そして「主観的に体験する生命への進化的移行〔evolutionary transition〕はどのように生じたのか」を明らかにすれば、主観的体験というありさま〔mode of being〕とは何かが見通せるという点にある。つまり興味の対象は、「われわれのよく知る意識」すなわち動物の意識である。機械の意識のような仮想的な意識ではなく、存在が確認できる唯一の意識だ。それは本書の原題『感覚霊魂の進化〔The Evolution of the Sensitive Soul〕』にも反映されている。知覚対象や感情を主観的に体験する動物の能力を言い表すのに、アリストテレスはいみじくも「感覚霊魂」という語を使った。

本書の打ち立てる〔意識の〕進化説は、神経生物学、認知科学、動物の学習、心の哲学、進化生物学の知識に基づいている。解釈や結論が間違っていたとあとから判明するものも、なかにはあるかもしれない。しかし媒体に依存しない多重実現可能な計算〔multirealizable computations つまり機械でも実現可能な計算論〕へと主観的体験を組み込むのではなく、神経を備えた動物の生物学的・進化的プロセスへと組み込むわれわれの枠組みは有益であり続けるだろう。

われわれのアプローチは最低限の意識〔minimal consciousness〕への進化的移行に狙いを定める。またアリストテレスが二四〇〇年前に築き上げた目的論の枠組みとともに、十九世紀のジャン= バティスト・ラマルクやチャールズ・ダーウィンらに由来し、この二十一世紀まで発展的に情報更新されてきた理論にも基づいている。この理論は、分子生物学や発生生物学、古生物学、生態学やその他の生物学分野に新しい発展があるたびに順次アップデートされてきた。すなわち、進化理論である。われわれが生物界を理解するための、最も一般性の高い枠組みだ。生命や心に関するいかなる理論も、この〔進化という〕概念上の関門を突破しなければならない。ある生物学的理論(あるいは心理学的、社会学的理論)が突破できないとすれば、その理論にはきっと重大な欠陥がある。

進化は生物学的探求の核心なので、新しい理論の妥当性を測る指標としても着想の源としても意識研究の枠組みに組み込まれていると考えるのは当然だ。だが実際には、ごくごく最近まで不可解にも抜け落ちていた。いまや意識を論じる科学者や哲学者の大半は、意識は進化の産物たる生物学的プロセスだと心得ているものの、意識の進化的起源が議論の中心になることはほとんどないのだ。事実、百年以上もの学術界の沈黙を経て、意識の進化を理解しようと真剣に試みる機運が再び高まったのは、二十一世紀になって十年が過ぎてやっとのことだった。概念的に難しいのもさることながら、意識の科学的な研究は可能なのかという懐疑論が一九九〇年代には優勢だったことが、意識の進化が軽視された重大な要因であったらしい。

体験の起源に関する進化説を打ち立てるには、主観的に体験する最初期の動物はどのような生物だったのかについて、生物学者は意見をすり合わせなければならない。つまり最低限の意識にどのような特徴があるかを調べるか、あるいは最低限の意識があることを示す良い基準(または目印(マーカー))を見つける必要がある。われわれヒトとまったく違う動物に意識があるかどうかについて、どのように判断すればいいかは明確ではないので、難題ではある。とはいえ進化生物学者が似たような問題を解決しようとしたとき、こうした困難に阻まれることはなかった。生命の起源に関する諸問題でも似たような概念的・理論的困難があったが、科学者は物怖じせず、進化的アプローチで多大な成果を挙げてきたのである。生命の起源、最低限の意識の起源、そして人類に備わる抽象的な価値〔真・善・美など〕の起源に関する問題は、いずれも目的指向システムの創発にかかわり、似たような概念的・方法論的課題に直面する。そこで最低限の意識の進化に対するわれわれのアプローチは、右の三つの問題のなかで最も研究プログラムが発展している、生命の起源の研究に範をとっている。

起源に注目する進化的アプローチをとる利点は明確だ。意識を欠く生物から最低限の意識を備えた生物への移行が、進化史のなかで「いつ」「どのように」起こったのかを特定できれば、それにかかわるプロセスや組織化の原理について、主観的体験の根本的性質を覆い隠してしまう派生的な〔構成要素の〕分離・統合があとから起こったとしても、それに惑わされることなく探究できるのだ。そこでこの課題に取り組むため、意識の本質的特性やダイナミクス〔動態〕にどのような特徴があるかを明らかにし、診断〔判別〕しやすく追跡可能な、意識の存在に必須な生物学的能力、つまり意識への進化的移行の目印を選び出そう。こうした診断しやすい能力の進化史の追跡により、意識を備えた動物への進化的移行を研究すれば、意識の組み込まれているシステムがどのようなものなのかを明らかにして再構成(つまりリバース・エンジニアリング)できる。したがって注目するのは最低限の動物意識であり、ヒトの熟慮的意識〔反省的意識 reflective consciousness〕は本書が扱う対象ではない――われわれのアプローチはヒトの熟慮的意識の研究にも重要な示唆を与えると考えているし、実際そう言いたいのではあるが。

ことにあたって思い知ったのだが、最低限の意識を理解しようとするのは巨大な事業である。研究を始めたとき、実際にどれほどの広がりがあるかも知らずに、われわれは気楽なものであった。もしそこまで膨大な仕事だとわかっていたら手を付けようとはしなかっただろうから、実はそれで良かったのだ。このプロジェクトにどっぷり浸かって気づいたのは、〔意識の〕進化説を打ち立てる基礎を築くためにわれわれ(と将来の読者)はたくさんの背景知識が必要だということだった。その結果として本書はずいぶん分厚くなった。そこで二部構成に分け、第Ⅰ部(第一章~第五章)は土台となる歴史的・生物学的・概念的基礎を扱い、第Ⅱ部(第六章~第十章)で進化の観点から議論を展開していく。長大な科学書が野暮ったいのも知っているし、背景を扱う章のすべてに興味があるわけではない読者がいるかもしれないことも承知している。たとえば歴史に尻込みするなら第二章を飛ばせばいいし、哲学アレルギーなら第四章を読み飛ばしてかまわない。生物学者でないなら神経生物学や生化学の詳細は鼻歌まじりの斜め読みでも大丈夫。とはいえ、われわれが研究と執筆を進めるときに感じた情熱と謙虚な気持ちが少しでも伝えられれば幸いである。

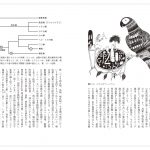

またアンナ・ゼリゴフスキの挿絵が読者の美的感性の琴線に触れ、本書のテーマがいざなう不思議に思う気持ち〔センス・オブ・ワンダー〕や探究心を深めてくれるよう願っている。

訳者あとがき

本書は、Simona Ginsburg and Eva Jablonka (2019) The Evolution of the Sensitive Soul: Learning and the Origins of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press の全訳である。

意識を生物学的形質と捉え、その進化的起源を明らかにしようとする試みが、にわかに盛り上がりを見せている。神経科学を専門とするシモーナ・ギンズバーグと、生物学の哲学を専門とするエヴァ・ヤブロンカのふたりは、こうしたアプローチをかねてより牽引してきた(引用文献に挙げられている数々の論文を参照)。本書は、ふたりのこれまでの研究成果の集大成である。

ギンズバーグとヤブロンカによれば、意識の進化的起源を探る鍵となるのは、ふたりが「無制約連合学習(unlimited associate learning UAL)」と呼ぶ学習様式である。単純な刺激に対しステレオタイプ的に(決まりきったパターンで)反応する制約下連合学習(limited associate learning LAL)とは違い、無制約連合学習ではさまざまな刺激や動作の組み合わせを連合できるため、その組み合わせの数に制約がない。たとえば単なるブザー音を鳴らしたときに電気ショックを与えて恐怖反応を起こすよう動物を条件づけたとしても、それは制約下連合学習に区分される(刺激が単純なため)。一方で、特定の音の配列(メロディー)を鳴らしたときにだけ恐怖反応を起こせたり(非要素的学習)、ひいてはそのメロディーを使ってさらに別の刺激(たとえば特定の画像)にも恐怖反応が起こるよう条件づけできたりすれば(二次条件づけ)、その学習は無制約連合学習であると判断される。ギンズバーグとヤブロンカによれば、無制約連合学習が起こっているときには、意識に不可欠であるとされる特性(大域的(グローバル)な情報アクセス、結びつけ、注意、志向性、時間的厚み、動機づけ、身体化など)のいずれもが見られる。したがって無制約連合学習こそが意識の存在を示す目印なのだ。以上がギンズバーグとヤブロンカの理論の核心である。

本書の眼目のひとつは、連合学習の進化(ひいては意識の進化)に予測符号化が深くかかわったと議論されている点だ。「予測符号化装置としての脳」という理論は、神経科学において急速に注目を集めている(先日邦訳が出版されたヤコブ・ホーヴィ『予測する心』を参照)。第七章から第八章にかけて議論されているように、無制約連合学習を可能とするシステムは、アメフラシの鰓引き込み反応の鋭敏化・馴化の神経回路に見られる予測符号化システムを足がかりに進化したと考えられる。この進化過程は、オートポイエーティック・システムとしての生命の進化過程と類比(アナロジー)をなしている(第一章を参照)。ギンズバーグとヤブロンカによれば、非意識から意識への進化は、非生命から生命への進化と同じく、新しいありさま〔mode of being〕への移行なのである(相転移のようなものと考えるとイメージしやすいかもしれない)。

本書の特色として、いわゆる「主流派」の進化生物学者によって批判の槍玉に挙げられてきた、ラマルクやスペンサーなどの論者が好意的かつ重点的に扱われている点も興味深い(第二章)。たしかにラマルクやスペンサーは進歩主義的で、この点ではネオ・ダーウィニズムを基礎とする現代の主流な進化理論にはそぐわない(第Ⅱ部への導入の注2などから読みとれるように、この点では本書も主流派と軌を一にする)。だが単純なシステムから複雑なシステムが進化する流れのなかで心や意識がどのように進化したのかという点に目を向ければ、彼らの議論は現代の視座から見てもきわめて示唆に富んでいる。ラマルクやスペンサーに対する悪評は、時代の制約や後進による(〇〇主義にありがちな)先鋭化、反対派による過剰な印象操作など、本人の責に帰すべからざる要因もそれなりにある。議論の良し悪しはトピックごとに判断すべきであり、ぜひとも先入観なしに第二章の記述をお読みいただければ幸甚である。

意識の進化的起源については、精神医学者のトッド・ファインバーグと進化解剖学者のジョン・マラットのふたりも『意識の進化的起源』(原著二〇一六年、邦訳二〇一七年)や『意識の神秘を暴く』(原著二〇一八年、邦訳二〇二〇年)などの著作で活発に議論している。右に見たように、ギンズバーグとヤブロンカは意識の存在の目印として無制約連合学習ただひとつを挙げ、それの実現を可能にするシステムという観点から意識の進化的起源に迫る(つまり集約的である)。一方でファインバーグとマラットは、外受容意識と内受容意識、そして両者の中間の内受容意識という三つの側面を区別し(ただしこれらの三つは全く別の種類の意識なのではなく、全体として統一されており、なおかつオーバーラップする)、それぞれの意識について複数の具体的要素(網膜部位局在性や体部位局在性をはじめとした同型性や、神経階層の段階数、情感状態を生み出す神経回路や行動学的指標など)が見られるかどうかという点から意識の進化を明らかにしようとする(つまり網羅的)。

このように、ギンズバーグとヤブロンカ、ファインバーグとマラットという両陣営のアプローチは一見すると相容れないし、本書と前掲の『意識の神秘を暴く』では互いの議論をそれぞれ批判的に論じるなど、一定の緊張関係が見てとれる。だが実際のところ、両陣営はともに意識がカンブリア紀に起源したと考え、現生動物においては節足動物・頭足類(あるいはそのうちの鞘形類)・全脊椎動物に意識があるとするなど、共通点も多い。訳者の見立てでは、両陣営の理論は(アプローチが違っていても)相補的に両立できそうだ。その分析は今後の課題としたい。いずれにせよ、意識を進化生物学の枠組みで捉える試みは今後も理論と実証の両面から進展し、意識科学一般にも重要な知見を提供するだろう。そして「意識の進化生物学」の基本文献のひとつとして本書が参照されていくと訳者は確信している。

翻訳にあたっては、まず著者のおふたりには訳者の質問に親身にお答えいただき、原著の不備をいくつか訂正できた。また直訳すれば『感覚霊魂の進化』となるタイトルを、日本語読者には馴染みにくいという理由で『動物意識の誕生』に変える案にも快諾いただいた。そして挿絵を担当したアンナ・ゼリゴフスキからは、彼女の見事な彩色作品を表紙に使う許可を快くいただいた(ちなみに、クリストフ・コッホ『意識をめぐる冒険』の原著の表紙も彼女の作品である)。

さらに、生物学の哲学を専門とされている田中泉吏准教授(慶應義塾大学)、および田中ゼミのゼミ生の皆さんには、微に入り細に入り草稿をチェックしていただき、たくさんのアドバイスをいただいた。またベルクソンやライプニッツを中心とした近現代哲学が専門の平井靖史教授(福岡大学)には、Box2・1のサント= ブーヴ『愛欲』のフランス語からの訳文を詳しくチェックしていただき、さらにはベルクソンの記憶論に関する質問にも丁寧にお答えいただいた。そして勁草書房の鈴木クニエさんには、長大な本書の翻訳という企画を二人三脚で支えていただいた。みなさまに深く感謝する。

最後に、日頃から大いにお世話になっている妻の舞に心からの感謝を捧げ、あとがきを締めくくりたい。

二〇二一年三月 つくば市の自宅の書斎にて

鈴木大地