あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

ルチアーノ・フロリディ 著

ルチアーノ・フロリディ 著

塩崎亮・河島茂生 訳

『情報の哲学のために データから情報倫理まで』

→〈「〈解説に代えて〉情報圏の構築に向けた複数のアプローチ――フロリディの情報論とネオ・サイバネティクス」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「解説に代えて」本文はサンプル画像の下に続いています。

〈解説に代えて〉情報圏の構築に向けた複数のアプローチ――フロリディの情報論とネオ・サイバネティクス

河島茂生

1 フロリディの情報論

情報哲学の準備

本書は、Luciano Floridi, Information: A Very Short Introduction(Oxford University Press,2010)の邦訳である。原書は、オックスフォード大学出版局から長年刊行されているVery Short Introductions の一冊である。Very Short Introductions は、世界的に高く評価されているシリーズであり、日本の新書よりも難しいが読みごたえのある本が多い。本書も、そのような一冊といえるだろう。

著者のルチアーノ・フロリディは、一九六四年にローマで生まれ、大学院ではスーザン・ハーク(Susan Haack)のもとで哲学的論理学を研究し、マイケル・ダメット(Michael Dummett)のもとでポスドクとして働いた経験をもつ[1]。現在、オックスフォード大学インターネット研究所の教授であり、オックスフォード大学上廣応用倫理センターの卓越研究員も務めている。情報哲学や情報倫理が専門で、すでに一五〇以上の論文があり、その著作はアラビア語や中国語、ロシア語、日本語等に翻訳されている。図書館情報学に関する論文もあり、フロリディの情報概念を評価する声も上がっている(Bawden & Robinson, 2012=2019)。フロリディの主著は、The Logic of Information: A Theory of Philosophy As Conceptual Design(Oxford University Press, 2019)やThe Fourth Revolution: How the infosphere is reshaping human reality(Oxford University Press, 2014), The Ethics of Information(Oxford University Press, 2013), The Philosophy of Information(Oxford University Press, 2011)といえるだろう。このうちThe Fourth Revolution とThe Philosophy of Information の2冊は邦訳が出ている(春木良且・犬束敦史監訳、先端社会科学技術研究所訳『第四の革命:情報圏(インフォスフィア)が現実をつくりかえる』新曜社、二〇一七;藤末健三訳『情報哲学大全』サイゾー、二〇二一)。本書で訳出したInformation は、フロリディの単著のなかではもっとも分量が少なくコンパクトにまとまった書籍といえる。原書としては一〇年以上前に出版されているため具体的な例や数字は古くなっている箇所があるが、それでもこれから述べるように訳出する価値を感じる一冊であった。

本書はタイトルどおり情報がテーマである。情報とはいったいなにか。この問いは、実に簡単なようでいて、実に難しい。普段暮らしているうちは知っているように感じているが、いざきちんと説明しようとするとわからなくなってくる。そんな類いのテーマである。

多くの人は、ごく単純に「情報=コンピュータで処理するデータ」となんとなく思い込んでいる。コンピュータ科学が桁外れに発展を遂げて、コンピュータの仕組みと合わせて「情報」が語られることが一気に増えたので、無理もない。情報といえばコンピュータだ。理系だ。そういった捉え方を信じ切っている人は、「情報とはなにか」という問いに悩むことはないだろう。明快そのものだ。第3章で解説されたクロード・シャノンのいう情報量で考えればよい。

しかし、「情報=コンピュータで処理するデータ」という考え方では、うまく説明できないことも山ほどある。たとえば「この資料に知りたい情報はなかった」といった場合の情報は、それでは説明できない。資料に文字が刻まれているとすると、わずかであっても情報量はあるのであり「情報はなかった」というのは間違いである。実は厳密にいうと、たとえそこに文字がなくとも「文字が書かれていない」という情報はある。別様にいえば「情報がほしい」といわれたときに、意味をなさないデタラメな記号を並べ立てて返しても、そこには整然とした文章よりも多くの情報量が計算上はあるのだが、「情報がほしい」といったときの情報とはズレている。

このズレに気づく人はいる。けれども、「役に立つ知らせ」といった意味でたまに使われるというぐらいにしか多くの場合感じないだろう。これは「情報」という言葉が入っている分野を勉強したとしても同じだ。体系的に深く理解しようとする人は驚くほど少ない。情報という言葉が入っていることをまるで忘れているかのように勉強する人や、あるいは「情報=コンピュータで処理するデータ」と思い込みコンピュータを使った応用にばかり興味関心を向ける人が多数である。

こういった残念な状況であるにもかかわらずフロリディは、きわめて大きな広い視座から学際的かつ重層的に情報を捉えている。そこで目指されているのは、いわば情報学的世界像なるものだ。偏狭な思考に凝り固まっている人たちには、もってこいである。「情報」という言葉がきちんと考えられずに使われているなかで、その概念の土台を形成しようとするフロリディの議論は一読に値する。

本書は、英米流の哲学の流儀にしたがって、情報にかかわるさまざまな概念が分類されて整理されている。データから枝分かれする見取り図を随所に入れてどのレベルの議論であるかを分かりやすく示しながら、数学的な情報だけでなく物理学的な情報もカバーし、さらには情報倫理までをも射程に収め「情報」の幅広さを伝えている。多種多様な情報を体系的に整理しようとする試みはあまたあるが、本書はフロリディの視点から複数の情報の結びつきを示し、一般の人たちを読者層として想定してコンパクトに書かれた案内書であるといえる。マクスウェルの悪魔やラプラスの悪魔、遺伝情報、ゲーム理論など、よく知られた例を使いながら書かれている。本書のタイトル『情報の哲学のために』のなかにわざわざ「ために」という言葉をつけたのは、本格的な情報哲学に入る前の段階のラフスケッチとみなせるからである。

第四の革命

フロリディは、いくつか人々の注目を引く言葉を考案しているが、「第四の革命」という言葉も生み出している。これは、本書の第1章でいわれているとおり、いわゆる情報革命である。第一の革命はコペルニクス革命、第二の革命はダーウィン革命、第三の革命はフロイト革命、そして第四の革命がチューリング革命である。よく知られているように、コペルニクスらの発見により、わたしたちの住む地球は宇宙の中心ではなくなった。ダーウィンの進化論により、すべての生き物は共通の祖先から自然選択のなかで複数に進化してきたのであり、人間が神の似姿として作られ神から特別に愛されているわけではないことが示された。さらにフロイトらの精神分析学によって、人間の理性があますところなく隅々まで見通して制御できるという幻想が打ち砕かれた。そしていま、わたしたちは第四の革命の真っ只中にいる。チューリングの計算モデルにより、機械も情報処理することが分かりコンピュータが次々と作られた。論理的な推論を行って知的な行動をするのはわたしたちだけではない。もうわたしたちは、自分たちを特別視できなくなってきた。

いうまでもなくわたしたちの社会は、ずいぶん前から情報社会と呼ばれてきている。一般的には狩猟採集社会、農業社会、工業社会、情報社会と移り変わってきたとされ、それに似た時代区分もよく見られる。フロリディのいう革命は、こうした時代区分とは違い、哲学者としてのアレンジを効かせ思想の変遷に着目したものだ。粗っぽい区分だが分かりやすい。大きな思想的変化を追うには役立つだろう。

わたしたちの社会は情報革命の最中にあり、大半の人は気にもとめないが「情報」をめぐる根源的な問いが切実なものとして急浮上してきている。こうした問題意識は、フロリディにかぎったことではないけれども、とりあえずフロリディ自身がどのように情報をマッピングしたかをみていこう。この情報概念の地図作りが本書の大部分を占めている。

情報の見取り図

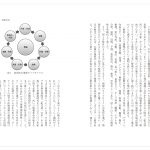

フロリディのいう情報は、広い意味では本書三十頁より何度も掲載されている見取り図全体にあたるものだ。本書は、体系的ではない箇所もあるが、基本的にはこの見取り図に則りながらいろいろな学問で扱われている情報を解説するというスタイルで書かれている。この見取り図があることによって、読者が情報概念の森のなかで迷いこむことが防がれている。

フロリディは、まずデータから出発する。データとは、いってみれば「違い」のことであり、たとえばモールス信号の「・/-」の違いやバッテリーの残量の「多い/少ない」の違いなどである。この違いは自然界にも人工物にもあり、この意味でのデータが一切なければすべてが一様で均一になってしまう。そのようなことが起きたら、それは宇宙の熱的死だ。このどこにでも見られる違い(=データ)を出現確率に基づいて数学的に数量化したのがシャノンらの通信の数学的理論である。通信の数学的理論は、本書のなかで情報理論というよりも「データ通信の数学的理論」と呼ぶことがふさわしいと書かれているのはこれゆえである(本書六六頁)。

このデータは、きれいにとはいかないものの、環境的なのか意味論的なのかに分かれる。環境的なデータというのは、情報の提供者に着目する必要がなく間違う余地が少ない。年輪をみれば木の樹齢がわかり、リトマス紙が赤であると酸性であることがわかる。aがFであれば付随的にbがGである場合だ。人為的に作り出した関係であってもよいが、ルールや法則に基づく相関関係があるケースである。フロリディはわざわざ相関関係という言葉を選んでいるので、自然法則のように普遍的かつ必然的で相関係数の絶対値が1となる場合だけにかぎったことではないだろう。とはいえ環境的情報の条件をみたすには条件付き確率――aがFであればbがGとなる確率――が一定程度ありルールや法則に基づくつながりがなければならない。

意味論的というのは、少々硬い言い方であるが、内容があり意味を理解したり処理できたりすることを指している。たとえば「豆大福」という三文字は、この文字自体、もっちりとした餅の食感もなく餡の甘さもなく豆の塩気もない。お腹もふくれない。腐ることもない。しかし豆大福を食べた人なら、この三文字をみて実物の豆大福をイメージすることができる。もしかしたら「豆大福」の三文字をみてすぐに「食べたい」と思った人がいるかもしれない。これが意味するということだ。表現とそれが表すものとのつながりのことである。しかし意味するときには間違う場合がある。「豆大福」といっているにもかかわらず、いちご大福だったりアイスクリームが入っていたり、大きく間違った場合には草餅であったりする。このように意味するときにはしばしば間違いが起こる。読者のみなさんも意味していたものが違ったことが何度もあるだろう。「あ、そういうことだったのか」と後で気づいた経験もあるだろう。フロリディのいう「意味論的内容」というのは、このような間違いを含み、真理であることが条件になっていない。

とはいえわたしたちにとって事実に合致しているかどうか(true/untrue)はそれなりに重要である。事実に合致していようがいまいが、どちらでもよいのであれば社会はすぐさま混乱に陥るだろう。豆大福を買ってきたつもりでもそれが草餅であったなら、笑って許せるぐらいかもしれない。しかし、豆大福一個が豆大福一〇〇個と取り違えられると、さすがに困惑するだろう。見取り図がtrue/untrue で枝分かれしているのはこれゆえである。事実に一致しているケースが狭義の情報であり、意味論的情報である。つまり意味論的情報は、意味論的内容とは違い、真理かどうかを考慮に入れて偽情報や誤情報と区別したかたちで位置づけられる。偽情報は意図的に間違った場合であり、誤情報は気づかぬうちに間違った場合である。間違った情報は狭義の情報(意味論的情報)ではない。フロリディは、情報科学や情報システム論、意思決定論などで広く使われている「情報の一般定義」(General Definition of Information: GDI)についてきちんとまとめた後、それよりも限定したかたちで意味論的情報を位置づけたのだ。前で述べた例でいうと「情報=コンピュータで処理するデータ」といった捉え方はデータのレベルであるが、「情報がほしい」「役に立つ知らせ」といった場合の情報は、この意味論的情報にあたる。

この意味論的情報は、互いに関連づけられると知識と呼ばれるものになっていく。これは、情報が合わさって知識となり最終的には知恵へと至るピラミッドの図を思い浮かべれば理解しやすいだろう(図1)。よく見られる図だ。知識は、単なる思い込みではなく一般的に事実と合致していなければならない。豆大福を草餅と思い込んでいたとしても、それは知識とはいわない。「間違った知識」という表現は、日本語ではそれほど奇妙に感じられないが、西洋でははっきりと矛盾した言い方である。知識は真であることが必要条件なのだ。このため知識という概念と連続的につながる意味論的情報も、真理か否かをきちんと判断することが求められる(本書七五頁および七七頁参照)。

なお見取り図(本書四七頁および五〇頁など)に示されているとおり、環境的情報であっても意味論的内容であっても指令的でありうる。指令的とは、情報が単なる事実を示すだけでなく別の動きを促す作用があるからだ。指令的な性質はなにも人を介さなくてもよい。たとえばコンピュータの論理回路に入力された値は、電圧の高低にそのまま対応するといえるからである。人を介す場合もある。買い物に行こうとしている人に「豆大福」と何度も言えば、「豆大福を買ってきて」という意味となる。あるいは「雨が降るらしいね」という言葉は、「傘を持っていったほうがいいよ」という意味になったり「散歩はやめておこう」という意味になったりする。もちろん意味論的内容の場合には、しばしば間違いが起きる。雨の予報が出ていたとしても、雨が降らないことはよくある。環境的情報であれ意味論的内容であれ、指令的とは、その情報に関連する動きを引き起こす側面を言い表したものだ。

情報実体・情報圏・情報倫理

先にも述べたとおりフロリディのいう情報は、意味論的情報にとどまらず、この見取り図全体にあたる。非常に広い。このような情報で捉えられる範囲はどのようなものだろうか。やはり非常に広い。もちろん、コンピュータのような特定の技術だけにかぎったものではない。動物や植物のような生き物だけでなく、絵画や書籍、星、石、ゲームのキャラクターでさえ情報実体である。有形無形を問わず、情報実体である。生き物と人工物との違いを超えて、これらは等しく情報実体なのだ。これは、オブジェクト指向プログラミングの発想を持ち出せば理解しやすい(Floridi, 2003;本書一六二頁参照)。オブジェクト指向プログラミングの捉え方では、人間も人工物もオブジェクトである。人間であれば身長・体重などの属性(プロパティ)があり、見る・聞く・歩くといった操作(メソッド)がある。コンピュータであれば、メーカーやCPU、RAM、SSDの属性があり、文字を打てばそれを画面に表示するという操作がある。このような考え方を使えば、ユニコーンのような伝説の動物を含めて実にさまざまなものがオブジェクトであり情報実体となる。こうした情報実体が集まって形成される全体を情報圏(infosphere)という[2]。この情報圏は、環境倫理でよく話題になる生物圏よりも広大である。というのも、情報圏にはオブジェクトとして捉えられるすべてが入るため、当然のことながら人工物も含まれるからだ。

この広大な情報圏のなかでは人間もオブジェクトであるが、それだけではなくさまざまな動作主(エージェント)のなかの一種でもある。フロリディのいう動作主は、オブジェクトの一部であり意識や意図、内省を必要としない。本書では動作主と訳したが、「行為者」と訳されることも多く、その語感からすると意識や意図がともなっていると思われがちかもしれない。というのも行為(action)は、行動(behavior)とは違ってしばしば意図に基づいた振る舞いをいうからだ。しかしフロリディのいう動作主は、双方向性(状態変化による刺激に対応すること)・自律性(刺激なしでも状態を変化させる能力)・適応性(状態を変化させる推移規則を変化させる能力)の条件をみたせばよく、犬もロボットも人工知能も動作主である[3]。チャットボットや迷惑メール・フィルター、ロボット掃除機、自動運転車なども動作主だ。第四の革命以降は、このような人工的な動作主が遍在し、それなしでは仕事や勉強、生活に支障が出るようになってきた。それまでの行動履歴に基づいてオススメのコンテンツが紹介されたり、スマートフォンの位置によってその場所の天気が知らされたりする。第四の革命の大きな特徴である。人間は、唯一の動作主ではない。ほかの動作主と相互作用しながら生きる情報有機体(inforgs)――情報実体でありかつ生き物――なのだ。

フロリディによれば、この情報圏における倫理が情報倫理である[4]。一般的には情報倫理は、コンピュータやインターネットによって生じた倫理的問題を考えることと理解されている。ひどい場合も多く、ルールやマナーと同じであるかのように語られ、トラブル防止のために守るべきルールを列挙することと同じとみなされている。けれども情報倫理は、コンピュータ技術に沿って考えられるものでもなければマナーを説くことでもない。もっと広い領域だ。環境倫理は広い。生態系全体の保全を考えるからだ。しかし、それでもまだ生物中心的であり偏っている。情報倫理は、環境倫理の考え方をもっと拡大し、生物中心的ではなく存在中心的に考える。情報圏全体を考える。すべてのオブジェクトの保全を考える。あらゆる情報オブジェクトは、情報実体であり動作主からの影響を主に受ける被動者(ペイシェント)である。それらは、内的価値があり道徳的な配慮を受けるに値する。意味論的情報を扱う存在だけを考えてはならない(本書一六一頁および一六四頁)。生き物を中心にみてそこから外れる人工物を不当に扱ってはいけない。人工物を含めて平等に扱わなければならない。フロリディのいう情報倫理の最大の特徴は、こうした配慮を受けるべき側に着目し、その範囲を極限にまで広げたことにある。

ここまでの議論をまとめよう。フロリディは、まずデータから始め、その分類をしながら情報の全体像を捉えていく。その議論は分かりやすく、読者にすっと入ってくるだろう。広く知られたシャノンの情報概念とも親和性が高い。オブジェクト指向プログラミングの考え方を取り入れたことでプログラマーにとってなじみのある理論構成になっている。情報圏の発想も実にシンプルだ。生物圏だけでなく、かぎりなく範囲を拡張する。しかも技術的人工物を倫理的に守るべき対象に含めたことで、工学者や技術者は自分たちが作った製品の価値を直接的に認められ大喜びだろう。フロリディの理論を好む人は多いかもしれない。公民権運動やウーマン・リブ運動のように権利の範囲の拡張は繰り返し訴えられてきたが、直接的に配慮するべき側についても拡張すべきではないかといった流れは大きくて強い。これまで動物倫理の文脈で議論が活発に交わされてきた。フロリディの論は、そういった流れに沿うものだ。あらゆるものを公平で平等に扱うという主張は、実に誠実に聞こえ心に訴えかける。ましてや、わたしたち人間と技術的人工物との違いも、しだいに分からなくなってきている(河島、2020: 49-54)。生き物と同じように人工物を捉えようとする姿勢には納得する人も多い。特に日本文化は、自然と人間との境界を明確に引かずに長い間、山や岩、滝などに対しても霊魂をみてきた。最近になってもテクノロジーに対して霊魂をみている。テクノ・アニミズム(techno-animism)と呼ばれている考え方だ。それゆえ生き物と人工物とを境目なく連続して捉える考え方は、欧米諸国よりも日本ですんなりと受け入れられやすいかもしれない。

フロリディの議論は、レイ・カーツワイル(Ray Kurzweil)のシンギュラリティ論やニック・ボストロム(Nick Bostrom)の超知能論のようなド派手な議論ではない。地に足がついており、ほどよい革新性がある。知的な魅力を感じる人もいるだろう。

しかし、理論の評価は「分かりやすさ」や「好き嫌い」「時代的な流れ」ではなく、より実り豊かな帰結を生み出すかという点にかかっている。

(図と注は割愛しました。pdfファイルでご覧ください)