あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

嶋 拓哉・高杉 直 編

嶋 拓哉・高杉 直 編

『国際民事手続法』

→〈「はしがき」「序論」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「はしがき」「序論」本文はサンプル画像の下に続いています。

はしがき

この10 年ほどの間に、抵触法の領域では特に、国際民事手続法に関連する立法化が急速に進展している。従前より長らく、わが国では、国際裁判管轄の判断は裁判法理や条理・学説に基づいて行われてきたが、平成23 年には民事訴訟法および民事保全法に、同30年には人事訴訟法および家事事件手続法に、それぞれ国際裁判管轄等に関する明文規定が新設された。そのほかにも、平成21 年には主権免除に関する法律が制定されたほか、同25 年には、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、同条約を実施するための国内法が整備されている。さらに現在、国際的な調停による和解合意に関する国際連合条約の発効等をにらんで、仲裁法制の見直しおよび調停による和解合意の執行等について、法制審議会で検討が鋭意積み重ねられており、更なる法整備の進展が期待される。また裁判実務では、これら一連の立法に連動するかのように、近時、国際裁判管轄や外国判決の承認・執行に止まらず、国際民事手続法に関する幅広い論点を取扱う事例が趨勢として目立つようになってきた。裁判例の蓄積は膨大な数に達しており、国際民事手続法の全体像を理解するうえで、これら裁判例を整理し、明文規定との関係においてその位置付けを明らかにしておくことが必要とされている。

こうした中で、本書の刊行を企画したのは、上記のような立法や裁判例に関する新たな情報を織り込んだうえで、学部、法科大学院の学生に対して、国際民事手続法の基本事項に関する知識・知見を提供することが必要であると考えたからに他ならない。国際民事手続法の範疇に属する論点は多岐にわたるが、厳しい時間的制約の中で、授業内においてこれら論点総てについて詳細な説明を加えることは難しい。また国際民事手続法の領域には抽象的、観念的な論点も少なくなく、とおり一辺倒の説明では十分な理解が得られないことも、しばしばである。そこで、本書では、豊富な【設例】を用い具体的な事案に即して各論点に解説を加えることにより、「抽象的、観念的な議論を理解するに当たって読者が具体的なイメージを持ちやすいように」との工夫を行った。本書を通読いただければお分かりになると思うが、常に具体的な事案を念頭に置いた丁寧な解説が展開されているはずである。本書の執筆者は総勢7 人に上るが、いずれも解説を行うに当たっては、読者による独習であっても、各論点に関する基本事項を手触り感を持って理解できるように、できる限り分かりやすく、客観的な記述を心がけている。

もっとも、このことは本書が専ら初級者向けであることを意味しない。本書は国際民事手続法にはじめて触れる初級者から、ひと通りの学習を終えた学部学生や、司法試験の選択科目として国際関係法(私法系)を選択しようとする法科大学院生まで、幅広い層に活用してもらえるように、企画し執筆したものである。また、大学および法科大学院における授業の教科書としてはもちろん、学生による独習にも対応できるようにも執筆している。国際民事手続法を含む国際私法を履修する学生の数は、憲法、刑法、民法等の基本科目とは異なり限られているが、グローバル化の進展した現代社会においてその重要性は決して看過されるべきものではない。学生をはじめとする読者の皆さんには、本書をきっかけにして、もっと多くの方が国際的な社会問題に眼を向けて、その法律的な解決に想いを巡らせて頂きたいと願うばかりである。

なお、索引の作成および校正の作業では、同志社大学大学院法学研究科博士後期課程の池田泉氏にご助力を頂いた。もとより内容上の誤りや誤植の責任が編者および執筆者に帰すことはいうまでもない。

末尾であるが、本書が当初の予定から遅延しつつもなんとか刊行にたどり着くことができたのは、勁草書房の竹田康夫氏の労によるところが大きい。同氏には企画段階から校正・刊行に至るまで、辛抱強く督励のうえ、万事にわたりお力添えを頂いた。心よりお礼を申し上げたい。

2022 年2 月

執筆者を代表して

嶋 拓哉

高杉 直

Ⅰ 序論

❖ 設例Ⅰ-1-1 ❖

S 国企業であるA 社と日本企業であるB 社は、A 社が製造する電子部品の売買契約を締結した。A 社は日本の港湾で電子部品をB社に引き渡すことになっていたが、履行期が到来しても、A 社はいっこうにその引渡しに応じようとしない。B 社は数度にわたり催促したが、A 社はこれを無視するばかりである。B 社はこの問題をどのような手続で解決すればよいのだろうか。

❖ 設例Ⅰ-1-2 ❖

U 国在住のW 国人C は、観光でU 国を訪れた日本在住の日本人D と知り合い、その後交際を経て、U 国でめでたく婚姻した。しかし、D は慣れないU 国での生活に疲れ、次第にC との関係もこじれ、喧嘩が絶えない状態になった。D は堪らず日本の実家に戻り、新たな生活を始めたが、そのなかで新たな恋人E ができ、再婚を考えるようになった。D は再婚のためにC との離婚をどのような手続により実現すればよいのだろうか。

1.国際民事手続法の概要

(1)意義

私人(個人、企業)がグローバルな活動を展開している現在、その活動に伴い、様々な形で法的な紛争が生じることがある。こうした私人が直面する国際的な法的紛争を解決するには、どうすればよいのだろう。もちろん、当事者で話し合いを行い、両者の間に横たわる法的紛争を円満に解決することができれば、それに越したことはない。しかしながら、もし話し合いが決裂した場合には、当事者はどのような手続に沿って法的紛争の解決を図ればよいのだろうか。

この点、私人間の法的紛争が渉外的な要素を含む場合であったとしても、純粋な内国事案と同じように、各国の裁判所における民事裁判手続を通じて解決を図るほか道はない。もっとも、渉外事案に関する訴えが自国の裁判所に提起された場合に、純粋な内国事案とは異なる手続上の考慮を要するのも、また事実である。そこで各国は、渉外訴訟やその他渉外的な紛争解決手続(例えば、国際仲裁や国際調停、国際倒産等)に特有の問題に対応するための法規範を整備しているが、こうした渉外的な要素を含む法的紛争の解決手続を定める法規範の体系を「国際民事手続法」という(このうち、渉外訴訟のみを対象とする部分を「国際民事訴訟法」という)。「国際民事手続法」などという呼称を聞くと、読者のなかには、「民事手続に関する国際条約かしら?」と想像する方もおられるだろうが、お間違いなく。これは自国の裁判所等が渉外的な法的紛争を取扱うにあたっての手続法ルールの総称であって、その大半はれっきとした国内法である。

(2)対象領域

(ア)国際裁判管轄

原告がどの国に訴訟を提起するかは原告の判断に委ねられる。例えば、設例Ⅰ-1-1 における原告(B 社)が、地の利を活かしてホーム(日本)で訴訟を提起するのか、執行のことまで考慮に入れてアウェー(S 国)で訴訟を提起するのかは、原告の訴訟戦略の問題である。もっとも、B 社が日本の裁判所に訴訟を提起したとしても、日本の裁判所がその訴訟について裁判管轄権を行使するか否かは別問題である(このことはS 国の裁判所についても同様に当てはまる)。裁判管轄権は立法管轄権、執行管轄権と並んで主権の一態様であり、それを行使するか否かは主権を有する各国が自らの関心や利害に基づいて判断すべき事項である。日本の裁判所も、当然のことながら、原告が提起するすべての渉外訴訟について無条件に自らの裁判管轄権を行使するわけではない。大雑把に言えば、「当事者間の衡平、適正かつ迅速な審理の実現を確保する」という基本的な理念に沿って、日本が裁判管轄権を行使するのが適当か否かという観点から、検討を行うことになっている(これが「国際裁判管轄」、厳密に言えば「国際裁判管轄の内在的制約」といわれる問題である☞第Ⅱ章および第Ⅲ章)。設例Ⅰ-1-1 においてB 社が日本の裁判所に訴訟を提起したものの、仮に日本の裁判所が自身の裁判管轄権を行使すべきではないという判断を行えば、B 社の訴えは却下される。他方で、自らの裁判管轄権を行使すべきと判断すれば、多くの場合には、本案審理に進み、B 社の訴えについて準拠法に基づく実体判断に至るだろう。本案審理に進めるか否かという点で、国際裁判管轄は本案前審理において最も重要な事項に位置付けられるのである。

また、国際裁判管轄に関しては、裁判権免除という、いま一つ重要な審査事項がある。仮に設例Ⅰ-1-1 において、被告であるA 社がS 国の国営企業であった場合において、B 社がA 社に対する訴訟を日本の裁判所に提起したとすれば、どうであろうか。国際公法には「外国国家等は、その一定の範囲に属する行為について他の国家等の民事裁判権に服することはない」とする法規範が存在すると考えられているが、裁判管轄権が主権の一態様である以上、その行使にあたっては、この国際公法上の法規範を遵守しなければならない。国家は国際社会における伝統的なアクターであるが、国家自身のみならず、それが運営する組織体(典型的には、設例Ⅰ-1-1 におけるS 国国営企業A 社である)をも活用して国際的な活動を展開することがあるほか、その活動内容も軍事・警察領域から商業取引等の営利領域に至るまで広範多岐にわたる。それだけにこれら国家等が渉外訴訟における当事者となり得る機会も少なからず存在するわけだが、はたして、どの主体についていかなる活動範囲に限り裁判管轄権からの免除を認めるべきか、という問題(「国際裁判管轄の外在的制約」という問題)が存在する(☞第Ⅳ章)。

(イ)その他本案前審理事項

本案前審理における最重要事項が国際裁判管轄の問題であることは間違いないが、本案前に処理すべき審理事項はそれだけに止まらない。純粋な内国事案と同様に、渉外事案においても、本案前に当事者適格、当事者能力、訴訟能力といった問題を取扱うことに変わりないが、そこには渉外事案であることに伴う特別な考慮を要することがある。例えば、設例Ⅰ-1-1 における被告A 社は外国法人であり、設例Ⅰ-1-2 における被告C は外国人であるが、仮にいずれの設例においても日本の裁判所で訴訟が提起されたとすれば、これらの者について、当事者適格等の問題をいかなる法的枠組みに基づいて判断すべきかという問題が生じる。また、わが国の民事訴訟において一般に、当事者能力は実体法上の権利能力の存在を、訴訟能力は同じく行為能力の存在を各々前提とするが、設例Ⅰ-1-2 において日本の裁判所でC の当事者能力や訴訟能力が争点とされた場合には、C の権利能力や行為能力の存否を無条件に法廷地たるわが国の実体法に基づいて判断してよいものだろうか。それとも、わが国の国際私法に基づいてC の権利能力や行為能力に関する準拠法を指定し、その基準に沿って判断すべきであろうか。こうした問題も渉外事案に特有の本案前審理事項である(☞第Ⅴ章)。

(ウ)外国判決の承認・執行

さて、本案前審理から話を別に移そう。設例Ⅰ-1-2 を例に採ると、D は常にホーム(日本)で訴えを提起する必要はない。あえてアウェー(U 国)で闘うという道もある。あるいはD は日本の裁判所に訴えを提起したいと考えても、日本の裁判所が当事者の衡平、裁判の適正・迅速を確保するという観点に立って、自らの裁判管轄権の行使を拒否するかもしれない。この場合には、D はC に対する離婚訴訟をU 国の裁判所に提起するほか道はない。

では、仮にU 国裁判所でD の請求が認められ、CD の離婚が有効に成立したとして、D は日本で新たな恋人E と婚姻することができるのだろうか。D が日本の裁判所にも同じ訴えを提起し、日本でも別途同じく離婚を認容する判決を得ない限り、日本ではCD 間の婚姻が継続し、従ってD はE と再婚できないという結論を採ることも考えられる。しかしながら、これではU 国、日本の双方の裁判所で同一の訴訟を行わねばならず、コストが嵩み訴訟経済的に問題があるほか、両国裁判所で異なる判断が示されれば、例えば、U 国ではCD 間の離婚が成立するものの、日本ではC とD は引き続き夫婦であるというように、国境を跨いでCD 間の婚姻関係についての法的評価が異なる結果となり、CD を巡る法律関係が不安定になってしまう(こうした状況を「跛行的法律関係」ということがある)。さらに言えば、日本の裁判所が裁判管轄権の行使を拒否する場合には、U 国裁判所においてCD 間の離婚が認容されたとしても、日本では未来永劫CD 間の婚姻関係が継続することになってしまう。これでは、D が日本で新たな生活をスタートさせようとしても、八方塞がりの状況に陥ってしまうだろう。

そこで、日本の国際民事手続法では、上記のような不都合を解消・緩和するために、外国判決の承認・執行に関する法制度を設けている(☞第Ⅶ章)。この制度では、一定の要件を備えた外国判決の効力(既判力)が自動的に日本国内に及ぶことを認め、加えて日本の裁判所がその外国判決の内容に基づいて日本国内での執行を行うことが可能である。設例Ⅰ-1-2 に関していえば、D がU 国の裁判所に離婚訴訟を提起したとしても、離婚を認めるU 国判決が日本の国際民事手続法上の要件を満たしているのであれば、同国判決の効力が自動的に日本国内にも及び、日本国内でもCD 間の婚姻関係が解消した状態が実現する。その結果、D は新たな恋人E と再婚し、人生の再スタートを切ることが可能になるのである。なお、類似の制度は仲裁手続や倒産手続にも存在する。

(エ)海外での送達、証拠調べ

日本の裁判所に訴えが提起されれば、その審理開始にあたり、訴えが提起されたことを被告に送達する必要がある。送達は被告に訴訟の係属を了知させるための正式な通知であり、訴訟手続において重要な位置付けにあるといえる。設例Ⅰ-1-1 における被告(A 社)はS 国、設例Ⅰ-1-2 における被告(C)はU 国に各々所在するが、日本の裁判所は外国に所在するこれら被告に対して、どのような態様で送達を実施すればよいかが問題になる。純粋な内国訴訟では送達は郵送等による交付送達が原則であるが、外国所在の被告に対しても、同じように外国の住所地に送達書類を郵送すればよいのであろうか。また、日本の裁判所が本案審理の過程で、外国での証拠調べを要する場合があるが、この場合にも同様の問題が生じ得る(☞第Ⅵ章)。

こうした問題に対する答えは「No」である。日本の国内法では、外国での送達や証拠調べの特殊性に着目して、これらの手続を外国の所管官庁または同国駐在の日本大使等に嘱託する態様で実施することを定めている。多国間条約や二国間条約でも送達や証拠調べについて別途共助の取決めを設けていることがあるが、対象となる外国との間でこれら条約の適用が予定される場合には、当然に条約が優先適用される。

また逆に、外国の裁判所で訴訟が提起され、それに伴い日本での送達や証拠調べの実施が問題とされる場合もある。例えば、設例Ⅰ-1-2 の内容を変更して、U 国の裁判所においてC がD に対して離婚訴訟を提起するケースを想定してもらいたい。U 国の裁判所としては日本に所在する被告(D)に対して送達を行い、あるいは日本での証拠調べを実施したいと考えるだろう。こうした場合に、送達や証拠調べは、U 国の国内法もしくは同国が日本との間で締結している条約に基づいて行われるが、とりわけU 国の国内法による場合には、必ずしも日本が想定していない態様で送達や証拠調べが実施される事態も起こり得る。米国などは日本に所在する被告に対して、直接郵便で送達を行うのが通常であるほか、証拠調べについても日本国内で証言録取といった手続を日本政府に断りなく実施することがあるが、日本では、米国によるこうした手続の実施態様を違和感をもって捉える向きも多い。わが国の裁判所では、外国判決の承認・執行を審査する過程において、こうした外国による日本国内での送達や証拠調べの実施態様を如何に法的に評価するかが問題になるだろう。

(オ)訴訟以外の紛争解決手段

既に説明したとおり、国際民事手続法は「訴訟」に限らず、その他の類型に属する紛争解決手段も対象とする。重要性の高いものとして、例えば仲裁手続、倒産手続等が挙げられるが、本書ではその中でも仲裁手続を採り上げる(☞第Ⅷ章)。仲裁手続には、実施のためには当事者の合意を要するとか、コストが嵩むといったデメリットがある反面、一審制により迅速な紛争解決が見込まれることや、当事者の判断に基づいて比較的自由に実施ルールをカスタマイズすることができる、といったメリットがある。そのため、特に企業間における規模の大きな法的紛争の解決にあたっては、特定の国の裁判所への訴訟提起よりも、こうした仲裁手続を活用する事案が少なくない(こうした企業間における仲裁手続を商事仲裁と呼称することがある)。典型的には、設例Ⅰ-1-1 において、A 社とB 社が電子部品の売買契約のなかに、この契約に伴う法的紛争の一切をS 国の仲裁機関に委ねる旨の条項(仲裁合意条項)を設けることがある。仲裁手続の学習にあたっては、国家の裁判管轄権との関係が重要なポイントと位置付けられる。とりわけ、当事者の仲裁合意が防訴抗弁として国家の裁判管轄権に及ぼす影響、裁判所による仲裁判断の取消し、および裁判所による仲裁判断の承認・執行等が主要な論点になるだろう。

(カ)民事的な保全処分

民事訴訟では、本案での権利実現を保全するために、仮差押えや仮処分(民事保全)が求められることがあるが、渉外性を有する民事訴訟においても、然りである。もっとも、本案の国際裁判管轄も民事保全の目的物も、ともに日本に帰属している保証はどこにもない。設例Ⅰ-1-1 を少し変えて、この点を考えてみよう。電子部品の売買契約をめぐってB 社がA 社への売買代金の支払に応じようとしないので、A 社がB 社に対して日本において訴訟を提起しその支払を求めたとする。この場合、B 社は日本企業であるから、本案について日本の国際裁判管轄が認められる(民訴法3 条の2 第3号)。A 社としてはB 社による債務履行に不安があれば、B 社の資産に対して仮差押えを行いたいと考えるだろうが、果たして、A社は日本の裁判所に対して、S 国国内に所在するB 社の資産について仮差押えを求めることができるのだろうか。国際的な法的紛争を念頭に置けば、民事保全も渉外性を帯びる可能性は十分にあるわけで、日本の裁判所はいかなる条件の下で国際的な文脈で民事保全を命じることができるのか、外国の裁判所が講じた民事保全の内国効力はどうなるのかといった問題が議論されなければならないだろう(☞第Ⅸ章)。

(3)広義の国際私法における位置付け

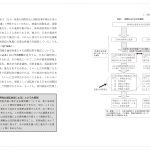

準拠法決定ルールを「狭義の国際私法」と呼称することがある(なお、狭義の国際私法と国際民事手続法を併せて「広義の国際私法」と呼称することがある)。狭義の国際私法、国際民事手続法の相違点は、その適用対象が各々、渉外訴訟特有の実体問題、手続問題であることに求められるが、他方で、日本の裁判所に渉外訴訟が提起された場合には、これらに該当する日本の法規範が連携して、渉外訴訟の処理に必要な枠組みを提供していることも、また事実である(☞図表1)。

とりわけ手続問題を適用対象とする国際民事手続法については、「手続は法廷地法による」という大原則が妥当する。日本の裁判所に渉外訴訟が提起されれば、その訴訟について、日本が裁判管轄権を有するか否か、原告、被告が当事者適格、当事者能力、訴訟能力等訴訟に必要な資格・能力を有するか否か、といった点が問題になる。また外国の裁判所で民事判決が確定すれば、その判決の効力が日本国内に及ぶのか、といった点が争点になることもある。これらはいずれも手続問題であるため、原則として法廷地である日本の国際民事手続法を適用して判断がなされる。もっとも、渉外訴訟の性質上、手続問題を検討する過程で外国法を参照する必要が生じることはあるが、それはあくまで日本の国際民事手続法の要請に基づくものである。

2.国際民事手続法の法源

(1)国内法

既に記述したとおり、国際民事手続法の大半は国内法から成るが、皆さんのお手許の六法全書を端から端まで探しても、「国際民事手続法」という題目の法律は存在しない。民事手続法を構成する個別の法律のなかに、渉外訴訟に特有の問題を取扱う明文の規定が存在するほか、判例法理(裁判実務の蓄積)、条理・学説が存在する。これらの総称が「国際民事手続法」である。

まず国内法における明文の規定(国内制定法)をみていこう。例えば、わが国の民事訴訟一般に関する国際裁判管轄については民訴法3 条の2 以下が規定するが、人事訴訟の国際裁判管轄については人訴法3 条の2 以下が、家事に関する非訟事件の国際裁判管轄については家事法3 条の2 以下が、それぞれ特別法として別途の規定を置いている。したがって、訴訟類型の別に応じて、国際裁判管轄を判断するための根拠をいずれの規定に求めるべきかも、当然に異なってくる。設例Ⅰ-1-2 は離婚訴訟であるから、人訴法2 条1 号に基づき人事訴訟に該当し、その国際裁判管轄の判断も人訴法に基づいてなされることになる。他方で、設例Ⅰ-1-1 は民事訴訟であるが、特別法の適用対象ではないので、その国際裁判管轄は民訴法に基づき判断すればよいであろう。もちろん国際裁判管轄以外の論点についても、国内法に明文の規定が存在する。例えば、外国判決の承認・執行については民訴法118 条、民執法22 条6 号、24 条、家事法79 条の2 等、海外での送達・証拠調べについては民訴法108条、184 条等が存在する。

もっとも、国際民事手続法に属する明文の規定の多くは、最近になって制定されたものである。例えば、民訴法3 条の2 以下は平成23 年改正、人訴法および家事法3 条の2 以下は平成30 年改正で各々新設された規定である。それ以前は判例法理や条理・学説によってルールが構築されていたが、これら明文の規定は、そうした従前の判例法理等を踏まえて、新設されたものである。これらの規定を運用するために、どうしてもその解釈論を展開する必要があるが、そのための指針として、従前の判例法理、条理・学説を参照せざるを得ない局面は存在するであろう。また、現時点でも明文の規定が置かれず引続き判例法理、条理・学説に判断を委ねている論点も少なくない(例えば、国際訴訟競合時における国際裁判管轄の判断)。そうした論点については、裁判実務の蓄積、学説における議論の動向等が特に重要視されるはずである。

(2)条約

日本が国際民事手続法に関係する条約を批准している場合には、それら条約も法源として機能する。ハーグ国際私法会議で採択された国際民事手続に関係する条約のうち、日本が批准しているのは、民訴条約、送達条約等である。また、国連等の場において成立した国際民事手続に関係する多国間条約のうち、日本が批准しているものとしては、ニューヨーク条約、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約等がある。いずれも発効しており、日本では裁判規範として機能し得るものである。また、これら以外にも、日本は、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(モントリオール条約)を批准しているが、これら条約中には国際民事手続に関する条項が存在しており、これら条項も法源として位置付けられる。

なお、発効こそしていないものの、日本が署名している条約もある。例えば、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約等である。日本は平成21 年に、外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(対外国民事裁判権法)を制定したが、これは同条約の規定内容を踏まえて策定されたものである。もちろん、効力が生じていない条約を直接の根拠として法的判断を下すことは出来ないが、国内制定法の解釈論を展開する過程で、その基になった条約の制定経緯や立法者目的等を参照することは許容されるであろう。

(図は割愛しました)

コラム1 「手続は法廷地法による」という大原則

従前より、「訴訟手続に関する法律問題については、常に法廷地法が適用される」という原則が提唱されてきたが、今日、こうした原則の妥当性を根本から否定する見解は見受けられず、広く受け入れられていると考えられる。この原則の根拠については諸説あるが、訴訟手続の遂行は法廷地国による裁判権の行使という側面を有し、それに関する法規範は公法的性格を帯びること、法廷地国においては訴訟の実体的な内容に拘らず、その手続を画一的に進行すべき実務的要請が強いこと等に求められる。