あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

ジェフリー・ガーテン 著

ジェフリー・ガーテン 著

浅沼信爾・小浜裕久 監訳

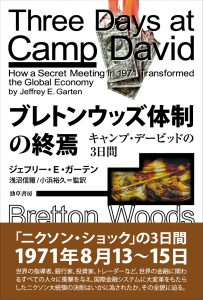

『ブレトンウッズ体制の終焉 キャンプ・デービッドの3日間』

→〈「訳者まえがき」「序章」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「訳者まえがき」「序章」本文はサンプル画像の下に続いています。

訳者まえがき

本書は、Jeffrey E. Garten, Three Days at Camp David: How a Secret Meeting in 1971 Transformed the Global Economy (HarperCollins, 2021)の全訳である。1971年夏、世界は、そして日本も2つの「ニクソン・ショック」に見舞われた。タイトルからわかるように、この本は1971年8月の「ドル・ショック」にまつわるノンフィクションである。

2021年8月には、「ニクソン・ショック50年」ということで、新聞、雑誌に多くの特集が登場した。ある記事では本書を引用していたし、『フォーリン・アフェアーズ』の去年9/10月号にバリー・アイケングリーンが短い紹介を書いていたので、この本が出版されたことを知っている読者も多いだろう。多くのレビューが出ているし、マーチン・ウルフは、本書を2021年の経済分野のBest booksの1冊に選んでいる。日本語版の巻末には、詳しい「浅沼解題」があるので、それも見てください。

どんな経緯でこの本を訳そうとしたか、細かいことはよく思い出せない。去年の6月頃だったろうか、浅沼さんがThree Days at Camp David、翻訳しようと言い出したような気がする。何しろ「歩くオーバーコミットメント」の小浜さん、遅れている翻訳が2冊あったので、はじめ「新しい翻訳は無理」と答えたと思う。それなら、なぜやることにしたか。おそらく、美味しいワインなどを飲みながら、そして美味しいイタリアンを楽しみながら、「これまで一緒に翻訳した友だちが一緒にやってくれれば」できるかなと思ったのかもしれない。監訳作業は、予定よりだいぶ遅れた。分担して翻訳をしてくれた皆さんと勁草書房の宮本詳三さんには迷惑をかけた。

分担:

小浜裕久(序章) 静岡県立大学名誉教授

織井啓介(第1章〜第7章) 敬愛大学国際学部教授

石川 薫(第8章〜第10章) 川村学園理事、国際教養大学客員教授

冨田陽子(第11章〜第13章) 元セーコロ21(翻訳・研究図書出版)

上田善久(第14章、第17章) 弁護士、元パラグアイ大使

吉村幸雄(第15章、第16章) 元国際通貨基金(IMF)日本代表理事

浅沼信爾(第18章、解題) 一橋大学国際・公共政策大学院客員教授

翻訳は難しい。格調高い日本語は、われわれの能力を超える。翻訳というのは、英語でも何語でもいいけど、まず読んで内容を理解する、そして、それをわかりやすい日本語にする、ということだと思っている。皆さんに分担して翻訳を頼むため、去年8月、本書の序章を訳してみた。この本は、読みやすいし、世界経済の現代史に関心の向きには、とても面白いと思う。でも、だからといって、翻訳するのはやさしくなかった。

二つ、「浅沼解題」であまり触れられていない「政治家と中央銀行の関係」と「スミソニアン合意」について、短くコメントしたい。「政治家と中央銀行の関係」については、本書第7章を読んでほしいが、ニクソン大統領がアーサー・バーンズ連邦準備制度理事会(FRB)議長に、FRBの独立性は自分にとってあまり重要でなく、ニクソン・チームの協力メンバーとなって、FRBの金融政策を自分の大きな経済目標に合わせてほしいと頼んだ、という記述がある。ニクソンはFRBの独立性を尊重するとしつつ、自分の考えに従うべきだとバーンズが独立性をもって結論付けるよう期待する、などと言っている。どこの国でも、こういう政治家はいるもんですな。

本書第16章で論じられている1971年12月の「スミソニアン合意」で、昭和24年(1949年)4月以来固定されていた「1ドル360円」レートから、1ドル= 308円に16・88%切り上げられた。著者も引用しているVolcker and Gyohten, Changing Fortunes の関連部分を読み直してみた。スミソニアン博物館で開かれた10か国蔵相会議の日本代表は、当時の水田三喜男大蔵大臣。時の総理大臣は佐藤栄作であった。アメリカのコナリー財務長官は20%の円切り上げも、17%も大差ないじゃないかと言ったようだが、水田蔵相は戦前日本の暗い歴史まで持ち出して17%未満にこだわったらしい。当時の日本では、円が切り上げられれば、輸出が伸び悩み、日本経済は不況になるという論調が強かったようだ。帰国途上、アンカレッジで「東京市場で株価暴落せず」の電報を受け取った水田蔵相は、初めて飲み物を口にしたと言われる。

翻訳していて、ちょっと違和感があったのは、注の付け方と巻末の文献リストだ。勁草書房の宮本詳三さんが、文献通し番号で行きましょう、というアイデアを出してくれて、一件落着。

2022年9月

小浜裕久

(注は割愛しました。Pdfでご覧ください)

序章

1971年8月13日(金)、午後2時29分、ニクソン大統領はホワイトハウスの西ウイングからヘリポートがある南庭に歩いて行って大統領専用ヘリ「マリーン・ワン」に乗り込んだ。若い海兵隊士官は、ヘリに乗るための6段の短いステップを上がる大統領にきびきびと敬礼。大きなメイン・ローターがゆっくり回り始め、ヘリ後部のテール・ローターも回りだした。しばらくして「マリーン・ワン」はゆっくり上昇し、すぐに機首を少し下げてワシントン・モニュメントや町の上を飛んで北西に向かった。いくつかの小さい町の上を飛び、ブルーリッジ山脈の森を越え、30分ほどの飛行だった。

ニクソンが乗った「マリーン・ワン」には同乗者がいて満員だった。ジョン・コナリー財務長官、アーサー・バーンズ連邦準備制度理事会(FRB)議長、ポール・マクラッケン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長、ジョージ・シュルツ行政管理予算局(OMB)局長、H・R・ハルデマン大統領首席補佐官。彼らに加えてヘリのパイロットが二人と航空機関士が一人、シークレット・サービスが二人、「核のボタン」を持った軍人も乗っていた。

「マリーン・ワン」のシートは金色のカバーが掛けられていて、床には分厚いブルーのカーペットが敷かれていた。ニクソン大統領はヘリの右側のアームチェアに座っていた。コックピットに背を向けて座っていたので、機内を見渡すことができた。受話器に長いコイル状のコードがついている電話機がキャビンの壁の膝くらいの高さの所に取り付けられていて、これが機外との唯一の連絡手段だった。機内はぎゅうぎゅうで、各自のブリーフケースは自分の膝の上に置かれ、通路を歩くのはよほど無理しないと難しかった。

別のヘリコプターが1時間前にメリーランド州のアンドリュー空軍基地から飛び立っていた。そのヘリには、ポール・ボルカー金融担当財務次官、ピーター・ピーターソン国際経済問題担当大統領補佐官、大統領経済諮問委員会(CEA)の主要メンバーであるハーバート・スタイン、ホワイトハウスのスピーチライターであるウィリアム・サファイア、内政担当大統領補佐官のジョン・アーリックマンが乗っていた。何人かの関係者は早く車でワシントンを出てキャンプ・デービッドへ向かった。車だとおよそ1時間半だ。

これらの人々は、メリーランド州カトクティン山脈にある大統領専用別荘のキャンプ・デービッドで開かれる極秘の会議に出席すべく向かった。ハルデマン大統領首席補佐官と彼の次席ローレンス・ヒグビーは前日の午後に12人の出席予定者に連絡した。彼らは、2、3日の旅行に必要なものを用意し、家族にもどこに行くかを言ってはならないと伝えた。この会議の出席者はニクソンやハルデマンなど15 人になった。財務省の法律顧問マイケル・ブラッドフィールドは土曜日朝に到着した。この会議の目的を知るのは2、3人しかいなかったが、ほとんどの参加者はこの会議が極めて重要なものだと理解していた。前の日、影響力の強いジョージ・シュルツ行政管理予算局局長はニクソンに、この会議は「第二次世界大戦終結後、最も大きな経済政策の変更である」と言っている[436, p. 271]。その日の朝、ヘリコプター搭乗の際に、ハーバート・スタインはウィリアム・サファイアに、この週末は1933年3月4日(土)(フランクリン・D・ルーズベルト大統領がアメリカのすべての銀行閉鎖を決めた日)以降の経済政策上、一番重要な週末になる可能性があると語った[62, p. 510]。実際この会議のあと、アメリカの政治的同盟は動揺し、米ドルの価値は新たなシステムの中で決まるようになり、アメリカ経済も世界経済も新たな制度の下で運営されることになった。

この本は、1971年8月13日に始まったキャンプ・デービッド会議のさまざまな側面について書いたものだ。この会議のあと何が起こったのか。そしてそれが世界経済にどのような変化をもたらしたのか。アメリカは世界における自国の役割をいかに再考したのか。第二次世界大戦後アメリカはこれまで担ってきた役割をもはや担うことができなくなり、それまで果たしてきた膨大な役割の一部を同盟国に分担してもらう可能性を探ることとなったのだ。キャンプ・デービッドでの決定は、アメリカの歴史の大きな転換点となった。それまでアメリカは、その巨大な軍事的政治的経済的パワーによって、国際政治の中で一方的な力の行使が可能だったが、これ以降、各国との相互依存を考慮し、多国間の協力による外交に転換することとなった。

この本では、ドルと金という視点で世界の中のアメリカを考えたい。アメリカの通貨をめぐるさまざまな問題は難しいが、外交、国の安全保障、国際貿易と関わっていることは確かだし、今もそうである。ドルは、われわれの重大関心事である内政にも大きく影響する。雇用、物価、退職後の社会保障、金融の安定、経済活動に参加する機会、さらに言えば、国際問題にまで影響する。これらすべてを分析することはできないかもしれないが、ドルの価値は、個々人の生活だけでなく、アメリカおよび世界経済に深刻なインパクトを与える。

1971年8月のキャンプ・デービッドに集まったニクソンと彼のチームが直面したいろいろな国際的枠組みを簡単に見ることにしよう。キャンプ・デービッド会議当時、アメリカは1944年のブレトンウッズ会議の枠組みの中にあって国際通貨基金(IMF)に加盟していた。外国の政府と中央銀行は、保有するドルを金と交換することができた。交換比率は1オンス35 ドルで、これは1934年にフランクリン・ルーズベルト大統領の時代に決められて以来変わっていなかった。他の通貨、イギリス・ポンド、西ドイツ・マルク、日本円などはドルに固定相場でリンクされていた。例えば円は1949年に1ドル360円レートが決まって、原則上下1%以内でしか変動することはできなかった。IMF設立協定では、基礎的不均衡という長期的・構造的な不均衡がある場合のみ、固定相場を変更することができるとされた。

このようなルールは、1944年ニューハンプシャー州ブレトンウッズで開かれた世界の金融に関する会議で決められたものだ。この会議は、連合国が第二次世界大戦後の国際金融の枠組みを決めるための会議で、アメリカとイギリスが主導した。この会議で決まった国際金融システムは、為替相場は1%以上は変動せず、最終的には金にリンクされているというものだ。為替が安定することによって、穀物、食糧、機械、自動車、繊維製品などの商品貿易がスムーズに進展することになる。

1930年代の世界大恐慌の混乱から脱却するための新しい金融システムの構築が喫緊の課題だった。大恐慌以前、各国は金本位制の下で通貨価値を決めていた。金本位制は、ブレトンウッズ体制と比べて柔軟性に欠けていたし、国際的な監視体制も脆弱だった。その結果、各国は政策協調することもなく、結局金本位制は崩壊してしまった。金本位制が崩壊すると、大恐慌下の経済退行と近視眼的自国中心的競争で、世界各国は関税やら数量制限によって貿易障壁をどんどん高くして、ものとお金の流れが歪められてしまった。「競争的切り下げ」によって輸出はどんどん縮小していったのである。

簡単な数値例を使って為替相場と貿易と経済成長の関係を見ることにしよう。まだユーロ以前の世界で、1西ドイツ・マルクは2フランス・フランと仮定しよう。さらにドイツ製の鉄鋼1トンは1万マルクだとしよう。フランスではそれは2万フランだ。ドイツが金や他の通貨に対してマルクを10%切り下げたとしよう。そのままだとフランスではドイツの鉄鋼は10%安くなるが、フランスがそれを座視するわけはなく、対抗してフランをマルクの倍の幅20%切り下げて、鉄鋼1トンを1万6千フランにするだろう。そうすると、他の国、ベルギーやイタリアも自国の国際競争力を維持するために自国通貨をフランス以上に切り下げるだろう。ドイツやフランスの安い商品がアメリカ市場にどんどん入ってきて、アメリカはそれじゃ大変と関税を引き上げたり輸入障壁を設けたりする。アメリカの輸入が縮小するということは、ドイツやフランスといったアメリカへ輸出していた国々の輸出額が小さくなるということだ。同じことが鉄鋼以外の貿易についても起こる。

金本位制下で、上の数値例で書いたように、すべての国で貿易額も貿易量も縮小し、その結果世界経済は縮小のスパイラルに陥ったのである。各国が保護主義政策をとったことによって大恐慌がますます深刻となって、第二次世界大戦の遠因となったのである。

このような歴史を踏まえ、ブレトンウッズ体制は、新しい形の金本位制を軸に構想された。米ドルが中心に据えられ、金1オンスは35ドルとされた。ドル以外の通貨は、固定相場でドルにペッグされた。ドルは為替相場の基準なので切り下げることはできなかった。各国の政府と中央銀行は、アメリカ財務省でドルと金を交換することができた。このドル為替本位制の下、各国通貨はドルにペッグされることで国際貿易の安定性と予測可能性がもたらされたのである。

これだけではない。ブレトンウッズ会議に出席したリーダーたちは、1930年代のような保護主義の台頭を防ぐべく、さまざまなルールや義務を考えた。一番重要なのは、巨額の貿易赤字を抱えた国の経済回復のため柔軟な政策対応を可能にしたことだ。ブレトンウッズ体制以前、巨額の貿易赤字に悩まされた国は、輸入障壁を高めるか為替切り下げしか政策手段がなかった。貿易相手国も対抗手段をとるから、結局、経済は低迷し失業が増えることになる。ブレトンウッズ体制では、巨額の貿易赤字に対処するため多くの政策手段が選択可能となった。

まず、為替相場が上下1%調整することが可能になった。1930年代の金本位制では為替相場は固定されていたが、ブレトンウッズ体制になって、為替相場は上下1%の枠内で変動できるようになった。第二は、国際通貨基金(IMF)が設立され、IMFは新たな金融システムを監視し、融資をすることにより貿易障壁を高めたり為替を切り下げたりすることなしに経済政策を変更できるようになった。第三に、貿易赤字が長期的構造的な場合、IMFの規定と監視の下、各国は自国通貨の為替相場を切り下げたり切り上げたりすることができた。これはIMFの総務会、理事会の承認過程で加盟各国の了解の下実施される。為替切り下げ競争などの報復措置は禁止されている。ブレトンウッズ体制は、1930年代にはなかったIMFのような国際機関と国際法の精神に基づいて運営されていたといえる。

確かに、新しいドル為替本位制による国際金融システムには、大きな矛盾がひそんでいた。1940年代から1950年代初めには、世界経済は第二次世界大戦から回復し、西ヨーロッパ諸国や日本経済では経済成長がスタートし、その結果、国際貿易も拡大すると考えられていた。しかし経済回復には資本が必要で、資本を供給できるのはアメリカのドルが中心だった。ドルの供給が増えれば、需給の法則からドルの価値は減価する。したがって時間がたつとドル中心のブレトンウッズ金融システムは根本的な構造調整が求められるようになった。第二次世界大戦後の世界金融システムは、必然的に終焉する運命を内包していたといえる。

専門家は新しい金融システムを作らなくてはいけないことをわかっていたが、1960年代まで金融システム改革をスタートさせることはできなかった。ケネディ大統領もジョンソン大統領も再三ドルと金のリンク支持を演説で表明し、強くて安定したドルは、アメリカが自由世界の盟主であることの証左であると考えていた。1963年7月18日、ケネディ大統領は議会で演説し、「アメリカは35ドルでいくらでも1オンスの金と交換する。ドルは金と同じであり、これは自由世界の貿易と決済の基盤である」と述べている[60, p. 319]。1965年2月10日、ジョンソン大統領も議会で、「ドルは金と同じであり、35ドルでいくらでも1オンスの金と交換する」と述べている[60, p. 348]。この政策は、ケネディ、ジョンソンという民主党の大統領だけのものではなかった。財務長官もFRBの議長(両政権ともウィリアム・マチェスニー・マーチン)も、アメリカがドルと金のリンクを維持することになんの疑念も抱かなかった。

ジョンソンの次のニクソン大統領は、就任から2年半は前任者たちよりも慎重だったが、強いドル政策を支持し、ドルと金のリンクを維持することをはっきり表明していた。二人の財務長官、デービッド・ケネディとジョン・コナリーも、アーサー・バーンズFRB議長も、外国政府の求めがあれば、35ドルで1オンスの金と交換するという政策を支持していた。

このように、1971年夏までアメリカ以外の政府関係者やトレーダー、投資家は、1オンスの金が35ドルだというドルと金のリンクはアメリカ政府によって無条件に支えられていると考えていた。したがって外国政府は外貨のドルを蓄積することは金という実物を持つことと同じことだと考えていた。

第二次世界大戦が終わって25年経ち、戦争の痛手を受けた西ヨーロッパと日本が大きく復興し、その他の非社会主義国も20年にわたり前例がないほどの経済成長を遂げた。ドルと金のリンクによってもたらされた安定した為替相場が戦後経済成長をもたらした。ドルと金のリンクを変えるということは、戦後の国際経済の復興を支えた優れた金融システムの終焉を意味した。ドルと金のリンクによる金融システムは、冷戦下、アメリカの政治的軍事的同盟にとって重要な基盤であった。貿易と投資を拡大することは、アメリカの同盟国の経済を強化し、自律的成長を可能にし、これが自由世界の結束を強化した。それは経済的なリンクの強化だけでなく、市場競争と民主的政治システムの組み合わせが優れているという思想を強化したのである。

しかしながらキャンプ・デービッド会議よりかなり前、アメリカもその他の国も、外国政府が保有するドルの総額を考えると、アメリカ政府が十分な量の金を持っていないことが明らかになった。アメリカは、マーシャル・プランで多くのドルを使った。外国政府への援助や、外国の基地における米軍の経費や、アメリカの多国籍企業の外国投資の増大で、多くのドルが世界中に流出した。しかしながら、ドルの流出ペースほどは金の産出は増加しなかった。金の供給が増えても、ヨーロッパや日本がアメリカ以上に金の保有を増やしていった。その結果、アメリカの保有する金と外国の政府や中央銀行が保有するドルのギャップが生じ、アメリカ政府に金との交換を請求できる外国政府のドル保有額が大きくなりすぎてしまったのである。

アメリカ国外にあるドルによる金の交換はどんどん増えていった。1955年、外国の政府・中央銀行に対する負債135億ドルに対して、アメリカは1オンス35ドル換算で217億ドル分の金を持っていた。つまりアメリカは外国政府の持つドルの1・6倍以上の金を持っていたのだ。しかし、1971年夏になると、外国の政府・中央銀行が400億ドル持っていたのに対し、アメリカは102億ドル分しか金を持っていなかった。外国政府に金交換を求められたとしても4分の1しか金を持っていなかったのである。

アメリカ以外の人々は、何年も保有するドルを金に交換できるかどうか懸念を持っていたが、アメリカが十分な金を持っていない以上、ただちに保有するドルを金に交換しようとしてアメリカに拒否されることを望んではいなかった。ドルと金のリンクの原則は、大きすぎかつ複雑な問題で、世界経済に大混乱をもたらすことなしに解決する方法は誰にもわからなかった。外国政府が保有するドルを金と交換することを望んだとき、アメリカが金との交換を拒否したら、これまた世界経済に大きな混乱をもたらすことは、誰の目にも明らかだった。ブレトンウッズ体制下でドルと金の交換が保証されているからこそ、世界中のトレーダー、投資家、ビジネスマンが世界市場の安定と将来を見通すことができて、経済的繁栄がもたらされてきたのである。

1971年8月15日(日)の午後9時、キャンプ・デービッドでの2日間の詰めた議論を踏まえ、ニクソンはついに第二次世界大戦後長く続いた1オンス35ドルという金とドルのリンクを放棄したのである。外国の政府にそれを伝えたのは、ほんの2、3時間前であった。アメリカは財務省の「金交換窓口」を閉じたのである。イングランド銀行、西ドイツのブンデスバンク、日本銀行が戦後四半世紀に蓄積したドルは、突然金の裏打ちがなくなり、価値の基準が曖昧になってしまった。

金とドルの固定相場による交換は、アメリカの崇高な責務だと思われたが、ニクソンはその放棄を表明し、国際金融と国際貿易の基盤となるレジームが崩壊したのである。ソ連に対抗し戦後の世界秩序形成をともに担ってきた西ヨーロッパと日本というアメリカの主要な同盟国は大きなショックを受けた。その影響は極めて大きく、政治的に多くの異論がわき起こって、その後2、3年、さまざまな交渉が必要だった。

1971年8月15日(日)、ニクソンは金融政策の変更だけを表明したのではなかった。戦後アメリカが一身に担ってきた世界秩序の守護神としての役割が終わった。アメリカは、相手国の市場開放を求めることなく自国市場を開放し、西ヨーロッパや日本の防衛予算の大半を負担し、四半世紀にわたってドルと金の交換を保証する金融システムを維持して、西ヨーロッパや日本の復興を支援してきたが、その時代は終わったのである。ニクソン政権は、同盟国に世界経済秩序維持の負担を分担して欲しいと頼んだわけではない。新たなシステムを受け入れよと断言したのである。それまでの一方的にアメリカが負担するシステムではなく、多国間主義に基づく国際システムの第一歩をアメリカは踏みだしたのである。アメリカは多国間主義が望ましいと考えたわけではない。世界のパワーバランスが変化した現実を直視した政策転換だったのである。

1971年8月のキャンプ・デービッド会議は、アメリカの歴史の中で重要な転換点となった。ドルは貿易を促進し、将来の不安なしに投資することができるだけでなく、アメリカのパワーと影響力の源泉であった。それまで四半世紀、世界最強の国家アメリカが世界の金融システムを根本的に変更し、他の国はその激変に対応せざるをえなかった。かくしてアメリカの最も有能で知識もあり経験豊富な政治家・官僚たちが、その後何十年もアメリカとその他の世界に大きな影響を与える決定を下したのである。反対がなかったわけではない。個人間でも官僚の間でも意見の衝突があった。だが最終的にはチームワークでこのようなドラスティックな決定がなされたのである。

私が1971年8月のキャンプ・デービッドで起こったことを書こうと思ったのは以下のような理由からだ。第一に、50年前の3日間で議論されたことが現在のアメリカが直面している多くの問題と共通しているので、50年前の歴史を検討することは現在の諸問題解決になんらかの教訓が得られると考えたからである。50年前も現在も、世界の中でアメリカの立ち位置が問われている。1960年代末から1970年代初めには、政治家も庶民もアメリカが世界の盟主であることによって得られる利益より負担の方が大きいと感じていた。アメリカ政府は政治的同盟を維持するための経済的負担が重く、それに不満であった。ニクソンの時代も今も、アメリカ政府はNATO加盟の同盟国にこれまで以上の財政負担を求めている。当時も今も、貿易赤字、輸入による雇用減少、多国籍企業による海外生産による雇用減少といったグローバリゼーションの拡大に対してどう対応するかよくわからなかったし、今でも議論は分かれている。1970年代初めFRBが新たな経済環境にどう対処するかということに世間の注目が集まっていた。しかし、何も変わらなかった。当時ならベトナム戦争、今はアフガン戦争という長い戦争を勝利することができず、海外における軍事介入に対する国民の支持は失われていった。今もそうだが50年前も議会や国民はインフラストラクチャー、教育、人権、社会的安全網といった国内問題にもっと注力すべきだと考えていた。ニクソンの時代もアメリカの同盟国は、アメリカが内向きになり、ナショナリスティックになって保護主義に陥ることを危惧していた。最近ではこの危惧が現実のものになりつつある。1960年代末から1970年代初め、アメリカの状況は今よりずっと悪く、党利党略の政治に悩まされていた。1971年、多くの専門家は、今もそうだが、ドルは「過大評価」されていて、輸入品は安く輸出品は高くなってしまうと言っていた。1971年ニクソンは、他の国、特にドイツと日本は、世界の政治的経済的秩序維持にこれまで以上に関与すべきだと考えていた。50年前と現在の違うところは、世界の秩序維持のためにアメリカはより多くの国の支援が必要だということだ。もちろんドイツと日本の支援は必要なのだが、今では他に中国をはじめ、インド、ブラジル、韓国といった経済力をつけてきた国々の支援も必要になった。ニクソンの時代、新しい通貨制度といった国際金融システム改革が喫緊の課題だった。今は新型コロナウイルスのパンデミックがあり、世界各地で破壊活動が起こり、政府債務は戦時の水準にふくれあがり、1971年にブレトンウッズ体制の改革が求められたのと同様、新しいグローバルな金融の枠組みが求められているのだ。

もちろん、1970年代初めと現在とでは大きな違いもある。ニクソン政権が「アメリカ・ファースト政策」を始めて、それをトランプ大統領が先鋭化させたという議論がある。しかし以下で見るように、1971年にアメリカがドルと金のリンクを断ち切った一方的かつ強烈な政策のあと、世界経済に対するアメリカの関与が増え、国際機関に対する拠出などが大きくなり、アメリカと同盟国間の政策協調が進展した。確かに金・ドル交換停止でアメリカは西ヨーロッパ諸国と日本にショックを与えたが、ニクソンはさまざまな問題にアメリカの同盟国とともに考えながら対処しようと考えていた。例を挙げれば、核兵器削減条約、世界の貧困問題、食糧安全保障、高騰する石油価格、などなど。1971年時点でアメリカは、世界貿易の伸展が保護主義より優れていることをよく理解していたし、より良い通貨制度を追求し続けた。時間が経つにつれ経済と政治の関係は強くなっていき、間違った方向に行かなければ民主体制の国が強くなることはわかっていた。この信念は、ニクソンも彼の周りにいる専門家も理解していた。それにより、アメリカ、西ヨーロッパ、日本との協力関係が40年以上続いたのである。1971年8月にアメリカは国際関係に大きなショックを与えたものの、拠って立つ政治哲学は、世界が直面するさまざまな大問題を一緒に解決する国々の利益を高めることにあったのだ。本書はこういう視点に立って書かれている。

2021年に成立したバイデン政権と50年前を比べてみよう。1971年8月、ニクソンはキャンプ・デービッドで同盟国に対して厳しい、ある意味で敵対するかのような政策転換を行ったが、同盟に亀裂が入ることなく、その後何十年もの国際協力の枠組みを維持することができた。バイデン政権が「トランプ・ショック」を克服できるかどうかは大問題だ。トランプはさまざまな一方的で乱暴な政策をとった。気候問題に関するパリ協定からの離脱、世界保健機関(WHO)といった国際機関からの離脱、関税や経済制裁の乱発など、アメリカの同盟国に大きな混乱をもたらした。将来起こるであろうさまざまな問題に対処するために、世界秩序の新しい枠組みを再構築しなくてはならない。

この本を書こうと思い至ったもう一つの理由は、1971年8月のキャンプ・デービッドにおける大きな政策転換は、今日でもわかる大きな分岐点だったにもかかわらず、歴史家があまり分析してこなかったことにもよる。もちろん、キャンプ・デービッド会議に関する雑誌や論文にも、会議参加者による回顧録にも、国際金融の歴史に関する本の参考文献にも、多くの記述がある。しかし、一般の読者向けにキャンプ・デービッド会議の意味について書かれた本はほとんどないし、会議の決定に大きな影響を与えたメンバーに焦点を当てた本は少ないと思う。

本書の記述は、私の個人的経験に拠っているところもある。ニクソン、フォード、カーター、クリントンの各政権で経済外交を担当し、ウォール街でも仕事をし、イェール大学の経営大学院では院長として教授として教鞭をとった。そのような経験から、この本に登場するポール・ボルカー、ヘンリー・キッシンジャー、ピーター・ピーターソンといった政策決定に大きな役割を果たした人々と個人的にコンタクトすることができた。キャンプ・デービッド会議に参加した多くの官僚とは一緒に働いたこともあったし、知り合いも多くいた。多くの関係者にインタビューできたので、この本の内容を充実させることができた(インタビューした人のリストは、巻末文献xlvi-xlviii 頁参照)。

この本を読んで理解するのに経済学、金融、貿易の詳しい知識は要らない。ドルについて専門的に論じているのではなく、歴史、人間、政治といった視点からこの本は書かれている。経済学や金融理論の知識があまりない読者に1971年8月のキャンプ・デービッドで何が起きたのかを説明するため、専門的な研究論文のような詳しい分析を避けて、単純化して論じているところもある。

この本では、まず初めにリチャード・ニクソンが大統領に就任してからの2年間に国際金融システムについてどのような論争が行われたかを論じ、ついで1971年8月のキャンプ・デービッドおよびその後のニクソン政権の主要なメンバーについて書くことにする(主な人々のリストは巻末368- 371頁参照)。彼らの経験、思想、人間性、人生観がキャンプ・デービッドの会議に集約されたといえる。キャンプ・デービッドの会議に至るさまざまな議論から始めて、本番の3日間について克明に書きたい。普通は最後にどのようにして結論が出されたかを書くものだが、この本の物語では、キャンプ・デービッドの会議で決められたことが、どのように実現したかを書いた。キャンプ・デービッドの会議の直後から何年もあとに何が起きたかを論じ、長期的な影響を評価し、50年経って自分がどう考えるか、将来にいかなる教訓が得られるかを示したい。

Secrets of the Temple というFRBに関する優れた歴史をジャーナリストのウィリアム・グレイダーが書いているが、彼は「アメリカ一国が世界経済を支えていた時代の終わりを歴史家が特定するなら、それは1971年8月15日だ」と書いている[32, p. 334]。そのとおりだ。以下そのことを書いていこう。

(以下、本文つづく。注番号は割愛しました)