あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

遠藤 薫 著

遠藤 薫 著

『〈猫〉の社会学 猫から見る日本の近世〜現代』

→〈「序」「第一章〈猫〉の誕生」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「序」「第一章〈猫〉の誕生」本文はサンプル画像の下に続いています。

序

1 〈猫〉は精霊である

〈猫〉は精霊である、と思う。

もののけであるといってもいいかもしれない。

あるいは天使であり、悪魔であるといってもいい。

〈猫〉という存在にたいしてわれわれがそう感じるのは、おそらく〈猫〉が「人間中心の世界」の外部にいるからに違いない。

かつて、ペットといえばイヌだった。『フランダースの犬』のパトラッシュといい、『南極物語』のタロ・ジロといい、忠犬ハチ公といい、強く、たくましく、どこまでも献身的なイヌたちこそが、人間の相棒としてふさわしいと思われていたのではないだろうか。ネコ好きが少なかったわけではないけれど、ネコを飼うのはちょっとお洒落な趣味みたいな感じがあった。ところが最近は、空前の猫ブームである。誰も彼もがネコを見るとふにゃふにゃ笑いになる。ネコグッズ、ネコの写真集に、ネコ物語。ネコ関連の展覧会も全国で目白押しである。なぜいま、ヒトはそんなにネコに夢中なのだろう?

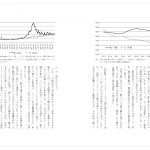

一般社団法人ペットフード協会の推計によれば、二〇一四年、猫の飼育数は、調査開始以来はじめて犬の飼育数を上回った(図1)。

自宅で飼うだけでなく、猫カフェ1 で猫と戯れる楽しみ方もある。また、地域猫との共生の試みや、「猫島」など猫による観光地化(第九章参照)の例も多い。

Google トレンドでネット上での関心度を見てみても(図2)、二〇一三年ごろから犬を圧倒する伸びである。これには、「白猫プロジェクト」など猫を主要キャラとするゲーム人気などが影響していると推測されるが、それ自体「猫ブーム」の一部なのだろう。

では、この頃社会で何が起きただろう。背景となる大きな変化といえば、少子高齢化と人口縮小社会への転換である。一五〜六四歳人口(生産年齢人口)は一九九五年をピークに減少を始め、二〇二〇年時点で一三・九%も減少した。総人口も二〇〇八年をピークとして下り坂に入った(図3)。一方、ひとり暮らしが増加し、二〇二〇年の国勢調査によると、単独世帯が全体の三八・一%を占めている。「単身社会」が到来している。

こうなると、猟犬や番犬の勇猛さと飼い主への忠誠を誇る大型犬は、暮らしの風景にちょっとそぐわなくなってしまう。毎日散歩に連れて行かなくてはならないのも結構負担だ。だったら、小さい身体で、飼い主のことには頓着せず、勝手気ままに人生を楽しんでいるように見えるネコの方が、生活のコンパニオンとして愛おしい。だから最近は、イヌでも体重一〇キロ以下のかわいい小型犬が人気のようだ。イヌのネコ化といえようか。でもやっぱり、イヌはネコじゃない。

面白いのは、一般社団法人ペットフード協会の調査である。「生活に喜びを与えてくれる存在」の一位が、犬飼育者では「家族」であるのに対して、猫飼育者では「ペット」だというのだ。犬飼育者にとっては「家族あってこそのイヌ」であり、猫飼育者にとっては「まずネコありき」という感覚なのだろうか。まさに「独身者が猫を飼い始めたら結婚願望が冷めた証」なのかもしれない。

翻って動物と人間の関係史をひもといてみると、家畜化した最古の動物はイヌではないかといわれている。人間はイヌを狩猟や攻撃のために役立つ配下と認め、イヌは人間を生存に有利な条件を与えてくれるボスとして認め、自らを家畜化した。ところがネコは、自分の食糧を容易に調達するために人間の集落近くで生活するようになったが、自己家畜化することはなかった。つまり、多くのネコ評論家が指摘しているように、ネコは自分が人間のペットだなどとは思っておらず、気の向くままにヒトを家畜として利用しているのかもしれない。この、猫と人間の間の対等性が、冒頭に述ぺたような、猫を「人間世界の外部」に位置づけることになる。猫は、人間社会の価値観から逸脱した存在であり、人間たちのコントロールから独立した存在なのだ。つまり、〈猫〉は精霊なのである。飼育犬は血統書付きのブランド種が多いのに対して、飼育猫のほとんどが雑種であるのもその表れといえようといえよう。

「とは言っても、たかが猫。社会学的に論じるなんて、笑っちゃう」とおっしゃる読者もいるかもしれない。

しかし、他愛もない大衆的流行のように見える現象も、しばしば、大きな社会変動の表徴であり、また動因でもある。ましてや、精霊としての〈猫〉は、人間社会の外部から人間の営みを相対化する、人間にとっての媒介となる。

人間の自然環境(人間社会外の世界)に対する干渉を基準として「人新世」という新たな地質年代が提唱されている現在だからこそ、いま〈猫〉に人びとは何かを求めているのではないだろうか。

本書はこのような視座に立って、人間たち(特に日本社会)がいかに〈猫〉というイメージを構成してきたかについて考えていきたい。まさに「猫の手」を借りて、私たちは私たち自身を見つめ直す時なのである。それはわれわれが、これからの世界を考える重要な手がかりとなるだろう。

2 本書の構成

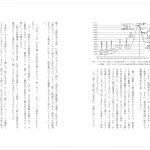

本書の構成を見取り図として表したのが図4である。

まず第一章では、太古から江戸開府に至るまでの、〈猫〉イメージの形成と変遷について考える。近年の研究によって、日本にも縄文期には野生のヤマネコがいたことがわかった。弥生期遺跡からは、イエネコの遺物が発見されている。平安期になると、輸入された唐猫が貴族たちから溺愛された。しかし、猫が今日のように庶民の生活の一部となったのは江戸時代のあるお触れがきっかけだった。

第二章では、〈猫〉が貴顕の邸宅の奥深くから、江戸市井の人びとの日常的な生活の中に入ってきたとき、とくに『源氏物語』女三の宮の恋の物語にインスパイアされたファッション・アイコンとしての〈猫〉イメージが、歌舞伎や遊郭、浮世絵、草子などによってメディア化されていく過程を見ることとする。風説として拡散される江戸の〈猫〉物語は、古くからある「動物の恩返し」のパターンをなぞりつつ、今日までその痕跡を残している。

そうした都市の経済は農村での作物生産に依存していた。なかでも重要な商品作物が養蚕および製糸であった。しかし、蚕の天敵は鼠である。鼠の駆除のために、農村で猫が飼われるようになり、さらには信仰の対象ともなった。いっぽう、養蚕技術の発展により、地方で富裕な農民層が形成された。彼らは進んだ技術や文化の全国的な伝播の媒介となると同時に、〈子ども〉というライフステージを生み出した。〈猫〉は〈子ども〉のともだちとしての役割も担うようになった(第三章)。

江戸後期、江戸の町ではさまざまな福神の流行が見られる。その―つが、〈招き猫〉であった。〈招き猫〉は花街から生まれたと考えられているが、寺社の起源伝承を〈招き猫〉の由来とする説話も数多く存在する。興味深いことに多様な〈招き猫〉説話を比較すると、それらに共通するパクーンが透けて見える(第四章)。

第五章では、〈化け猫〉に焦点をあてる。〈猫〉が、「化けもの」の性格を隠し持っていることは、江戸以前から語られてきた(第一章)。江戸時代にも、第二章でもみたように「化け物草子」が盛んに生まれた。とくに、幕末期になると、お家騒動と絡めてあたかも実話のように語られる「化猫騒動」の物語が、歌舞伎や講談を媒介にして、大流行した。なぜ、〈猫〉は〈招き猫〉と〈化け猫〉の両面でもてはやされたのだろうか。

江戸の町で〈招き猫〉と〈化け猫〉が大流行したとはいえ、〈猫〉が庶民の伴侶となったのはそんなに古いことではない。江戸の〈猫〉伝説の背後には、もっと古い起源が潜んでいるのではないだろうか? 第六章では、そんな仮説のもとに、〈猫〉伝説の深層を探る。

〈猫〉伝説は、それぞれのストーリーが特定の地名と強く結びついている。第七章では、江戸の〈猫〉伝説に紐づけられる土地│浅草寺・豪徳寺・自性院など│を探訪する。そこから、思いもかけない歴史の古層がうかびあがってくる。第八章では、〈猫〉伝説と〈猫〉聖遺物の多く残る阿武隈川流域をフィールドワークする。阿武隈川流域は、第三章で取りあげた養蚕業が盛んな地域であり、また、交通の要衝でもあったことから、江戸期から近代初期にかけて栄華を誇った。養蚕業の衰退と度重なる自然災害によっていまはひっそりと静まりかえった地の過去を探りつつ、日本近代の礎としての彼の地と〈猫〉の関係を探る。

しかし、養蚕地域の〈猫〉伝説と〈猫〉聖遺物は、「養蚕」という特定の産業とだけ結びついているのだろうか? 第九章では、都市部や、あるいはそれ以外の〈場〉の〈猫〉伝説と〈猫〉聖遺物と〈猫聖地〉の共通項を探りつつ、なぜ〈猫〉たちがこれほどまでに私たちの心を惹きつけるのかについての私論を試みる。

そして第十章では、再び時代を下り、近代以降のグローバリゼーションのなかで、日本と世界の交流が、〈猫〉の意匠にどのような影響を及ぼしたかを考える。

最後に、結びでは、現代における〈猫〉ブームを、本書で考えてきた流れの中に捉え直し、「ポスト・ヒューマン」とも呼ばれる、AIなど科学技術の発展したこれからの社会との関係を考える。

それぞれの章は互いに関連しており、全体として一つの〈猫〉交響曲を構成している。とはいえ、各章はそれぞれ独立して読むことができる。どうぞ興味をひかれる章から自由に読んでいただければ幸いである。

(注と図版は割愛しました。pdfでご覧ください)

第一章〈猫〉の誕生

1 はじめに

世界中のネコの祖先はほぼ一種に限られるという。図1のオオヤマネコである。

このオオヤマネコは、約九五〇〇年前にキプロスのあたりで、人間と共生するイエネコへと変貌した。イスラエルの約一万年前の穀物庫の遺跡で、ハツカネズミの骨が見つかっており、彼らは、野生の環境よりも人間たちの生活空間の方が餌にありつきやすいと考えたらしい。人間が定住を始めたのは、一万年前頃の新石器時代で、それは動物たちにとっては、新たな食糧調達が可能になったことを意味した。肉食動物であるネコにとって、穀物庫は大きな意味をもたなかったが、穀物庫に集まる小動物たちは魅力的な食糧だったろう。こうして、猫たちは、人間たちの居住地近くで生きるようになる(今に至るまで、ネコと人間の関係が間接的なのはこのせいといえる)。

イエネコがエジプトに移住したのは、およそ三六〇〇年前といわれる。エジプトで、ネコは神になった(図2参照)。もっとも、エジプトの神は本来はライオンだったといわれる。しかし、猫科つながりで、いつのまにか、ネコが、自分よりずっと大きく、強いライオンに代わって神の座についてしまった。人間たちは、ライオンの強さよりも、ネコの愛らしさを選んだのかもしれない。

イエネコはその後、エジプトや中東から、東西へ旅を始めた。インド、中国、日本へは、およそ二〇〇〇年前にやって来たと考えられている。

2 カワイイ猫前史

2・1 〈魔〉としてのオオヤマネコ─旧石器・縄文時代

日本では、猫は中国大陸から渡来したと考えられており、またその渡来時期は、長い間、奈良・平安以降のことと論ずる人が多かった。もっとも、この通説に異議を唱える研究者もいた。民俗学者の谷川健一は、「「猫」と呼ばれている山梨県黒駒村出土の土偶」(口絵1)について、次のように述べている。

この土偶は、猫の顔と人間の身体をもつ土偶であるようでもある。猫の顔と人の顔とが二重映しになっているようにもみえる。眼はつりあがり、兎唇のように唇は切れている。貴婦人のように肩を露わにし、しなやかな腕をまげて三本指の手を胸においている。猫が人間の主人公であることを主張するかのようなこの土偶には、つよい動物磁気がみなぎっている。猫族の特性を抽出したように無気味な沈黙が、この土偶を支配している。

妖しい牽引力、それを魔と呼ぶならば、縄文中期の人たちは、この土偶にそれを感じたらしいことが、おぼろげに感知されるが、なぜ人間とも猫ともまぎらわしい土偶をつくる必要があったのか。猫族に人間以上のすぐれた能力をみとめ、その魔力を神として崇拝するまでにいたったのか。もちろんその答えはない。

しかし、この土偶のもつ神秘的な魔力を否定することはむずかしい。この「猫」にしろマムシにしろ、山岳地帯に多い夜行性の兇悪な動物たちに、当時の人たちが畏怖の念をいだき、それを造形した心理をよみとることは、けっしてむずかしくない。(谷川 1984:42-43)

この土偶は上野の東京国立博物館でしばしば展示されるので、実物を見ることは難しくない。私も、この土偶を見て、「猫だ!」と感じ、そこから発せられる強いパワーを感じた。谷川はそれを「動物磁気」と表現した。実に魅力的な土偶である。

この縄文土偶が猫を模したものであるならば、縄文期にすでに日本にも猫がいたことになる。実際、この点に関して、群馬県立自然史博物館の長谷川ら(2011)は、「日本各地の縄文時代草創期より晩期までの遺跡よりオオヤマネコの遺物が断片的であるがかなり発掘されている。……縄文時代の遺物の中には顎骨や犬歯に穿孔したものがある。オオヤマネコは明らかに縄文人の狩猟対象動物であった。また、考古学的遺物でない標本についても検討し、日本にオオヤマネコが渡来した時期について考察した。Lynx〔オオヤマネコ〕はユーラシア大陸におけるマンモス動物群の一要素として最終氷河期の頃ヘラジカやトナカイなどと共におそらく北海道経由で日本列島に渡来したと考えられる」と述べている。

だとすれば、現代の日本ではイリオモテヤマネコ(図3)とツシマヤマネコだけがわずかに残っているにすぎないが、かつての日本でも、オオヤマネコと人間が死闘を繰り返していた時代があった。縄文人たちは、仕留めたヤマネコを食糧とするだけでなく、その骨を美しい装飾品に加工し、またヤマネコのパワーに聖なるものを感じ、口絵1のような土偶を造形したのかもしれない。

長谷川ら(2011)によれば、こうしたオオヤマネコの遺物は各地の縄文遺跡から発見されている。その時空分布を示したのが、図4である。化石骨の時代としては、むしろ東日本で早い時期のものが発見されており、西日本で遅い時期であることが興味深い(第七章、第九章参照)。東京でも北区の西ヶ原貝塚からオオヤマネコの骨化石が見つかっているようである。

ちなみに二〇〇六年、福島県郡山市の縄文中期から晩期の遺跡から、まるでハローキティの頭部のような土器が発掘されて話題となった。動物の頭部のみを土偶にする例はないというので、おそらくネコをかたどったものではないと考えられているが、あまりの可愛さに、「ネコ型土製品」と名付けられたという。

2・2 弥生時代のネコ

イエネコが日本に伝えられたのは、従来、八世紀頃と考えられていた。しかし、二〇〇八年、九州大学による発掘調査により、長崎県壱岐市勝本町のカラカミ遺跡で、イエネコと思われる猫の骨が一三点発見された。カラカミ遺跡は弥生時代後期半ば(紀元一〜三世紀)と考えられたが、このときの発掘場所は時代特定ができず、またヤマネコの骨である可能性も残った。二〇一一年になって、壱岐市が発掘調査を行い、奈良文化財研究所の分析により弥生後期の遺構から、イエネコの僥とう骨こつ(=前腕の骨)が特定された。これにより、弥生時代から日本でイエネコが飼われていたことが確証された。

この後の時代のネコの痕跡としては、姫路市見野の古墳時代後期(六世紀末〜七世紀初頭)の遺跡から猫の足跡が付いている須恵器が出土されたり、神奈川県鎌倉市の千葉地東遺跡などから、一三世紀(鎌倉時代)のイエネコの遺物が発見されたなどの例がある。

3 平安期における猫

3・1 平安芸術に描かれた唐猫─高価な私財としての猫

日本の文学や芸術に、猫は奈良、平安の頃から登場する。

当時の飼い猫は中国から輸入されたとされる。経典や宝物、穀物への鼠の害を防ぐためだけでなく、富貴の象徴であったり、禅語の表象であったり、何よりも愛玩の対象であったりした。

古い時代の猫の表象は必ずしも多くはないが、例えばおよそ九〇〇年前に藤原摂関家により春日大社に奉納されたとされる金地螺鈿抜形太刀には、竹林で雀を狙い、捕らえ、取り逃がす猫の活き活きした姿態が表現されている。「竹、雀、猫」という画題は中国から伝えられた画題と考えられるが、それを超えた猫への愛に満ちた眼差しが感じられる作品である。

猫を描いた最も古い絵は、『信貴山縁起絵巻』(図5)の中に現れる尼公の飼い猫であるという。その他、「石山寺縁起絵巻」(図6)や『鳥獣人物戯画』(図7)などにも猫が描かれている。

ここで注意したいのは、『鳥獣戯画』以外の絵巻に登場する猫たちは、すべて貴顕の飼い猫であり、愛らしい首輪や繫ぎ紐をつけている点である。それらの猫はしばしば、「唐猫」とも呼ばれ、中国から輸入されたそもそもが「愛玩用商品」であったことがうかがわれる。また、現代では、猫に繫ぎ紐をつける習慣はないにもかかわらず、当時は繫ぎ紐がつけられているところには、現代における猫とは異なる社会的位置づけがなされていたと推測される。端的にいえば、猫が飼い主の社会的地位を表す高額の所有物であったということであり、したがって、猫の紛失(逃走)を避けるための繫ぎ紐や、猫の所有者を明示する首輪は必須であったと考えられる。

反面、猫よりも頻繁に描かれる犬は、野犬も多く、飼い犬であってもむしろ首輪や繫ぎ紐がない場合が多い。いつ逆転が起こったのかについては、本章の終わりで考えることにしよう。

3・2 宮廷文学の猫─猫への溺愛

平安時代の文学にも、猫は登場する。

清少納言の『枕草子』にも猫に関する記事がいくつも含まれている。

たとえば陽明文庫本第八四段には、「なまめかしきもの」(優艶な美しさのあるもの)として、次のように猫の魅力を描写している。

帽額(もこう)のあざやかなる。簾の外、高欄に、いとをかしげなる猫の、赤き首綱(くびつな)に白き札つきて、碇の緒、組の長きなどつけて引きありくも、をかしうなまめきたり。

現代人も納得の猫イメージである。

また、第六段には、彼女が仕える中宮定子の夫である一条天皇の猫好きに関するこんなエピソードが書かれている。

一条天皇の御猫は、官位をいただき、「命婦のおとど」という名をいただいた。天皇はたいそう可愛いがられて、それは大切にしておられた。あるとき、御猫が縁先で寝ているので、乳母の馬の命婦が呼んだが眠ったまま。馬の命婦は、犬の翁まろを、御猫にけしかけた。御猫は驚きおびえて御簾のなかに走り込んだ。これを見ていた一条天皇は御猫を懐に入れ、翁まろを追放してしまった(遠藤抄訳)。

猫を脅した罪で犬を追放するとは、一条天皇の溺愛ぶりが思いやられる。さすがに、一条天皇の猫好きについては批判もあったようである。藤原実資の日記『小右記』の長保元(九九九)年九月一九日条には、この御猫に関する次のような記述がある。

内裏の御猫が子を産んだ。女院・左大臣・右大臣がその祝宴を催した。猫の乳母として馬の命婦を任命した。同時代の人たちはこんな事態を笑った。奇怪なことだ。動物に人間の乳を飲ませるなんて、聞いたことがない。何ということだ!(遠藤抄訳)

もちろん、「馬の命婦」は実際に自分の乳を飲ませたわけではなく、単なる世話役であるが、言葉尻を捉えて、一条天皇の猫愛を皮肉っている。

一方、菅原孝標女の回想録『更級日記』治安二年五月の項には、乳母を失って悲しむ姉妹と愛らしい猫のファンタジックなエピソードが語られている。

花の散るのを見ると、亡くなった乳母や、同じ頃に亡くなった大納言の姫君を思い出して悲しくなるのだった。そんな五月のある日、夜遅くまで物語を読んでいたら、どこからともなく猫の鳴き声がする。驚いて見ると、たいそう可愛らしい猫がいた。姉が「しっ、内緒よ。なんて可愛いのかしら。私たちで飼いましょうよ」という。人に慣れた様子で、迷い猫だろうけれど、こっそり姉妹で飼うことにした。猫は身分の低い者たちのいる場所には近寄らず、姉妹のそばに寄り添い、汚い食べ物は食べない。(遠藤抄訳)

そんな風に可愛がっていたのだけれど、姉が病気になって、猫を北側の部屋に遠ざけていたら、猫がうるさく鳴く。病気の姉が「猫を連れてきて」というので、「なぜ?」と尋ねると、「夢の中で、この猫が側に来て、「私は亡くなった大納言の姫の生まれ変わりです。この家の姫が生前の私を懐かしく思い出して下さるので、この家に暮らすことにしました。でもこのところ、北側の部屋にいさせられているので、情けない気持ちでいます」と泣く様子が上品で美しい人のようだったの。目が覚めるとその泣き声が猫の鳴き声だったので、連れてきてもらったのよ」という。その後はまた姉妹の部屋で大切に猫を飼うことにした。ひとりでいたときに、猫をなでながら、「あなたは大納言の姫君だったのね。大納言にもお知らせしなくちゃね」と呟くと、猫は優しく鳴き、なんだか私の言葉がわかるようだった(遠藤抄訳)。

まるで、アニメのプロローグみたいである。

いずれにせよ、平安期、猫が希少で、大事に扱われていたことがわかる(その一方、迷い猫も珍しくなかったこともうかがわれる。迷い猫のなかには、野猫化するものもいたに違いない)。

3・3 女三の宮の恋と悪戯な猫

数ある平安猫のなかでも、源氏物語に登場する猫は、後世に最大の影響を与えたといえるだろう。まさに清少納言が「なまめかしきもの」と表現したような猫が、『源氏物語』の「若菜上」では、運命の恋の悪戯なキューピッドのような重要な役割を果たす。恋はこんな風に始まる。

猫は、まだよく人にもなつかぬにや、綱いと長く付きたりけるを、物にひきかけまつはれにけるを、逃げむとひこしろふほどに、御簾の側いとあらはに引き開けられたるを、とみにひき直す人もなし。(若菜上第七段)

〔女三の宮の猫は、まだ人に慣れていないので長い首綱をつけていた。その首綱が引っかかって、女三の宮の居室を庭にいる人びとの目から隠していた御簾が引き上げられてしまった〕

内大臣の息子である柏木は、光源氏の邸宅で行われた蹴け鞠まりの催しに参加していたが、飛び出してきた唐猫の仕業で上がった御簾の奥にいる女三の宮(光源氏の若い妻)の姿を垣間見てしまう(第二章図12)。

当時の高貴な女性は人前に姿を現すことはほとんどない。その姿を思いもかけず垣間見てしまったことで、柏木の恋が走り出す。きっかけとなったのが、女三の宮の小さな飼い猫である。当時、高貴な人は唐から輸入した猫をお洒落な調度品のように飼っていた。こうした猫を唐猫という。ある日、源氏邸で蹴鞠の会が催された。女三の宮も女官たちとともに、御簾越しに蹴鞠の様子を楽しんでいた。そのとき、彼女の小さな唐猫が、少し大きい唐猫に追われて御簾をくぐって逃げようとした。小さい唐猫には長い綱がつけてあったのだが、それが几帳の裾に絡まって、御簾があがってしまった。奥にいた女三の宮の愛らしい姿が一瞬目に映った。それで柏木は運命の恋に落ちたのである。女性たちはすぐに奥の部屋に入ってしまったが、柏木は残された女三の宮の香がうつった白猫を抱きしめ、胸をこがす。激しい恋の虜となった柏木は、秘かに女三の宮と会うようになり、女三の宮は懐妊する。柏木と女三の宮の関係は光源氏も知ることとなり、柏木は病の床に伏す。女三の宮は無事男児を産むが、出家してしまう。それを知った柏木は絶望し、死去する。

なんとも切なさの沼にはまりそうな展開である(そして『源氏物語』の読者たちはまさにこの恋の沼に時代を超えてはまったのである)。

しかしこの恋のエピソード、考えてみるとさまざまなシンボリズムと伏線が絡み合い、結構ありえない展開であるにもかかわらず、「必然の運命」みたいなものを感じさせるような、作者の企みが潜んでいるように思われる。そこで、そのあたりをひもといてみると……。

まずヒロインの女三の宮はまだ一〇代半ばの少女である。当時は結婚年齢が低かったとはいえ、光源氏はすでに四〇歳前後のオジサンである。しかも、紫の上という深く愛し合っている妻がいるだけでなく、複数の愛人たちとも会っていたりする。全然世界の違う二人が結婚することになったのは、「上からの圧力」以外何ものでもない。女三の宮が青年たちの蹴鞠見物をするのも、彼女の若さが何かを求めていたからともいえる。だから、大きな猫(光源氏あるいは上からの圧力)に追われてがむしゃらに逃げようとする白猫は、女三の宮その人を表しているとも読める。

白猫のひもが几帳に絡まって御簾を明けてしまうのは、女三の宮のひたすらな想いがタブー(禁忌)を破って自分自身の姿を外界に曝さらそうとする彼女自身の心ではないか。その姿は、「美しく整えられた紅梅襲の十二単、華奢なからだに髪がかかっている様子、その横顔は言葉にならないほど愛らしいが、夕影ではっきりと見えない」。そんなとき、猫が鳴いて、女三の宮が振り返る。ふと見えた若く美しい顔に、柏木は心を奪われてしまうのである。女三の宮の姿が露わになっていることに気づいた女房たちが彼女を奥へと隠す。柏木は呆然とその姿を見送るが、白猫も取り残されていることに気づき、猫をぎゅっと抱きしめる。女三の宮の残り香に、柏木は想いを募らせるのだった。もし、白猫が女三の宮の隠された心であるとすれば、一見、受身で何の考えもないように見える幼い少女が、白猫の姿を借りて、奔放な愛に向かって走り出したのだともいえる。

柏木と女三の宮の恋は時が流れても色あせることなく人びとの心を揺り動かし続け、江戸の猫文化にも大きな影響を及ぼしたのだった(第二章へ)。

口絵2は、この場面を絵画化したものである。運命の一瞬である。