あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

スティ・ヤーヴァード 著

スティ・ヤーヴァード 著

津田正太郎 訳

『メディア化理論入門 政治から遊びまで』

→〈「日本語版への序文」「第1章 序論│メディエーションからメディア化へ(冒頭)」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「日本語版への序文」「第1章(冒頭)」本文はサンプル画像の下に続いています。

日本語版への序文

本書はメディア化研究に関する入門書である。日本の読者に向けられたものとしては初めての主要な著作となる。そこでまず、私はこのトピックと本書について、やや個人的な背景と専門的背景について補足しておきたい。一九八〇年代後半から私はメディアとコミュニケーションに関する研究を行っており、おもに国際ニュース、メディア史、テレビの公共サービスに関心を寄せていた。新たな千年紀(ミレニアム)が始まるころから、私は自分の研究分野における既存の理論枠組みや分析アプローチにしだいに不満を感じ始めた。当時、デジタルメディアの存在感はより増大し、文化と社会のほぼ全ての圏域に影響を及ぼすようになりつつあった。メディアは公共的な事象の領域に影響力を発揮するのみならず、ビジネスから娯楽まで、子どもの遊びから社会関係の形成まで、文化と社会のあらゆるセクターに影響を与えるようになったのである。これらの変化を把握するために、メディア・コミュニケーション研究の領域は、政治コミュニケーション、健康コミュニケーション、ゲーム研究、ファン研究といったさまざまな下位領域へと専門化していった。そうした専門化に加えて、研究領域の関心はしだいにデジタル領域における新たな創造物へと向くようになった。過去数十年のあいだにデジタルメディアの風景が絶え間なく革新と混乱をもたらしてきたことを踏まえるなら、それは確かに理解できる反応だった。メディア利用に対してだけでなく社会のさまざまな領域での相互行為に変化を約束するアプリケーション、技術革新、ハイテク企業の合併、メディアイベントが、ほぼ毎日、われわれには提示されてきたからである。

結果として、デジタルメディアとコミュニケーションに関する研究の多くは、メディアの発達がもたらす絶え間のない変化と可能性に後れをとらないようにすることに没頭してきた。メディアセクターの革命的な変化により、この領域に方向性の転換が必要なことは明らかだった。しかし、さらなる専門化の促進と、メディアのレパートリーに新たに加わったもの全てに注目することが、そうした変化への応答だと私には確信できなかった。より深く、より持続的な影響と変化にわれわれの関心を再び向けるべく、特にスカンディナヴィアやヨーロッパの研究者たちとの対話を重ねながら、私は「メディア化研究」の枠組みを発展させてきた。このアイデアは、既存の研究や理論を否定するのではなく、何が実質的で長期的な影響をもたらすのかについて、われわれの理解に新たな視点を加えるものなのである。

本書はメディアとそれをとりまく社会的、文化的文脈のあいだで増大する相互作用に対し、そうしたより広範な視点を提供するための私の最初の主要な試みである。そのような性格をもつことから、本書はメディア自体や媒介されたコミュニケーションの個別事例にはさほど関心を向けていない。本書が光を当てるのはむしろ、メディアが多くの異なるかたちで文化や社会と絡まり合い、それゆえにきわめて多様な領域において人間の実践や認知を変化させる過程なのである。それらの領域には、政治という大きく公共的な制度から、子どもの遊びのように私的な世界までもが含まれる。文化と社会がどのように多様なメディアからさまざまな影響を受け、それらに依存するようになるのかが、文化と社会のメディア化として概念化されるのである。

メディア化理論は、国民文化または社会領域の違いを越えて画一的な変化が生じると想定する「何にでもあてはまる」枠組みではない。むしろこの理論は、さまざまな形態のメディアと、政治、宗教、子どもの遊びといった特定の社会領域のあいだの複雑な相互作用を研究するための枠組みを提供する。したがって、メディア化の研究は、歴史的経緯と社会の独自性に注意を払わなくてはならない。文脈の重要性をこのように意識しているため、私は本書が日本語に翻訳されることを大変に嬉しく思う。メディア化研究はおもにスカンディナヴィアとドイツの文脈から生じてきたのであり、すでにヨーロッパでのメディア、文化、社会研究では重要なパラダイムになっている。さらに現在では北南米やアジアにおいても影響を与え始めている。ある文脈から別の文脈へと社会学的な理論や分析を移し替えることはつねに啓発的である。それは理論的な枠組みに埋め込まれているいくつかの前提に対する異議をしばしば生じさせるからだ。世界中でのデジタルメディアの普及は画一的にみえるにもかかわらず、それらが社会の特定領域の構造をどのように組み替えるのかには違いが生じうる。たとえば、政治のメディア化は、メディアシステムと政治制度のいずれもが違っているために、スカンディナヴィア、米国、中国ではやや異なった帰結をもたらすかもしれない。私が本書で述べている展開の多くは日本の読者にも認識される一方、そうした変化や帰結のなかにはあなたがたの国では異なる説明が必要になるものがあることを私は確信している。本書がメディア化の多様な帰結について日本の研究者や学生との新たな対話への道を拓くことを期待したい。

本書は二〇一三年にまず英語で出版された。その主要な関心は長期的、構造的な変化に向けられていたとはいえ、出版以降、重要な変化も生じている。重要な構造変化の一つは、グーグル、アップル、フェイスブック(現在はメタ)、ウィーチャット(微信)、シンランウェイボー(新浪微博)のようなグローバルなメディア企業にデジタルメディアの権力がさらに集中するようになってきたことと関わっている。一九九〇年代とミレニアムの最初の一〇年のあいだに、われわれはメディア産業だけでなく文化と社会全体で根本的な断絶が生じるのを目撃した。今日においても断絶は突出した特徴ではあるものの、巨大なハイテク企業はあまりに大きな権力を獲得してきたがゆえに、いまやメディアセクターのみならず文化や社会全体に新しい構造的秩序をもたらすようになっている。設立当初、フェイスブックは「素早く行動し、破壊せよ(Move fast and break things)」というスローガンによって自らを反逆者として演出し、その米国本社の住所は「ハッカー通り一番地」であった。しかし、同社がグローバルな支配力を得るようになるにつれて、その反逆者のようなイメージは「安定したインフラによって素早く行動せよ」という新しいスローガンによってトーンダウンした。他の巨大ハイテク企業と同じく、フェイスブックも今ではデジタルインフラをかなりコントロールするようになっており、メディア化を通じてそうしたインフラはしだいに社会的、文化的インフラになりつつある。巨大ハイテク企業の影響力はメディア化の産物であるのみならず、それらの企業が将来のメディア化の道筋をつけるようにもなってきている。未来のメタバースにおいて指導的な供給者となるためにフェイスブックが助成している研究開発プロジェクトには、そうした傾向が顕著にみられる。社会や文化のインフラがデジタルインフラと融合しているがゆえに、誰がそうしたインフラをコントロールし、誰が将来のメディア化の過程を主導する権力をもつことになるのかに注意することがわれわれには求められるのである。

最後に、私は本書の日本語版の出版について、慶應義塾大学の津田正太郎教授に感謝を述べておきたい。英語は世界規模で広がっているとはいえ、翻訳はなおも新しいアイデアや洞察が真にグローバルに議論されるための前提条件であり続けている。

二〇二二年五月二一日 コペンハーゲンにて

スティ・ヤーヴァード

第1章 序論│メディエーションからメディア化へ

はじめに

メディア化(mediatization)は、新たな研究アジェンダとして現れた。文化と社会におけるメディアの影響と役割はずっと以前から問われてきたものの、それは今なお根本的な問いであり続けている。メディア化はその問いを再考するためのアジェンダとして現れたのである。メディア化概念は、とりわけ政治(Strömbäck 2008)、戦争(Horten 2011)、宗教(Hjarvard 2011)といった他の領域や社会制度に対して、メディアがどのように広がり、絡み合い、影響力を発揮するのかを理解するうえで有用であることを証明してきた。本書は、メディア化理論の中核となる諸要素を提示し、政治、宗教、遊び、ハビトゥスの形成といったさまざまな社会現象の分析に役立つ理論的枠組みを提起する。第2章ではメディア化理論に関する長期にわたる理論的な検討を提示し、第3、4、5章では個別の社会的、文化的領域についての経験的分析を扱う。第6章はモダニティに特有の一般過程、すなわち個人化とメディア化の関係についての理論的検討を提示する。第7章ではメディア化過程の複雑な帰結を要約するとともに、「大きな」社会と「小さな」社会のためのメディア政策のさまざまな形態について議論する。導入部にあたる本章では、この本で展開されるメディア化理論の妥当性とその理論的土台がいかなる文脈のもとにあるのかについて、簡潔に紹介しておきたい。

文化と社会におけるメディア

われわれの探究の出発点となるのは、メディア社会学の古典的な問いである。すなわち、メディアがより広範な文化や社会に対してどのような影響を及ぼすのかということだ。ただし、この問いに対する回答は、新たな社会状況のなかで、すなわち文化と社会のメディア化とわれわれが呼ぶ状況において探し求められる。伝統的にメディア・コミュニケーション研究は、コミュニケーション過程それ自体を研究することを通じてメディアの影響力を探究する傾向にあった。メディアは文化や社会とは別に存在するものと認識され、文化や社会に対して影響を及ぼすものとして、あるいは個人と組織がさまざまな意図や目的に役立てるための手段として用いるものとみなされてきた。メディア・コミュニケーション研究における二つの異なる流れが、そのことを例証していると言える。「効果パラダイム」(Preiss et al. 2007)は、「メディアが人びとに対して行う」こと、すなわち何らかの媒介されたメッセージが社会のなかの個人や集団に及ぼす効果に注目してきた。たとえば、選挙キャンペーン中のニュース報道は、人びとの政治的意見に影響を及ぼすと考えられるかもしれない。広告は消費者が買い物をするさいの好みに影響を与えるとみなしうる。さらには、映画の内容が観客のモラルに影響したり、より緊急または重要な問題から注意を逸らせてしまうと想定されることもある。このパラダイムの内部においてメディアは、従属変数たる個人に影響を与える独立変数とみなされるのである。

これとは大きく異なる研究の流れにおいて、カルチュラル・スタディーズ的な志向性をもつオーディエンス研究は、主たる関心をある意味ではその対極へと向けてきた。つまり、「人びとがメディアによって行う」ことの研究である。この研究パラダイムに従うなら、メディアを使う人びとは、権力こそもたないかもしれないが、能動的かつ有能な存在である。彼/彼女らは自分たちのニーズを満たすために、毎日の実践のなかでメディアを利用することができる。メディア利用者は能動的かつ有能であるがゆえに、メディア・テクストのヘゲモニー的な言説に屈したりはしない。むしろ、自分たち自身の文化的、社会的背景に従ってそれらのテクストを批判的に解釈しうるのである(Liebes and Katz 1990 ; Lull 1990)。さらには、「テクストの密猟者」として、社会の支配的なイデオロギーに挑戦することすらありうる(Jenkins 1992a)。利用と満足に関するメディア研究の流れでも同じく、「メディアが人びとに対して行う」ことよりも「人びとがメディアによって行う」ことに焦点が当てられてきた(Blumler and Katz 1974)。ここでは、能動的なオーディエンスや利用者こそが主要変数で、メディアは副次変数なのである。

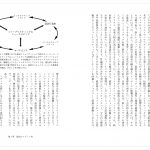

メディア化理論はこれらの流れのいずれとも異なっている。現代の文化と社会はメディアによって満たされており、もはや文化や社会の諸制度からメディアを切り離して考えることができないほどである。そうした状況下におけるわれわれの目下の課題は、社会制度や文化的過程の性格、機能、構造が、メディアの遍在性に対応するなかでどのように変化してきたのかについて理解を進めることにある。先に述べた二つの研究の流れが示すように、既存研究の大部分は、「メディエーション〔媒介作用/mediation〕」、すなわち意味を伝達するためのメディア利用に没頭してきた。したがって、メディアの文化的、社会的影響力は、媒介されたメッセージがオーディエンスに与える効果として、あるいは逆に能動的なオーディエンスによる媒介されたメッセージの利用として、コミュニケーション回路の内部において探究されてきた。それに対してメディア化研究は、媒介されたコミュニケーションの個別事例から、現代の文化と社会におけるメディアの構造変化へと関心の焦点を移動させる。メディアの影響は、送り手、メッセージ、受け手というコミュニケーションの連鎖の内部だけでなく、メディアとその他の文化圏や社会圏との関係性の変化にも見出されるのである。メディエーションの研究が特定の時間と場所におけるコミュニケーションの個別事例(たとえば、大統領選挙期間中のブログにおける政治コミュニケーション)に注目するのに対し、メディア化の研究は文化と社会におけるメディアの役割の長期的な構造変化に関心を向ける。そうした変化のなかで、メディアは社会的現実を定義し、社会的相互行為のパターンを条件づけるうえでより大きな権威を獲得するようになる。メディアの重要性についてこのように理解が変化してきたとしても、媒介されたメッセージが世論に与える効果や、人びとがメディアを利用するさいの目的などの伝統的な問いにはもはや妥当性がないということではない。そうではなく、現代の文化と社会におけるメディアの重要性について考えるためには、文化や社会から切り離された存在としてメディアをみなしたり、メディエーションの過程だけを検討するモデルにはもはや依拠できないということを意味しているのである。

メディアは、組織や政党、個人が都合がよいと思えるときにだけ使うことを選択したり、しなかったりできる技術では全くない。メディアの存在は、個々の文化圏の内部においても、全体としての社会においても、社会的・文化的な実践にとっての構造的条件となった(Livingstone 2009)。メディアが行使する影響力のかなりの部分は、以下の二面的な発展から生じている。メディアはその他の諸制度の活動にとって不可欠の一部となってきた一方で、それらの諸制度が大なり小なりその論理に従うことを強いられる一定の自己決定力と権威を獲得してきたのである。メディアは個々の社会圏や文化圏(家族や政治など)の骨組みそれ自体の一部であると同時に、半ば独立した制度でもある。制度としてのメディアは、われわれが社会を全体として理解するための解釈枠組みだけではなく、その他の文化的・社会的諸制度が相互に結びつくための結節点を提供し、公共の議論のための共通のアリーナを構成する。このような構造的関係の二重性、つまり他の諸制度の内部に存在するとともに、社会に関する共通の視座の提供者でもあるということは、メディアが任意の状況下で送り手と受け手によってどのように利用され、知覚されるのかに、したがって人びとの関係にいかなる影響を与えるのかに多くの前提条件を生じさせる。それゆえにメディア利用やメディア効果に関する以前からの問いを考えるためには、文化と社会がメディア化するようになった状況を考慮に入れる必要があるのだ。(以下、本文つづく。傍点と訳注は割愛しました。pdfをご覧ください)