あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

レア・イピ 著

レア・イピ 著

山田 文 訳

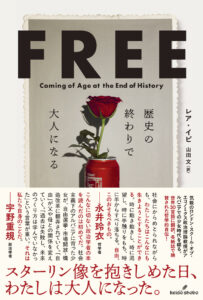

『FREE 歴史の終わりで大人になる』

→〈「5 コカ・コーラの缶」「10 歴史の終わり」「エピローグ」(抜粋)(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。

5 コカ・コーラの缶 Coca Cola Cans

重要なルールとあまり重要でないルールがあることと、時間が経つと無効になる約束があること、それをうちの家族も受け入れていた。この点ではほかの人たちとも世間の人たちとも同じで、国とさえも変わらなかった。子ども時代にたいへんだったのは、時間が経つと緩むルール、さらに重要な義務が優先されるルール、変わらないルールを見きわめることだった。

たとえば食料品の買い物では、きまって行列ができる。配給のトラックが到着する前からいつも列ができる。店員と仲よくなっていなければ、かならず並ばなければならない。それが一般的なルールだ。ただし抜け穴もある。自分がいないあいだに代わりに置いておけるものを見つければ、だれでも列を離れられるのだ。使い古しの買い物袋でも、空き缶でも、煉瓦でも、石でもかまわない。さらにもうひとつルールがあって、厳守されてすみやかに適用される。配給品が到着すると、身代わりとして残されていたものはたちまちその機能を失うのだ。買い物袋、空き缶、煉瓦、石を置いていても関係ない。買い物袋はただの買い物袋になり、もはやその人ではなくなる。

行列はふたつに分けることができる。何も起こっていない行列と、つねに何かが起こっている行列だ。前者では社会秩序の維持はモノに委ねられる。後者では行列は活気に満ち、騒々しくて荒々しい。みんなそこにいなければならず、カウンターをひと目見ようと手脚を総動員して、届いたものがどれだけ残っているか確かめようとする。店員はあたりを見まわし、優先してあげなければならない友人が列にいないか探す。

行列への対処法を学んでいる時期に尋ねたことがある。どうしてチーズの列に石を置いて灯油の列に空き缶を置きにいかなきゃいけないの? どっちの列でも何も起こっていないのに。そのときに知った。行列はまる一日つづくこともあり、ときには夜までつづいて、数夜つづくことさえあるのだ。だから買い物袋や容器や、ちょうどいい大きさの石に代理役を務めさせることが欠かせない。さもなくば負担がかかりすぎる。行列に並んでいるモノは頻繁に監視され、身代わりの買い物袋、空き缶、石が誤って取り除かれたり、権限のないモノに取り替えられたりしないように交替で確認する。ごくまれにではあるけれど、ルールが崩壊すると、小競り合いが勃発し、行列は険悪で野蛮で長くなる。同じような見た目の石や、あつかましくも麻袋と置きかえられた網の袋、突然大きさが倍になった灯油缶をめぐって激しい闘いがくりひろげられる。

行列でお行儀よく振る舞ったり、力を合わせて行列のしきたりを守ったりすることで、長い友情がはじまることがある。行列で出会った近所の人や、いっしょに監督の任務にあたってできた友人が、やがてあらゆる場面で頼みの綱になる。家族の高齢者が思いがけず体調を崩して子どもの面倒を見てもらう必要があるときや、バースデーケーキをつくっていて砂糖が切れているのに気づいたとき、何かを大量に貯えていてほかがなくなり、食料引換券を交換する相手が必要なとき。ありとあらゆる理由で、わたしたちは友人や近所の人に頼った。必要が生じるたびに、時間に関係なくドアをノックする。探しているものがなかったり、必要な手助けができなかったりすると、代わりのものを提供してくれたり、手を貸してくれそうな別の家族を推薦してくれたりした。

ルールを守ることと破ることの微妙なバランスは、ほかの場面にも見られた。皺が寄ったり、ひどい場合には染みがついたりした制服を着て保育園や学校へ行った場合。理容師や親に髪を切ってもらって、帝国主義的と思われかねない髪型になった場合。認められた長さよりも爪をのばしていたり、濃い紫のような派手で修正主義的な色のマニキュアを塗っていたりする場合。あとで知ったのだけど、同じ原則はより一般的な問いにも適用される。たとえば、男女は実質的に平等なのか、下位と上位の党員の意見には同じ重みがあるのか、党や国についてのジョークはどれほど深刻な結果を招くのか、それにわたしの場合、リビングに飾られない写真についてだれに自分の考えを話してもいいのか。

いつでも重要なのは、どのルールがいつ適用されるのかを知っておくことだ。理想を言えば、時間が経つとルールが緩むのか、こちらが思っているほどそのルールは重大なのか、ある側面はとても厳しいけれどほかはそうでもないのか、といったこともわかるといい――手遅れになる前にそのちがいを知る方法も。ルールを守ることと破ることの微妙な境界線を把握すること、それは子どもにとって成長し、成熟し、社会の一員になる真の証(あか)しだった。

わたしがそれを知ったのは、一九八五年八月のある夜だった。指導者を偲ぶ写真に父と母が無関心であることを人に話さないという約束には、厳しい拘束力があったのだ。あまりにも厳しく、ほかの約束がすべてかすんで見えるほどだ。それはある一日の終わりの出来事だった。その日の昼間は、パパス家の庭に生えたイチジクの木の上でほとんどの時間を過ごしていた。(以下、本文つづく)

10 歴史の終わり The End of History

(前略)

一九九〇年十二月には、人生のそれまでの年月をすべて合わせたよりもたくさんの変化があった。一部の人にとってそれは、歴史が終わった日々だった。終わりという感じはしなかった。新しいはじまりという感じも、少なくともその直後にはしなかった。これまで信じられていなかった預言者が台頭してきた、そんな感じに近かった。だれもが恐れるがだれも信じない災いを予告していた預言者だ。わたしたちは数十年にわたって攻撃に備え、核戦争に向けた計画を立てて、掩蔽壕(えんぺいごう)を設計し、反対派を抑えつけ、反革命のことばを予想してその顔の輪郭を想像していた。敵の力を把握し、レトリックを覆して、わたしたちを堕落させようとする企みに抵抗し、互角の武器を持とうと努めていた。けれどもいざ姿を現すと、敵はわたしたちにそっくりだった。起こったことを説明できるカテゴリーはなく、失ったものと代わりに得たものを言い表すことばもなかった。

わたしたちはずっと警告されていた。プロレタリアートによる独裁は、ブルジョワジーによる独裁によって絶えず脅かされていると。予期していなかったのは、その対立の最初の犠牲として、何より明白な勝利の印として、それらの用語そのものが消え去ったことだ。「独裁」「プロレタリアート」「ブルジョワジー」。国家が死滅する前に、その目標を明確に表現することばが死滅してしまった。社会主義、わたしたちがそのもとで暮らす社会は消えた。共産主義、わたしたちが目指していた社会、階級間の対立がなくなって一人ひとりの自由な能力が完全に発揮される社会も消えた。理想として消えただけでなく、統治体制として消えただけでもなくて、思考のカテゴリーとしても消滅した。

残ったことばはひとつだけ。「自由(フリーダム)」。それはテレビで放映されるあらゆる演説に、街頭で声高に叫ばれるあらゆるスローガンに登場した。ついに自由が訪れたとき、それはまるで冷凍のまま出された料理のようだった。ろくに嚙まずに慌てて飲み込み、空腹は満たされなかった。残り物を与えられたのではないかと考える人もいた。これは前菜で、それが冷菜だっただけだと思う人もいた。

一九九〇年十二月に至るまでの月々と日々、わたしは歩いて学校へ行き、教室に座って、通りで遊び、家族と食事をして、ラジオを聴き、テレビを観た─人生のほかの日とまったく同じだった。そんなふうに生きていた人たちの行動、欲求、信念が、のちに根本的に異なる意味を与えられ、振り返られることになる。勇気ある態度、時宜を得た判断、困難な状況への分別ある反応について語られることになる。途中で不慮の出来事が起こる可能性があったとは考えられなかった。計画がうまくいかないことなど想像できなかった。それまで突拍子もない空想だと思われていたことが、のちに厳密な必然性をおびる。失敗は考えられなかった。失敗は船が出発した岸にあったのであり、たどり着いた先の港ではありえない。

とはいえ、当時のことで記憶に残っているのは、不安、混乱、ためらいだけだ。わたしたちは、過去と同じように「自由」ということばを使ってようやく実現した理想を語っていた。けれども状況があまりにも変わったので、それが同じ「わたしたち」なのか、やがてわからなくなった。半世紀ものあいだ、だれもが同じ協働と抑圧の構造のもとで暮らし、社会的な役割を担っていたのに、その役割がすべて変わってしまった。その一方で、そうした役割を演じていた男女は同じ人間のままだった。親類、隣人、同僚は互いに反目すると同時に支え合い、疑念を深めながら信頼の絆を育んでいた。互いのことを監視していた人たちが、互いを守り合ってもいた。看守はかつて囚人だった。被害者はかつて加害者だった。

五月一日にパレードしていた労働者階級の人たちは、十二月初旬に抗議していたのと同じ人たちなのだろうか。わたしには永遠にわからないだろう。わたしが別の疑問を投げかけていたら、あるいは疑問に別の答えが返ってきていたら、あるいは答えが返ってこなかったら、わたしはどんな人間になっていたのだろう。それも永遠にわからない。

かつての世界は、別の世界に変わった。かつてのわたしは、別のだれかになった。

エピローグ Epilogue

毎年、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで担当しているマルクスの授業のはじめに、わたしは学生にこう語る。社会主義は物質的諸関係や階級闘争、経済の公平性についての理論だと思っている人が多いが、実は社会主義はもっと根源的なものに動かされている。社会主義はまず何より人間の自由の理論であり、歴史の進歩をどのように考えるかの理論であって、いかに状況に適応しながらその状況を乗り越えようとするかの理論でもある。自由が犠牲になるのは、発言、移動、行動を他人に指図されるときだけではない。人びとの潜在能力を開花させると主張しながら、だれもが豊かに生きるのを妨げている構造を変えられない社会もまた抑圧的である。それでも、たとえあらゆる制約を課せられていても、わたしたちが内面の自由を失うことはない。正しいことをする自由は失わない。

父と祖母は、わたしの研究の行く末を見届けることなくこの世を去った。国会議員を辞めたあと、父は民間企業を転々とした。毎回、解雇されるのを英語力不足のせいにして、のちにはコンピューター・スキルの未熟さのせいにした。父が職探しをしやすいようにと、家族は首都のフラットに引っ越した。旧植物園の近くで、国内でも群を抜いて汚染された地域になっていた。父のぜんそくは悪化した。ある夏の夜、六十歳の誕生日を迎えて間もなく、父はぜんそくの激しい発作に襲われた。急いで窓をあけ、外の空気を吸おうとしたが、一酸化炭素と塵芥が立ち込めていた。救急車が到着したときには、すでに息絶えていた。

そのとき母はイタリアにいた。両親は和解していたが、母はイタリアにとどまり、季節労働の介護人や清掃人として働いて、新しくできた借金を返済していた。その間、アルバニアにいる母のきょうだいは、没収された昔の財産を取り戻そうとしていた。ニニはずっと「時間の無駄」だと考えていたが、父につづいてニニが亡くなった数か月後、その努力は実を結んだ。広大な海辺の土地をアラブ人の不動産開発業者に売却し、わたしたちの運命は一夜にして変わった。

わたしはもう、次の奨学金の振込日まで手元の小銭を数えて過ごす必要がなくなった。外食を楽しみ、夜遅くまでバーでお酒を飲みながら、大学の新しい友人たちと政治を議論できるようになった。そうした友人の多くは、社会主義者を自称していた――西欧の社会主義者だった。友人たちは、ローザ・ルクセンブルク、レフ・トロツキー、サルバドール・アジェンデ〔一九〇八- 七三。チリの社会主義政治家で元大統領〕、エルネスト・〝チェ〟・ゲバラのことを世俗の聖人として語った。この点で、みんな父と似ているとわたしは思った。友人たちが尊敬に値すると考える革命家は、殺された人ばかりだったからだ。それらの人物の肖像がポスター、Tシャツ、マグカップに使われるのは、わたしの子ども時代にエンヴェル・ホッジャの写真が人びとのリビングを飾ったのとよく似ていた。それを指摘すると、友人たちはわたしの国のことをさらに知りたがった。だが一九八〇年代のわたしの経験は、友人たちの政治理念にとってはなんの重要性もないと思われていた。わたしが自分の経験と友人たちのコミットメントの両方を同じく社会主義に分類すると、危険な挑発だと見なされることもあった。五月一日には、ローマでひらかれる大規模な野外コンサートへみんなで足を運んだ。わたしは子ども時代の労働者の日のパレードを思いださずにはいられなかった。「あなたが経験したのは、ほんとうの社会主義じゃない」友人たちはいら立ちを隠さずに言った。

アルバニアの社会主義と、アルバニアの社会主義が比較対象にしていたその他すべての社会主義諸国についてわたしが語ると、まだ国になじみきっていない外国人が恥ずかしいことを言っているのだと大目に見られるのがせいぜいだった。ソ連、中国、ドイツ民主共和国、ユーゴスラビア、ベトナム、キューバ――それらの国も社会主義ではまったくなかったのだという。それらは歴史上の闘いで敗北すべくして敗北した国であり、社会主義国の真の担い手は、まだその闘いに加わっていなかった。友人たちの社会主義ははっきりしていて明るく、未来に実現される。わたしの社会主義は混乱していて血まみれで、過去のものだ。

それでも友人たちが目指す未来と、社会主義諸国がかつて体現していた未来は、同じ書籍、同じ社会批判、同じ歴史上の人物からインスピレーションを得ていた。にもかかわらず、友人たちはなぜだかそれを不幸な偶然として扱っていた。世界のわたしたちの側で失敗したことはすべて、指導者の残虐さや制度の後進性のせいにされる。そこから学ぶことなどほとんどないと思われていた。同じ過ちをくり返すおそれはなく、どんな成果があったのか、なぜそれが破壊されたのかをじっくり考える理由もない。友人たちの社会主義は自由と正義の勝利を特徴とし、わたしの社会主義はその失敗を特徴とする。友人たちの社会主義は正しい人たちの手で、正しい動機によって、正しい状況のもと、理論と実践の正しい組み合わせによって実現される。わたしの社会主義に残されたのはただひとつ、忘れ去られることだけだ。

でもわたしは忘れ去る気になれなかった。昔を懐かしんでいたわけではない。子ども時代を美化していたわけでもない。子ども時代の諸概念が自分のなかに深く根を張っていて、そこから自分を切り離すことができなかったわけでもない。だが、わたしの家族と国の歴史から得られる教訓がひとつあるとしたら、それは次のことだろう。人間はみずから選んだ状況のもとで歴史をつくるわけではない。社会主義についても自由主義についても、観念と現実のいかなる複雑な混成物(ハイブリッド)についても、「あなたが経験したものは本物ではない」と言うのはたやすい。そう言えば責任の重荷から解放される。偉大な思想の名のもとに生まれた道徳的悲劇への共謀者ではもはやなくなり、反省も謝罪も学習も必要なくなる。

「わたしたち『資本論』の読書会をやってるの」ある日、友人に声をかけられた。「あなたも参加したら本物の社会主義を学べると思う」わたしは参加することにした。序文の最初の数ページを読むと、フランス語を聞いているような感覚をわずかに覚えた。子ども時代に教わったが、ほとんど練習していない外国語だ。資本家、労働者、地主、価値、利潤といったキーワードの多くは記憶に残っていて、ノラ先生が児童向けに言い換えた単純な言いまわしとノラ先生の声で頭のなかに響きわたった。マルクスは序文にこう書いている。個人を扱うのは「それが経済的なカテゴリーの人格化であるか、特定の階級関係や階級の利害の担い手である場合にかぎられる」〔カール・マルクス『資本論 経済学批判第一巻一』中山元訳、日経BP、二〇一一年。訳は一部改変した〕。だがわたしに言わせれば、あらゆる経済的なカテゴリーの人格化の背後には、本物の人間の肉と血があった。資本家と地主の背後には、わたしの曾祖父がいた。労働者の背後には、港で働くロマがいた。小作農の背後には、祖父が刑務所へ送られたときに祖母といっしょに畑に働きに行かされた人たちがいた――祖母が慇懃無礼な調子で語っていた人たちだ。読み終えてそのまま次へすすむことはできなかった。

なぜわたしがマルクスを教え研究するのか、プロレタリア独裁について書くのか、母は理解に苦しんでいる。ときどきわたしの論文を読んで当惑する。親類からの気まずい質問は受け流すようになった。ほんとうにこんな考えに説得力があると思っているの? あるいは実現可能だと? どうすればそんなことができるっていうの? たいてい母は批判を自分のなかにしまっておく。一度だけ、あるいとこの発言を持ち出したことがあった。祖父が刑務所で十五年間過ごしたのは、わたしがアルバニアを去って社会主義の肩をもつようにさせるためではなかったと。母とわたしはぎこちなく笑い、沈黙したのちに話題を変えた。そのあとは、殺人に手を染めた人間のような気持ちになった。一族のあまりにも多くの命を奪った体制の思想とつながりを持っているだけで、引き金を引いた犯人になるかのように。実際に母がそんなふうに考えていることを、わたしは心の奥底でわかっていた。ずっと釈明したかったが、どこからはじめればいいのかわからなかった。母に答えるには本が一冊必要だと思った。

これがその本だ。はじめは、自由主義と社会主義というふたつの伝統において重なる自由の概念を扱う哲学書になるはずだった。しかし書きはじめると、『資本論』を読みはじめたときと同じように概念が一人ひとりの姿を取るようになった――わたしをわたしにした人たちに。その人たちは愛し合っていがみ合い、自分自身についても他者への義務についても、さまざまな考えを持っていた。マルクスが書くように、みんな自分には責任のない社会関係の産物だったが、それでもその社会関係を乗り越えようとした。そして、乗り越えることに成功したと思っていた。でも目標が実現したとき、その人たちの夢はわたしの幻滅になった。わたしたちは同じ場所で暮らしていたけれど、別の世界で生きていた。そのふたつの世界は、ほんのひとときしか重なり合わなかった。重なり合ったとき、わたしたちは異なる目で物事を見ていた。家族のみんなが社会主義に見ていたのは否定だった。自分たちがなりたい人間の否定、失敗してそこから学ぶ権利の否定、自分のやり方で世界を探究する権利の否定。わたしが自由主義に見ていたのは、破られた約束、連帯の破壊、特権を相続する権利、不正義を黙認することだった。

ある意味わたしは、一周してもとに戻ってきたのだ。体制が変わるのを一度目にすると、また変えられると信じるのはさほどむずかしくない。シニシズムや政治的無関心との闘いは、道徳的義務とも呼ばれるものになる。わたしにとってその義務は、先人たちへの借りというほうがふさわしい。まさにその先人たちこそ、無関心でなく、シニカルでなく、成り行きに任せていたらうまくいくとは思っていなかったがゆえにすべてを犠牲にしたのだ。わたしが何もしなかったら、その人たちの努力は無駄になり、命は無意味になる。

わたしの世界は、父と母が逃れようとした世界と同じぐらい自由からかけ離れている。どちらも理想には到達していない。だが、失敗はそれぞれ独自のかたちをとった。それらのかたちを理解できなければ、わたしたちは永遠に引き裂かれたままになる。わたしがわたしの話を書いたのは、説明し、和解し、格闘をつづけるためにほかならない。