あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

マイケル・ウォーターズ 著

マイケル・ウォーターズ 著

ニキリンコ 訳、井谷聡子 解説

『アザー・オリンピアンズ 排除と混迷の性別確認検査導入史』

→〈「はしがき」「第4章・第9章・第10章」「あとがき」「解説」(抜粋)(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。

はしがき――名前・用語についての説明

本書では、一九三〇年代のヨーロッパで性別移行を公表したアスリートたち、ズデニェク・コウベク、マーク・ウェストン、ヴィリー・デ・ブライン、ヴィトルト・スメンテックの人生を扱っている。四人はいずれも生誕時に女児と割り当てられ、現役時代は女子選手として広く知られていたが、本人が公に表明したアイデンティティは男性なので、本書ではそちらを反映することにした。そこで、トランスジャーナリスト協会の推奨に従って、この四人に言及するときは、本人が性別移行後に選んだ新しい名前を最初から一貫して用いることとする。ただし引用文中はこのかぎりではない。チェコ語では苗字にも性別があるため、コウベクはコウブコヴァーという女性形になっている。

この四人を、ともすれば現代の概念で「トランス」だ、「インターセックス」だ、といいたくなるところだが、それはなるべく控えるよう心がけた。四人とも、現代の人々が考えるようなアイデンティティのカテゴリーにはすんなり当てはまらないからだ。現在普及している考え方だと、「ジェンダー」は心理面・対人面の性別、「セックス」は身体を根拠に(たいていは生誕時に)決められる性別のことで、互いに別個のカテゴリーだとされている。しかし一九二〇年代や三〇年代の人々はそんな区別はしていなかった。昔の記録にも心理的・対人的な性別という考え方がかすかに見えることもなくはないが、当時記された「男」「女」「倒錯者」は総じて身体的な性別を指している。

とはいえ、コウベクとウェストンについては、当人が自身の男性性を心理面から語っていた場面も多いので、本書でも何度か、二人のアイデンティティをトランスと言及した箇所がある。その場合の「トランス」は、さまざまな可能性をざっくりとまとめた、広義の用法である。

ただし、二人のアンデンティティをめぐるこれらの記述はいずれも、当時はセックスとジェンダーの区別がなかったがゆえの混乱を含んでいる。彼らは性別適合手術を受けようと思ったら、世間一般に対しても主治医に対しても、身体の男性的な点を強調する必要に迫られていた。自分は男性というアイデンティティに精神的な結びつきを感じるのですと言ったところで、治療はしてもらえなかっただろう。そのため当時の報道では、二人とも、身体に男性と女性両方の特徴があるかのように書かれている。現代なら、彼らも、男性的・女性的とされる特徴が生まれつき混ざっていた可能性を示す「インターセックス」のようなラベルにもう少し引き寄せられていそうにも思うが、なんともいいがたい。現代の視点で彼らについて語るときは、複数の可能性を考慮に入れて、適度のゆとりを残しておかねばならないのだ。

PART Ⅰ 勝利

第4章

(略)

は「めったに姿を見せない」こと、珍しく現れても記者を避けていることに気づく。どうもウェストンは、有名になるのをいやがっているようなのだ。ある七月の夜、ウェストンは夜行列車でロンドンに向かった。出場したクラブ対抗試合では、これなら仕事を一日しか休まずにすみますからと称してすべての予定を一日に詰めこんだ。砲丸投げ、やり投げ、円盤投げであっさりと賞を総なめにすると、晩には祝賀会にも出ずプリマス行きの汽車に乗っている。プリマスとその周辺地域の主要紙である「ウェスタン・モーニング・ニュース」の記者は、金七つに銀二つ、銅三つのメダルを獲得するほどの選手が地元でさえ無名らしく、母親の小さな家で「ひっそりと、騒がれもせず」暮らしていることに驚き、「無理に求めなくては」インタビューにも応じてもらえなかったと記している。

最初のうちはウェストンも努めて無視していたのだが、当時の世間では、男のようにたくましい女子選手たちをめぐる議論が過熱しつつあった。一九二二年、イギリスの新聞「デイリー・ヘラルド」に、サッカーや陸上などの「男性的な」スポーツをする女性たちは第三の性別を生みだしかねないと断ずる記事が載った。女子選手たちの中から「男性でも女性でもない、新しいタイプの人類が発生する」だろうというのだ。同紙は、人間は全員が男性的要素と女性的要素をあわせ持つと説く生物学者の言葉を引用し、女性が競争をくり返していると「内部の男性的要素だけが発達しやすい」として、「中性が十一人」のサッカーチームができると皮肉った。

スポーツのせいで男と女という性別のパラダイムさえ揺らぎかねないとの懸念は珍しいものではなかった。一九二二年の国際女子競技大会の様子を伝えるイギリスのニュース映画では、女子走り高跳びの映像に「『スポーツで性別がなくなるかも』という新説も気にしない!」というキャプションを添えている。この懸念は女性だけに向けられ、非白人女性に対してはことのほか激しかった。最も男性的、それゆえ女性の健康に最も有害だと考えられた種目は陸上であり、労働者階級の女性、とりわけ黒人女性の比率が最も高いのも陸上だった。

ウェストンはのちに、このころは性別のことはあまり考えていませんでしたと語っている。そんなことより地元を離れられることに興奮していたのだ。国内遠征には常にサイン帳を持参し、イギリスのオリンピック経験者を見かけるたびにおずおずとサインをねだった。一度など、自分がインタビューされている最中だというのに、集めたサインを記者に見せびらかしたことがある。素顔のウェストンはミーハーな若者だったのである。

国内を汽車で駆けめぐるだけでも大冒険のように思っていたウェストンも、すぐ段ちがいに大きな刺激を浴びることになる。一九二六年七月末、ウェストンは第二回国際女子競技大会の代表決定戦に挑んだ。大会は翌月、スウェーデンのイェーテボリで開かれる。八月九日の「デイリー・ミラー」で、スウェーデンに出発する選手一四人が選ばれたと報じられ、末尾にウェストンの名前も載っていた。

イェーテボリといえば、IAAF会長のシーグフリード・エドストレムの生地のすぐ近くである。アリス・ミリアが開催地にこの街を選んだことに他意はなかったのかもしれないが、この選択は吉と出た。ひとえに、エドストレムのお膝元で大歓迎されたからである。皇太子のグスタフ・アドルフがミリアの事業に対する賛意の証として後援を引き受けたし、スウェーデンの主催団体は遠方からくる選手全員のホテル代を全額負担した。地元の学校では食事も無料で提供され、豪華絢爛なプラザホテルで開かれた歓迎の晩餐も無料だった。八月二七日の開会式典には国王グスタフ五世が臨席した。スウェーデンのIOC委員も顔をそろえたが、エドストレムだけが露骨に欠席した。

エドストレムはIAAFの会長として、ミリアと仲間たちに国際女子競技大会を放棄させるべくまだ交渉を続けていた。交渉は順調とはいえず、二人は互いの魂胆を疑いはじめていた。それが今、ミリアはエドストレムの本拠地で、スウェーデン政府のトップに歓待されているのだ。(以下、本文つづく)

PART Ⅱ ナチス登場

第9章

ナチスが街なかで起こす暴力沙汰がヨーロッパ各地の新聞をにぎわしていた一九三三年六月、ズデニェク・コウベクはヨーロッパでも屈指の有名女子選手に会うため、プラハ中心部のホテルに向かっていた。その人が在室していることは、事前にフロントに電話して確認ずみだ。怖気(おじけ)づいて大きく深呼吸をすると、コウベクはステラ・ウォルシュの部屋の扉を叩いた。どうぞという声が返ってきた。

ウォルシュは床にあお向けに寝ころんで、シザーキックをしていた。横にはストップウォッチが置かれ、広がった黒い巻き毛が眉にかぶさっている。幼いころからずっとアメリカのオハイオ州クリーブランドで育ってきたウォルシュだが、今は生国ポーランドの代表として闘うためプラハを訪れていた。陸上選手としてのウォルシュは、時によって所属国を変えている。一年前にロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得したときもポーランド代表だった。アメリカ合衆国がなかなか市民権を認めてくれないので、どうしようもなかったのだ。

コウベクとウォルシュには共通点が多かった。二人とも、その身体を大衆にしつこく注視されている。あるアメリカのリレー選手はウォルシュに負けると、自分は「男みたいな女を相手に闘う」しかなかったと不平を言った。この選手によれば、ウォルシュは「ひどく大柄で攻撃的で、身の程をわきまえないように見えた」という。コウベクより三つ近く年上のウォルシュはこのとき二二歳。こうした非難を頻繁に浴びながらも、受け流すすべを身につけていた。金メダルを獲ってからは、スターのように華やかな暮らし方を選んだ。アライグマの毛皮のコートに青いつばなし帽などおしゃれに金をかけ、たくさんの指輪を一度につけたのは、なにを言われようと自分は傷ついてませんよと見せびらかすためだった。

部屋に入ると、ウォルシュは床に寝ころんだままコウベクを見上げてほほえみかけ、オットマンを指差して腰をおろすよう勧めた。それから半時間、二人はいっしょに座ってほかの有名ランナーたちのうわさ話をした。コウベクは天にも昇る思いだった。帰りぎわになって初めて、ナイトテーブルに目がとまった。隠しもせず置かれていたのは、ひげ剃り道具のセットだ。ふり向いてみると、ウォルシュの鼻の下にはかすかにひげの輪郭が見てとれる。思わず顔に手が行った。自分もつい数時間前に剃ったばかりなのだ。何年もたってから、彼はこのときのことを解放の瞬間として回想し、「苦しんでいた」のは「自分一人ではなかった」「世界で一番有名な陸上のスターだって、ひげを剃らなきゃいけなかったんですから」と記している。

翌日は二人が対戦する日だった。コウベクが勝つと考える人などほとんどいなかった。ウォルシュはオリンピック経験者で、技量では頂点に立っている。対するコウベクは、何度か目ざましい勝利を挙げたとはいってもこの世界ではまだまだ新人で、やせっぽちの一九歳だ。自分でも一〇〇メートル走のスタート時には、「九九パーセントは」ウォルシュが勝つと思っていたくらいだ。だがふたを開けてみるとだれもが衝撃を受けた。コウベクが金メダリストに勝ってしまった。わずか千分の数秒、先にゴールしたのだ。観客席は大騒ぎになった。カメラマンの群れがコウベクをとり囲み、数百人が握手を求めて列を作った。

二か月後、プラハを本拠地とするスポーツリーグ、VSプラハから、ブルノにあるコウベクの自宅に手紙が届く。ぜひわがクラブへという誘いに、一〇〇クローネが同封されていた。コウベクは誘いに乗った。プラハは大きい街だから仕事も選べそうだし、選手としても上達できそうだ。ブルノでの暮らしは行き詰まっていた。服飾雑貨店では昇進の目はないし、友だちがたくさんいるわけでもない。その秋、長年の同僚ボジェンカに別れを告げると、かばんに荷物を詰めて首都へ向かった。

プラハでは大学教授のアシスタントの職を見つけた。月に四九九クローネというかなりの薄給も、内容がいたって楽なので気にならなかった。実質的には受付係で、たまにかかってくる電話に出るだけでよく、たっぷりある空き時間をトレーニングに使うことができた。次の大きな大会は国際女子競技大会で、翌一九三四年の八月にロンドンで開かれることになっている。

それに、この仕事は家賃がかからない。ルネサンス様式の建物が並ぶ石畳の「黒通り」に面した大学寮に無料で住むことができたのだ。自分の部屋は、ベスビオ火山やドイツのシュヴァルツヴァルトなど、いつか行ってみたいと夢見ている土地の絵はがきで飾りつけた。人づき合いは好まず、映画よりもトラックを走っている方が好きだった。のちに発表されたエッセイを見るかぎり、コウベクは生まれつき恥ずかしがり屋で、かなり臆病でもあったらしい。友だちがたくさんほしいと思ったこともなく、自由な時間は一人で過ごすことに慣れていた。朝は時計塔の鐘の音で目を覚まし、ベッドを出ると混んだ市バスでVSプラハの練習場に向かった。

大都市で暮らすようになると、好奇の目もひどくなった。試合に勝てば勝つほど、視線を感じることは増えていく。今度のクラブ、VSプラハでまずコウベクを疑いだしたのは女子選手で、男子もあとに続いた。お前はなにか隠しているだろうという露骨な非難の手紙も匿名で届くようになった。「練習でも試合でも、なんで共同の女子更衣室で着替えないんだ?」という手紙もあった。手紙は毎回捨てていた。届いたことさえ忘れようと努めた。実力さえ本物なら「雑音」ごときで乱されないはずだと思ったのだ。あんな雑音を送ってくるやつらは、足を引っぱりたいだけなんだ。それでも、動揺しないと言えば噓になる。心の奥底では、手紙の言うことはそう外れてはいないとわかっていた。

プラハに着いてすぐ、知らない男性から手紙がきた。どうせまた不正の告発だろうと身構えながら開いたが、気づくと長い手書きの手紙に引きこまれていた。差出人はカレル・リースカという少年だった。

第10章

(略)

この日の暴動は、ユダヤ人に対する暴力事件としてはヒトラー台頭以来有数の規模でありながら、ほとんど報道されなかった。ナチスはマスコミを完全に掌握しており、気に入らない記事は差し止めるのが当たり前になっていた。虐殺のニュースがアメリカに伝わったのはひとえに「ザ・リヴィング・エイジ」という雑誌の記者が一人、たまたま現場にいて目撃したおかげである。彼の書いた記事は、多くの人々がすでに知っていたことを裏づけることになった。ヒトラー政権は、ユダヤ系住民の皆殺しへと向かいつつある。

数日後、アメリカユダヤ人委員会は、アメリカはベルリンオリンピックをボイコットせよという以前の呼びかけを再開した。ただし今回は、有力者が味方についた。ブランデッジの後を継いでAAUの会長になったジェレマイア・マホニーである。マホニーは暴動の報せを受けて、アメリカのベルリン大会参加を阻止しますとの公約を掲げた。ブランデッジは憤慨した。マホニーがニューヨーク市長の座を狙っていることは知っていたから、突然の心変わりは選挙目当ての作戦にすぎないと言い立てた。マホニーやほかの役員たちが、エスカレートしてきたナチスの暴力に本心から怖くなったのではという可能性は思い浮かばなかったらしい。

もともとボイコット側の事情など斟酌していなかったブランデッジだが、今度こそ愛想もつき果てた。クアフュルステンダムの街で露骨に牙をむいたファシズムよりも、彼にとってはボイコット運動の再燃の方がはるかに気がかりだった。スポーツ界の有力者たちに宛てて盛んに怒りの手紙を書き、その文中では、反ユダヤ主義者たちが好んで引きあいに出す論拠をそのまま並べた。ニューヨークの新聞はユダヤ人に「かなり牛耳られている」し、ユダヤ人は「知恵が回るからスポーツの宣伝効果をよく心得ており、アメリカオリンピック委員会を味方につけようとできるかぎりの努力をしている」といって、オリンピックに対するマスコミの猛攻撃に「一枚かんでいるかもしれない」「ユダヤ商人の広告屋」に憤激していた。

ナチスの暴力の激化を控えめに見積もりたい思いはIOCの幹部たちとて同じだった。IOCのアメリカ人委員であるチャールズ・シェリルも、広報のキャンペーン一つでボイコットは抑えこめるだろうと判断していた。ちょうど緊張が高まっていた八月の二四日、シェリルはミュンヘンでヒトラーに会いに行っている。ナチスはユダヤ人選手も排除しないよとヒトラーに公言してもらえば、アメリカの大衆も納得してくれるだろうと考えたのである。けんかを売りに行くつもりはまったくなかった─同意は得られると信じていたからだ。ところがシェリルが用件を切り出すと、ヒトラーは鼻で笑った。IOCが無理強(じ)いするなら、こっちは「純粋にドイツ人だけのオリンピック」を開催するまでだ。

シェリルは会見が終わるか早いか、IOCのバイエ゠ラトゥール会長に大あわてで手紙を書き、あなたも「生涯最大の衝撃に出会うことになるでしょう」と警告している。シェリルはことの仔細をマスコミに伏せる判断を下したものの、それでもオリンピック支持は撤回しないと決めた。「フェアプレイ」を守ると公言しているシェリルなのに、ヒトラーにユダヤ人の出場をにべもなく断られただけでは撤退を決めるに足りなかったらしい。

そのすぐ後にももっと危険な兆候が続いたが、やはり、IOC幹部たちをとりこにしていた幻の信頼ムードを破るには至らなかった。同年九月にニュルンベルク人種法が可決されて、ユダヤ系の住民は市民権を剥奪され、「アーリア系の」ドイツ人との婚姻も違法となった(一一月二六日には適用範囲が拡大され、黒人とロマの市民権も奪われることになる)。この法律がドイツにすさまじく暗い未来をもたらすことはだれが考えてもわかったし、多くのボイコット派も同じ指摘をしていた。ロサンゼルスのあるスポーツ指導者は、「ドイツの民衆は、うわべではオリンピックのもてなしをやってのけるでしょう」が、「ヒトラーの政府はすでに、真のオリンピック精神に違反しているのです」と警告した。それでもまだIOCにとっては、人種法は大量虐殺へ近づく一歩というよりも、またもや広報のじゃまをする汚点に見えていたのである。(以下、本文つづく)

あとがき

二〇二一年にあるデジタル新聞アーカイブで調べものをしていたところ、ぼくは偶然にも、本書でとり上げたスポーツ選手たちの豊かな、そして互いに絡み合った人生に出くわしました。これほど騒がれた有名人たちが今では忘れられているのも不思議なら、彼らが当時の一般大衆におおむね温かく歓迎されていたことも意外でした。一九三〇年代といえば、クィア・コミュニティが地下に隠れることを強いられていた時代だと思っていましたから。これはもっと調べないわけにはいきません。こうして生まれたこの本は、スポーツにおける性別確認検査の歴史という以上に、クィアの可能性の本でもあります。

クィアの可能性に焦点を当てるとはつまり、歴史はまっすぐ進むものというぼくらの思いこみに逆らってくるこうしたナラティブを明るみに出そうという意味です。昨今のようにクィア、なかでもトランスの人々に対する政府のバックラッシュがひどいときにあってもなお、人はついつい、時代は古ければ古いほどクィアにとってはひどい世界だったはずだ─いろいろ至らないところはあっても、自分たちは世の中を進歩させてきたのだと思いがちです。それにも一理あるのでしょう。でもクィア史はそう単純ではないし、単純だったこともありません。今日、「ニューヨーク・タイムズ」のような刊行物に頻繁に掲載されるトランス差別的な記事を、一九三六年にズデニェク・コウベクやマーク・ウェストンをとり上げた記事と比べてみれば、歴史の複雑さが見えてくるでしょう。ぼくはなにも、一九三〇年代を美化するつもりはありません。ただ、知らなければ平板に思えてしまうその時代に、元どおりの奥行きを与えたいのです。まずは、もしかしたらぼくらもこの十年間から学ぶものがあるかもしれないとの前提から出発しましょう。時の裂け目に埋もれていた過激なクィアの物語の数々が、ジェンダーやセクシュアリティ、身体、それに現代のクィア・コミュニティについてのぼくたちの理解に、新たな輪郭線を加えてくれるかもしれません。

この本では、性別は不変のカテゴリーではないという前提から出発しています。こういうと、そんなことは当然ではないかという人もいれば、とんでもない話だという人もいるでしょう。でも歴史的にいえば、人類は「男」と「女」を分かつ決定的な指標を持っていないし、持ったこともありません。ここ数百年、性科学者たちは染色体やホルモン濃度、外性器、身体の表現型、卵巣などの内性器、その他さまざまな要素を研究してきましたが、毎回、それが幅広い連続体の上に分布していることが明らかになりました。染色体は必ずXYとXXというパターンにすんなりおさまってくれるとはかぎらないし、ホルモンの濃度にも、ここまで女性でここから男性という線はないという具合です。通常は男性的とされる特色と女性的とされる特色の両方を持って生まれてくる人もたくさんいます。政府なり、各種の取り締まり機関なりがおこなう「性別」の定義は、実をいうと主観的な選択です。彼らはここ百年ほどにわたり、それぞれの責任でこの選択を引き受けてきたのです。

このことを理解しておくのは重要です。なぜなら、それを知っていれば、車両管理局が免許証に性別を記載するとき、あるいは、もっと本書のテーマに近いところでいうと、IOCがだれかに男子種目なり女子種目なりへの参加を認めるとき、それはなんらかの客観的な現実を反映してのことではないんだなとわかるからです。車両管理局もIOCも歴史の節目ごとに、自分たちにとって「男」とは、「女」とはなにを意味するのかについて、恣意的な決断をくり返しているのです。人はとかく、このプロセスは科学を元にしていると思いがちですが、そうではないし、そうだったこともありません。

本書は、性別の規制の中でも最も報道の対象になりやすく、また最も物議をかもす形態、つまり、性別確認検査の起源をたどるものです。一九三〇年代以降、スポーツ界の上層部は、ろくに定義もしていない「男」と「女」というカテゴリーに人間を切り分け、自分たちの分類におさまらない人々、たいていはトランスとインターセックスの人々を追放するようになりました。一九三六年のIOCの指針と最近の制度的差別、たとえば二〇二三年のワールド・アスレティックスによるトランス女性選手ほぼ全員の排除(ワールド・アスレティックスはIAAFの新名称です)とのあいだには、切れ目のない線を引くことができます。陸上界のお偉方はことあるごとに性別二元論をルール化し、当てはまらない者をパージする決断をくり返してきました。

現代ではジェンダーと生物学的性別は別個のカテゴリーと考えられているので、生物学的性別を語るよりもジェンダーを語った方が妥当な場面が多いのですが、本書では一貫して「生物学的性別」の意味に焦点を絞りました。そこには穴があると示したかったからです。「生物学的性別」は今でも、まるで男女という二つのカテゴリーにやすやすと切り分けられる客観的な指標みたいなふりをしています。性別確認検査の推進派には、「女性」も「男性」も一貫性のある生物学的カテゴリーで、それぞれに固有の目印があると思いこんでいる人が多いのですが、これは誤りです。性別がどのように構築されてきたのかに狙いを定めることで、「生物学的性別」が揺るがないカテゴリーだという発想を打ち消せればいいなと願っています。スポーツ界の重鎮たちにとっても、「男性」と「女性」を分かつ線は、わざわざ作りあげなくてはならないものでした。

ペイズリー・クラはその著書、『機能としての性別(Sex Is as Sex Does : Governing Transgender Identity)』の中で、アメリカの各州が出生証明書や運転免許証の性別表記をどのように管理しているかを、そしてその管理方針が、年月が経つにつれてどのように、どんな理由で変遷するのかを分析しています。クラによれば、役人たちが住民に身分証の改訂を許可する決断は、性別が当人にとってなんであるかに基づいてではなく、性別が当人に対してどんな役に立つかに基づいているとのことです。(以下、本文つづく)

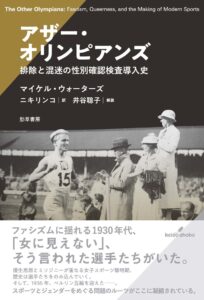

解説 クィアとファシズムの歴史としての性別確認検査

井谷聡子

近年、スポーツ界やスポーツとジェンダー研究の領域を超えて、性別確認検査の存在が広く一般にも知られるようになってきた。この制度は、どのような歴史的背景の中で、誰によって、何を目的に導入されたのか。本書は、「女に見えない」として問題視されたアスリートとは一体誰だったのかを明らかにする、歴史研究としてもノンフィクション作品としても優れた、特筆すべき一冊である。

ニューヨーク市ブルックリン在住の著者マイケル・ウォーターズは、ノンフィクション作家として「ニューヨーカー」や「ニューヨーク・タイムズ」などの大手メディアに寄稿しつつ、歴史研究家の顔も持つ注目の若手作家で、本書が初の著作になる。歴史的人物の描写や出来事の解説は色鮮やかで、歴史小説のように楽しみながら一気に読ませてしまう文章力は、こうした著者の経歴を見ると納得である。スポーツにおける性別確認検査の歴史を検証した研究や書籍は、特に英語圏で多数出版されてきた。だが、大半は一九六〇年代以降の制度や議論に関するものだ。それ以前、つまり検査導入の検討が始まったとされる一九三〇年代については資料が乏しく、その時代を調査した数少ない研究も、分析対象は組織の議事録といった公式文書が中心を占める。

しかしウォーターズは、歴史に埋もれた性別確認検査の起源を探り、そのきっかけ、あるいは対象とされたアスリートたちは一体誰で、どのように生きた人物だったのかを明らかにするために、国際オリンピック委員会(IOC)や国際陸上競技連盟(IAAF、現在のワールドアスレティクス)所蔵のアーカイヴだけでなく、チェコ共和国の国立アーカイヴの資料、選手たちが残したエッセイや手紙、彼らについて報じた当時の新聞など膨大な資料を念入りに発掘した。そうして、激動の時代に生きた選手や競技役員たちのもつれた物語を、その複雑性、複数性を消し去ることなく、性別確認検査の歴史物語として流れるようなタッチで書き上げる。本書は歴史研究として優れているだけなく、ウォーターズというノンフィクション作家の力量が存分に発揮されているのである。また、著者自身が「あとがき」に記している通り、性別確認検査の歴史に関する本である以上に、「クィアの可能性の本」でもある。

時代背景

本書の主な舞台となる一九二〇〜一九三〇年代は、大恐慌からファシズムの台頭、第二次世界大戦の勃発へと続く、政治経済の激動期である。また、ジェンダーとセクシュアリティの視点からも、大きな変化の波が押し寄せていた。第一波フェミニズムの長く粘り強い闘いにより、一九一〇年代の終わりに欧米圏でようやく一部の成人女性の参政権が認められはじめる。ドイツでは共和制に移行した一九一八年、米国では一九二〇年、英国では一九二八年だ。教育や賃労働、社会運動にも、より多くの女性が参加するようになった。スポーツでも女性の参加が急速に広がる。髪を短くボブカットにし、日焼けした身体を躍動させる若い女性の姿は、「モダンな女性」の象徴となっていった。

またこの時代には、マグヌス・ヒルシュフェルトが性科学研究所を開くなど、性に関する研究が飛躍的に発展した。モダンな女性たちに加え、クィアな存在が社会で急速に可視化されていく。性別も性別役割も、出生時に割り当てられた男女の分類に基づいて厳密に二つに分けられるという考え方が大きく揺さぶられた。本書の中心的存在であるズデニェク・コウベクやマーク・ウェストンの性別移行を好意的に捉えるメディアも存在するなど、過去が常に現在よりもクィアな人々に対して抑圧的だったわけではない。スポーツ界が画一的な方法で、遺伝子レベルから女性の性別を監視、管理しようと試みる以前には、多様な性のあり方を生きるアスリートたちが女子スポーツに参加し、時には性自認に従って男性として生きることを宣言し、女子スポーツから離れていった。初期の女子スポーツには、そのような包接的な「隙間」が残されていた。だがそうした「クィアな可能性」は、エリート男性らによる女子スポーツ支配の試みとファシストの結託によって失われていく。

当時スポーツ界を支配していたヨーロッパの上流階級の男性たちは、女性の競技参加を積極的に支持してはいなかった。近代五輪の父と呼ばれるピエール・ド・クーベルタンは、女性の出場を強い言葉で批判したことで知られる。アリス・ミリアなど、女子スポーツの発展のために奔走した女性たちの力によって、オリンピックへの女子選手の参加も徐々に増えてはいった。が、テニスやゴルフ、水泳、セーリング、乗馬など、上流階級の白人女性を基準とした「女らしさ」を損なわないとみなされたスポーツに限られ、出場選手数も男子選手に比較してはるかに少なかった。

その状況を大きく変えたのが、陸上競技の導入である。テニスやゴルフなどのように練習や試合に必要な器具が高価だったり、クラブへの所属に人種差別があったりしたため、初期のオリンピック女子種目は裕福な白人女性に占められていた(現在でもこの傾向は残る)。一方で、陸上は一九二〇年代から特に労働者階級の女性たちに人気を博し、黒人女性が早期から参入した数少ないスポーツでもあった。しかし、脂肪を削ぎ落とし、パワフルな筋肉を発達させる陸上のトレーニングによって作り上げられた女性たちの身体は、短パンとランニングシャツというユニフォームや、労働者階級、非白人選手のイメージも相まって、「貞淑な女性」にふさわしくないとみなされるようになる。

医師たちですら、負荷の大きいトレーニングは女らしさを損なうだけでなく、生殖能力を損なったり、男性化させると警告していた時代である。女子陸上選手の女性性に対して特に疑いの目を向けていた人々は、コウベクやウェストンなどの性別移行が報じられると、そうした性別をめぐる懸念が現実になったと考えた。

性別確認検査の起源は「性別不正」ではない

歴史研究としての本書の大きな貢献の一つは、なにより性別確認検査の始まりが、男性が女性と偽って出場した「性別詐欺」という不正にあるとする定説を明確に否定した点である。

「その日[一九三六年八月四日]の夕方のあるとき、どこかで話の方向が変わった。ズデニェク・コウベクやマーク・ウェストンについての報道が何か月も続いてきたところに、IOCが性別確認検査を導入するかもという話が出たのだから、それは起こるべくして起こった─性別詐欺という非難である。ステラ・ウォルシュの故国ポーランドでは、スティーヴンズの勝利は疑いの目で、それどころか嫌悪の目で見られていた」(二〇八頁)

一九三〇年代当時、性別確認検査の導入を議論していたIOCの上層部も、ナチスの高官らも、性別確認検査によって具体的にどういう女性を排除しようとしているのか、明確にわかっていなかった。制度化に動いたIOCもIAAFも、「資格剥奪につながる「身体的状態」がなにを意味するかも説明していない」(二一五頁)のである。スポーツが女性を男性化させるとまことしやかに信じられていた時代、女子スポーツ界で活躍し、後に性別移行した選手も、筋肉質で「男に見える」だけのシス女性も、DSDs/インターセックスの女性も区別されていなかった。(以下、本文つづく)