あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

橋本 努 編著

橋本 努 編著

『環境思想入門』

→〈「はじめに」「第17章 アース・デモクラシー――V.シヴァ」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。

はじめに

橋本 努

記録的な猛暑日!

「今日は〇〇県の〇〇市で日中の最高気温が40℃を超えるなど、記録的な猛暑日となりました。気象庁によりますと、今後も日本各地で35℃を超える日が続くと予想されています。引き続き外出や運動を控えてください。室内ではエアコンを使用してください。こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を続けてください。……」

毎年夏になると、こんなニュースが当たり前のように報じられるようになりました。いったいこの先、気温はどこまで上昇するのでしょう。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最新の報告書によると、もし私たちが二酸化炭素(などの温室効果ガス)の排出量を減らさなければ、今世紀末(2081~2100年)には工業化以前と比べて、3.3℃から5.7℃程度気温が上昇すると予測されています。陸地での気温上昇は、海面付近よりも1.4~1.7倍の速度になる見込みです。すると人類が生活する諸地域では、2070年までに、平均して約7.5℃上昇するかもしれません。

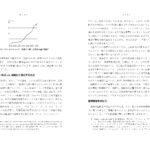

次図は、1900年から2024年にかけての「エネルギー関連[部門]で排出された二酸化炭素排出量」の推移です。2020年には、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、二酸化炭素の排出量は前年比で約5.5%減りました。ところがその後の排出量は増加に転じています。2024年には、過去最高の376億トンを記録しました。

地球にやさしい生活vs.温暖化に適応する生活

地球温暖化の対策に向けて、「パリ協定」という国際的な取り組みが、2016年に発効しました。この協定は、地球の気温上昇を1.5℃から2℃以内に抑えることを努力目標に掲げています。しかし米国のトランプ大統領は、第1期(2017-2021年)にこの協定を離脱し、その後バイデン政権(2021-2025年)のもとで復帰したものの、トランプ政権の第2期(2025年1月発足)に再び離脱すると宣言しました。米国は温暖化対策をめぐって大きく揺れています。私たちは本当に、世界全体で二酸化炭素の排出量を減らすことができるのでしょうか。

二つの環境指標を紹介しましょう。一つは「アース・オーバーシュート・デー」です。私たちの消費量は、生物資源(バイオキャパシティー)の容量を超えています。1年間で換算すると、人類が許容範囲内の資源を使い果たす日(アース・オーバーシュート・デー)は、2024年においては8月1日でした。つまり、同年8月2日以降の私たちの消費は、すべて持続可能なものではなかったということです。

もう一つの指標は、「エコロジカル・フットプリント」です。日本人は、地球の生態系を持続できないほど資源を消費しています。もし世界中の人が日本人と同じような生活をすれば、地球は2.9個分必要になるでしょう(2018年)。地球が持続可能な生活をするために、日本人はざっくり言って消費を3分の1に減らす必要があります。

以上の二つの指標からわかることは、地球温暖化の阻止はとても難しいということです。私たちは降参してあきらめるべきでしょうか。地球温暖化を受け入れて、適応策を考えるべきでしょうか。

すでに日本政府は、私たちが「地球の温暖化に適応すべき」という発想のもと、2018年に「気候変動適応法」を制定しました。この法律に基づいて、例えば北海道では2021年に「北海道気候変動適応センター」が設置され、熱中症対策を呼びかけています。このほかにも同センターは、北海道ではこれからワイン用ブドウ栽培の適地が拡大するだろうといった情報を提供しています。私たちは温暖化に適応しつつ、これをビジネスチャンスとしなければならない。そのような発想に基づいて、地方行政が動きはじめています。

温暖化はきわめて深刻ですが、しかし「困ったなあ」と感じている私たちは、ある意味で特権的です。実際に、温暖化の影響で命や生活の場所を奪われる人たちがいるからです。私たちは気候変動の被害者であると同時に加害者でもあるというこの現実を、どのように受けとめるべきでしょうか。

環境思想を学ぼう

地球の温暖化を抑止するためには、まず、私たちが気候変動に関するニュースに関心を寄せて、新聞記事やネット記事を読むといったことが日々の実践になります。ネットで気候変動に関する記事が多く読まれると、そのような記事がさらに産出されて、やがて大きな世論を形成し、政治を動かす力になると期待できるからです。

次に必要になのは、私たちの消費生活を見直すことです。本書ではそのためのアイディアを紹介しています(本書232頁以下参照)。ご関心のある読者は、同章の参照文献をさらにご覧ください。

また私たちは、地球温暖化の問題を広く議論していく必要があります。現代は、気候変動の時代です。はたして私たちは、地球温暖化を抑止できるのでしょうか。私たちは希望と絶望のあいだで揺れ動いています。「温暖化は抑止できそうにない」とあきらめている人も含めて、私たち人類はこれから、地球温暖化の問題に否応なく直面しつづけるでしょう。

本書『環境思想入門』は、地球温暖化の時代を生きるための入門書です。環境思想は、21世紀の新たな教養です。本書はその新しい教養のかたちをイメージして編まれています。第Ⅰ部は哲学です。「自然とは何か」といった根本的な問題から入って、私たちが生きている社会の全体像を捉えます。第Ⅱ部は倫理学です。規範理論の観点から、私たちにどんな課題が課せられているかを検討します。第Ⅲ部は政治経済の理論です。とくに地球温暖化問題をめぐる議論を紹介します。第Ⅳ部は、経済思想です。現在の経済体制を変革するためのビジョンを検討します。最後に第Ⅴ部は、実践論です。私たちがなしうるアクションを紹介します。以上、本書は体系的に構成されていますが、それぞれの章は独立していますので、どうぞ自由に読み進めてください。

(図と注は割愛しました。PDFでご覧ください)

第17章 アース・デモクラシー ――V. シヴァ

橋本 努

科学的農法による「緑の革命」は、大地を荒廃させた。土地の豊かさを回復させて生活を取り戻すには、どんな思想が必要なのだろう?

穀物のガンディー

ヴァンダナ・シヴァ(1952-)は、インドの思想家であり環境運動家である。インドのパンジャブ大学で物理学の学位を取得したのち、カナダに留学し、西オンタリオ大学にて、物理学の哲学に関する論文で博士号を取得した(1978年)。その後、自ら「科学・技術・自然資源政策研究財団(現「科学・技術・エコロジー研究財団」)」を1982年に設立し、種子の保全運動や生物多様性のための運動などに尽力してきた。シヴァは20冊以上の単著・共著・編著を著す一方で、アフリカ、アジア、ラテン・アメリカ、アイルランド、スイス、オーストリアなどの諸地域で、草の根的な環境運動に貢献してきた。その功績は国際的に高く評価され、「もう一つのノーベル賞」と呼ばれる「ライト・ライヴリフッド賞」や、国連アースデイ国際賞など、さまざまな受賞に結実した。シヴァはインドの哲人マハトマ・ガンディーのように、独自の哲学と政治実践を結びつけるところに人間的偉大さがある。その活動を讃えて「穀物のガンディー」と呼ばれることもある。

シヴァの主著は、『生きる歓び』および『緑の革命とその暴力』である(Shiva 1988=1994; 1991=1997)。1970年代のアメリカにおける緑の革命は、インドの農業に悲惨な事態をもたらした。化学的に合成された肥料や品種改良された種を使って生産量を増大させる農法が、土地の生命力を奪い去り、不毛な大地に変えてしまったのだ。シヴァはそんな近代科学の暴力的側面を告発し、従来の農業がもつ知恵を活かす方向に農業を導いた。そしてまた、2000年前後には、農作物の種の知的財産権を主張する多国籍企業を批判した。『バイオパイラシー』および『生物多様性の保護か、生命の収奪か』は、その代表作である(Shiva 1997=2002; 2001=2005)。

チプコ運動と還元主義批判

過去300年間、インドの森林は大英帝国の植民地支配下で大規模に破壊されてきた。インドの人々の権利やニーズや知識は無視され、商業的利益のために森林が伐採された。それは生命の多様性を無視して、地域の生態系を壊すものであった。そのような歴史を背景にして、インドでは独立後の1970年代に、森林の大規模伐採に反対する「チプコ運動」が各地で展開される。チプコとは、「抱きしめる」という意味のヒンズー語である。人々が木に抱き着いて、伐採計画を阻止する草の根運動が繰り広げられた。その当時、運動の担い手として注目されたのは一部の男性たちであった。しかしシヴァによれば、「チプコの歴史は飛び抜けて勇気のある女たちのビジョンと行動の歴史」である。森林の伐採は、飲料水や灌漑用水を枯渇させ、土地の力を衰えさせ、農業を持続不可能にしてしまう。それを阻止するエコロジカルな洞察と政治的道徳的な力は、女性原理によって提供されたのだという。

シヴァは例えば、ガンディーの愛弟子で、ヨーロッパからインドのヒマラヤ山麓に移り住んだ、ミラ・ベーンとサララ・ベーンの貢献を評価している。2人は現地の人々から環境の生態学的な知恵を学び、チプコ運動の論理的指導者になった。現地の女性の権利を高める一方で、森林の伐採を阻止することに貢献した。この2人の背後にある思想は、古代インドの森林文化に由来する。2人のおかげで、チプコ運動は、エコロジーとフェミニズムの運動として成功を収めたという。

チプコ運動が批判したのは、近代的な植林事業と還元主義の思想だった。還元主義者たちは、経済価値のない森林や植樹は雑草であるとみなし、もっぱら市場向けの木材生産という観点からのみ、森林を評価する。しかしこの考え方は、市場価値以外にも多様な価値をもった「自立的なシステム」としての森林を破壊してしまう。それだけでなく、多様な社会的集団がその利用権を分かちあう「コモンズ」としての森林まで消失させる。例えば還元主義者は、パルプの原料で収入源となるユーカリの木を好んで植えるが、ユーカリの木は土壌を荒廃させる。多くの水分を必要とする一方で、水を保全する機能はないからである。これに対してホンゲの木は、木材としての商品価値はないものの、乾燥した土壌を肥沃にして水分を保全する。伝統的に、インドの大地で食料や飼葉や肥料を提供してきたのは、ホンゲの木だった。ところが還元主義者たちは、ホンゲをユーカリに植え替えて、経済的利益と引き換えに土壌の豊かさを奪ってしまった。このようなユーカリによる緑化に対して、インドの女性たちは各地で反対運動を展開した。

土地の生態系を守るためには、共有地と共有資源が不可欠である。共有地においては、多様な作物と家畜と樹木を組み合わせた生産が可能になる。インド政府は、共有地を一部の個人やグループに貸し付けて、市場価値のある植樹を進めた。しかしその受益者となったのは、貧しい農民の10%程度であったにすぎない。シヴァはこのような開発を進める政府と世界銀行を批判して、共有地を守り、最も貧しい人々を救う方法を優先すべきであると訴えた(Shiva 1988=1994, Ch.4)。

西欧家父長制的な開発vs.女性の原理

シヴァによれば、経済「開発」とは、西欧による植民地支配のかたちを変えた継続である。開発は、有機的に連関した生態系を破壊してしまう。経済的利益を追求するあまり、搾取と不平等と不正と暴力をもたらす。シヴァはこれに対して、女性原理としての生産性を対置させた。

およそ成長には二つの種類がある。一つは「男性による女性の支配」、すなわち家父長制に基づく原理である。これは「国民総生産(GNP)」の増大を目標として、経済の成長を測ろうとする。しかしGNPは、経済的利益を追求するための指標となる一方で、その追求は自然を破壊し、生態系を荒廃させる。GNPの追求は、資源を大量に消費することで生産性を上げようとするが、自然破壊という隠れたコストを無視している。この隠れたコストは、女性の労働にいっそう重くのしかかる。従来の女性の労働は、生態系を維持することに貢献してきたからである。

GNPを追求する立場は、男性中心主義である。それは経済的利益のために森林を大量に伐採して、生態系を崩してしまう。これに対して森林の生態系を保護し、土地の生命力を育む思想は、女性原理が提供する。女性原理は、生命を生み、基本的なニーズを満たし、自然と協働し、エコロジカルな生活を可能にする。そのような女性の労働と潜在能力は、しかし、近代の経済成長主義の思想のもとでは低く評価されるだけでなく、不要なものとみなされてきた。

加えてGNPを追求する立場は、新たな貧困を生みだす。利潤の追求のために新しい労働集約的な技術が導入されると、従来の土着の技術は後進的で非生産的なものとみなされる。生態学的に健全な技術であっても、前近代的で不要なものとされてしまう。近代的な生産技術が導入されると、人々は従来の生活を続けることが難しくなる。利潤を生まない労働を引き受ける人がいなくなってしまうからだ。人々は利潤を生まない労働が、文化的にも貧困なものであると誤認しはじめる。しかしGNPを追求する開発の立場は、私たちの生存そのものを脅かす。そのような開発主義と成長主義の立場に対して、生態学的な真の成長、すなわち多様性と生命の向上をもたらす女性原理を対置させたところに、シヴァの思想の核心がある。

GNPを追求する開発の立場は、近代科学を用いて、科学的農業、科学的林業、科学的畜産業を導入する。だが自然を断片化して因果関係を把握し、物事を還元主義的に捉えるうちに、女性を生産的な労働から追放してしまう。実際近代西欧に誕生した科学は、フランシス・ベーコン(1561-1626)による男性中心的な企てだった。ベーコン的な二元論は、女性と男性、心と物質、主観と客観、情緒と理性、自然と自然の支配を区別して、それぞれ後者の理念を還元主義的で機械論的な科学的態度と結びつける。このような還元主義は、自然を個別の要素に還元して捉え、全体をコントロールしようとする。そしてその手法を男性的な価値と結びつける。

しかしこの態度は、別様の知識をもつ人や、別様の認識方法を排除するがゆえに、自然を認識する人間の能力を減少させてしまう。それだけでなく、自然を無気力な「モノ」とみなすことで、自然が自らを更新する力をもつことを無視し、その能力を低く評価してしまう。(以下、本文つづく)