あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

山下玲子・有馬明恵 編著

山下玲子・有馬明恵 編著

『「日本人」であることとメディア 日本人らしさと世論の社会心理学』

→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。

まえがき

自分が何人であるか(たとえば,日本人であること)をふだんから意識している人は少ないだろう。では,次のようなことは一度くらい経験があるのではないか。テレビやネットのニュースで大谷翔平選手の大リーグでの偉業ともいわれる記録樹立を知り,同じ日本人であることを誇りに思ったり,同じ日本人として応援したくなったり,大谷選手が現地の人たちから応援されている様子を見て嬉しくなったりした。あるテレビ番組のインタビューで,日本を訪れる外国人観光客が「日本人のここが好き」「日本のこういうところが大好き」と答えているのを見て,日本人や日本のすばらしさを改めて認識した。外国での悲惨なテロや紛争・戦争のニュース映像を見て,「日本は平和でよかった」と思った。東京2020 オリンピック・パラリンピック時に,なぜ自国開催のオリンピックに賛成する日本人と反対する日本人がいるのか不思議に思ったなどなど。

本書は,以上のようなメディアを通して私たちが意識させられる日本人意識を,社会心理学的視点から行った調査とその分析を用いて明らかにする。「自分は日本人である」「日本を好きである」「日本/日本人はすばらしい」という思いと自分のメディアの利用の仕方はどのように関係しているのか,メディア利用の違いによって「日本人である」という思い,日本人や日本を誇りに思う気持ち,諸外国に対する評価や好悪感情に違いはあるのか,といった疑問に本書は答えていく。

2020 年代半ばに差し掛かった今,私たちの日常生活にメディアがあるのは当たり前のことであり,私たちの身の回りにある媒体としてのメディアの種類は,スマートフォン(スマホ),PC,タブレット,テレビ……と多岐にわたる。さらに,それらメディア(媒体)を通して提供されるサービスの種類も多い。本書ではこれら媒体とサービスの両方を特に断りのない場合は「メディア」と呼ぶ。それらメディア(媒体とサービスの両方)は,私たちにとって開かれた「社会の窓」「楽しみのツール」であり,私たちは1 日に何度となくいくつものメディアを使い,情報を収集したり,娯楽を楽しんだり,情報を発信したりしている。したがって,私たちは知らず知らずのうちに多かれ少なかれメディアの影響を受けていると考えられる。

メディアが私たちの意識や行動に与える影響については,1920 年代以降,いわゆるマスメディア四媒体である新聞(紙ベース),雑誌(紙ベース),ラジオ,テレビを中心に,心理学,政治学など様々な学問分野の研究者たちがそのメカニズムの解明に挑んできた。本書では,これらマスメディア四媒体を「オールドメディア」もしくは「伝統メディア」と呼ぶ(以下,「まえがき」ではオールドメディアと表記)。昨今のメディアは,既に述べたようにオールドメディアだけではない。ICT 技術が発達したことで,オールドメディアはインターネットやSNS(ソーシャルネットワーキンクサービス)を介して自社が扱うニュースなどの情報を流通させるようになり,一般市民も個人の経験やニュースに対する感想をSNS や動画で発信できるようになった。今日,世の中に流通し,私たちが入手できる情報量は多く,その種類も多岐にわたるのである。そこで,本書では,オールドメディアさらにはオールドメディアの情報を流通させている新聞社やテレビ局などのオンラインニュースや公式SNS,まとめニュースのサイトを総称して「マスメディア」と呼ぶ。

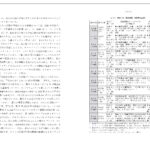

ここで本書の研究成果を支えている調査データについて説明しておきたい。本書の執筆者たちは,平成から令和となった2019 年以降,「日本人」であることとメディアとの関係を突き詰めるべく,表0―1 に示されている11 の調査研究を含む計13 の実証研究(アンケートやインタビューなどを通してデータを収集し,それを分析し研究課題を明らかにし仮説を検証する研究)を2023 年までの5 年間で行ってきた。本書には研究グループ外で行われた2 つの調査に基づく2 つの章(第12 章,第16 章)を設けているが,表0―1 には我々研究グループが行った11のWeb 調査とインタビュー調査の概要を掲載しており,それらの調査のデータは第1 章,第3 章,第12 章,第16 章以外の章で使用されている。これらの11 の実証研究と表0―1 に掲載されていない2 つのテレビ番組の内容分析(第1章と第3 章でデータを使用)を行うために,我々研究グループは対面とオンラインで研究会を継続的に行い,その時々のホットトピックについてどのように研究するかを話し合った。我々が行った研究のほとんどが量的アプローチ(アンケートなどで数値データを収集し,統計的手法を用いて分析する方法)であるが,その事象に対する行動(そのイベントを見た,参加したなど)や好き嫌い・良い悪いといったことに終始せず,そうした行動や評価的感情に影響を与えるメディア利用やその他の心理的要因,とりわけ日本人意識やグローバル意識との関連を検討できるよう調査を設計した。

なお,それぞれの調査で焦点を当てたホットトピックは,表0―1 の「調査時期のメインイベント・主な調査項目」の列にゴシック体で記されているイベントであり,それらのイベント名からわかるように,我々の研究では,メディアで見聞きすることで日本人が「日本人」であることを意識する可能性のある出来事やイベントを多く取り上げ,調査を行ってきた。このように幅広い出来事やイベントを扱うことで,本書は「日本人らしさを再確認するとき」「日本人であることを誇りに思うとき」「日本人として世論・分断・リスクを意識するとき」という3 つの大きなテーマに沿って,「日本人」であることとメディア利用との関係,日本人らしさと世論の関係について社会心理学的観点から明らかにすることができた。

第Ⅰ部「日本人らしさを再確認するとき―日本ネタ番組と改元イベント」は,5 章で構成されており,2013 年に増加したといわれるテレビの日本礼賛番組(本書では日本ネタ番組と呼ぶ)と平成から令和への改元イベントの中継番組に焦点を当て,メディアで強調される日本人らしさ,そうした日本人らしさをオーディエンスはどう受け止めたかを明らかにした。第1 章と第3 章では,それぞれ日本ネタ番組と天皇の退位・即位に関わる中継番組の内容を分析し,何がどのように扱われ,何が扱われていないのかを浮き彫りにした。そして,第2 章では日本ネタ番組を視聴すること,第4 章は天皇の退位・即位の中継番組を視聴することが日本人であることをどのように再確認させ,コスモポリタニズム意識とどうかかわっているかをWeb 調査のデータから詳細に検討している。第5 章は,Web 調査のデータと若年層の協力を得て行ったインタビュー調査のデータに基づき,ジェンダー意識やテレビを通して伝えられる天皇・皇室像が象徴天皇制の維持にどう貢献しているかを考察している。

国際的なスポーツイベントを研究題材としている第Ⅱ部「日本人であることを誇りに思うとき―オリンピック,FIFA ワールドカップ,WBC」は6 章で構成されており,スポーツイベントを軸としているものの多角的な視点から,日本人としての誇りとメディア接触との関係,さらには日本人の間に生じる分断に迫った。第6 章では,コロナ禍で開催されたオリンピック・パラリンピックに対する賛否とその理由がメディア利用やその他の心理的要因との関連で検討されている。第7 章では,メディアを通して観戦した東京オリンピックを人々がどう評価したかをメディア利用との関連で精査している。第8 章は,コロナ禍でオリンピックを開催することがその国のイメージにどう影響するかをオリンピック情報への接触との関連で検討している。第9 章は,FIFA ワールドカップ2022 での日本代表の戦績,ロッカールーム清掃とサポーターたちのスタジアム清掃が日本人アイデンティティにもたらした影響を明らかにしている。第10 章は,国際スポーツ大会の日本代表に求められる日本人らしさを詳細に検討している。第11 章では,大谷翔平選手や日本人を母に持つ日系アメリカ人であるヌートバー選手の活躍で注目されたWBC2023 の功罪を浮き彫りにしている。

続く第Ⅲ部「日本人として世論・分断・リスクを意識するとき―年代,ジェンダー,国際情勢,新型コロナウイルス」も6 章で構成されているが,バラエティに富むテーマから私たちのメディア利用によりもたらされるさまざまな問題を精査・検討している。各種調査からメディア利用状況は年齢や性別によって異なることが知られているが,第12 章では執筆者である北村智が携わった「令和5 年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(総務省情報通信政策研究所, 2024)のデータを用いて,特にグレイ・デジタル・デバイドと呼ばれる高齢者のICT 利用の遅れがもたらす日本における分断の詳細が検討されている。第13 章は,女性たち自身が自分たちの置かれた状況や自分たちに対する扱いについてSNS 上で行う異議申し立て活動(ハッシュタグ・フェミニズム)が浮き彫りにする男女のジェンダー観の差異を論じている。第14 章は,世界情勢に関する情報の入手と日本人が抱く外国イメージとの関係や対外政策に対する意識が,メディア利用やその他の要因との関連で検討されている。第15 章では,新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)の流行最盛期におけるメディア利用とリスク認知,新型コロナ対策への評価と日本人意識・グローバル意識との関係,またリスクに対する考え方の分断の原因が詳細に検討されている。第16 章では,この章の執筆者である柴内康文が監修し,電通総研・電通未来予測支援ラボ(現・未来事業創研)が実施した「クオリティ・オブ・ソサエティ調査2020」のデータを用いて,新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の利用有無の背後にある社会への関わりや見方の差異が精査されている。第17 章は,新型コロナの感染法上の位置づけの移行期に焦点を当て,新型コロナ情報の入手メディアと入手量の違いが,新型コロナに関し世論に流される人とそうではない人を分けていることを浮き彫りにしている。第Ⅲ部では,世論に流されすぎないこと,分断やリスクに対峙することの必要性も説かれており,私たちは今後どのようにメディアを利用すればよいかについてのヒントも提示している。

以上の本書の内容には,日本人論に興味がある人や日本人の愛国心やナショナリズムに興味のある人,メディアで流通するニュース,出来事,イベント,平時の娯楽番組などが人々に及ぼす影響を知りたい人をはじめ,メディア論や社会心理学をはじめとする社会科学を専攻する学部生・大学院生,研究者が興味を持つテーマと考察が収められている。そこで,幅広い読者層を想定し,本書に以下のような工夫を施した。

1) 各章の冒頭にキーワードとイントロダクションを設けている。読者は各章の冒頭を読み,関心を持つテーマ・イベント・「問い」があれば,どの章から読んでもらってもよい。

2) 専門用語については,その学問領域では有名な理論やモデルであっても本文中で丁寧かつ簡潔な説明を心がけた。

3) データの分析に多用されている統計分析の手法については,初出時に本文もしくは注でわかりやすい説明を加えた。さらに,本文中に統計値や統計用語を記すことはできるだけ控え,図表に掲載するにとどめた。

4) 統計的手法を用いて尺度の検討を行った場合は,巻末の付録に掲載した。

本書は,上記1)で述べたことからわかるように,体系的な学習を前提としておらず各章が独立している。読者の方々には個々人の興味や関心に応じた自由で柔軟な学習を独立して進め,「日本人であることとメディア」に関し,異なる視点やアプローチ,多角的な理解を深めていってほしい。また,本書のさまざまな工夫は,専門書としてのクオリティを損なうものではないと考えている。むしろそれらの工夫により,本書はバックグラウンドを異にする多くの読者(専門領域を異にする研究者,初学者,統計学に精通している人,ふだん統計分析を用いた研究を行わない人)の関心に応え,かつ専門が執筆者らと同じもしくは周辺領域である研究者のニーズにも十分応えうるものとなっていると思われる。

本書を読むことで,「日本人」であることとメディア利用の関係,メディアと世論の関係,世論や今後の自身のメディア利用についてなど,多くのことについて改めて考えることができるのではないか。本書が,メディアと自身の関わり方,今後見舞われるかもしれないさまざまなリスクに対峙する際のメディア利用,多文化共生社会を実現するためのメディア利用と日本人意識の関係について,答えを見つける一助となることを執筆者一同願っている。

なお,表0―1 に掲載されている11 の調査研究は,東京経済大学コミュニケーション学部・大学院コミュニケーション学研究科調査・実験等研究倫理小委員会と東京女子大学人を対象とする研究に関する倫理審査委員会,もしくはそのいずれかの委員会の承認/審査不要の判断を得て行われたものである。筆者らの研究遂行に対する両委員会の多大なご理解とご協力に感謝申し上げる。また,本書の研究は東京経済大学メディア&モビリティ研究所の活動の一環として行われ,一部調査は東京経済大学共同研究助成費(D22-02,D23-01,D24-03)によって実施された。ここに記して,感謝の意を表する。

2024 年10 月

執筆者を代表して 有馬明恵

(表は割愛しました。PDFでご覧ください)