あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

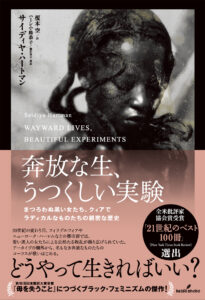

サイディヤ・ハートマン 著

サイディヤ・ハートマン 著

榎本 空 訳、ハーン 小路恭子 翻訳協力・解説

『奔放な生、うつくしい実験 まつろわぬ黒い女たち、クィアでラディカルなものたちの親密な歴史』

→〈「方法論についてのノート」「解説――奔放な生を言祝いで」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。

方法論についてのノート

二十世紀の変わり目、若い黒人の女たちはその叛乱を公然たるものとした。束縛されぬうつくしい生をつかみとろう、この先に待ち受ける新たな苦役の形態から逃れよう、自由であるかのように生きてみよう、そうして女たちは抗った。本書では、彼女らの目を通して世界を語ることで、そのラディカルな空想と奔放(ウェイワード)な実践をふたたび創りだすことを試みる。これは名の知れぬどこかから書かれた物語。ゲットーというどこでもない場所から、ユートピアというどこでもない場所から書かれた物語。

有象無象の群衆(マルチチュード)や収奪されたものたち、いわばサヴァルタンの歴史を書こうとする歴史家は誰であれ、アーカイヴの権力、権威との格闘を余儀なくされる。すなわち、なにを知ることができるのか、誰の視点に重要性が付与されているのか、歴史の行為者としての重責と権威を授けられるのは誰なのかなど、アーカイヴによって限界づけられている制約との対峙を迫られるのだ。奔放なものたちの記録を記すにあたって、都市部における日常の経験とその息つく間もないような生活を表象するために、膨大なアーカイヴ資料を利用した。そこに響いていたはずの声を再創造し、可能な場合は若い女たち自身の言葉を用い、その生の親密な局面に身を沈めた。そうしたのは、都市部における肉体的、感覚的な経験を伝え、黒人の社交空間にあった多彩な景色をつかむためである。そんな目的のためにわたしが採用したのは、近密な叙述というモード、つまり奔放なものたちのヴィジョンと言語、そしてリズムがテクストそのものを形成し、脚色するように、語り手と登場人物の声を不可分の関係のうちに位置づけるというスタイルだった。イタリック体のフレーズや文章は、そんなコーラスから響く発話である。これは、サークルの内側から語られる物語なのだ。

本書の登場人物と出来事は、すべて実在のものである。創作はひとつもない。女たちの生についてここで書かれていることは、次の資料から選り抜かれた。家賃集金人の日誌、社会学者の調査書や論文、裁判記録、スラムの写真、風紀取締官やソーシャルワーカー、保護観察官による報告書、精神科医や心理学者との接見記録、刑務所の事件記録。これらの資料はいずれも女たちを問題(プロブレム)として表象している(守秘義務の遵守、および州アーカイヴズ利用上の規定のために、いくつかの名前は変更されている)。若い黒人の女たちを監視や逮捕、処罰、および収監のもとにおくことになった価値判断の基準や分類法から解放された対抗的な物語(カウンター・ナラティブ)を手探りで創り、みだらでわがまま、不逞で奔放として描写されることの多かった人びとによって立ち上げられたうつくしい実験の数々――すなわち生きることそのものを芸術とする実験――を証し立てる、それが本書の企図である。ここで試みられるのは、これらの生に潜行していたはずの叛乱を取り戻すこと。事件記録から叛逆を掘り起こすこと。倒錯者や犯罪者、異常者呼ばわりされた女たちから、奔放さと拒否の態度、相互扶助、自由な愛を解き放つこと。母であることの自由(生殖にかかわる選択)、婚姻という制度の外部にある親密さ、そしてクィアで法外な熱情を認めること。これまで等閑にされてきただけでなく思考することすらほとんど不可能だった、どこにでもいる黒い女たち(カラード・ガールズ)のラディカルな想像力と日々のアナーキーを照らし出すこと。

『奔放な生』では、アーカイヴ文書の細部に分け入り、増幅させ、移調し、そしてこじ開けようとする。そうすることで、二十世紀における黒人の社交関係を変貌させたあの激動についての、より濃密で鮮明な情景を描出することができるかもしれないと思っている。その企図とは、若い女たちが理解し、経験したように世界を理解し、経験することであり、その知に学ぶことである。本書は、奔放なものたちによる逃亡のテクストとして考えたい。それを特徴づけるのは逸脱、道を外れることである。そうした精神に則り、わたしは事件記録や文書の限界を押し広げ、起こったかもしれないことについて推察し、真っ暗な寝室で囁かれたことを想像し、ためらいと逃走、可能性の瞬間を、奔放なものたちの夢とヴィジョンが可能なように思えた瞬間の数々を、敷衍した。

今も昔も、若い黒人の女たちを性的なモダニストとして、自由愛者(フリーラヴァー)として、ラディカルとして、あるいはアナーキストとして認識する人は少ない。フラッパーがゲットーの女の子たちの白い二番煎じに過ぎないということも。彼女たちが顧みられることは、これまでただの一度もなかった。重々しさのかけらもないあまりものの女としてあり続け、歴史にはふさわしくない女の子と認識され、とるに足らぬ存在となることを運命づけられて。もっとも、本書は一連の異なる価値基準に依拠しており、なんの変哲もない日々に命を与えていた革命的な空想を諒解しようとする。その奔放さと統治されることの拒否に宿っていたユートピアの渇望と未来の約束を、この本は追い求める。

本書において選り集められたアルバムは、法の外に置かれたものたちのアーカイヴ、もうひとつの方法で存在するための夢の書(ドリームブック)。この女たちの生の瞬間に立ち会うことで、想像だにしなかった二十世紀の物語が浮かび上がるだろう。ブラック・ラディカリズムについてのきわめて親密な年代記が、黒い女の子たちの美的で暴動的な歴史、およびその自由の実験が――ギャッツビーに先んじた革命が。ほとんどの場合において、このような女たちの生活– 世界についての歴史とその潜勢力は、考察の埒外におかれてきた。なぜなら、あの時代に生きた若い女たちの社会的行為の先駆性、およびその革新性を、誰一人として受け止めることができなかったから。一八九〇年から一九三五年という時代は、それからの黒人の未来を決定的に定めた。都市部においては短調の革命が展開されており、その担い手はほかならぬ若い黒人の女だった。たしかに黒人の親密な生の激変、もしくは変質は、経済的排除や物質的欠乏、人種的囲い込み、そして社会的収奪によってもたらされたものだったのだろう。しかし、同時にそれは、未来の展望とありうるかもしれない世界によって焚きつけられたものでもあった。

若い黒人の女たちは、もうひとつの生のあり方をたゆみなく想像し、もうひとつの世界について思考することをやめようとしなかった、ラディカルな思想家なのだ。本書はそんな不逞な着想によって、熱を与えられている。

(注は割愛しました)

解説――奔放(ウェイワード)な生を言祝いで

ハーン小路恭子

二〇一九年に出版された『奔放な生、うつくしい実験(Wayward Lives, Beautiful Experiments)』は、サイディヤ・ハートマンの三冊の著書のうち、最新のものに当たる。全米批評家協会賞の批評部門をはじめ各賞を受賞し、高い評価を受けている本だ。内容的には第一作の『隷属/主体化の場面――十九世紀アメリカにおける恐怖、奴隷制と自己形成(Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America)』(未訳、一九九七年)、続く『母を失うこと――大西洋奴隷航路をたどる旅(Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route)』(原著:二〇〇七年、日本語訳:榎本空訳、二〇二三年)と響き合う点もありつつ、二十世紀前半のアフリカ系アメリカ人の生に注目したという点では新境地とも言えるだろう。

まずは本書のタイトルにも登場する“wayward”(本書中では「奔放な」などの訳を当てられている)という語の独特な使われ方について説明しておきたい。『オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー』(OED)によれば“wayward”には、「他人の言うことを聞かない、意固地な、無軌道な」、また「気紛れな、不安定な、コントロール不可能な」といった定義がある。また、作中にも登場する、未成年者の非行を取り締まる法律としての「非行少年法」は、原文では“wayward minor laws”と呼ばれている。日常的なレベルでの人の性質としての奔放さや不従順から、国家や自治体の法による管理対象となる言動まで幅広い意味を含むこの語は、本書において詳細に綴られているアフリカ系アメリカ人の諸活動に対する国家や制度の側の人種主義的統制の試みと、それを乗り越えてゆく黒人たちの自由な生の実践の両方を指し示していると言えるだろう。

『母を失うこと』の手法を踏襲する形で、事件や裁判の記録、社会学的調査や専門家、公的機関による報告書などの膨大なアーカイヴを用いながら執筆された『奔放な生、うつくしい実験』において重要な文脈となるのは、「大移動(The Great Migration)」と呼ばれる黒人人口の南部から北部の都市部への大規模な移住である。十九世紀末以降、南部ではジム・クロウ法による制度化された人種隔離が成立し、黒人の市民権剝奪に加え、リンチに代表される人種暴力や社会的排除が横行した。加えて南部独自の分益小作人(シェアクロッパー)制による農村部の貧困、主要農産物であった綿花を蝕む害虫の大量発生による農業への大打撃など、複合的な要因が絡み合い、差別と暴力、貧困の連鎖を逃れるべく多くの黒人がニューヨーク、シカゴ、デトロイト、フィラデルフィアなど北部の諸都市やカリフォルニアなどの西部へ移り住んだ。二十世紀前半に広くまたがるこのモビリティがもたらした黒人主体の文化運動としてニューヨークのハーレム・ルネサンス、シカゴのブラック・ルネサンスが広く知られている。ハートマンが本書で取りあげる主な対象のなかにはこうした運動の息吹を感じながら活動していたエンターテイナーたちも含まれてはいるが、『奔放な生、うつくしい実験』の主役はすでに名の知れた文学者やアーティストというよりは、アーカイヴ資料にかろうじてその姿を朧げに留めるような、ブラック・マルチチュードとでも呼ぶべき市井の人びとである。大移動とその結果を記録した文書や写真のなかにわずかに痕跡を残す誰にもその名を記憶されない人びとの生を、ハートマンは豊かに、鮮烈に、ときに痛みを込めて炙り出し、移動がアメリカ黒人にもたらした新たな日常と移住先で花開いた文化、そして南部でそうであったように新たな場所でも再び展開される、変わりつつ同じでもあるような抑圧の形態と、それに対する黒人たちの闘争を証し立ててゆく。本書にも登場する世紀転換期の代表的黒人思想家W・E・B・デュボイスは「「問題(プロブレム)」であるとはどんな感じか?」という有名な修辞疑問でその著書『黒人のたましい(The Souls of Black Folk)』(一九〇三年)の幕を開けたが(訳書一三頁)、その問いはもちろん、黒人たちを顔のない衆愚としか見ず、彼らの生を解決すべき「問題」としてしかとらえない同時代の社会に対する鋭いクリティークであった。ハートマンのアーカイヴ・メソッドは、この時代を生きたアフリカ系の人びとを「問題」であることから解放する。この人びとに顔と名前を与え、生きていたことの紛れもない徴(しるし)をテクスト上に刻みつける。後述するようにそれは、皮肉にもデュボイスの社会学的調査のメソッドがとらえ損ねた黒人たちの姿でもあった。

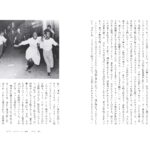

都市部に移入した黒人たちのなかでもハートマンが特に注意を払うのは、フィラデルフィアおよびニューヨークのハーレムで生活する女性たちやブラック・クィアの人びとである。本書冒頭の「方法論についてのノート」のなかでハートマンはこう記している。「若い黒人の女たちを監視や逮捕、処罰、および収監のもとにおくことになった価値判断の基準や分類法から解放された、対抗的な物語(カウンター・ナラティブ)を手探りで創り、みだらでわがまま、不逞で奔放として描写されることの多かった人びとによって立ち上げられたうつくしい実験の数々――すなわち生きることそのものを芸術とする実験――を証し立てる、それが本書の企図である」(本書v頁)。黒人たちの大移動の最中の一九二〇年代は、アメリカにおけるモダニズムの時代、近代化に伴う大規模な社会変革と性の解放の時代でもあった。都市部のフラッパーと呼ばれる女性たちは髪を短いボブに切り、膝丈のスカートを穿き、酒と煙草を嗜み、ナイトライフと自由恋愛を楽しんだ。だがハートマンに言わせれば、フラッパーは「ゲットーの女の子たちの白い二番煎じ」に過ぎなかった(本書ix頁)。フィラデルフィアやハーレムの集合住宅に住み、ストリートを闊歩したゲットーの娘たちにとって、道を外れて街をさまよい歩き、ここではやっと息ができるとでも言うように奔放(ウェイワード)な生を生きることは、フラッパーたちの娯楽や余暇とは別の位相にある実験だった。それは文字通り、絶え間ない監視や不当な逮捕とそれに続く収監、施設送りを通じたブラック・ライヴズに対する公的な統制、ポリシングと背中合わせに実践される日常的闘争だったのだ。

北部の都市に移住したからといって、黒人たちは突然に権利を獲得しそれを行使する自由な主体となったのではなかった。新天地でも変わらず黒人たちは過去の連続性に直面した。第一作の『隷属/主体化の場面(Scenes of Subjection)』においてハートマンは、奴隷制下の黒人たちにとって他者への隷属(サブジェクション)状態そのものが主体化(サブジェクション)の条件になるという二重性に焦点を当て、近代アメリカの自己形成のモデルについての考察を行った。続く『母を失うこと』では、ハートマンは奴隷制がアフリカ系アメリカ人の生活と精神性に与えた深い影響を描写するために﹁奴隷制の余生「という表現を用いた。本書に登場する二十世紀初頭の黒人たちもまた、こうした主体形成の逃れがたい二重性の影響下にあり、奴隷制の余生を生きていたといってよいだろう。奴隷解放から数十年が過ぎても、南部の貧困や過酷な労働環境から抜け出ても、これらの人びとはなおも都市部での生活でしばしば不自由を感じていた。得られる仕事のオプションは少なく、奴隷制時代の労働の延長線上にある意に反する苦役(involuntary servitude)のような労働を強いられることもしばしばだった。テネメント・ハウス法(一九〇一年)のような法律が、この人びとの私的な空間を警察の監視下に置くことを可能とし、街に出て通りを歩けば、不当なプロファイリングや取り締まり、最悪の場合は逮捕や収監が待ち受けていた。ブラック・ライヴズ・マターの二十一世紀に至るまで継続する「黒人として歩く(ウォーキング・ワイル・ブラック)」行為からは、歩行というものがもしその主体が黒人でなければ意味しえる自由な逍遥、遊歩的瞬間は、決定的に不在だった。

新しく都市生活を始めた黒人移住者たちに非難の目を向けたのは白人支配者層ばかりではない。デュボイスやブッカー・T・ワシントンに代表される、世紀転換期から人種向上(レイシャル・アップリフト)を牽引した黒人エリート層もまた、この人びとの奔放(ウェイワード)な生を理解することができなかった。(白人からの)敬意に値する黒人ミドルクラスが創出できれば社会階層を上昇し成功することができると信じてやまないこれらエリート層のリスペクタビリティの政治において、都市部へ殺到した無数のワーキングクラスの黒人たちは、向上(アップリフト)に対する障壁そのものだった。劣悪な住環境に押し込まれ、たやすく失業や犯罪、性的放埓さに落ち込んでゆく者たち。本書に登場する社会学者としてのデュボイスはこの人びとを冷徹に観察し、そこに奴隷制とプランテーション文化から連続する呪わしい怠惰さや隷属に起因する性的逸脱を見出す。「あたしの男にはああいう靴を買ってあげる」ショーウィンドウの華美な靴を見つめてほくそ笑みながらそう語り合うふたりの黒人の娘たちを目撃した彼が感じるのは、性と消費への過剰で無駄な欲望や、犯罪や売春の萌芽でしかない(本書一三二頁)。彼にとって娘たちは皮肉にも、みずから『黒人のたましい』で問うていたはずの﹁問題「そのものであり、図らずも彼は、アフリカ系のふるまいを犯罪化し、親密さの実践を病理化する同時代の人種主義的論理を反復していたのだった。このときデュボイスに見えていなかったのは、抽象化された「問題」ではない黒人の娘たちの具体的、個別的な躍動する生、ショーウィンドウを見つめて軽口をたたき合う、そうした些細で日常的な親密さの身ぶりにおいて、彼女たちがみずからの自由を賭してたたかいを挑んでいたということだった。それはもちろん、解放や市民権、社会的地位の向上を求める高邁な政治上のたたかいではなかった。そうではなく、ただそこに存在し、空間を占め、奔放(ウェイワード)な生を謳歌すること、そのようなかたちでの自由の実践こそが、なおも続く奴隷制の余生に対する彼女たちのたたかいであり、主流文化への順応とブラックネスの否定を迫るリスペクタビリティの政治に対して突きつけるノーであった。そのたたかいにおいて彼女たちは孤独ではなかった。かつての逃亡奴隷たちと同じ道筋をたどり、南部から北部の都市部へと逃走するかのように集まったこの人びとは、のちに黒人文学研究者ヒューストン・ベイカーが都市の「急進的マルーン活動(マロネージ)」と呼ぶ活動に集合的に参加していた(訳書一二五頁)。ニューヨーク、フィラデルフィア、これらの都市で新しくマルーン的な共同体を形成した、文学者でもなければエリートでもない市井のアフリカ系住民たちは、顔と色彩をもった大衆性を獲得し、生と自由をめぐるゲリラ戦のための足場を築いていったのだった。

ちなみに集合性はアフリカ系の文化を論じる上でのひとつのキーワードであるが、本書では特に演劇の比喩を通じて集合的文化が表現されている点も興味深い。もちろんその理由のひとつにはハーレム・ルネサンスの時代に歌や舞踊を含む演劇形式が黒人民俗文化の適切な表現媒体として注目されていたことも挙げられるだろうが、同時に演劇的な集合性は、名もない市井の人びとの生を唱和へと織り上げる役割も果たしている。冒頭にリストアップされた「登場人物」がすでに、本自体がひとつの劇であるかのような雰囲気を醸し出しており、短い断章を通じてさまざまな女性たちやクィアな主体たちの生が﹁コーラス「となって増幅される形式もまた、ブラックの人びとの集合的な生を巧みに表現することに寄与している。

顕著なかたちでは『母を失うこと』から、内在的にはすでに『隷属/主体化の場面(Scenes of Subjection)』から、批評の対象に当たる際にハートマンが一貫して用いている手法は、「批評的作話(critical fabulation)」というものだ。この用語をはじめてハートマンが用いたのは『母を失うこと』刊行後に発表された論文「二幕のヴィーナス(Venus in Two Acts)「(二〇〇八年)においてである。『母を失うこと』にも少しだけ登場する奴隷の少女ヴィーナスについて書くこと、あるいは書かないことに伴うさまざまな葛藤をめぐって、ハートマンはアーカイヴ資料の乏しさを乗り越えるかたちで「批評的作話」を実践する。作話というからにはその実践は、資料には登場しない物語の創造を通してアーカイヴの空白を埋めることのように思われるかもしれないが、ここでハートマンが行っているのは実はその逆だ。ハートマンは空白を埋めるのではなく、ヴィーナスの生と死、彼女ともうひとりの女奴隷の、ありえたかもしれない連帯に思いを馳せつつ、そうした物語を完成させないことによって、資料調査の社会科学的メソッドでは記述できない事柄があることを示し、アーカイヴの空白そのものに焦点を当てる。つまり批評的作話とは「アーカイヴとともにありつつアーカイヴに抗う」手法であり、死そのものであるような記録の不在や歴史の空白を明るみに出すことで、そこにありえたかもしれない生の剰余を逆照射する手法なのだ。

『奔放な生、うつくしい実験』においてこのような批評的作話の手法が余すところなく発揮された箇所をふたつ紹介しておきたい。ひとつは「ミスタ・ビューティー」こと稀代のクィア・エンターテイナー、グラディス・ベントレーについての節であり、本書のなかでももっとも力強い語りが展開されている個所のひとつである。ベントレーは男装のパフォーマーとして一九二〇年代のハーレムのナイトクラブで活躍した。『ハーレム・ルネサンス(The Harlem Renaissance: A Very Short Introduction)』(未訳)の著者シェリル・A・ウォールが言うように、ハーレム・ルネサンス運動の同性愛的傾向を持った文学者たちの多くがみずからのクィアネスについて公言することがなかったのとは対照的に、マ・レイニーやベッシー・スミスのようなブルーズ歌手たちはしばしば同性愛の実践に関してより積極的に「アウト」していた(p. 40)。ベントレーもまた、当時としては珍しくレズビアンとしてカムアウトしていたこの時代の代表的なエンターテイナーのひとりだ。この類まれなるパフォーマーの人生をハートマンは、彼自身(ベントレー自身がそのキャリアを通じてみずからを男性とみなしていたことを受けてのハートマンの記述に倣ってこう記す)の手記などから伝記的情報を抽出しつつ、当時の代表的黒人映画監督であるオスカー・ミショーの架空の映画に仕立てあげるという破格の手法で描き出している。多様化する黒人の生を同時代的にとらえたミショーに倣い、ハートマンはときにリアリスティックに、ときにドラマティックにベントレーのきらびやかな人生とクィアな魅力をとらえる。実人生でのベントレーはやがて異性装でのパフォーマンスに制限がかかるようになり、女性としての性を選択し男性との結婚を宣言することを余儀なくされるが、架空のスクリーンにとらえられた彼の姿は、そのクィア性と身体的現前性においてモダン・ブラック・ライフの力強い表現となりえている。モダニティの権化のような映画というメディアを使い、ハートマンはブラック・クィアの境界侵犯的な自己のあり方を、ベントレーの攪乱的な身体を通して記述してみせる。

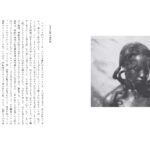

もうひとつの批評的作話の例はベントレーのそれとは違い、絶えず忘却の淵に落ち込もうとしている。「とるに足らぬ存在」という章において、当時の有名な画家・写真家であるトマス・エイキンズが被写体とした裸体の黒人少女の写真(項番308)が登場する。「グランド・オダリスク」的なよくある裸婦像の構図で長椅子に横たわる姿をとらえられたこの年端もいかない少女には、名前がない。まっすぐにカメラを見据えるその表情からも、撮影の瞬間彼女がなにを感じていたのか、はっきりと読み取ることは難しい。曖昧な表情とまごうことなき裸体は見る者に否応なく、撮影の前後に彼女になにが起きたのか、長椅子から立ち上がった彼女がその後の人生をどう生きたのかを考えさせる。ハートマン自身も憑かれたようにこの被写体についての調査を続けるが、結局多くのことが分かった様子はない。この写真が明らかにする唯一のことは、奴隷制の時代から連綿と続く暴力の日常性、少女がつねづね曝されていた、例外的ではなく日々繰り返され、ほかの無数の少女たちと共有される日常的危機の感覚だ。ハートマンが書いているように、「二十世紀初頭の数十年において若い黒人の女の子たちを待ち構えていた幾重もの可能性と危険のすべてが、この少女に仮託されている」のだ。「名前を与えられないことによって、あるいは、おそらく名乗ることの拒否によって、彼女は同じ道をたどったほかのあらゆる少女たちを代表するようになる。そんな匿名性は、彼女が人びとの代理となることを可能にする。このとるに足らぬ存在は、コーラスへとなだれ込む。奔放(ウェイワード)なものたちのあらゆる痛みも約束も、この少女が堪え、生み出すものとなる」(本書一六– 一七頁)。本書のほかの挿話とは違い、この節、この写真には、奔放な生が与えるよろこびを感じさせるようなところはなにひとつない。それでも少女の生は、奴隷の少女ヴィーナスの生がそうであったのと同じように、別のたくさんの娘たちの生へと流れ込み、沈黙のうちに本書の底流を構成している。

綿密なアーカイヴ調査に基づきながらもその限界をつねに超えてゆこうとするハートマンの批評的手法は、二十世紀初めの都市部に集った多くの名もなきブラックの人びとのおそろしくもうつくしい生を鮮やかに浮かび上がらせる。負の歴史の連続性に抗して、暴力と隷属の掌握力に抗して、この人びとが新たな黒人の日常性(ブラック・オーディナリー)を築こうするその試みこそ、ハートマンが本書において描こうとしたものだ。重厚ではあるが可読性も高いこのテクストは、ジャズやブルーズ、モダニズム文学を生んだこの時代のアフリカ系アメリカ人の文化的ヴァイタリティについて学びたい層はもちろんのこと、ブラック・カルチャーに関心を寄せるあらゆる読者に対して開かれている。批評行為を通じて死を美に変えるハートマンの書きぶりを堪能していただければ幸いである。

(引用文献は割愛しました)