§22. ベルクソンの手I :「例えば、拳を徐々に強く握りしめてみてほしい」

身体的要素がほとんど介入してこない深層の感情、とりわけ美的感情の例を取り上げながら、ベルクソンは、内包的=強度的なものから外延的=拡がりをもつものへの転換の機制を解剖し始めていた。そこで問題となっていたのは、ある感情の複雑な諸状態には、量ないし数以外の何物かが存在するということ、この文脈においてすらも、ある種の身体性が、リズムを通して密かに介入してきているということであった。ここでベルクソンは次に、身体的要素がほとんど不可避的に介入してくる「表層的」と言われる努力、すなわち「筋肉努力」を取り上げることで、いわば賭け金を上げる。というのも、「意識に量あるいは少なくとも大きさという形で直接に現れるように見える現象があるとすれば、それは異論の余地なく筋肉努力である」(17/15)からである。そこで彼は、努力する手や足の例を取り上げる。

麻痺患者が足を持ち上げようと努力するとき、彼はもちろん実際にその運動を行なっているのではないが、好むと好まざるとにかかわらず、別の運動を実際に行なう。何らかの運動がどこかで実施されているのだ。さもなければ、努力の感覚が生じるはずがない。すでにヴュルピアンは、半身不随の患者に萎えた手を握るようにと言うと、無意識のうちに病気でないほうの手でこの動作を行なうことに注意を促していた。(16/18)

これらの例について、「筋肉の力は〔…〕空間の中で展開され、測定可能な現象によって表される」(15/16)と考えることが誤りだというのではない。この手や足の例は、因果性の物理-数学法則に基づきつつ、あたかも内的な諸状態が測定可能な外部へと、内包的=強度的なものが外延的=拡がりをもつものへと発展しうるかのように考える、よくある錯覚を与える。麻痺患者や半身不随の患者の手や足の例に、否定的な形で、つまり現象の不在という形で観察されるのは、まさにこの錯覚的な進展なのである。次の例では、積極的な形で、つまり現象の現前という形で、それが現れる。「例えば、拳を「だんだん強く」握りしめてみてほしい。努力の感覚は、まったく手の中に局在化されたまま、だんだんと増加してゆく大きさを次々に通り過ぎていくように思われるであろう」(20/18)。だが、この過程の中で増大しているのは、実際には、努力の感覚ではない。努力の感覚は、生成変化の途上でその性質を変えているのであって、量的に増大しているわけではないのである。そこで増大しているものがあるとすれば、それは共時的に収縮している筋肉の数である。ここから次のような結論が生じてくる。「特定の努力が増大するという印象を与えれば与えるほど、交感的に(sympathiquement)収縮する筋肉の数がそれだけ増加するということ、身体組織の特定の部位で努力の強さが明らかによりいっそう大きくなるという意識は、本当は、努力作用に関与する身体の表面がよりいっそう大きくなるという知覚に帰着するということ、私たちが主張するのはこれである」(19-20/18)。要するに、筋肉努力の例において混同されているのは、努力の質的な感覚と、それに対応する筋肉運動の量なのである。手の例はここで、混合的なもの、つまり、「意識の事実である純粋な質と、必然的に空間たらざるをえない純粋な量とのあいだの妥協」(169/147)としての、不純な概念としての強度を告発するのに役立つ方法論的な道具立てとして登場している。

例えば、拳を「だんだん強く」握りしめてみてほしい。努力の感覚は、まったく手の中に局在化されたまま、だんだんと増加してゆく大きさを次々に通り過ぎていくように思われるであろう。実際には、手が感じているのは常に同じものである。ただ、最初は手のなかに局在化されていた感覚が腕に侵入し、肩までのぼったのだ。最後には、もう一方の腕が硬直し、両足がそれを真似るかのように固くなり、呼吸が停止する。身体全体が関与しているのである。しかし、これらが随伴運動だということは、それと告げられないかぎり、はっきりとは分からない。これまでは、ただ一つの意識状態に関与していて、それが大きさを変えていると思っていたのだ。(20/18)

つづきは、単行本『ベルクソン 反時代的哲学』でごらんください。

立ち止まっている人にだけ見える景色がある。概念とイメージの緊張関係を精緻に読み解き、ベルクソンを反時代的哲学として読み返す。

立ち止まっている人にだけ見える景色がある。概念とイメージの緊張関係を精緻に読み解き、ベルクソンを反時代的哲学として読み返す。

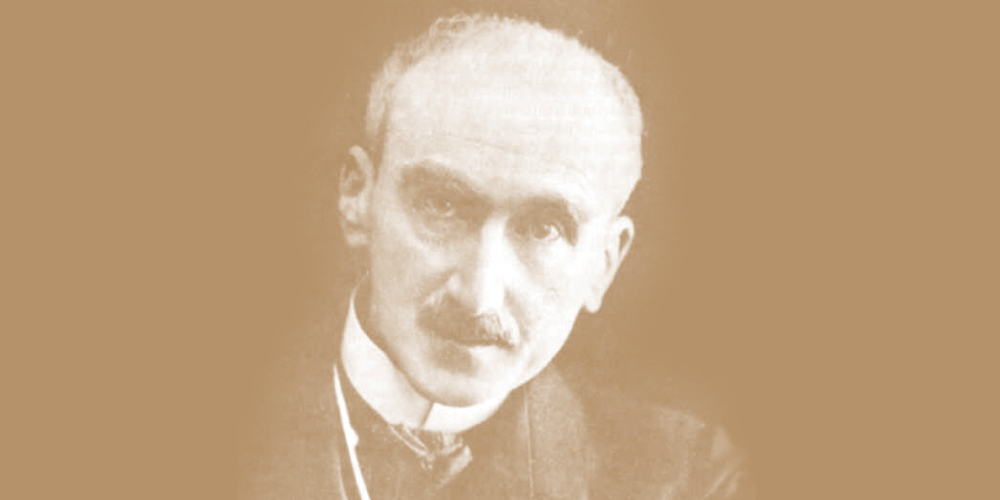

藤田尚志 著 『ベルクソン 反時代的哲学』

A5判・624頁・6,600円(税込み) 2022年6月刊行

ISBN:978-4-326-10300-3→[書誌情報]

【内容紹介】概念の解像度を上げるだけが哲学の仕事ではない。ベルクソンは、イメージとの往還と緊張関係を強調してやまない。本書は、最新の研究成果を踏まえつつ、『時間と自由』や『物質と記憶』など主要著作の鍵概念である「持続」や「純粋記憶」を深く理解するには、「リズム」や「場所」のイメージの精確な読解が欠かせないと説く。勁草書房編集部ウェブサイトでの連載時より大幅改稿。

〈たちよみ〉はこちらから→〈「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉

【ネット書店で見る】

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

【目次】

序 論 言葉の暴力

§1 功利性と効力

§2 生命(vie)・生き長らえ(survie)・超-生(sur-vie)

§3 哲学と科学、良識(ボン・サンス)と常識(サンス・コモン)

§4 メジャーな概念とマイナーな論理

§5 言葉のふるう暴力

§6 言語にふるわれる暴力

§7 「見かけに騙されないようにしよう」──言語のアナモルフォーズ

§8 言語の速度学──遅れとしての隠喩

§9 否定的転義学

§10 螺旋としてのベルクソン哲学

§11 言語の手前、言語の彼方

§12 transports amoureux、あるいはピルエットとしての直観

§13 マイナーな論理は何をなしうるか(本書の構成)

第Ⅰ部 測りえぬものを測る──『意識に直接与えられたものについての試論』における持続のリズム計測(rythmesure)

§14 計測から遠く離れて(第Ⅰ部の構成)

第1章 計測のリズムを刻む──『試論』第一章の読解

§15 「心理的諸状態」の類型論(『試論』第一章の構造)

§16 呼びかけⅠ──リズムと共感(美的感情の分析1)

§17 催眠的リズム(美的感情の分析2)

§18 強度と深度(美的感情の分析3)

§19 ベルクソンの手Ⅰ──「例えば、拳を徐々に強く握りしめてみてほしい」

§20 中間状態の分析における「注意attention」と「緊張tension」

§21 自由の始まりとしての感覚

§22 「音楽の表現力、というよりむしろその暗示力」

§23 多様性と有機組織化のあいだにある強度

第2章 リズム数論(arythmologie)──『試論』第二章の読解

§24 数の問い──カント、フッサール、ベルクソン

§25 場所学Ⅰ──コンパス化された存在(拡がりと空間)

§26 メロディーからリズムへ

§27 数(arithmos)とリズム(rhuthmos)──アリストテレスとベルクソン

§28 リズム計測Ⅰ──構造的リズム

§29 内在的感性論のほうへ

第3章 自由の度合い──『試論』第三章の読解

§30 決定論批判

§31 自由はいかにそのリズムを刻むのか(ベルクソンとハイデガー)

§32 催眠、自我の測深

§33 記憶の問題系へ

§34 数に関する思考の未来

第Ⅱ部 場所なきものに場所を与える──『物質と記憶』における記憶の場所学(khorologie)

§35 存在論的、憑在論的(第Ⅱ部の構成)

§36 ベルクソンとカント──超図式機能のほうへ

§37 ベルクソンによるコペルニクス的転回──場所論としてのイマージュ論

第1章 『アリストテレスの場所論』に場所を与える

§38 場所と空間──ライプニッツの位置

§39 『アリストテレスの場所論』から『物質と記憶』へ

第2章 知覚の位置──『物質と記憶』第一章・第四章の読解

§40 ファイネスタイの論理としての現象学

§41 ベルクソンの手Ⅱ──『物質と記憶』第一章における幻影肢

§42 二つの身体の理論──距離の現象学

§43 実在的(リアル)なもののしるし(サイン)、あるいは『知覚の現象学』における幻影肢

§44 situsの論理──記念碑的なもの(le monumental)から記憶を絶したもの(l’immémorial)へ(『物質と記憶』第四章)

§45 リズム計測Ⅱ──差動的リズムとしての持続のリズム

第3章 唯心論(スピリチュアリスム)と心霊論(スピリティスム)──ベルクソン哲学における催眠・テレパシー・心霊研究

§46 亡霊を尊重すること、あるいは経験の転回点

§47 催眠とベルクソンの記憶理論

§48 テレパシーと共感(シンパシー)──ベルクソンの知覚理論

§49 収束する(converger)──「歴史家と予審判事の間」にある心霊研究の方法論

§50 転換させる(convertir)──「おそらくは〈彼岸〉であるような〈外部〉」へ

第4章 記憶の場所──『物質と記憶』第二章・第三章の読解

§51 Spacing Imagination

§52 運動図式──ベルクソンとサルトル(『物質と記憶』第二章)

§53 図式機能の問い──カント、ハイデガー、ドゥルーズ

§54 崇高と走馬灯──構想-暴力と純粋記憶の無為の暴力

§55 場所学Ⅱ──locusの論理(『物質と記憶』第三章)

§56 呼びかけⅡ──無為・待機・憑在論的

§57 もう一つの「生の注意」としての膨張

§58 もう一つの「スペクトル分析」のほうへ

第Ⅲ部 方向づけえぬものを方向づける──『創造的進化』における生の弾み(エラン・ヴィタル)の諸方向=器官学(organologie)

§59 目的論と生気論、危険な関係?(第Ⅲ部の構成)

第1章 ベルクソンと目的論の問題──『創造的進化』第一章の読解

§60 目的論の亡霊

§61 場所学Ⅲ──傾向としての存在、意味=方向としての実存

§62 リズム計測Ⅲ──「持続のリズム」から「生命の衝迫」へ

§63 ベルクソン的目的論の四つの根本特徴

§64 急進的な目的論への「否」──創造的目的論

§65 内的合目的性への「否」──ベルクソンとカントの目的論

§66 伝統的な生気論への「否」──(非)有機的生気論へ

§67 二つの生気論──超越論的生気論と内在的生気論(ベルナールとベルクソン)

§68 来たるべき承認のための闘争──哲学と科学

第2章 「生物の丹精=産業(industrie)」について、あるいはベルクソン的器官学──『創造的進化』第二章の読解

§69 『創造的進化』の撒種──受容の(複数の)歴史

§70 ベルクソンの生気論は(非)有機的である

§71 ベルクソンの生気論は非個体的である

§72 ベルクソンの(非)有機的生気論は一つの器官学である

§73 ミダス王の手──延長の法則

§74 知性と産業

§75 人間の努力、人間という努力──生命の道具主義(ベルクソンとスティグレール)

§76 「可塑的な溝」──知性と物質性

§77 来たるべき生気論

第3章 ベルクソンの手Ⅲ:(非)有機的生気論──『創造的進化』第三章の読解

§78 いかなる生気論か? ベルクソンにおける手の範例性

§79 人間の手──人間性と動物性、自然的なものと人工的なもの

§80 哲学者の手① 鉄のやすり屑を貫く手

§81 哲学者の手② 抹消線を引く手

§82 呼びかけⅢ──神の手(無限に有限な努力)

§83 (非)有機的生気論の歴史に向けて

第Ⅳ部 呼びかけえぬものに呼びかける──『道徳と宗教の二源泉』における響存(écho-sistence)

§84 テクストの聴診(方法論的考察)──功利性と効力、生命の二つの運動

§85 行動の論理の探究としての『二源泉』

§86 『二源泉』に固有のアポリア

§87 声・火・道・息のイメージ──動的行動の論理を露わにするもの

第1章 声の射程──呼びかけと人格性

§88 呼びかけⅣ──動的行動における人格性の孕む逆説の諸相

§89 静的行動における人格性

§90 生命の移調

第2章 火の領分──情動と共同体

§91 二つの根本気分──ベルクソンとハイデガー

§92 人類の彼方へ向かう人類愛

§93 人格性・表象・伝播との関係における情動

§94 熱狂とは何か──ベルクソンとカント

§95 場所学Ⅳ──灰の共同体

第3章 道の途中──二重狂乱と政治

§96 『二源泉』における「道」のイメージ

§97 情動の政治学

§98 〈道〉の哲学小史──デカルト、スピノザ、ベルクソン

§99 デカルトの道、ベルクソンの道

§100 交会法と神秘家の旅

§101 疎通の論理と拡張された道

§102 リズム計測Ⅳ──計り知れなさには計り知れなさを

§103 「二重狂乱」と前進

§104 計算しえぬものを計算する

第4章 ベルクソンの身体概念──フランス唯心論のもう一つの歴史に向けて

§105 「結びの考察」の意味=方向(sens)

§106 「二つの身体」論・再論──固有身体(corps propre)の所有・固有性(propriété)の問題

§107 視覚に対する触覚優位の顚倒──知覚と直観の問題

§108 ベルクソンの手Ⅳ──身体という拡張、技術(テクネー)という補綴(プロテーズ)

§109 もう一つのフランス・スピリチュアリスムのほうへ

結 論 明日の前に

§110 辺獄(リンボ)のベルクソン

§111 反時代的哲学とは何か

§112 スピリチュアリスムは新たな生を開始する

あとがき

文献表

事項索引

人名索引

全連載はこちら》》》〈ベルクソン 反時代的哲学〉