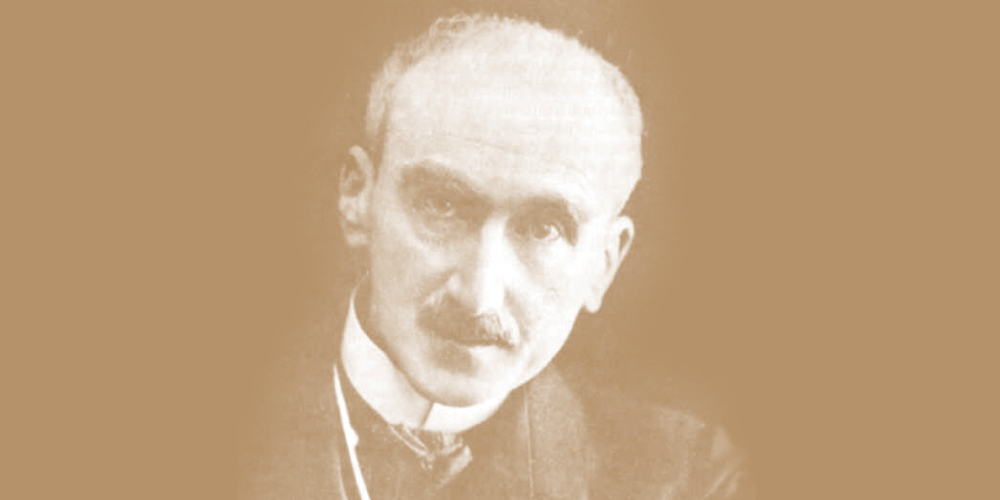

藤田尚志

ベルクソンについてはあまりにしばしば非合理主義ということが言われてきた。「硬直した理性がしなやかな理性以上のものであることを望む」この度し難い偏見を脇目に、ペギーはすでにこう断じていた。「そうではなく、最も緻密で最も厳しいのが、しなやかな方法であり、しなやかな論理、しなやかな道徳であることは明らかである」 。ここから次のような問いが生じてくる。ベルクソンにとってこの種の新たな論理の探究が重要であったのだとすれば、なぜ彼はそれをはっきりと定式化せず、明確に規定しなかったのか?それが可能でなかったのだとすれば、それはいかなる理由によるのか?

ベルクソンは、大胆な小説家ですらも、日常生活の論理の「根本的な不条理性」を「明示する」ことはできず、ただその「驚くべき非論理的な本性」を「推し量らせる」ことしかできない、と述べていた 。この意味で、メジャーな概念は明示しようとし、マイナーな論理は示唆しようとするものである。ささやかではあるが、厳密なマイナーな論理というものが存在する。この点をさらに詳らかにせねばならないとすれば、そのために、言語、とりわけ隠喩(メタファー)・イメージ・形象の問題に、つまりはベルクソンの「文体(エクリチュール)」という決定的な問題に取り組まねばならないことは今や明らかである。

(「序論より」)