あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

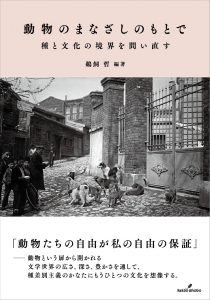

鵜飼 哲 編著

鵜飼 哲 編著

『動物のまなざしのもとで 種と文化の境界を問い直す』

→〈「イントロダクション──動物の問いと文学の問い」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*サンプル画像はクリックで拡大します。「イントロダクション」本文はサンプル画像の下に続いています。

イントロダクション──動物の問いと文学の問い

一、共同研究「人間と動物の関係の多様性とその文学的表象の比較研究」の基本的方向性

人間と動物のあいだの関係は文化的に多様であり、歴史的にもさまざまな形を取ってきた。しかし、人間による自然の技術的支配の深化とともに文化的多様性は失われつつあり、地球規模での画一化が急速に進行している。私たちはいまや文化の境界を越えて、年々多くの動物種が絶滅する危機的状況に直面している。この危機の意識は過去数十年のあいだにようやく広がり、その克服を目的として人間と動物の共生が可能となるようなアプローチが、理系文系の境界を横断して模索されている。そのなかで古今東西の文学作品は人文・社会科学系の動物論において、この問題に関する着想の宝庫として、宗教上の聖典と並んで頻繁に参照されてきた。

他方、文学研究固有の領域では、動物が登場する作品数が膨大であることから、扱うべき作品のリストを作成することすら容易ではない。基礎的な分類手続きをめぐる議論も管見に触れた限りまだ熟しているとは言い難い。体系的な研究は動物論的アプローチがすでに根づいている英語圏においてすら、ようやく緒についたばかりという印象がある。

本共同研究は規模も小さく、もとよりなんらかの総合的成果を提示する意図はない。ありうべき作業の全体像を想像しつつ、その部分をなすような領域を切り取って集中的な作業を行うことをささやかな目的とする。そのために、動物が登場する文学作品(書簡、ルポルタージュ、写真や映画等の図像、映像作品を含む)のなかで、政治的および/または宗教的コンテクストを備えているものを優先的に扱う。そうすることでコーパスの広がりを限定し、作業の共同性の内実をより豊かなものにできるのではないかと考えた。

人間が動物を食べることは単なる蛋白質の摂取を目的とする合理的選択ではありえない。肉食が行われているいかなる文化においても、そこには明示的ないし暗示的に重い象徴的意味作用が認められる。それは広い意味で「供儀」的と呼びうるような営みであり、その形態は文化的に極めて多様である。「供儀」を他の暴力の行使から区別するのは、そこに「身代わり」という次元が含まれていることである。動物に対して人間が行使する供儀的暴力は肉食ばかりでなく、原始的な家畜化、調教、畜産から動物実験に至る、動物の生命活動や労働の「利用=搾取(exploitation)」の歴史貫通的な巨大なスペクトルを形成している。

いわゆる動物文学の研究は従来から存在し一定の成果を挙げてきた。しかしこれまで主として研究されてきたのは、人間社会の周縁で、屋内あるいは屋外で、個体としての人間と動物の例外的な関係を扱った作品だった。こうした従来の傾向に対する本共同研究の独自性は、政治的ないし宗教的コンテクストを背景に、動物の形象に大きな役割が託された諸作品を取り上げ、それらの比較検討を通して、種のあいだの差異、文化のあいだの差異に関する伝統的な理解の刷新を目指す点にある。

現在、世界的に発展している動物研究には、本研究の趣旨に照らしてみた場合、学ぶべき多くの新たな知見と若干の警戒すべき傾向が同時に存在するように思われる。とりわけ一見正反対の二つの傾向が慎重な検討にあたいする。一方には動物の問いを導入することで、人間的現実の外部に政治以前のユートピア、原罪以前の楽園を夢見ようとする傾向がある。他方には逆に、人間〈以後〉(post-human)とされるディストピアの先回りを図るような動物の描き方、配し方、持ち出し方も散見される。現在の危機に対する思想的反応として、キリスト教人間主義とそれと相即的な動物表象に深層で規定されている点で、この二つの傾向は表裏の関係にあるように思われる。

本共同研究では現在のアニマル・スタディーズの一部に見られるこれらの傾向には一定の距離を取り、むしろ人間間のもっとも深刻な葛藤と取り組んだ過去の文学作品のなかに、実は無数の動物的形象が書き込まれてきた事実を掘り起こすことを基本作業として設定した。そして動物が文学空間にこのような形で介入してくる必然性を考察することに主要な努力を傾注しようと考えた。この作業は同時に、政治、社会、歴史、労働、搾取、実践など、これまで人間中心的に構築されてきた諸々の思考のカテゴリーの問い直しを否応なく要請することとなった。

二、人間/動物関係の政治性と歴史性

上述の供儀論的観点が本共同研究にとって持つ利点は、人間が人間に対して行使する暴力と、人間が動物に対して行使する暴力を、相互の異質性を否定することも単純な断絶をそこに見ることもなく、横断的に分析することが可能になることである。ロマン・ガリの『白い犬』を具体例として、この論点をもう少し明確にすることを試みたい。

フランス人作家ロマン・ガリ(Romain Gary, 1914-1980)は、妻のアメリカ人女優ジーン・セバーグ(Jean Sebag, 1938-1979)とともに、一九六八年はハリウッドに滞在していた。ポスト公民権運動期の黒人解放運動は指導者の暗殺や警察の暴力に応戦する都市反乱の段階に入り、運動に共感を寄せるセバーグは頻繁に集会に参加し多額の資金援助を行っていた。

そんな夫妻が一匹の巨大なドイツ・シェパードを飼うことになる。バーチカと名付けられたその犬はしかし、やがて恐るべき習性をあらわにした。南部の州で生まれ育ったバーチカは、奴隷制時代以来の伝統で、黒人と見ると襲いかかるように調教されていたのである。セバーグのもとを訪ねてきた黒人活動家たちが犬に襲われる。米国ではこのような習性を植えつけられた犬たちは、体毛の色とは無関係に「白い犬」と呼ばれる。

それは灰色の犬で、鼻の右側に黒子のようなイボがあり、鼻先の周囲には褐色の毛が生えていた。そのせいで、ニースにいた私の子供時代の高校の近くにあった煙草屋兼バー、『煙草を吸う犬』の看板に描かれていた愛煙家の犬に似て見えた。頭をちょっと横に傾げ、強いまなざしで、犬はじっと私を観察していた。それは、不安に怯えた耐え難い希望にかられつつ、通りかかる人間を待ち構えている、収容施設に捕獲された犬たちのあのまなざしだった。

彼が私の生活に入ってきたのは一九六八年二月一七日、ビヴァリーヒルズでのことだった。私は映画撮影中の妻ジーン・セバーグと落ち合ったところだった。

犬が「私の生活に入ってきた」日付と場所の明示、著名な配偶者の固有名による指示、引用したこの作品の冒頭には、フィリップ・ルジュンヌであれば「自伝契約」と呼ぶだろう周到な配慮が行き届いている。それはあたかも、この作品が犬のまなざしのもとで書かれたことを「私」が証言し、その証言の真正性について、作者として宣誓を行っているかのようだ。バーチカのまなざしは、やがてあらわになるその獰猛さにもかかわらず、この最初の紹介では、収容施設の犬たちの哀願するようなまなざしと同一視されている。後者の犬たちが外部の檻に捕獲されているように、バーチカは内部の檻に監禁されている。後の展開を踏まえて再読すれば、彼のまなざしはつねに、調教によって植えつけられた習性という、あの内部の外部からの解放を人間に求めていたことが理解されるだろう。

この小説は〈一九六八年〉という革命的激動の年を特異な観点から描いた作品でもある。「二月一七日」というバーチカの到来の日付は、マーチン= ルーサー・キング牧師が暗殺された四月四日の二ヶ月足らず前に当たる。そして「私」は五月にはパリで、学生とともに共和国機動隊(CRS)の手荒な扱いを受けることになる。

ここで私たちの共同研究にとって大切な点は、このような政治的コンテクストがこの作品では、夫妻と犬の「私的な」関係をめぐる事件にとっての「公的な」背景に過ぎないものではないということだ。このような犬の存在、その苦悩、まなざしによる人間への呼びかけは、歴史的状況の紛れもない一部であり、ここではもはや政治的空間を人間社会に限定することはできない。

「私」と妻は犬の扱いに困り果てる。遺棄も殺処分も二人にはできない。染みついた習性をバーチカから取り除くことはできないのか。調教の効果を相殺するような調教はありえないのか。悩んだ末に彼らは、毒蛇から毒を除去する仕事を専門とする黒人男性のキーズに飼い犬の再教育を委ねる。しかしその結果バーチカは、今度は白人に襲いかかる犬になってしまい、再会した途端「私」に襲いかかり重傷を負わせる……。

ここでは『白い犬』という複雑な作品を過度に単純化して紹介し、ごく予備的な考察の枠組みを示唆するに止めなければならないが、次の点は指摘しておきたい。第二次世界戦争中は対独抵抗運動に参加し、戦後はド・ゴール政府の外交官を務めたこともある東欧ユダヤ系作家のロマン・ガリにとって、〈一九六八年〉は従来の政治闘争とは異質ななにごとかが始まった年だった。この作品で彼は、動物のまなざしのもとで、西洋中心の人間主義的な政治観念の外部の試練に、みずからを晒す試みを行ったと言えるだろう。

三、動物のエクリチュール

従来の文学研究の陥穽の一つは端的に言えば、『白い犬』のような伝記的事実への参照が顕著な作品でも、もっぱら寓意的な解釈に傾く誘惑である。「白い犬」は結局のところ人間の姿そのものではないかというわけだ。ジョージ・オーウェルの『動物農場』なども、一般にはそのように読まれてきたのではないだろうか。フランツ・カフカの動物が登場する短編作品群が、当時のヨーロッパ・ユダヤ人が置かれていた状況の単なる寓意ではなく、動物的な生のありようへの、作者のほとんど特異体質的な近接性の証言でもあったことは、現在では広く認められている。しかしそのような認識が一般化するには、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの『カフカ──マイナー文学のために』を待たなければならなかった。文学空間に住まう動物たちをまず文字通りに動物と認めること、さらにその動物たちが物語られる対象であるばかりでなく、『白い犬』の冒頭で示唆されているように、その呼びかけの力によってエクリチュールを誘発し、先導することのできる存在でもあることを認めることは、二〇世紀の最後の四半世紀にようやく文学研究の課題として意識されるようになった。

このような認識は、現代の日本語作家のあいだにも次第に広まりつつあるように思われる。動物の存在に政治的次元を認めつつ作品世界に招き入れることは、例えば多和田葉子が初期から実践してきたことではないだろうか。『犬婿入り』から『献灯使』に至る小説に現れる動物の形象を仔細に検討する作業は、本共同研究の延長線上で構想されるべき将来の課題のひとつだろう。

多和田が創作のモチーフを直接語ったエッセイや対談にも、この点に関する重要な発言が見出せる。徐京植との共著『ソウル──ベルリン 玉突き書簡──境界線上の対話』の最終章では、多和田の提案で「動物」をテーマとした意見交換が行われている。幼年期の記憶に遡行しつつ、多和田は動物というモチーフとみずからの関係を次のように語り出す。

小学校の頃のわたしは、大変動物が好きでした。また作文を書くことも好きでした。ところが、このふたつ、つまり動物と作文が結びつくとだめでした。動物のことを書いていると陶酔感があるのですが、書き終えて提出すると、いつもわたしの作文をほめてくれる先生が、「今回は調子が出ませんでしたね」などというようなコメントを書いてくるのです。しかも似たようなことが作家になってからもあって、ドイツで書いたごく短い小説で二編、動物の出てくるものがあるのですが、ひどく評判が悪かったのです。だから、動物のことはもう外へは出さず自分の胸のうちにしまっておこうと考えたこともあるのですが、今回あえて動物について書きたいと思ったのは、「動物」というテーマを抜かしてしまったら、言語について、都市について、政治について、何か言おうとしても大事な部分が抜けてしまうのではないかという気がしたのです。

言語も、都市も、政治も、あまりに長いあいだ、人間だけの占有物と考えられてきた。しかしいまやこれらの制度のいずれもが、動物との抜きさしならない関係を想起することなしには十分規定されえないことが明らかになりつつある。政治については先にすでに触れたように、人間による人間の支配の起源は、新石器時代に遡るとされる人間による動物の支配の始まりとまったく無関係には考えられない。都市にしても、その近代化は動物との共生空間の縮減の方向へ不可逆的に推移してきた。この過程を逆転させることは可能なのか。その場合、都市の将来をどのように構想すべきなのか。

そしてなによりも言語は、それが人間に固有な能力と規定されるのは、そう規定されるように定義されているからに過ぎないのではないだろうか。動物が発する音声と人間が発する言葉は、後者にあっては音声が音素に、意味が意味素に解析され、二重に分節されている点、能記と所記の純粋に約定的な関係が設立されている点で、絶対的に異質であると主張されてきた。しかしそのような言語観は、人間の言語表現をむしろ貧困化するように作用してはいないか。動物の声に対する憧憬やある種の模倣や相互浸透の関係なくしては、人間の言語はやがて枯渇してしまうのではないか。とりわけ書くこと、読むことの営みは、痕跡を残すこと、消すこと、解読することの経験という、人間が他の動物と分有する生命活動の広い領域に大きく開かれているのではないか。先の引用で多和田が言外に示唆した「大事な部分」のことを私なりに考えてみると、さしあたりこんなことが思い浮かぶ。多和田は動物についてのこの書簡を以下のように締めくくっている。

よく動物は本能的欲求に従っていれば、食べ物を見つけ、子孫を残し、自然に死んでいくことができると言いますが、これも疑問です。今年の夏ヨーロッパ中の人気者となった白熊のクヌートは、お母さん熊が東独のサーカスで働いていてノイローゼになり子育てしなくなったという冷戦の犠牲者で、白熊の乳児としては初めて人間の手で育ち、何しろ氷がなくては生きていかれない動物なので地球温暖化をとめようというキャンペーンのシンボルとして政治家たちの訪問を受けるという歴史的政治的コンテキストの中で生きています。動物に「自然」のイメージを投影することこそ、動物が自然ではない証拠でしょう。

でも人間という生き物が本能を失ったというのは、言語に頼って生命をつないでいく存在であるということです。眠ろうとすることも、食べようとすることも、生きようとすることさえ自然にも直接的にも起こらないわたしたちの複雑な「したい」「したくない」構造をより近くからとらえるためには、言語はフィクションとしての自然を描写して見せるのではだめなわけで、言葉それ自体が動物的に動く瞬間に動かされながら書いていく、そういう文学を応援とまではいかなくともせめて潰さないでくれるような政治的、経済的、社会的枠組みは守っていきたいものです。

ここで多和田は「自然」や「本能」といったカテゴリーで動物を規定する知的保守主義に対し強い警戒を示している。言語学ばかりでなく、文学研究にこれまで方法的基礎を提供してきた現象学、人類学、精神分析等の人文系諸学科の理論体系も、自然/文化、本能/欲動などの二項対立に則って構築されてきた。これらの図式の根底で動物のひそかな排除が行われてきたことが、ここでははっきり意識されている。非本能的、非直接的な人間の生のありよう、その意欲と拒絶の機微を語りうるのは、動物の伝達能力とは異質と観念された人間の言語の表象能力より、むしろ言葉がひそかに保持してきたある種の動物性なのではないか。「言葉それ自体が動物的に動く瞬間に動かされながら書いていく」という表現は難解だが、「動」という文字の三度の反復と能動と受動のあいだの中動態的振動に着目すれば、この作家において書くことが即ちそのつど特異な動物性の再発見である事情が理解されてくるだろう。動物を対象の位置から解放すること、或る種の先導性を動物に委ねること──返すこと?──が、ここでは書くことの条件とみなされているのである。

四、共同研究の経緯と本書の構成

日本語文学研究の領域でも、村上克尚『動物の声、他者の声──日本戦後文学の倫理』、石川義正『政治的動物』など、優れた研究の刊行が相次いでいることが示すように、動物論的観点からの作品論がすでに本格的に展開されている。本共同研究もこうした近年の動向と呼応しつつ構想された。とはいえ、人間と動物の境界を文学との関連において問い直す作業は単一の人間言語の内部ではなされえない。多和田文学が日本語とドイツ語のはざまで成立した事情と、作家によるエクリチュールの動物性の発見のあいだには、おそらく密接な関係があるだろう。「人間と動物の関係の多様性」を検討するためには、翻訳の概念を類的存在としての〈人間〉の理念を超えて拡張する必要がある。そしてこの作業自体単一言語の内部では不可能であり、絶えざる翻訳実践を通して遂行するほかはない。以上の認識を踏まえ、フランス人の文学研究者であり作家でもあるフランソワ・ビゼ(東京大学)と在日朝鮮人の文学研究者である呉世宗(琉球大学)に研究分担を依頼しさいわい快諾を得た。両者と編者のあいだでの意見交換を通じて本共同研究のプログラムは具体化していった。

四回のセミナー実施のデータはあとがきに記されているが、第三回以降は新型コロナの世界的感染拡大のため外国人招聘研究者の渡航が不可能になり、対面での議論が実現できなかったことはかえすがえすも残念でならない。使用言語は第一回と第四回が日本語、第二回と第三回がフランス語だった。本書はこのような条件で行われた国際共同研究の成果報告である。四つの部のタイトルは各セミナーのタイトルを踏襲している。以下、読者の便宜のために各部の内容と各章の梗概を記す。

第Ⅰ部「動物のまなざしのもとにおける文学」では、日本語文学と英語文学の諸作品が検討の対象となった。とはいえ、これらの作品で日本語と英語はいずれもその外部、他者の言語あるいは言語なき他者との緊張関係に置かれている。

村上克尚「動物から世界へ──津島佑子「真昼へ」におけるアイヌの自然観との共鳴」は、作家自身の兄と息子との死別の経験が、白アリやヤモリなどの動物たちの視点を不可欠な関与者として持ち、家自体までが記憶をそなえた人称的存在とみなされる語りの発明を通して作品化されていることを解明する。村上によれば津島による人称世界のラディカルな拡張と組み替えは、作家が長年学び続けたアイヌの民族文化から着想を得たものであり、現代の人類学で「多自然主義」と呼ばれる、あらゆる生物、無生物の視点からまなざされた世界を表現するものである。

中井亜佐子「小説という名の箱舟のなかで──『ロビンソン・クルーソー』と『フォー』における動物たち」は、ダニエル・デフォーの古典作品とジョン・マクスウェル・クッツェーによるリライト作品を動物の観点から比較検討する。中井によれば原作が近代への移行期における人間と動物の関係の矛盾を暴露するのに対し、女性視点からのその読み直しである『フォー』は、人間に従順に奉仕することのない動物たちを通して資本主義の終焉を暗示する。舌を奪われたフライデーは孤島の動物たちを代表し、動物と人間の関係の非対称性が維持できなくなる「大洪水」的破局の切迫を告知する。

呉世宗「はざまからまなざす──金石範「鴉の死」における主体・状況・言葉そして動物」は、多数の島民が犠牲となった韓国済州島四・三事件を主題とする在日朝鮮人作家・金石範の初期の代表作を動物の観点から読み直す。この作品の主人公は米軍庁の通訳でありパルチザン側のスパイである。呉によれば作中で反復される「鴉の死」は状況の隠喩であるとともに他者としての動物の死でもあるという二重性を持つ。「鴉」と複数の登場人物のあいだには「死」によって媒介される多層的な同一化の網目があり、主人公の主体は自分自身でもある「鴉」を撃ち殺す自裁によって再起を果たす。

第Ⅱ部「動物たちと文化の境界を通過する」では二人のフランス人研究者が、動物に導かれて経験したそれぞれの文化的越境を報告した。

カトリーヌ・パンゲ「イスタンブルの野良犬たち──都市での人間/動物共生の物語」は一九一〇年に青年トルコ人政府によって行われた首都の野良犬の絶滅政策から語り起こし、ムスリム民衆が街路で生きる犬たちとどのように共生してきたかを豊富な図像を参照しつつ考察する。イスラーム信仰では犬は不浄な生物とされ人家や信仰の場からは排除されたが、屋外の都市空間では神の被造物として大切に保護された。無人島への数千匹の犬の遺棄はオスマン帝国解体期の性急な近代化、脱宗教化の過程で起きた事件であり、同じ政治勢力による数年後のアルメニア人虐殺を予示していた。

フランソワ・ビゼ「〈動物─寓話〉の生成変化」はイソップからラ・フォンテーヌに至る西洋文学史上の動物寓話の系譜をたどり、人間中心主義からの脱却を図る近年の文学的営為のなかで、言葉を話す動物という古来の形象が新たな変容を横断しつつあることを指摘する。動物はいまや種ではなく個として捉え返され言表の準主体となる。ビゼによればこの動向は二〇世紀前半の革命的激動期のロシア未来派の詩人たちからすでに始まっており、万物に分有される新言語の発明という彼らの企ては現代のエコロジー的宇宙観にはるかに通じている。

第Ⅲ部「軍事的暴力と動物たち」は最終的にオンライン開催となったが、琉球大学での開催を想定して計画されたセミナーの報告である。このセミナーはその近代の総体が戦争の歴史と分かち難く、今また米軍新基地建設、先島への自衛隊配備によって新たな戦争の接近に脅かされる沖縄で、東アジアの戦争と植民地主義の記憶に動物の問いを導入することを試みる機会として構想された。

申知瑛「比較から近接地帯へ──専有された労働と非/人間動物の逃亡」は現在の韓国で工場的畜産の現場で働く移住労働者の苦境を想起することから始め、植民地期およびポスト植民地期に下層民衆が生きた動物たちとの近接性の諸相を検討する。安懐南の小説『牛』『馬』『炭坑』に見出される人間と動物の多様な同一化が動態的に分析され、上野英信『あひるのうた』で日本人の元炭鉱婦と障害をもった朝鮮人少年のあいだにアヒルの死を契機に形成される近接性が考察される。抵抗や逃亡と動物理性の関係、土着種/外来種の二分法など、動物論上の難問の数々がこれらの作品解釈を通じて再考される。

シム・アジョン「性─種─資本─軍事主義の共謀と動物の場所──クィア的観点から奪還可能な未来を問う」は、韓国と米国の支配的な環境保全政策と工場的畜産が戦争の論理を内在化していることを剔抉する。「外来種」とされた野生動物の「根絶」は移民の迫害を、「生命派生商品」とされた動物の「処分」は人間社会のジェンダー規範を強化する。動物は資本主義的効率の論理によって身体を寸断され全身で生きる権利を奪われている。シムによればこの共謀関係を解体し動物が生きられる未来を奪還するためには、性的身体の自然性を問いに付す「クィア」的アプローチが不可欠である。

新城郁夫「媒介される身体たち──沖縄文学のなかの蟹をめぐって」は、戦争を通じて形成されてきた近代沖縄文学に蟹の形象が繰り返し回帰することに着目する。日露戦争時の末吉安持の詩「寂寞」からアジア太平洋戦争期のハンセン病患者の状況を描いた国本稔の小説『紅い蟹』を経て、沖縄の日本「復帰」前夜の大江健三郎のエッセイ『沖縄ノート』、一九八〇年代の目取真俊の小説『風音』に至るまで、蟹は男性身体の輪郭を侵食し、秘密の欲望を伝達し、性差の混乱を引き起こす。これらの蟹は物質的な生の分割・譲渡・翻訳可能性を示すことで、国家が強いる死の主権的観念性を解体する。

鵜飼哲「「アジア的身体」と動物たち──種と文化の境界に「隠された伝統」を探る」は二〇世紀の革命運動と動物の遭遇の掘り起こしを試みる。第一次世界大戦期獄中のローザ・ルクセンブルクは野生の水牛との出会いの衝撃を証言し、自分を鳥の同類と感じる内心の秘密を告白する。一九五〇年代に革命運動の挫折に直面した黒田喜夫は動物への変身を通して詩的抵抗を試みる。スナウラ・テイラーによる障害者差別と動物差別の交差性の研究は、欠損として表象された「アジア的身体」が動物と接近する回路を照らし出し、動物と人間の解放の不可分性に触れた地下水脈的な革命思想の再発見を可能にする。

第Ⅳ部「鳥として住まう」は同名の著書によってフランス語圏の動物論研究に新地平を開いたベルギー人の哲学者ヴァンシアーヌ・デプレによるオンライン講演の記録とフランソワ・ビゼによるインタビューを収める。

講演「わたしたちのナラティヴをテリトリーから放つ、鳥たちとともに」は二〇世紀の鳥類研究を哲学的観点から読み直す。戦争と競争のナラティヴに即した動物社会の記述は動物を本能に動かされる受動的存在とみなす。他方、動物がみずからを外界にふさわしくすると同時に外界も変化するという中動態的観点を優先する対抗的なナラティヴによれば、マーキングや擬態、鳥の歌は顕示行為による社会性の表現であり専有や保身より芸術に近い。現在の鳥類研究ではテリトリーは境界付与による隣接関係の設定として再考され、支配的なナラティヴの流れをおおきく変えつつある。

インタビューではエコロジーとテリトリーの関係をめぐる現在の哲学的傾向から議論が始まる。モートン、ラトゥール、コッチャの主張に同意を示したうえで、デプレは中心の観念を保持する「環境」と無限定な接続に開かれた「生存域」を区別する。デリダ、ハラウェイ、バイイによる人間例外主義批判が開いた思考空間でヴァン・ドゥーレン、シュヴィヤールは生物多様性概念の拡張を図る。フォン・ユクスキュルの「環世界」概念に関しては、デプレは種の固有性を過度に強調する傾向に懸念を示す。両者の対話はより若い世代の注目すべき動向を含む、動物論の現在の精彩に富んだ見取り図を与える。

*

本書は科学研究費助成事業「人間と動物の関係の多様性とその文学的表象の比較研究」(基盤研究🄒 課題番号18K00500)の成果報告である。本研究は二〇一八年度に始まり二〇二〇年度に終了の予定だったが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大のため三回の延長申請を余儀なくされた。事業の実施にあたって一橋大学大学院言語社会研究科の職員、同僚の方々にひとかたならぬご支援をいただいた。また第一回、第二回のセミナー開催の際に、同大学院院生の田尻歩さん、井上絵美子さんに、ポスター作成などで大変お世話になった。あらためて心からの感謝を捧げたい。

また、本書の出版にあたっては勁草書房の関戸詳子さんに、科研費の一部を出版経費とするための契約の段階から編集作業の全般にわたり行き届いたご配慮をいただいた。公開セミナーに何度も足を運んでくださった関戸さんの本研究課題への深い関心、知識、理解なくしては、本書がこのようなかたちで完成の日を迎えることはなかったに違いない。無理なお願いも多々あったことと思うが、そのつど適切な解決をご提案いただき、ようやく出版に漕ぎ着けることができた。有り難うございました。

本研究の課題は研究者たちに、動物たちのまなざしに身をさらし、動物たちから学ぶことを学び、「ともに」という言葉の限界で動物たちと向き合う努力を要請する。本書は翻訳者を含む一三人の研究者がアニマル・アカデミクスとして受けてきた調教を、この試練を通して学び落とそうとした格闘の記録でもある、既成の学問規範、領土形成の手前または彼方で、読者の方々と呼びかわすことを夢見つつ本書を世に送ることとする。

二〇二二年五月二日 研究代表者・鵜飼哲

(注は割愛しました)