あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

伊達聖伸・木村護郎クリストフ 編著

伊達聖伸・木村護郎クリストフ 編著

『世俗の新展開と「人間」の変貌』(シリーズ・西洋における宗教と世俗の変容3)

→〈「[総論]西洋における宗教と世俗の変容─世俗の新展開と「人間」の変貌」第一節(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉

*『カトリック的伝統の再構成』(シリーズ・西洋における宗教と世俗の変容1)のたちよみは《こちら》。

*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。

[総論]西洋における宗教と世俗の変容─世俗の新展開と「人間」の変貌

伊達聖伸・木村護郎クリストフ・小川公代・土屋和代

一、「ポスト世俗」時代における「無宗教」関連概念の分節化

宗教復興か世俗化の加速か─「ポスト世俗」という世俗の新局面

近代化が進めば進むほど宗教は衰退するという二〇世紀後半のある時期までは説得的に見えた単線的な世俗化論が立ち行かなくなり、宗教復興や宗教的なものの回帰が語られるようになってからすでに久しい。一九七九年のイラン・イスラーム革命、冷戦後の旧共産圏における宗教復興、南米やアフリカにおけるペンテコステ派の伸長、世界的なムスリム人口の増大など、事例には事欠かない。

研究でもパラダイム転換が起こった。世俗化の複数の位相を示して議論を精緻化したホセ・カサノヴァは、公共宗教論で知られる。フランスの宗教社会学者ダニエル・エルヴュー= レジェは、世俗化が宗教的なものの再構成を促す面に注目して「宗教的近代」について語った。タラル・アサドは、近代における西洋の覇権と結びついた世俗主義のイデオロギー的性格をポスト・コロニアリズムの立場から浮き彫りにした(Casanova 1994=[一九九七]二〇二一; Hervieu─Léger 1999 ; Asad 2003=二〇〇六)。

しかし、世俗化がさらなる進展を遂げている様子が見られることもまた事実なのである。世界価値調査(WVS)やヨーロッパ価値観研究(EVS)の数字を見ると、多くの国で一九八一年から二〇〇七年までは信仰心の高まりが見られたが、二〇〇七年以降はむしろ低下に転じている(Inglehart 2021=二〇二一)。二〇一〇年に出版されたある研究書によれば、「神を信じない人びと」(nonbelievers in God)の数は世界でおよそ五億~七億五〇〇〇万人で、これはキリスト教徒、ムスリム、ヒンドゥー教徒に次いで、「信念体系」(belief system)の「第四位」を占める(Zuckerman 2010 : ix)。二〇一〇年時点で「所属宗教なし」(none)の人口は世界で一一億人(一六・三%)との推計もある(Zuckerman, Galen, Pasquale 2016 : 33)。

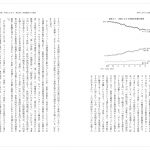

特に注意を引くのがアメリカ合衆国の動向である。同じ西洋でも世俗化が早くから進んだヨーロッパとは対照的にアメリカは長いあいだ宗教的な社会と見なされてきたが(Berger, Davie, Fokas 2008)、ピュー・リサーチセンターの調査によれば、ここ一五年ほどで「アメリカ社会の世俗化傾向」が明らかになっている。二〇二一年の数字を見ると、アメリカ合衆国の成人の約三割が「無宗教=宗教なし」(no religion)に分類されている。これは無神論者、不可知論者、そして宗教的アイデンティティを尋ねられて「特になし」と回答した人たちの合計値で、その数字は五年前から六ポイント、一〇年前と比べると一〇ポイント上昇している。たしかに米国の人口のマジョリティはキリスト教徒であり続けているが、その割合は一〇年前の七五%から六三%へと一二ポイント減少している(図表0─1)。複数の調査を突き合わせた別の研究も、「所属宗教なし」(none)と回答するアメリカ人は一九九〇年には八%だったが現在では二三~三〇%へと急増中と指摘している。これは約五六〇〇万人に相当し、二〇〇七年から二〇一六年の時点までで約一九〇〇万人の増加になる。世俗的な度合いは若い世代において高く、三〇歳以下のアメリカ人の三三%が「宗教には所属していない」(religiously unaffiliated)と回答している(Zuckerman, Galen, Pasquale 2016 : 4)。

宗教的なものの回帰と世俗化の進展は、矛盾する事象であるように見える。だが、そう見えるのは、「宗教」と「世俗」を二項対立で考えているからではないだろうか。一見矛盾する二つの事象を説明するためのパラダイムが求められている。「ポスト世俗」はそのようなパラダイムとして有効な可能性のある概念である。

「有効な可能性のある」という持って回った言い方をしたのは、「ポスト世俗」は問題含みの概念とも指摘されるからである。たとえばイギリスの宗教社会学者ジェイムズ・ベックフォードは、この概念の使用に消極的である。彼によれば、「ポスト世俗」という言葉はさまざまな意味合いで用いられており、その意味が互いに矛盾することもあって混乱している。「ポスト世俗」は字義通りには「世俗のあと」だが、「世俗の終焉」の意味でも「世俗の深化」の意味でも用いられ、同じ概念で二つの相反する意味をカバーするのは難しいと彼は言う。また、「ポスト世俗」の時代においてはプレ世俗の宗教が回帰するという主張がなされる一方で、教条主義的ではないスピリチュアルな新しい宗教が生まれるという主張もなされており、両者を取り持つのは難しいとも言う。「ポスト世俗」という言葉が人口に膾炙することで、あたかもそれに相当する現象が存在するかのように語られているが、それが実情を反映しているとはかぎらない。この言葉の用法をいくつかに分類したうえでベックフォードは、公共領域における宗教の可視性の高まりや公共宗教の出現という意味で用いられていることが多いと指摘し、少なくともイギリスではその意味でポスト世俗を語るのは不適切であると主張している(Beckford 2012)。

たしかにベックフォードの議論は説得的に組み立てられているが、宗教と世俗を二項対立的にとらえつつ語ってきた認識と叙述の地平を脱け出し、宗教的なものの存在感の増大と世俗の発展進化は矛盾する現象ではないと説明できるパラダイム、そのような地平を指す言葉や概念は必要である。かつて「ポストモダン」という概念が「近代の終焉」を意味するのであれば不適切であるとされ、「第二の近代」や「後期近代」や「超近代」などの言葉が代わりに提案されたように、「第二の世俗」や「後期世俗」や「超世俗」と呼んでもよいかもしれない。いずれにせよ、本書で用いられる「ポスト世俗」とは、世俗の終焉以後を指す言葉ではなく、世俗の時代の展開が続くなかで世俗が新しい局面を迎えていることをとらえるための概念である。これは本書の出発点に当たっては仮説的概念だが、その内容を満たしていくことが本書の課題ともなる。「世俗」と「ポスト世俗」のあいだに仮説的な差異を設けることで、世俗の時代そのものを総体的に把握する視座に立つ企ても可能になるだろうし、世俗の時代のただなかで時代の潮流に抵抗し距離を設けようとした試みも「ポスト世俗」の系譜として評価し視野に収めることもあるいは可能になるだろう。

言い添えておくならば、ベックフォード自身も「宗教」や「世俗」や「ポスト世俗」などの言説がどのように用いられているかの分析は重要と述べているのであって、彼が批判しているのは、これらの言葉の関係についての批判的考察が欠けたままに「ポスト世俗」という言葉が一人歩きしがちなことである。また彼は、世俗と無宗教に関心を持つ者はポスト世俗についての議論にあまり注意を向けず、逆にポスト世俗に関する文献は無宗教についての議論にあまり関心を払っていないと指摘している(Beckford 2012 : 13)。これに対して本書は、現代が「ポスト世俗」という世俗の新局面に突入していることの認識と、無宗教や世俗そのものの検討の必要性が、相関関係にあるという見地に立つ。

宗教学から世俗学へ

ピュー・リサーチセンターが実施した二〇一〇年から二〇五〇年までの宗教人口動態予測によれば、「宗教には所属していない」(religiously unaffiliated)という回答が多いのは、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米で、それぞれ二〇一〇年時点で人口の二一・二%、一八・八%、一七・一%を占めている。「宗教には所属していない」人びとの割合は、世界的には二〇一〇年の一六・四%から二〇五〇年の一三・二%へと少し減ると見られ、二〇五〇年の予想値はアジア太平洋地域では一七・〇%と減少しているが、ヨーロッパと北米はそれぞれ二三・三%、二五・六%と増加傾向が続き、とりわけ北米の伸びがヨーロッパ以上に大きいことが読み取れる(図表0─2)。

「宗教には所属していない」に分類されるのは、無神論者、不可知論者、所属宗教なしと回答した者たちだが、これらの人びとがみな信仰・実践・アイデンティティのすべての面にわたって非宗教的であるとはかぎらない。宗教が説く教義とは異なる信仰を持つ者、独自に開発した実践をする者、宗教団体への所属意識はないが文化的なアイデンティティは持つ者などを想定すると、完全に非宗教的な者の数は実際にはかなり少ないとも想定される。

中村圭志は「無宗教的な日本と無神論的な欧米とのロジックの違い」として、欧米の無神論の前提には一神教があると指摘している(中村 二〇一九)。これは基本的かつ本質を突く指摘で、実際に現在の欧米でも、リチャード・ドーキンス(二〇〇七)、ダニエル・デネット、サム・ハリス、クリストファー・ヒチンズなどの「新無神論者」が登場している。しかし同時に、神を積極的に否定する「無神論」とは異なる「無宗教」や「所属宗教なし」にむしろ該当する者たちも欧米で増加中なのである。また、同じ欧米でも、旧大陸と新大陸で違いがあるかどうかは別途検討するに値する。西欧と北欧にもニュアンスの違いを読み込むことができるかもしれない。「西洋」の範囲をさらに広く取って、中東欧ロシアなども含めるならば、西洋内部での地域ごとの特徴を取り出して比較し、相互に相対化することもできるだろう。

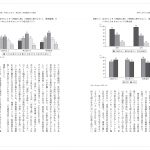

西洋とりわけ西欧における「無神論」の歴史は長く、哲学史的には古代ギリシア・ローマにまで遡ることができ、スピノザ、ヒューム、フォイエルバッハ、マルクス、レーニン、ニーチェ、フロイト、サルトル、ラッセルなど、無神論の哲学の系譜は連綿と続いてきたと言える(Minois 1998=二〇一四)。だが、「無宗教」(non-religion/sans religion)そのものが研究対象に据えられるようになったのは、いくつかの先駆的な研究(Campbell 1971 ; Denèfle 1997 など)を除けば、ここ一五年ほどのことである(図表0─3)。宗教社会学は世俗化の問題については長いあいだ関心を抱いてきたが、「世俗性」(secularity)そのものを論じるようになるのは、その頃になってからのことである。

二〇〇七年に原書が刊行されたチャールズ・テイラーの『世俗の時代』は、「世俗性」を「公共空間の世俗化」、「宗教的実践の衰退」、「信仰の条件の変容」の三つの位相に区別しているが、最後の「信仰の条件の変容」は「世俗」そのものを対象に据えて宗教的なものとの関係を論じるものと言える(Taylor 2007=二〇二〇)。

「社会・文化における世俗主義研究所」(ISSSC)が米国コネティカット州のトリニティ・カレッジに設立されたのが二〇〇五年、「無宗教/世俗性研究国際ネットワーク」(NSRN)がルイ・リーやステファン・ブリヴァントらによって設立されたのが二〇〇八年である。NSRNとISSSCは二〇一二年から『世俗主義と無宗教』(Secularism and Nonreligion)という学術ジャーナルを出している。二〇一九年からは学術出版社ブリルより『世俗学』(Secular Studies)が年二回刊行されている。カナダのオタワ大学では、二〇一五年に無神論についての共編著を出したロリー・ビーマンを中心に、「複雑な将来における無宗教」(NCF)プロジェクトが二〇一九年より進められている(Beaman and Tomlins eds. 2015 ; Munro and Wilkins─Laflamme 2021)。新しい研究領域としての世俗性や世俗主義、無宗教の研究が進むにつれて、無神論との関係も改めて問われるようになり、伝統ある宗教学の雑誌も、無宗教や世俗や無神論をテーマに特集を組んでいる。オックスフォード大学出版局から出ている「オックスフォード・ハンドブック・シリーズ」に無神論と世俗主義が加わったのがそれぞれ二〇一三年と二〇一七年で、いずれも広範なトピックをカバーしつつ、地域ごとの差異を意識したパートも設けている(Bullivant and Ruse eds. 2013 ; Zuckerman and Shook eds. 2017)。

広い意味での「無宗教」(non-religion)の範疇に入る言葉や関連概念は多様である。ここまで「所属宗教なし」(none)、「無神論」(atheism)、「世俗性」(secularity)、「世俗主義」(secularism)などの語を挙げてきたが、それだけではない。これらの概念は、ある程度は明確に区別できることもあるが、互いに重なりあっていたり、研究者によって特権的に用いられる語や用法が違ったり、翻訳の問題とも絡むが、同じはずの言葉でも地域によって意味するものが異なったりと、複雑である。

「世俗」や「無宗教」に関連する概念を網羅し、一つひとつ意味を確定していくのは至難の業で、実質的に不可能だが、大まかな分節化の試みとして、フランスのライシテ研究者および宗教社会学者のフィリップ・ポルティエとジャン= ポール・ヴィレムは、現代フランス人の五八%を占める「所属宗教なし」に該当する者を、「確信的な世俗主義者」(sécularistes d’affirmation)と「無関心の世俗主義者」(sécularistes d’indifférence)とに大別する。「無神論者」(athées)は前者に属し五八%の内訳二一%に相当するが、そのなかにはさらに理性と信仰の両立不可能性を説く「無神論戦闘主義者」(militants de l’athéisme)がいるとし、先述のドーキンスやヒチンズのほか、フランスの哲学者ミシェル・オンフレに言及している。「無宗教者」(non-religieux)は後者に属し五八%の内訳三七%に相当するが、そのなかでも内在的経験に留まり外部に生や世界の意味を求めない「不可知論」(agnosticisme)の立場と、「スピリチュアルな無関心」(indifférents spiritualistes)─スピリチュアルだが宗教には無関心であることを指す─の立場があるとし、無宗教だがスピリチュアリティに関心を示す哲学者としてアンドレ・コント= スポンヴィルの名前を挙げている(Portier et Willaime 2021 : 66─69)。

「世俗」や「無宗教」は、「宗教」の対概念や反対の意味と考えると、「宗教」概念に拘束された残余カテゴリーとなりかねない。実際、宗教人口統計調査では「無宗教」や「所属宗教なし」などは、しばしば「その他」のカテゴリーに分類されてきた。「宗教」の定義自体に問題があるのだから「無宗教」を定義しようとしても埒が明かず、これらの概念は学術的議論の使用に耐えないとする見解もある(Jong 2015)。だが、『無宗教を認識する─世俗を再想像する』の著者ロイス・リーは、世俗や無宗教の多様性に鑑み、それらを宗教の残余とみなすのではなく、世俗や無宗教から出発して論じるべきと主張している(Lee 2015)。宗教人口統計調査では「その他」に分類されてきた人びとの有意な増大によって、新しい研究対象と新たな分節化の必要が生じてきたのである。

リーは、「世俗性」(secularity)を、宗教が欠如している状態としての「非実体的な世俗性」(insubstantial secularity)と、一つの宗教に比肩することのできる信念と儀礼の実践およびアイデンティティを備えた「実体的な世俗性」(substantial secularity)とに区別する。彼はまた、「世俗性」と「無宗教」(non-religion)も区別する。リーによれば、「実体的な世俗性」も「無宗教」も代替宗教としての形式と経験の内実を備えているが、「世俗性」は宗教からの自由、政治的な反宗教性、知的な非宗教性などの特徴を備え、理性によって宗教を個人主義的な観点から操作的に否定する「非宗教的」(irreligious)な傾向を持つ。これに対し、「無宗教」は必ずしも個人主義的な知的操作によるものではなく、感情的・社会的・文化的な側面を備え、さらには政治的側面にまで及ぶ。リーはこのように「無宗教」と「世俗性」を分節化することで、両者についてより精緻に理解することができ、世俗の輪郭を再び描き直すことが可能になると論じている(ibid.)。リーの研究は、無宗教から構想する世俗学と言える。

このように、「世俗」や「無宗教」は、「宗教」の枠に収まらない均一的な残余カテゴリーではなく、それ自身において多様性を備えた研究対象である(Zwilling and Årsheim 2022)。宗教学(religious studies)が宗教の時代から世俗の時代への移行が意識され進行していた時代に誕生したように、世俗が変質しつつある現代にあっては、世俗と無宗教を対象とする世俗学(secular studies)が求められている。

世俗的価値観の持ち主の全般的傾向と地域間比較という課題

「世俗」や「無宗教」や「無神論」について、巨視的な観点から世界的に言えることがいくつかある。二〇一四年の世界価値調査(WVS)第六ウェーブの結果をもとにした研究によれば、第一に、女性が男性よりも宗教的で、無神論者は男性に多いという男女差が有意に出ている(宗教的と答える男性は四七%であるのに対して女性は五三%、無宗教と答える男性は五三%であるのに対して女性は四七%、無神論者と答える男性は五六%であるのに対して女性は四四%)(図表0─4)。第二に、年齢に関して言うと、自分は宗教的であると回答する若者は意外に多く、自分は宗教的ではない、あるいは無神論者と回答する割合は中年世代で高い(図表0─5)。もちろんそれは社会によって異なり、米国では無神論者と答える者は若い世代に多い。第三に、学歴と宗教性は必ずしも有意な相関関係にはない。つまり、学歴が高ければ宗教から離れるとはかぎらない。ただし、正規の教育を受けていない低教育階層では七七%が自分は宗教的と答えるのに対し、無神論者であるという回答は五%と非常に少ない。無神論者の割合は高学歴になるほど高くはなるが、自分は宗教的と答える人や無宗教と答える人の数を凌ぐほどではない。第四に、科学と宗教の関係である。「科学と宗教が対立するときは宗教のほうがいつも正しい」という問いへの「はい」と「いいえ」を比較すると、宗教的な人の場合は六二対三八、無宗教の人の場合は二二対七八、無神論者の場合は九対九一である。「世界は科学技術によってよくなったか」という問いへの「とてもよくなった」と「とても悪くなった」を取り出すと、宗教的な人の場合は一八%対五%、無宗教の人の場合は一九%対三%、無神論者の場合は二三%対一%である。傾向としては予想通りだが、科学技術に対する肯定感と否定感は宗教の有無によってはそれほど大きく変わらないとも言える(Keysar 2017)。

同じ調査の全体で、自分を宗教的とみなす人、無宗教とみなす人、無神論者とみなす人の割合は、それぞれ五三%、三三%、一一%だが、自分は無宗教という人は、既存の宗教的権威を拒絶する一方で、代わりに何かを信じていることもある。また、無神論は極端な考えの持ち主に見えるので避けたい考えもあるようだ(ibid.)。このように、無宗教であるという回答には、純粋に当人の主観だけではなく、社会的な視線を意識した戦略の要素も混ざっていることに注意が必要である。

無宗教の人や世俗的な人間は、宗教を前提として生きている人びとから、非道徳的で倫理に欠ける人間とみなされることがある。宗教的保守派は、宗教的信仰なき社会は意味や価値に欠けるとしばしば主張する。これに対し、フィル・ザッカーマンは、世界で最も非宗教的と言われるデンマークとスウェーデンの一五〇人にインタビュー調査を行ない、高度に世俗的な社会は宗教的な社会よりも健康で、安全で、環境に優しく、暴力が少なく、民主的で平等であることを示している(Zuckerman 2020)。宗教的な人間や社会においては宗教と結びついている意味や価値が、世俗的な人間や社会において必ずしも不在であるわけではなく、むしろ高度に実現されている場合がある。そうした世俗的な人間と宗教的な人間が相互理解をはかることが十分にできることもあれば、それが難しいこともある。なお、宗教を持つ者と比較して、宗教的所属「なし」と答える者は、政治的には左で同性愛を受け入れる傾向が強いとの結果が出ている(Connaughton 2020)。

いずれにせよ、「世俗」や「無宗教」や「無神論」の意味合いは社会や文化によって異なる。たとえば、「世俗主義」(secularism)と言えば、インドでは特に「寛容」を意味し、フランスでは「ライシテ」のことと観念されて公的なものから宗教的なものを取り除く含意があり、米国では国家と教会の分離を指す。「世俗」や「世俗主義」についての世界的な共通了解がないため、世界規模での世俗的人口の規模を正確に測定する方法は存在しない。地域によっては、無神論者を自称しつつ神を信じることもありうるが、この感覚は多くの西洋人には理解しにくい。

このため、世界規模での調査データを利用することができても、地域間比較は容易ではない。ザッカーマンらはその理由を四つ挙げている。第一に、宗教を尋ねる調査が一般的であるため、無宗教に分類される人びとのサンプリングがしばしば不適切であること。第二に、地域によっては無神論者や宗教を持たない人間に対する政治的・社会的偏見があるため、調査の数字に現われなかったり、正直な回答が得られなかったりすること。第三に、それぞれの社会において模範的とされる規範が存在するため、回答もそのバイアスに誘導される傾向があること。第四に、「無神論」や「無宗教」や「世俗主義」、また「神」や「超自然」などの言葉や概念が、文化によって同じ意味や関連性や重要性を持つわけではないので、表面的に比較しても実質的な比較にはならないこと(Zuckerman, Galen, Pasquale 2016 : 32)。これらの指摘は実によく的を射たものである。

ザッカーマンらは、サミュエル・ハンチントンが区別した九つの文明─西洋文明、正教文明、ラテン・アメリカ文明、アフリカ文明、イスラーム文明、ヒンドゥー文明、中国文明、仏教文明、日本文明─にユダヤ文明を付け加え、世界を一〇の文明圏に区分してそれぞれの文明の世俗性を概観している(ibid. : 34─51)。ハンチントンの「文明の衝突」論は、各文明の性格や価値観を本質主義的にとらえていること、またその衝突史観のために問題があるものだが、各文明の文脈の違いを意識すること自体は、地域間比較の前提として必要である。次節では、ザッカーマンらの区別も参考にしつつ、広い意味での「西洋」における地域的文脈を踏まえながら、「世俗」や「無宗教」や「無神論」の含意を吟味する。換言すれば、「世俗」や「無宗教」や「無神論」の意味合いに注目しながら、地域ごとの特性を探り当てていく。

(以下、本文つづく。図表と注は割愛しました。Pdfをご覧ください)