《要旨》

〈科学革命〉は、16世紀の中葉にはじまり、1620年年頃から1700年頃のヨーロッパで起きた大きな現象である。ベイコン、ガリレオ、デカルト、ニュートンなどの重要な哲学者や自然哲学者が、それまでのアリストテレスを中心にした自然に関する学術の世界を全面的に革新し、宇宙における地球の位置や万物の運動に関する根源的な変動を文化と社会にもたらしていた。

医学においても科学革命に呼応して新しい理論体系を求める動きが現れていた。それらの改革は、その理論的な部分において、ガレノス医学の枠組みをほぼ全面的に否定した。前章で検討したパラケルスス主義も錬金術の思想に基づいてガレノス医学を否定したが、17世紀後半には、人体を機械ととらえる機械論が大きな流れとなった。本章の後半は、17世紀の後半の医学における機械論の発展を論ずる。

しかし、この時期に発達した医学理論を、科学革命と機械論だけで説明するのはあまりに単純な一面主義である。この時期の医学で最も重要な革新であるハーヴィーのいわゆる血液循環理論も、たしかにガレノスを否定したが、それはアリストテレスの正しさを示すルネサンスの流れの中で起きたことであった。ハーヴィーに賛同した人々には、たしかに機械論者もいたが、パラケルスス派の医師も数多くいた。そして、アリストテレス派、パラケルスス派、機械論派が対立すると同時に連続の流れも持っていた。この複雑な構成が、17世紀の医学理論の変化の重層を象徴している。本章の前半は、17世紀の前半における古い学派による革新と、それらが機械論による改革につながることを記述する。

背景

科学革命(Scientific Revolution)は16世紀の半ばに始まり17世紀の後半に確立した大きな現象である。ニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus, 1473-1543)を皮切りに、フランシス・ベイコン(Francis Bacon, 1561-1628)、ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler, 1571-1630)、ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei, 1564–1642)、ルネ・デカルト(René Descartes, 1596–1650)、アイザック・ニュートン(Isaac Newton, 1646-1726)などの著名な科学者たちの名前がきらめく歴史事象である。地動説が確立され、自然探求の経験主義的な方法が確立され、地球や物体の運動の原理を説明する巨大な転換であった。

科学革命の位置付けは、1950年代と1990年代をくらべると、非常に大きく変化した。1950年代に活躍した歴史学者や思想史研究者は、科学革命は、個々の人物や発見の科学性で一つに結ばれる現象であり、歴史全体の中で非常に重要な意味を持つ現象であると主張した。イギリスの歴史学者のハーバート・バターフィールド(Herbert Butterfield, 1900-1979)や、フランスの科学思想史家のアレクサンドル・コイレ(Alexandre Koyré, 1892–1964)たちがそのような学者である。このような学者たちは、科学革命はギリシア以来の最も重要な現象であり、根本的な思想の転換期であり、ルネサンスや宗教改革より重要な現象だと主張した。科学革命の内部には複雑性があるが、それらは相互に連関して共通性を持っており、一つのものと考えられる殊更な現象としての科学革命という歴史観を持っていた。

しかし、1990年代になると、新しい世代の科学史研究者たちは別の視点による科学革命観を確立する。アメリカ出身のスティーヴン・シェイピン(Steven Shapin)や イギリス出身のサイモン・シェファー(Simon Schaffer)たちの仕事である。シェイピンが『科学革命とは何か』(1996)でまとめたように、科学革命の概念そのものが大きな変動を受けた。科学革命は科学性で結ばれる一つの意味ある歴史現象だと考えることの妥当性が非常に小さくなった。それにかわって、17世紀の自然哲学の変革は、それぞれの地域によって異なる、宗教や政治や文化などの複雑な信念や道筋を通ったものであったことが証明された。シェイピンの「一つの科学革命は存在しなかった」という言葉は、筆者も含めて多くの歴史学者や科学者が共有している。

医学史においても、これとよく似た解釈の転換が20世紀の後半に起きた。古い医学史研究では、新しい医学理論と科学革命との結びつきは重視されてきた。ことに何度も使われた例が、イングランドの医師ウィリアム・ハーヴィー(William Harvey, 1578-1657)が、1628年に刊行された書物で、ガレノス理論を否定して血液循環を発見した事例である。ハーヴィーと科学革命の結びつきは非常に強調され、ハーヴィーは医学を科学的にした偉大な医師であると賛美された。動物解剖の技術を用いて魔女狩りのヒキガエルが普通のヒキガエルであることを証明したとまで信じられた。日本の医学史家の川喜田愛郎(1909-1996)は、『近代医学の史的基盤』の冒頭において、17世紀のハーヴィーの血液発見の業績は近代医学の進水式であり、その書物の出版はガリレオ裁判の数年前であることが象徴するように科学革命の一環だと主張している。ここには、医学は科学の一部になっていくのだと考える姿勢の強調があり、医師たちが科学を軸にして医療の歴史を捉える、古い医学史の記述態度がある。

それに対して、新しい医学史は、科学革命期の医学を考えるときに、科学性が特権的な重要性を持つとは考えない。科学性を確かに重視するが、学派、疾病、患者、文化・社会などの重要なエージェントも科学性と同じくらい重要だと考えている。ことにハーヴィーに関しては、ハーヴィーが他の医師に較べて科学的であると考えること自体は正しい。しかし、この章が強調したいことは、ハーヴィーを科学的だと考える基準は、複数にわたって存在したことである。それらの〈複数の科学性たち〉はそれぞれの地域や個人の学派、社会性、文化性によって決まるものであった。ハーヴィーにとっては、アリストテレスの考え方に従うことであり、デカルトにとっては機械論性であり、別の医師たちは、さらにそれらとは異なる考えであった。このような複数の科学性が達成される異なった文脈が17世紀にはあった。その異なった文脈を記述することが、科学革命期の新しい医学を書く視点である。

本章はまずハーヴィーの血液循環の発見を説明する。そこでは、アリストテレスの態度とそれを復活させたルネサンスの動物実験の影響が強いことを説明する。この革新が、機械論につながる方向と、パラケルスス派の医学の双方によって発展させられたことを説明する。前者ではオクスフォード大学という地域的なユニットを考える。後者では二つの事例を考える。ヨハンネス・バプティスタ・ファン・ヘルモント(Johannes Baptista van Helmont, 1580-1644)のパラケルスス派の継続と革新をめざした地域性と個人について一つずつ紹介する。ここまでが前半である。後半は、デカルトとハーヴィーの関係、ガリレオ、ニュートンなどの科学革命の巨人の影響を受けた医師たちを記述する構造をとる。ここでは、機械論が重視されるが、それが数学論になるパターンも紹介される。

このような複数の科学性を探求していた新しい医学が、この時代の幾つかの文化的な特徴を共有していたことも指摘する。医学と文化との深い関係は、これまでのどの章でも強調してきた。人文主義や宗教との関連だけでなく、17世紀に現れた幾つかの新しい文化的な特徴も共有されている。技法と技術の面では、一つは動物に関する実験や観察であり、もう一つは顕微鏡が明らかにするミクロな視覚的な観察である。そして、このような技法と技術を医師たちに共有させる学術団体の形成があり、そこに情報を流すための流儀があり、それによって医師の理論的な結びつきが形成されていることを記述の中に織り込んでいく。

ハーヴィーの血液循環論

ハーヴィーのいわゆる血液循環論は、1628年に出版された『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』 Excertatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus で論じられた。書物のタイトルが示すように、この論文は動物についての論考であること、心臓と血液の両者に関する論考であること、そして解剖学的な研究であることという三つの大きな特徴を持っている。そのような特徴の中で、ガレノスが主張した、血液の生産と消費のモデルを否定し、血液は循環することを仮説の上で主張したものである。〈仮説の上で〉というのは、新しい血液循環の説を実証するためには、毛細血管という動脈と静脈をつなぐ経路を見いだすことが必要であるが、それがハーヴィーにはできなかったために生じた論理上の技法である[1]。

ガレノスの考えでは、血液が〈栄養〉を取ることと、血液が空気から〈生力〉を得ることという二点が織り込まれていた。身体は静脈血と動脈血の二種類の血液を持っている。静脈血は食べたものを肝臓が消化して血液に変えることによって作られ、静脈を通って身体の各部分にゆっくりと流れ込んで、それらに〈栄養〉を与える。また、心臓では肺が空気から取り込んだプネウマ(精気)を血液に混じらせ、動脈血が作り出される。新たなプネウマを得た動脈血は、動脈のシステムを通って身体の各部に〈生力〉を与える。静脈血も動脈血も、身体各部によって使われるが、それによるロスを補うように、肝臓においては食物が分解され、肺に取り込まれる空気の精気と混合する。ここには、心臓が圧力をかけて血液を全身に送り出すという機能はなく、むしろ血液が全身の内部をひたし、肝臓と肺から取った栄養と生力の二つの力が全身に届けられることが原理になる。

ガレノスのこのモデルは、古典古代の他のシステムに較べると、はるかに洗練されたものであり、複雑な機能を血液に期待している。それと同時に、現実と違う間違いも含んでいるという二面性を持っている。よく指摘されるのが、心臓の右心室と左心室の間に存在する「見えない穴」である。ガレノスは、そこに見えない穴があり、その穴を通って静脈血が左心室に移動して動脈血になると考えていた。このような議論は、もともと見えている現実と違うと同時に、神や自然の創造者の不思議な力を信じることもできる。イスラム医学では、13世紀にイブン・アル・ナフィース(Ibn al-Nafis, d.1288)によって批判され、イスラム文化圏がガレノス盲従ではないことを示している。16世紀から盛んになったイタリアのパドヴァの解剖学でも、ヴェザリウスは『人体構造論』(1543)や、その1555年の第二版で、血液が静脈血から動脈血になるために抜けなければならない二つの心室の間の穴が見えないことを確認して、ガレノスの考え方への距離をとっている。それ以外にもガレノスのモデルが現実とうまく合わない部分があることには気がついていた。その媒介は解剖学の力であった。同じパドヴァで解剖学教授となったレアルド・コロンボ(Realdo Colombo, c. 1515–1559)は、肺の機能が、ガレノスが言うものとは違うことを動物の解剖で発見したが、そこからガレノス批判には至らなかった。同じように、解剖学者のフアン・ワルエルダ(Juan Valverde de Amusco, c. 1525-?)や、宗教的な異端として処刑された多彩な神学者のミカエル・セルヴェトゥス(Michael Servetus, 1509/1511-1553)なども、ガレノスの血液と肝臓と心臓と肺のモデルに何かしらの問題があることは気がついていた。このような解剖学の経験の蓄積の上に、ハーヴィーの大きな業績がある。

ハーヴィーはケンブリッジ大学のゴンヴィル・アンド・キース・コレッジで学び、1599年から1602年にパドヴァの医学校で学んで学位を取得した。パドヴァでの指導教官はヒエロニムス・ファブリキウス(Hieronymus Fabricius or Fabricius ab Aquapendente, 1537–1619)であり、彼からアリストテレスの比較解剖学と発生学、そして心臓の機能への着目を重点的に学んでいた。ハーヴィーが後の著作で発揮する、動物を用いた発生の観察や、人間で観察できないものを動物の機能に着目することで解決することなどの基本的な態度は、アリストテレスからルネッサンスの枠組みで学んだパドヴァの理念の再生産である。1602年にイギリスに帰国してロンドンで開業したハーヴィーは、医学的にも政治的にも成功した保守的な側に所属しており、ガレノス主義を軸としたロンドン王立医師協会の重鎮を何度もつとめ、ジェームズI世、チャールズI世の二人の国王の侍医をつとめることとなった。

ハーヴィーが1628年の書籍や、それ以前の講演などで用いた議論は、ガレノスを批判するために、アリストテレスの考えで心臓の機能を見るものであった。まず、アリストテレスとファブリキウスにならって多くの動物実験を行っている。そして、人間の死体の解剖にだけ頼る解剖学を、〈生物の部分について知ろうとしながら、もっぱら人体だけ、それも死後のものだけ観察して、ただ一つの仮定から総体を結論しようとすることと、なんら異なることはない〉と批判している。これは、アリストテレスとルネサンスの比較解剖学の視点を強く前面に出して、自分が行った冷血動物や温血動物の心臓の観察との比較の中で人間の心臓の機能を説明することである。そして、ハーヴィーが狙っていたことは、血液の循環を発見し血液の特徴を強調するという、血液の運動に注目することではない。心臓の機能を発見し、精妙な機能を持つすぐれた臓器であることを見出すことであった。

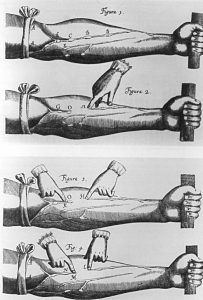

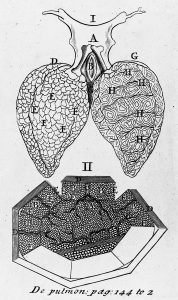

静脈弁についても、現在なら「アクティヴ・ラーニング」といわれる読み手を巻き込む方法を採用した。読み手が実際に自分の身体を用いて、自分の身体の弁を確認して、心臓の機能と人体の構成を確認する方法がとられている(図1)。

図1 心臓の機能を確認する方法

静脈と弁が鮮明になるように腕をしばり、血液を心臓から離れるように押しても、弁によってその方向の動きが妨げられるので、血管は空白のままであることを示した図版。

William Harvey, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis, 1628.

この部分を、ハーヴィーは計量的な議論を用いて証明することもしている。左心室が拡張した時に、その心室を一杯に満たす血液量が40グラムから90グラムほど、そこから動脈中に4グラムから8グラムが出る、心臓が30分に1,000回ほど動くから、30分間に4キロから24キロの血液が体内で消費され新たに生産されることになる。このペースでこれだけの量の血液を、生産し消費することは到底できない。だからガレノスの理論は間違っており、血液は循環するのだということになる。

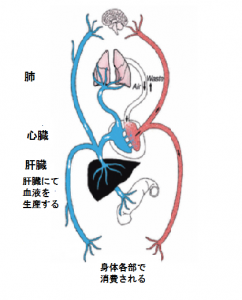

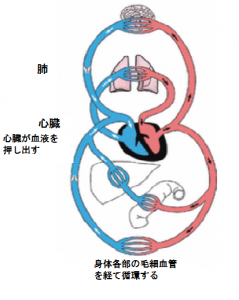

図2 ガレノスの血液の肝臓での生産と身体各部での消費

青は静脈、赤は動脈を示す。

図3 ハーヴィーの心臓と肺と血液循環

青は静脈、赤は動脈を示す。

このような動物や人間の身体を用いた議論や計量的な議論を通じて、ハーヴィーがアリストテレスとパドヴァの医学校の思想をどのように使ったかがわかる。彼はアリストテレスの〈テキスト〉を神聖化したわけではなかった。アリストテレスの考えと並行して、動物で観察できること、彼自身が経験できること、読者も経験できること、そして解剖学者という同業者も知っていることを提示し、そこから挿絵や概念や数量化を作り出すことを重んじたのである。このような複雑な経路でアリストテレス派としてガレノス医学の根本を批判したことになる。この部分を、ある医学史家は、ハーヴィーは思想的にはアリストテレス派であり、そこでアリストテレスのように心臓の機能がまさに人体の主たるものであるという前提で研究をすること、また、政治的には国王の忠実な侍医であり、心臓の機能がまるで絶対主義のように強力に身体を統御するように考えているだろうとまとめている[2]。ハーヴィーの科学性はアリストテレスの科学性から発展したのである。ここに、科学革命の間に現れた科学の複数性という事象が現れている。ハーヴィー自身の仕事をその科学革命と結びつけるというバターフィールドの解釈の仕方は、間違いではないが、その科学性の描き方があまりにも単純であり、アリストテレス派の科学性を認めていない距離感がある。

ハーヴィーとガレノスの違いについて、当時の社会に存在した技術が大きな影響を持っているという興味深い解釈もある。心臓の機能に関してはガレノスが間違い、ハーヴィーが正解を出したのは事実であるが、二人を較べて、ガレノスは迷妄的でハーヴィーは傑出していたと考えることは意味がない。ある歴史学者のコメントによれば、ガレノスは心臓をランプと考えて、肝臓から取られた油性のものが燃やされると考えたのに対し、ハーヴィーは心臓をポンプと考えて、閉じられた系の中で血液が循環すると考えた。そのとき、ランプとポンプという二つの技術を考えると、生活の中のポンプが、17世紀のハーヴィーにとってはるかに身近なアイテムであったことは間違いない[3]。二人のどちらも傑出した医師が、自分の技術的な背景を身体のモデルとすることを意味している。

オクスフォードにおけるハーヴィーと医学の発展

ハーヴィーの著作は各地で医学や自然哲学の世界で重要な論点となった。しかし、だからと言って、アリストテレス主義が新しい医学の柱になったわけではない。むしろ正反対に、ガレノスもアリストテレスも否定されて、新しい医学の枠組みを求める動きが明らかに優勢になっていた。そのメカニズムを教えてくれる一つのヒントを持っているのが、17世紀の中葉のオクスフォードである。オクスフォードはハーヴィーが移住しただけでなく、政治的、思想的、そして人的な状況が揃って、大きな知的な拠点となった。その後、さらなる政治的な状況の変更に応じて、その拠点はオクスフォードからロンドンに移行するという現象が起きた。

もともとの由来は、内乱時に国王チャールズI世がロンドンを離れてオクスフォードに移動したときに、侍医であるハーヴィーが国王に随伴してオクスフォードに行き、そこで学寮の寮長のポストを得たことである。1628年のハーヴィーの著書はすでに高く評価されており、それまでロンドンのハーヴィーの私的な時間・空間で行われていた動物実験や観察などを、オクスフォードで学ぶ多くの若き医師たちが吸収して、彼らの医学の業績になった。ロバート・ロウアー(Robert Lower, 1631-1691)やトマス・ウィリス(Thomas Willis, 1621-1675)たちが、動物実験を行って、当時の自然哲学思想と結びつけた解釈を発表した。ロウアーについては、ロンドンで1666年にイヌなどの動物間の輸血を実験し、ヒツジの血液を気がふれた男性に輸血するという人体実験も行ったという興味深い事実も残っている。ハーヴィーだけでなく、オクスフォードのロバート・ボイル(Robert Boyle, 1627-1691)も化学的な実験と機械論の自然哲学を組み合わせ、動物を素材にした重要な実験や人間に関する重要な観察をいくつも探求した。ことに、ハーヴィーの血液循環の重要なポイントである呼吸に関して、化学的な実験と動物の観察の双方が必要であり、この実験を通じて医学と化学の関連を確定させた。1654年にマグデブルクの実験で真空ポンプが作られたときに、ボイルは同じオクスフォードの助手のロバート・フック(Robert Hooke, 1635-1703)に作成させたポンプを用いて動物をその中に入れて実験をしている。

オクスフォードで新しい医学の実験や新しい知の発展を行わせたのは、ハーヴィーやボイルだけではない。そこには多様な学問と思想が流れ込んでいた。ことに重要であったのは、ベイコンが、アリストテレスらの思想を否定して、自然哲学を大きく変更しようとするダイナミズムが、オクスフォードで有力であった自然哲学者に大きな影響を持っていたことである。ベイコンの思想との共存は、ハーヴィーのある意味で保守的な態度と、帰納法を重んじる新興的な態度が融合していくことを可能にした。

医学史家のロバート・フランクによると、17世紀の中葉にオクスフォードで学んだり教えたりして滞在した自然哲学者は14名、マイナーな自然哲学者は40人を超え、自然哲学ではなく文学などで活躍した才人としては44人を数えている。表1が示したのが、フランクの著作に掲げられた、ハーヴィー、ボイルをはじめ、重要な自然哲学系の人々のリストである。ハーヴィーの医学や動物実験の水準の高さは、アリストテレス派ではない自然哲学を信じる人たちも吸収されるという構造があった。すなわち、17世紀中葉のオクスフォードでは、新しい知的ダイナミズムが存在していた。偉大な可能性を持っている自然哲学者や思想家が集まり、科学と医学と思想が大きく変化して貢献を残す構造が作られていた。また、これらの人々が、イングランドなどの各地で生まれ、オクスフォードで学び、ほとんどがロンドン周辺に行って活躍を維持したこと、その際にオクスフォードで形成した人間関係を利用していたことから、知的なダイナミズムが場所を変えるようになったのである。

表1 オクスフォード滞在の重要な自然哲学者・医者の一覧

Robert Gregg Frank, Harvey and the Oxford Physiologists: A Study of Scientific Ideas (University of California Press, 1980) に掲載の表を用いて作成した。

ファン・ヘルモントの新しい医学――イングランドの事例

オクスフォード大学は、内乱期に国王や侍医のハーヴィーたちを迎えて新しい医学理論の発展をさせた。もちろん王政を批判するものもいたが、政治的には総じて保守から中道にいたる人々が集まっていた。一方、ロンドンを中心とする当時のイングランドでは、内乱と共和制という宗教と政治体制の大変動が確立されており、そして新しい宗教・政治に呼応した新しい自然哲学と医学を構築するという根本的な革新が進んでいた。ポーランド生まれでイングランドに移住したサミュエル・ハートリプ(Samuel Hartlib, c.1600-1662)が軸になって、自然哲学や医学を根本から革新する運動や団体が作られ、宗教、政治、自然哲学、医学が密接した社会運動が形成されていた[4]。この非常に活発な運動は、ハーヴィーともオクスフォードとも違うパターンで新しい医学を形成していた。

この運動にとって重要な医師は、ベルギーで軟禁されて晩年の20年を過ごしたヘルモントである。ヘルモントもハートリプと同じように、この50年ほどで位置づけが大きく変動した自然哲学者・医師である。ヘルモントは、かつては思弁的な神秘主義者であり、宗教改革の熱情で動く人々に一時的に支持された人物であると考えられていた。しかし、近年の研究は、ヘルモントの思想の影響ははるかに大きく、しかも深く医学と医療の根本原理に触れるものであったという再評価がされている[5]。

ヘルモントはベルギーで貴族・官吏の息子として生まれ、1599年にルーヴァンの医学校で学位を取得した。その後、スイス、イタリア、フランス、イギリスなどのヨーロッパ各地を廻った。宗教性が深いヘルモントは、通常の医師としての成功を嫌悪したこと、そして彼の思想の一部が異端であるとして異端審問に判断されたことから、自宅に軟禁状態となって20年あまりを過ごすこととなった。その軟禁状態の中で、パラケルスス派の思想を発展させるために、化学実験を行い、自然哲学の理論をキリスト教と結びつけ、世界と人体は化学的な空間であるという議論を発展させていた。その考えは、私的な友人との文通で展開しており、死後の1648年にまとまった著作となって刊行された。パラケルススが生命力として考えたアルケウス(archeus)や種力として考えたセミナ(semina)の考えが利用され、それらに基づいて、すべてのものは生命を持つという生気論の考えなどが議論されている。また、生命のもとは水であると考え、水の中のアルケウスによって生命が発展すると考えた。柳の若木が水の力で大きく成長したという著名な実験もこの水を中心とする考えに基づいている。

しかし、いくつかの重要な点において、ヘルモントはパラケルススと大きく異なっている。一つは、人間の身体の中の状態と、自然界の状態が対応しているという考えに従わなくてよいという発想である。人間の体内と外界の対応を医学が切り離した重要な離脱であると言ってもよいし、小宇宙と大宇宙のアナロジーが拒絶されたと言ってもよい。この中でヘルモントにおける神秘主義と近代の興味深い混合を示すのが武器軟膏である[6]。武器軟膏が効くのは、傷と、それをつけた武器の間に神がさだめた関係があるというのがパラケルススの主張である。ヘルモントも武器軟膏の現象は認めるが、それが起きるのは、傷と武器に残った血の間に、自然な関係があるからであると考えている[7]。ヘルモントは、パラケルスス流の宗教的な医学を考え続けると同時に、宗教性のある部分が抜かれて自然主義的なものになるという意識があった。その複雑性が反映されて、ヘルモントの図像が描かれるときに、自然の神秘をさぐる賢人であり、ガレノスやパラケルススよりも優れた賢人であるという主題が用いられた(図4)。

図4 ヘルモントの自然の秘密探求の図

1683年に Christian Knorr von RosenrothによってAufgant der Artneykunst としてドイツ語訳されたヘルモントの著作集の表紙絵。地べたに這いつくばって無駄に真理を探す前からガレノス、アヴィセンナ、パラケルスス(テオフラストゥス)たちに対し、真理が隠された塚の前に直立するヘルモントが描かれている。

もう一つの重要なポイントは、ヘルモントの著作が刊行された時系列の問題である。ヘルモントは生存中に著作を刊行せず、著作が刊行されたのは1648年であった。この時期は、イングランドでは宗教革命が内乱に至って国王チャールズI世を処刑した時と一致しており、宗教に基づいて国家の医療の実践と制度を大きく革新しなければならない時期であった。そのため、ヘルモントの著作は革新的な医者たちに好まれた。それまでの保守層が支えたガレノス主義(あるいはアリストテレス主義)を非キリスト教的であると批判するだけでなく、パラケルススの神秘主義的な言説から離脱して、より実現可能で制度的な安定性を持つ新しい医学が必要であった。イギリスでは政治的な状況との組み合わせで、建設的なヘルモントの医学は非常に強く必要とされていた。

イングランドにおいては、内乱と共和制と革新の中で、ヘルモント派の医師たちは、さまざまな革命的で実践的な行動を起こした。ヘルモント主義者が「化学的医師協会」として結成され、保守派の王立医師協会と対立するという構図が現れた。1665年にロンドンで流行したペストに直面して、ヘルモントのキリスト教的な模範に倣って、流行地にとどまるという実践も行った。それまでのエリートの医師たちが、流行地を離れていたのに対し、その地にとどまるという英気と宗教性にあふれたヘルモント主義者たちである。

イングランドのヘルモント派の大きな失敗例は、療法の改革が成功しなかったという問題である。ヘルモント主義が治療に転換されたときに、ヒポクラテスやガレノスらが考えた治療の根本原理を批判して、個人ではなくて疾病を対象にした治療法となった。現在の私たちが受けている治療では、治療法は基本的に疾病とその程度によって決まる。患者の富や階級や教育によって治療法が変わるわけではない。それに対してヒポクラテスやガレノスの考えでは、個人の体液の状態はどのような状態か、どのような富を持っているか、どれだけの治療法を購入できるかによって、提供する療法が大きく違っていた。ヒポクラテスやガレノスの発想は、疾病において重要なことは、それぞれの個人の体液がさまざまな理由で平衡から崩れることであり、その疾病を直すためには、その個人ごとに異なった方法でその平衡を取り戻させることであった。一方でヘルモントが始めた新しい方法は、疾病ごとにそれぞれの種を持っており、定まった治療法を受けることが基本となっていた。これは個人の体質などを論じない民主的な発想であり、疾病と身体だけを論じる即物的な発想でもある。このようなヘルモント主義に基づく治療法が、17世紀の患者によって拒まれただろうという考え方があるが、これは医療者と患者の関係を論じる別の章で議論する。ここで重要なことは、ヘルモント主義が、患者からの需要に応えて構成される治療法ではなく、医学理論に基づいた治療法を考えていた点である。内乱と革命と新しい医学を構築する自由度が大きくなったとき、旧い考え方を持っている患者を考慮する力が小さくなった例である。

ファン・ヘルモントの新しい医学――オランダの事例

イングランドの共和政期とその直後のヘルモント派は、ある意味で長期性を持たない自滅的な特徴を持っている。しかし、別の地域と別の枠組みでは、ヘルモント派はそれとはまったく違う特徴を発揮する。そのことを示してくれるのが、オランダでヘルモント主義を用いたフランシス・シルヴィウス(Franciscus Sylvius or Francis de Boe, 1614-1672)である。シルヴィウスの祖父は、宗教的な理由でプロテスタントの街に移住した人物である。シルヴィウスはプロテスタント系の街でパラケルスス派の医学を学ぶという前章で描いた宗教改革と新しい医学の道筋で教育されたのち、アムステルダムに帰国した。シルヴィウスは、パラケルススとヘルモントから化学の概念を学び、人体は酸とアルカリ、そして両者の共存による発酵によって機能する空間であると考えた。

この化学的な人体観が、シルヴィウスをしてハーヴィーの血液循環論を擁護した理由として名高い。ハーヴィーはアリストテレス派でありパラケルスス主義を嫌悪していたが、パラケルスス派・ヘルモント派のシルヴィウスがハーヴィーを擁護したことは興味深い。その理由は、シルヴィウスにとっては、ハーヴィーの血液循環は、混合した化合物が泡立つようなものであると考え、人体を化学的に読む方法がそこに表現されていると考えたからである。ここでは、ハーヴィー自身の考えとは違う医化学的な視点から見て血液循環が肯定されているのである。

このような考えを実験するために、シルヴィウスはライデンの医学校の教授となったあとに、自らの私宅を改造して、大きな図書館、学生を指導する部屋のほかに、実験室を三つ、そして化合物の保存庫も準備した。この改造資金は、ライデン大が払う破格の給与が貢献したと推測されている。もともとシルヴィウスはアムステルダムに居住して開業のエリートであることを愛好していたが、それよりも良い条件を提示するためにライデン市は通常の医学教授の2倍の給与を提供した。このような実験設備の増加と充実は、ヨーロッパ中から優れた学生を集めたと同時に、文化パトロンとしてはメディチ家のコジモIII 世 (Cosimo III de’ Medici, 1642-1723)などの有力者が招かれていた。

図5 ヘリット・ドウまたはヘラルト・ドウ (Gerrit Dou, 1613-1675) が描く『いかさま医術師』(1652)

ライデン市の門で偽の療法を広告し提供している医術師の様子が描かれている。

デカルトの影響

デカルトはシルヴィウスよりも少し前にハーヴィーを読み、ハーヴィーともシルヴィウスとも違う理由でハーヴィーの考え方に賛成した。デカルトは、1628年に刊行されたハーヴィーの著作を1632年に読み、そこに二つのポイントがあることを見出した。一つは血液が循環すること、もう一つは心臓が収縮して血液を送り出すことであった。前者については、それに賛成するという形でハーヴィーの偉大さを称賛した。液体の運動法則に賛成したのである。しかし、二番目に関しては、そのような機能を持つものとして臓器を捉えることに反対した。デカルトはハーヴィーを読んだ時に、デカルトが考えている身体の機械論と共存する個所を成立させようとしたのである。

図6 デカルト『人間論』より、人間において熱が伝わる例。

René Descartes, L’homme (1664).

デカルトにとって食物の消化などの過程は、一連に並べられた運動過程であり、その中で食べたものを物理的に微細にしていくことであった。そこでは、ガレノスやアリストテレスが論じた、なにかがその自然なあり方になるような機能は前提されていない。また一方で、パラケルススやヘルモントたちが言うような神秘主義的な力を探すということもない。非常に単純化されたモデルである。イギリスの医師は、17世紀後半にデカルトの著作を読んで次のように書いている。

人間が自動機械のように作られていることはその通りである。人間の運動で、その規則正しさは健康と呼ばれているが、それはバネや歯車やエンジンのようなものである。Ens pagoicum, cagastricum, illiastrum, archaeus や、その他の医化学派の理解できない魔法みたいな言葉が幾千とならんだ状態より、はるかに理解しやすい。

デカルトのモデルである機械論は、わかりやすい身体観を生み出すというメリットがあった。デカルトの新しい医学の提唱は美しいシンプルさを持っている。デカルトはもともと数学、物理学、哲学などにおいて優れた業績を発表した。そこでデカルトの方法として対比的に上げられるのが「演繹論」という原理からの展開に従うという方向であり、「帰納法」という実際の観察を重んじることと反対であると言われている。そこで法則性にだけ従う演繹論に従うことも理論的には可能であった。しかし、デカルト自身や他の自然哲学者の影響を受けた医師たちは、盛んに動物の観察や死体解剖などもしており、17世紀の実験重視と大きく重なっていた。

ガリレオの影響

ガリレオが医学に与えた影響を考えるときには、17世紀の初頭にはイタリアで確立していた自然哲学におけるさまざまな情報を共有する団体の存在が大きい。このような好奇心を強調し、世界の秘密を知ること・知らせることをポジティヴに捉える活動は、17世紀にさまざまな形をとって離陸する。そこには新しい世界があり、まだ目にしたことがない珍奇な植物や動物、場合によっては人間がいる。そのようなさまざまな情報を人々に伝える仕組みが確立された。目が鋭く発見力が高いヤマネコを名乗るアッカデミア・デル・リンチェイ Accademia dei Lincei が1603年にローマに結成された。同じような情報を知る仕組みがヨーロッパ各地に広がり、フィレンツェ、オクスフォード、ロンドンなどで形成されていった。ことに1661年に形成されたロンドンの王立協会は、多くの会員が雑誌『自然哲学会報』Philosophical Transactions に投稿してヨーロッパの自然哲学や博物学の情報を共有するしくみを作っていった。

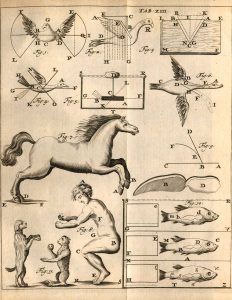

図7 ボレッリ『動物の運動について』より

動物たちのモーメントの取り方についての図像。

Giovanni Borelli. De Motu Animalium. (Rome: A. Bernabo, 1680).

マルピーギは1666年にボローニャ大学の実践医学の教授となり、そこでイタリアの医学生、医学教授、そして数学や自然哲学の教授たちと密接な関係を結んだ。あるいは重要な主題に関して激しい論争を起こすこともあった。国際的には、ロンドンの王立協会(The Royal Society)の国際的な寄稿者であった。ことに重要だったのは、新たな技術であった顕微鏡で身体のミクロな部分を観察するという研究の道筋である。顕微鏡という新しい視覚技術は、17世紀の初頭に発見され、中葉から後半には、『ミクログラフィア』を出版したイングランドのロバート・フック、本人自身は大学出ではないが科学雑誌に作品を発表したオランダのアントニ・レーウェンフック(Antoni Leeuwenhoek, 1632-1723)などが著名となった。レーウェンフックは、250点ほどの顕微鏡を作成し、最高の倍率は250倍であり、かなり細かいものを見ることができた。

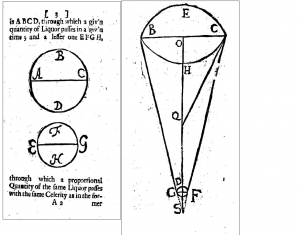

図8 マルピーギ『著作集』より

Iはカエルの肺の部分の肉眼観察であり、IIが顕微鏡を用いて肺を観察したイラスト。

Marcello Malpighi, Opera omnia, figuris elegantissimis in aes incisis illustrata : Tomis duobus comprehensa. Quorum catalogum sequens pagina exhibit (1687) より。

ニュートンの影響

ガリレオやデカルトの影響を受けた医学は医物理派(iatrophysicis)と呼ばれている。ボレッリの描画を見ると、ヒトや動物の重心(モーメント)の取り方を図示したもので、物理学と密接な類似性を持っている。一方で、アイザック・ニュートンの著作『自然哲学の数学的諸原理』が1687年に刊行されたときには、その挿絵は物理学というよりも幾何学の挿絵であった。それを考えると、1690年以降に現れてニュートンの著作を模倣しようとした一群の医学者たちが、自らの医学を医数学派(iatromathematics)と名付け、他の医師たちも医数学派という言葉を使ったことも理解できる。ミシェル・フーコーが『言葉と物』で述べたように、機械化と数学化は異なった原理であり、17世紀から18世紀の医師たちも異なったものと位置付けていた。

この医数学派の主要人物は、アーチボルド・ピットケアン(Archbald Pitcairn, 1632-1713)であった。ピットケアンは、エディンバラに生まれ、医学の学位はレームで1680年に取得した。エディンバラに帰国したのち、その業績が高く評価され、1692年にはオランダのライデンでの医学教授となったが、すぐにエディンバラに再帰国したのち、自分の教え子をエディンバラやロンドンで活躍させる仕掛けを作っていた。

そのピットケアンの新しい活動の原理が数学であり、その数学と融和した医学であった。ピットケアンがニュートンの著作から感じ取ったことは、確実性の追求である。ハーヴィーのアリストテレス主義や、ヘルモントや医化学派が考えた重要な原理や、デカルトや医物理派が考えた機械論などは、いずれも確実性が低い原理である。それゆえ、ニュートンの『プリンキピア』が考えたような数学上の確実な原理を用いる必要があるとピットケアンは言う。そして、ピットケアンが教えたような数学上の数式や原理に従って著作を出版する若い学者たちが次々と現れる。後に学術だけではなく経済的・社会的に成功して著名になる医師が、若き日には数学と医学を混交した抽象性が非常に高い医学書を書くという現象があった。

ピットケアンの弟子の中で成功したのが、ジョージ・チェイニィ(George Cheyne, 1671-1743)の30歳頃の著作『持続性の熱に関する新しい理論』(1701)である。この書物は、医数学派を代表するものである。ニュートンが『プリンキピア』で用いた用語に沿って、補助定理(Lemma)や 註(Scholium)に従って数学的な形式で熱病の治療の原理を語る。また、その治療の原理を数式と幾何学の原理を用いた図版を用いて説明した。まさに数学の原理を存分に用いた書物であった(図9)。

図9 スコットランド出身の医師ジョージ・チェイニィの著作より、血液の流体を表現する医数学派の画像について。

George Cheyne, A New Theory of Continual Fevers (1701).

まとめ

17世紀の医学の理論構築の構造は複雑な様相を取っている。ハーヴィーとヘルモントについては、それぞれルネッサンスと宗教改革が継続している時代の影響であり、それぞれにパドヴァ大学の伝統とパラケルスス派の態度を見ることができる。両者がたまたま一致して、ガレノス医学を批判して、それに代わる医学理論の基礎の模索が始められていた。デカルト、ガリレオ、ニュートンや彼らに影響を受けている人々も、ガレノス医学を批判して新しい医学体系の模索を始めていた。この中で、ガレノス医学のシステムは、理論に関する基本的な地位を完全に失った。その一方で、新しい自然哲学に基づいた医学理論が作られようとしていた。科学革命と並行して、それに影響を受けながら近代医学の形成が始まったという見解は正しい。

一方、幾つかの重要な強調したい点もある。まず、これは古代医学の喪失ではまったくないことである。ガレノスの重要性自体は確かに下がったし、医学の理論の中枢を近代的なものにしようとしていたことは事実である。しかし、古代の医者のうち、ヒポクラテスの権威はガレノスよりも上昇して新たな権威をまとうことになった。そして、17世紀のイングランドの優れた医者であるトマス・シデナム (Thomas Sydenham, 1624-1682)や、アルメニア、イタリアの優れた医者であるジョルジオ・バリーヴィ(Giorgio Baglivi, 1668 –1707)たちは、「イングランドのヒポクラテス」「イタリアのヒポクラテス」と呼ばれている。古代医学はまだ近代のヨーロッパの医学の重要な一角を構成していた。

第二に、本文でも少し触れたが、医学理論ではなく医療という現象で考えると、この時期においては、医療の中の患者の行動や役割が大きく変化した可能性は低い。ガレノスがそうであり、ハーヴィーもそうであったように、王をはじめとする富裕な人々を顧客にする医学エリートという図式は変わっていない。患者ではなく疾病をターゲットに治療しようというヘルモント派の発想はまったく成功しなかった。医者たちにとってはガレノス流の瀉血や下剤に基づく治療の発想は、医学理論としてガレノス流でなかった場合でも、17世紀にもおこなわれ、18世紀にも継続していく。

その一方で、この時期の医学には新しい要素も多く含まれている。動物を用いた実験、ことに生きた動物を用いる実験が、医学研究の中に取り込まれ始めた。これは、患者の利用が改変されることよりも早く、動物実験から医学理論を発展させるように用いられるようになった。ハーヴィーの血液循環を仮説上ではなく事実をともなって証明したのは、カエルにおける毛細血管の発見であることを強調しよう。それと同時に、このような動物を用いた実験は、17世紀の後半では、医学エリートたちが私的に集める実験資材という性格が強かった。19世紀になると、動物実験が大学や医学校の制度となり、そのプラスとマイナスの双方が現れてくる。

参考文献

Borelli, Giovanni Alfonso On the Movement of Animals. Translated by P. Maquet. Springer-Verlag, 1989.

Cantor, David. Ed. Reinventing Hippocrates. The History of Medicine in Context. Ashgate, 2002.

Clericuzio, Antonio. “From Van Helmont to Boyle. A Study of the Transmission of Helmontian Chemical and Medical Theories in Seventeenth-Century England.” The British Journal for the History of Science 26, no. 3 (1993): 303-34.

Cook, Harold John. The Decline of the Old Medical Regime in Stuart London. Cornell University Press, 1986.

Descartes, René, John Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch. The Philosophical Writings of Descartes. Cambridge University Press, 1984.(三宅徳嘉監訳 デカルト著作集. 白水社, 1973.)

Frank, Robert Gregg. Harvey and the Oxford Physiologists: A Study of Scientific Ideas. University of California Press, 1980.

French, R. K., and A. Wear. Eds. The Medical Revolution of the Seventeenth Century. Cambridge University Press, 1989.

M Guerrini, Anita. Obesity and Depression in the Enlightenment : The Life and Times of George Cheyne. University of Oklahoma Press, 2000.

King, Lester Snow. The Road to Medical Enlightenment, 1650-1695. History of Science Library. Macdonald & Co. American Elsevier, 1970.

Pagel, Walter. Joan Baptista Van Helmont : Reformer of Science and Medicine. Cambridge Monographs on the History of Medicine. Cambridge University Press, 2002.

Bertoloni Meli, Domenico. Mechanism, Experiment, Disease : Marcello Malpighi and Seventeenth-Century Anatomy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011.

Harvey, William, and 吉也 岩間. 心臓の動きと血液の流れ. 講談社学術文庫. Vol. [1697]: 講談社, 2005.

Park, Katharine, and Lorraine J. Daston. Early Modern Science. The Cambridge History of Science / General Editors, David C. Lindberg and Ronald L. Numbers. Vol. v. 3: Cambridge University Press, 2006.

Shapin, Steven. The Scientific Revolution. University of Chicago Press, 1996.(川田勝訳. 「科学革命」とは何だったのか : 新しい歴史観の試み. 白水社, 1998.)

Shapin, Steven, Simon Schaffer, and Thomas Hobbes. Leviathan and the Air-Pump : Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton University Press, 1985. (柴田和宏,坂本邦暢,吉本秀之訳 リヴァイアサンと空気ポンプ : ホッブズ、ボイル、実験的生活. 名古屋大学出版会, 2016.)

Smith, Pamela H. “Science and Taste: Painting, Passions, and the New Philosophy in Seventeenth-Century Leiden.” Isis 90, no. 3 (1999): 421-61.

Wear, A. Knowledge and Practice in English Medicine, 1550-1680. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Webster, Charles. The Great Instauration : Science, Medicine and Reform, 1626-1660. Duckworth, 1975.

池上俊一監修『原典 ルネサンス自然学』(名古屋大学出版局, 2017)は、この章に直接関係がある著者で言うと、ベイコン、ハーヴィー、マルピーギの著作の一部が翻訳されている。それ以外でも、ヴェサリウス、パレ、パラケルスス、フェルネル、フラカストロなど、ルネサンスと宗教改革期の多くの医学者の興味深い著作が訳されている貴重な翻訳集である。

注

[1]ちなみに、毛細血管が最初に発見されて報告されたのは、マルチェロ・マルピーギの1661年のカエルの肺を観察したものであった。

[2]Andrew Cunningham, “William Harvey: The Discovery of the Circulation of the Blood”, in Roy Porter ed, Man Masters nature: 25 Centuries of Science (London: BBC Books, 1987), 68-76.

[3]JonathanMiller, “The Anatomical Heart: Understanding the Pump.” In The Heart, edited by James Peto, 39-62: Yale University Press, 2007. 著者のジョナサン・ミラーは、現在は日本の新国立劇場でも上演される演劇やオペラの演出家として著名であるが、かつては医師であり医学史家であったことも付言しておく。

[4]ハートリプの書簡の膨大な史料は、20世紀中葉まで存在が知られておらず、史料群の発見と分析が新しい歴史像を描く典型と言ってもよい。

[5]このようなヘルモント再評価の仕掛けは、パラケルススを再評価したドイツ在住のユダヤ人で、第二次大戦前にイギリスに亡命したウォルター・パーゲル(Walter Pagel, 1898-1983)という医師で優れた医学史研究者の仕事に基づいている。

[6]武器軟膏を興味深い歴史フィクションの対象にしたのが、ウンベルト・エーコ『前日島』藤村昌昭訳(文藝春秋, 1999)である。

[7]ちなみに、この自然的な関係が聖遺物にも適用されると考えたことが、ヘルモントが異端とされた原因である。

これまでの連載一覧はこちら 》》》