《要旨》

18世紀は啓蒙主義の医学の時代である。16・17世紀の宗教と政治と医学理論の激動の時代が終わり、新しい医学と医療がヨーロッパの各地で発展した。最も重要な要素は、人間を分析するという目標であった。オランダのライデン、ドイツのゲッティンゲン、イタリアのパドヴァやボローニャ、スコットランドのエディンバラ、そしてフランスのモンペリエとパリなどにおいて医学が発展していった。これらは、各地のそれぞれの特徴を生かした多様性を持つ現象であったと同時に、ヨーロッパ全体の啓蒙主義も共有していた。医学が宗教や政治ではなく人間を分析し始めたのと同じ時期に、ヨーロッパの技術も発展を遂げはじめ、人間と技術の双方が医療に深くかかわる原型が現れ始めた。

背景

古い医学史研究者たちは、18世紀の医学は少し古臭いと考えていた。20世紀前半の優れた医学史家であるフィールディング・ギャリソン(Fielding Garrison, 1870-1935)は、過去の医学がどれだけ当時の現代医学に接近する発見をしたかでそれぞれの時期を評価していたため、18世紀の医学をあまり評価していなかった。16世紀のヴェサリウス、17世紀のハーヴィー、そして19世紀のビシャ、ベルナール、フィルヒョー、コッホらの医学の歴史の巨人たちと較べたときに、18世紀は彼らと肩を並べる医者がいないという。たしかに、本連載のこれまでの多くの章がとってきた、個々の医師に注目してその周辺の医師たちを書く方法を18世紀にあてはめることはやや難しい。古い医学史に必要な、医学史に大転換を起こす巨人の存在が薄いことは1つの史実である。

しかし、18世紀は、ヨーロッパ各地で、複数の指導的な医師たちが比較的新しい態度と比較的新しい対象へとなだらかな移行をする時期であった。その比較的新しい態度とは「啓蒙主義」がもつ光で医学の世界を明るくするイメージであり、「人間」という新しい対象が医学の核になったということである。

この時期は、長い暗い時代の後に、光がもたらされた啓蒙の時代と表現された。啓蒙をフランス語などで表現したsiècle des Lumières, the Enlightenment, die Aufklärung などの言葉は、いずれも「光」の意味を持つ。その光が医学の領域にも射しこむようになったという18世紀の医師の考えと実感は、医学の根本の部分におけるパラダイムの変化とたしかに合致している。医学がそれまでのガレノス主義や錬金術から離脱して、新しいパラダイムを掲げた啓蒙主義の光の中で前進している実感を当時の医師たちに与えていた。イングランドの医師であるサムエル・ウッドは1775年に痛風に関する書物を出版して、医学の長い歴史の中で18世紀はどのようなものであったかを振り返っているが、そこで強調されているのは、新しい医学を求める志向の始まりである。ウッドは、過去の医学の約2000年間はガレノスの自然哲学を信じていた未開の時期であったが、17世紀のハーヴィーの血液循環の発見とともに、新しい光が射すようになったと言う。それまでの医学は間違った推測の基盤しか持たなかったが、この発見とともに、生命、健康、疾病について適切な理解が進んだという。この把握はもちろん非常に楽観的だが、新しい医学への志向が18世紀に始まったという考えはたしかに正しい。

18世紀の医学のもう1つの特徴は、「人間」という概念が中枢におかれたという点である。16・17世紀のルネサンス、宗教改革、科学革命の時期とくらべると18世紀の啓蒙主義は、変革の基本的なトーンを変える時期であった。16・17世紀は革命の時代であり、それぞれの時期の大きな運動は、先行者を破壊する動きでもあった。ギリシア語の文献を学ぼう、プロテスタントのキリスト教を確立しよう、デカルトやニュートンらの世界観を打ち立てようというそれぞれの革命は、古代と中世の権威の根本を破壊して否定する動きでもあった。それはラテン語への依存、カトリック教会による独占、ガレノスの権威などが破壊される動きであった。こうした16・17世紀の革新と破壊の共存とは大きく変わるものが、18世紀の前進的な志向、すなわち「人間」という概念を医学の中枢に置くという、基本的で重要なトーンの変換であった。言語はどうか、宗教はどうか、古代の権威はどうか、初期近代の思想はどうなのか。そのような問題はさまざまな局面でいずれも重要であったが、最も重要なポイントではなくなった。それらに代わって、中枢に置かれたのが、人間の探求であった。「人間」が18世紀には最重要な中枢におかれるようになる。

図1 アレクサンダー・ポウプ『人間論選集』(1769) のイラストより

An abridgment of Mr. Pope’s Essay on Man. Illustrated with notes, critical and moral, extracted from other celebrated authors, by V.G. 1769.

ライデンのブールハーヴェ

18世紀は医学教育の中心地が大きく移動していく時代である。中世やルネサンスには、パドヴァを中心としたイタリアの医学校がヨーロッパの医学教育の中心であったし、宗教改革期には、ドイツ語圏を中心とするプロテスタントの牙城が医学教育に参加した。18世紀には、ヨーロッパの医学教育の新しい中心が、ゆるやかに地中海世界からヨーロッパの北部に移動していくようになる。これは、経済・政治・文化の中心が北部に移動することとおおまかにいって合致する。これらの都市は、オランダのライデン、ドイツ語圏のゲッティンゲン、スコットランドのエディンバラ、そしてフランスのモンペリエなどの都市である。一方で、イタリアの諸都市やフランスのパリなどの影響力も大きい。

18世紀初頭に医学教育で最も重要だった都市はオランダのライデンである。18世紀のライデンの医学校の様子は、前章で取り上げた同校の教授であるフランシスクス・シルヴィウス(Franciscus Sylvius or Francs de Boe, 1614-1672)がすでに示唆している。シルヴィウスは理論的にはパラケルススの流れをくむヘルモント派の教授であったが、熱狂的に硬直した宗教改革派ではなく、レンブラントらが活躍する黄金時代のオランダを象徴する富裕な中産階層として成功した人物であった。17世紀の後半にライデンの医学校はオランダが通商をめぐってイギリス・フランスとの一連の戦争に敗れたため、混乱と不振に陥ったが、そこから国際的な大きな成功をもたらしたのが、ヘルマン・ブールハーヴェ(Herman Boerhaave, 1668-1738)であった(図2)。

図2 ブールハーヴェの肖像画

ブールハーヴェはライデン周辺で生まれた。父は牧師であったが、富裕な階層ではなかった。ライデン大学で学び、最終的には別のオランダの大学で医学の学位を取った。学位審査にかかる経費がより安かったからであろう。その後、ライデンで開業して、1701年にライデン大学の医学校の講師として任期付きで採用された。このような人物が1701年に行った就任演説は、旧い伝統と新しい動きの双方を取り込むものであった。それを象徴するのがヒポクラテスへの態度である。ブールハーヴェはギリシアのヒポクラテスを医学の第一人者として設定し、ヨーロッパの最も古い医師を18世紀の医師たちが学ぶ原型とした。その一方で、ヒポクラテスを17世紀末に新たに称賛したイギリスの医師トマス・シデナム(Thomas Sydenham, 1624-1689)もブールハーヴェは称賛していた。シデナムは、イギリス革命のピューリタン側に属しており、革新主義者の側に立つことになる。すなわち、ここで伝統と革命が共存している。それ以外にも、ブールハーヴェが学生時代に『プリンキピア』が刊行されて大きな話題となったニュートンの物理学と数学をもっとも重視すること、動物実験を導入したハーヴィーの血液循環を重視すること、そしてパラケルスス、ヘルモント、シルヴィウスらが発展させたものの化学的な側面も重視する態度も取った。社会的には、国際的で技術的なプロジェクトも重視して、オランダの海軍商人が世界各地から収集する植物を植えたライデン植物園の博物誌ともかかわり、解剖後の標本保存に打ち込んだアムステルダムの解剖講師であったフレデリッヒ・リュイシュ(Frederik Ruysch, 1638 –1731)の影響もあった。これらの件に関するブールハーヴェの態度を見ると、当時のオランダとヨーロッパに存在した新旧の勢力を取り込みながら、多様な枝を伸ばしているという印象を持つ。

医学と思想の関係においても、ブールハーヴェは重要な役割を発揮している。デカルト派が物質と霊魂の区別を厳密に行うのに対して、ガッサンディ派や多くの医師は物質と霊魂の中間にあるステータスを考える方向を取った。実際、デカルト派の中にも、このように考える医師たちもいた。アルメニア出身でイタリアで活躍したジョルジオ・バリーヴィ(Giorgio Baglivi, 1668 –1707)がそのような人物である。バリーヴィは、血液が血管を循環するシステムと、流体が神経の管の中を流れるという2つのシステムを考えて、前者が運動線維、後者が感覚線維であると考えた。このような2種類の線維のシステムが重なりあうと、そこに人体ができるという発想である。同じように、ブールハーヴェもデカルト派の概念をしばしば使っている。1703年には生命の機能は機械論で考えているし、1715年には顕微鏡によって生命機能を研究することを考える。しかし、その原理とは異なることも考えている。ことに、1734年には心臓が収縮と拡大を交互に行い、死後のこの運動が継続する過程を取り上げて、これはイリタビリティであるという発言をしている。ブールハーヴェの議論においては、自らが教科書で提示し続けたデカルトの議論からはみだして、身体の運動と感覚についてデカルトのモデルの外で考えていることが窺われる。そもそも彼が目指したのは、ニュートンの医学を打ち立てることであってデカルトの議論を医学に応用することではなかった。ブールハーヴェは機械論の立場に最後までたっていたが、運動の位置づけについては、ことに心臓の運動についてはあいまいさを残していた。

ブールハーヴェの活動においておそらく最も重要だったのが、臨床を重視したこと、それも病院での臨床を重視したことである。オランダではユトレヒトの医学校で病院の利用が行われ、ライデンでも病院で臨床教育が試行されたが、17世紀末の病院は経営的に崩壊の状態にあった。この病院での教育を復活させたのがブールハーヴェである。ライデン市の北部に位置していた聖チェチーリア病院が、ブールハーヴェが臨床講義を再開させた病院であった。この病院はもともとは女性のための修道院であり、ペスト患者の隔離収容所や精神病患者の収容所として機能していた。16世紀の末に、老人向けの病棟と慈善患者を診療する病棟が、合計で6棟建築された。そのうち2棟がブールハーヴェの臨床教育用に用いられた。期間としては1714年から1738年の四半世紀にわたる。この臨床教育の効果は実際に学生として参加することや、その様子が印刷されることによってヨーロッパ中に広まった。ライデンでブールハーヴェに学び、オーストリアのウィーンでマリア・テレジア女帝の侍医となってオーストリアへの医学の啓蒙主義に貢献したゲラルド・ファン・スウィーテン(Gerard van Swieten,1700 – 1772)が、実際の参加と印刷を組み合わせた例である。ファン・スウィーテンは、ブールハーヴェの臨床での説明を字句通りに写す独自の技法を開発して、その書物がラテン語で刊行され各地の言語に翻訳された。あるいは、ブールハーヴェ自身の臨床講義として、数週間にわたって66歳の患者が悪液質(カヘクシー)で死亡していくありさまを記述した論文も印刷された。そこでは、患者の状態を学説や理論を直接用いて説明する方式はとられず、脈、呼吸、その乱れなどが記入される一方で、体温計という技術の革新の産物も利用されている。

ゲッティンゲンのハラー

ブールハーヴェの大きな影響を示す1人の医学教授が、新設の大学医学校の教授となったアルブレヒト・フォン・ハラー(Albrecht von Haller, 1708-1777)である。彼自身は1708年にベルンに生まれた英才であった。テュービンゲンとライデンで医学を学んだ。ライデンではアルビウスに解剖学を学び、それ以外のさまざまな重要な主題をブールハーヴェに学んだ。1727年にライデンで医学博士号を取得し、イングランド、フランスを訪問したのち、1729年にベルンに帰国し、1736年までベルンで開業していた。1732年にはドイツ語の優れた詩才を示す著作を発表し、医学にかかわる優れた著作もこの時期に発表しはじめた。1736年に新設のゲッティンゲン大学の医学校の解剖学、植物学、外科学の教授に任命され、1764年までゲッティンゲンで、解剖学、植物学、外科学の大規模な著作を次々と発表し、ヨーロッパ全体に影響を与える重要な役割を果たした。1764年にベルンに帰ったのちも活発な活躍が続き、『百科全書』には200点の記事を書き、スイスの植物学についても深い知識を持っていた。また、イタリアのモルガーニ、フランスのレオミュールなど、各国の医師や医学教授とやりとりした数千通の手紙が残されている。このように国際的に活発で多才な人物であり、尊敬を勝ち得ていたことも事実であるが、ゲッティンゲン医学校の内部では他の教授たちとの対立が激しかった。

ハラーを最も著名にしている業績は、彼の名声の絶頂期の研究報告とその印刷物である。1752年4月と5月の2回にわたってゲッティンゲンの研究会で口頭発表し、翌年に印刷された論文 「人体の感覚性および被刺激性の部分について」(De patribus corporis humani sensilibus et irritablilibus)である。この論文の中枢は、実験で感覚性と被刺激性を確定するさいの方法論である。この論文の2つの概念である感覚性と被刺激性は、ハラー以前にすでに確立されていた。感覚性はガレノス以来の概念であるし、被刺激性は、イギリスのフランシス・グリッソン(Francis Glisson, 1599-1677)や、ドイツのゲオルグ・エルンスト・シュタール(Georg Ernst Stahl, 1659-1734)たちが、ハラー以前に発見した概念である。ハラーの独創性は、感覚性と被刺激性をどうやって確定できるのかという操作である。ガレノスが定義した感覚性は、神経が担うものである。その感覚を精気が伝えることで、筋肉が随意的に運動を起こす。これが生命である。しかし、随意性を持たない筋肉の運動がある。小腸、大腸、子宮などの筋肉はみなそうであるし、何よりも、心臓がそうであることを17世紀にはハーヴィーが立証した。これを受けて、グリッソン、シュタール、そして数多くの18世紀の医師たちが、随意的でない筋肉の運動をどのように位置付けるかという問題を議論した。

ハラーが長い期間にわたって実験に取り組み、1752年に報告したことは、感覚性と被刺激性の双方を実験において確実に観察する方法の確定である。人間や動物の双方で、ある部分の神経を刺激して、人間や動物が痛みなどの感覚を持つことが観察できた場合には、そこには感覚性があると結論する。一方、筋肉の収縮のみが観察される部分は、被刺激性があると結論する。この2つをまとめて、神経の感覚性と筋肉線維の被刺激性は別々の独立した機能であるとする。それまでの動物実験を行う実験室は、富裕な紳士の楽しみか、理論的な偏りの性格が強く、科学者や専門家の厳密性と客観性の性格は弱かった。ハラーの実験室の利用は、動物実験の性格が後者に移行していく過程を示すものであった。

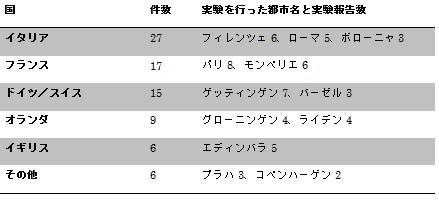

ハラーの実験は、ヨーロッパの医学の世界で非常に大きな注目を集め、各地で論争となった。もともとはハラーの論文はラテン語で刊行されたが、フランス語、英語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語などに数年間で翻訳された。また、ハラー自身の知人たちはヨーロッパ各地に存在していた。ゲッティンゲンを軸とするドイツ圏、ライデンを軸とするオランダ圏、イタリア北部を中心とする地域、そしてパリやエディンバラなどの都市でも、それぞれの地域に存在する人々がほぼ同じ実験を行ってみて、賛成や反対の議論を構成していった。この議論で1752年から1770年代までに、各地の科学雑誌などに掲載されたものは82件であり、イタリア、フランス、ドイツ、オランダの順で多い。これらは報告書や論文であるので、どのような職業のものが実験をしているかは、かなり正確に特定することができ、興味深い地域差がある(表1)。フランスとドイツの他の地域では、医学校の教授、医師、医学生、少数の外科医が実験に携わっており、イタリアでは医学部、医師、外科医のいずれでもない専門家や知識人たちが多く携わっている。

表1 ハラーを追試した国別の実験件数

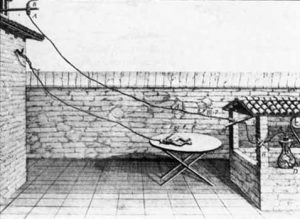

ハラーの実験室においては、ハラー自身と彼の学生たちが参加している高度に教育的で技術的な要因が重要である。ゲッティンゲン大学は1737年に設立され、自然哲学や医学が重要な役割を果たす新設の名門大学となった。法学部や神学部を含む大学全体で600人、医学部は年間で50-60人が入学し、そこから10人から15人ほどがハラーに習うという形式をとった。学生はこの形式で2年半ほど実験を行い、医学博士の取得に向かう。学生の実験は、ハラー自身の理論の構築に必要であるから、教授にとって学生は自分自身のプロジェクトに必要なさまざまな要因の1つである。ハラーと学生たちが動物実験を行った具体的な場所・空間は、1730年代に植物園とハラーの居宅の横に建設された解剖講義室の2階である。植物園を見下ろす比較的大きな空間が作られ、そこでハラー自身の実験と数名の学生の実験が行われた。フランス語訳に付せられた実験をしている様子の図が示すように、実験はほぼこの空間で進行していたと考えられる(図3)。

図3 ハラー論文のフランス語訳に付された、ゲッティンゲンの標本室で動物実験を行う図

ただ、図版が示すように、同時に複数の動物実験が進んではいなかったであろう。動物の種類でいうと、最もよく使われたのが、イヌ、ヤギ、カエルなどの動物である。

この実験室が教授と学生にとって重要な空間であった。ハラー自身は学者と研究者として優れているタイプであり、教育の側面においては規制管理が強いタイプであった。その設定の中で、ハラー自身が興味を持つ動物実験を選び、医学生がその中のある主題に集中するという形式が採用された。個人学生はハラーとほぼ同じ内容の実験を行っているので、ハラーの実験から学ぶこともできたし、ハラーが学生の実験から学ぶこともできた。医学教育を構成する要因の中で、研究に力が入った体制に移行しはじめていることがわかる。

ハラーとゲッティンゲン大学の医学生たちがイヌやカエルに行った実験の成果を記した研究ノートも残されている。時系列にそって実験がまとめられているという。

1750年の9月15日の午後2時に、2匹のカエルの実験を行った。生きているカエルの頭部を切り取り、それから何が起きるのかを観察する。足を引き付けるという行為が、30分後、90分後に継続し、その夜の8時と10時半にもそのような行為が継続している。翌朝には、身体が硬くなり心臓は停止している。

ハラーは、彼の生涯で200頭の動物を実験に用いただろうと考えられている。このような動物実験が、ゲッティンゲンの医学生たちにとっても重要であり、ヨーロッパ各地でも同じように実験を繰り返すという新しい動きがはじまっていた。ハラーの実験における重要な発見は、独創的なことを行うのではなく、標準的な手続きを厳密に行うことであった。ヨーロッパ各地で、このようなハラーの実験手法を採用する新しい医学教育が行われて、重要な現象が発見される。それとともに、このような教育につきまとうマイナス要因も現れ始めた。各地で動物実験が盛んにおこなわれ、フィレンツェでは、実験のために片足を引く多くの犬たちが悲しそうに吠えたという。

パドヴァのモルガーニとイタリアの動物電気の実験

図4 モルガーニの肖像画

モルガーニの最も重要な貢献は、病理解剖学と診断を合体させることであった。ボローニャ大学の学生であった時期から、3つの病院に通って死体解剖の様子を観察し、個人ノートに観察の結果を記入していた。1704年には、そこで観察した死体解剖と診断を組み合わせることの重要性を友人に語り、死体の内部の状況を観察することが、ある疾病の本質と原因を教えてくれるというアイディアを語っていた。このアイディアが、ボローニャ大学、ヴェネツィアの医学校、そして最終的にはパドヴァ医学校での経験に基づいて、モルガーニの最晩年に『解剖学観察に基づく疾病の座と原因』(1761)というラテン語の著作として刊行された。長大な著作であったが、10年以内にフランス語、英語、ドイツ語にあっという間に翻訳された。その栄光は長く続き、19世紀の末にはベルリンのフィルヒョーが彼を「現代の病理学の父」と呼んでいる。

この著作の最初の症例は13歳の少年の死亡である。この書物が身体の頭部から始まって足に下がっていくという形式をとっているので、少年の神経や頭部の症状と、遺体解剖して観察されたあとの頭部の記述が主体になっている。しかし、モルガーニは少年の胸部においても結核の症状 tubercula を観察されている。ローベルト・コッホが19世紀末に結核菌を発見し、この微生物が結核の原因で身体のどこに宿るものであると知っている現在であれば、この疾病の原因は結核菌であると考えるだろう。しかし、モルガーニは疾病の座を特定し、その局所を特定することが、疾病の原因の理解に貢献すると考えていた。いわゆる「局所主義」の考え方である。

ハラーの実験を追試したのが最も多かったのはイタリアであったこと、それは医学や生理学の研究に教授と学生だけでなく、それぞれの都市の他の分野の専門家や知識人が参加すること多かったことを示している。そのような特徴は、18世紀末に医学教授と物理学の教授が論争をしたことにも表れている。ボローニャ大学の解剖学の教授であるルイージ・ガルヴァーニ(Luigi Galvani, 1737-1798)と、パヴィア大学の物理学の教授であったアレッサンドロ・ヴォルタ(Alessandro Volta, 1745-1827)が、1791年に電気に関する大きな論争を起こした。

図5 ガルヴァーニによるカエルの真鍮と鉄格子の2種類の金属を用いた実験

エディンバラと人間と社会

エディンバラは、1708年にイングランドと合併して、政治と宗教の側面での安定がもたらされた。スコットランドの大きな特徴であった宗教的な対立を脱し、エディンバラでは世俗的な事項に重点が置かれ、人口は増加し、経済を発展させ、軍事力を高めることが優先されるようになった。その中で、人々の健康と身体が重要な関心事となった。当時のスコットランドやイングランドの1つの特徴は、医療の市場において、内科医・外科医・薬種商の3種の専門職の区別があいまいになり、どの資格でも医療を行うことができるようになったことである。無資格の人物が医療を行うことも違法ではなくなった。そのため、3種を学んだ医師たちが医療市場で機能するようになった。解剖学、外科、化学、実践医療(Medical Practice)といった実務性が高い科目を教授が教えることとなった。エディンバラにおいては、医学はハラーがゲッティンゲンで教えたような、組織的な動物実験と正確な記録という学術的な方向とは違う方向に進んだ。

ジョン・モンロー(John Monro, 1670-1740)は、ライデンの医学校で学び、エディンバラに帰国後、外科医と薬種商をしていた。彼がエディンバラ市と共同して、医学校を設立し、そこに彼の息子である初代のアレクサンダー・モンロー(Alexander Monro, primus, 1697-1767)が解剖学の教授として着任した。初代モンローもライデンで学んだ。彼の息子の二代目アレクサンダー・モンロー(Alexander Monro, secondus, 1735-1817)、そして三代目アレクサンダー・モンロー(Alexander Monro, tertius, 1773-1859)と、約120年間にわたって医学教授の座を引き継ぐことになった。

図6 カレンの肖像画

カレンが優れていたもう1つの点は、医学が持つ哲学や社会科学とのつながりを示したことである。スコットランドの都市であるエディンバラやグラズゴーには、大学の教授や多くの指導的な聖職者や政治家がおり、そのような人物たちとカレンの交際は濃密なものがあった。とりわけ、グラズゴー大学で道徳哲学などの教授をし、のちにエディンバラに移住したアダム・スミス(Adam Smith, 1723-1790)などと親密に交際をして、エディンバラの啓蒙主義と医学の間に強いむすびつきを作ろうとしていた。ある学者は、アダム・スミスとカレンの考えが相互に影響を与え合っていると唱えている。彼女は、スミスが市場について唱えた「見えざる手」が社会においてはたらいて需要と供給がバランスをとるという考えと、神経が全身のバランスを見えない形で保っているというカレンの考えは、互いに影響を与え合って成立したと考えている。

モンペリエとパリと『百科全書』

フランスの啓蒙主義の医学においては、パリとモンペリエの2つの拠点が存在した。啓蒙主義の基盤はたしかに首都であり知識人がサロンで活躍したパリであったが、医学における新しい動きは鮮明にモンペリエに存在した。モンペリエの医学校の教授とその知人たちが、知的な運動として生命を研究し、人間の新しい定義を行うことをはじめた。この運動は生気論 vitalismと呼ばれており、1つの生命体が多様な部分と相互に関連するという全体的なホリズム、身体と遺伝の密接な関係、医学は社会的な営みであること、そして医師だけが把握することができる情報の重視などがその特徴であった。生気論の情報が、パリの知識人たちによって『百科全書』に掲載されていくものになっていくのである。

モンペリエはフランス王と密接な関係を持ち、通常はパリだけが有する特権を持つことができた。その1つが、モンペリエに科学アカデミーを設立することだった。アカデミーには数学、天文学、化学、植物学、物理学などの大学教授たちが集まって、互いの研究成果の報告を行っていた。この新しい集団のうちフランソワ・ボワシエ・ド・ソヴァージュ(François Boissier de Sauvages de Lacroix, 1706 – 1767)は、ハレ大学などのアニミズム論者のシュタールと交流を持ち、カルヴィニズムの拠点のモンペリエにシュタールのアニミズムの考えを導入しようとした。これは、16・17世紀からモンペリエが持つ、プロテスタントの伝統と錬金術・化学の伝統などに根差している。しかし、錬金術的な発想というものは、潜在的には存在しても、啓蒙主義の前線には立たなかった。ド・ソヴァージュの医学の体系は、むしろ、カール・フォン・リンネ(Carl von Linné, 1707- 1778)も行った、診断名の一覧を構築して疾病の名称を導入した疾病分類学 nosologyで知られている。メルシエ『18世紀パリ生活誌』などを読むと、疾病が3000種類もあるという事態がわからない人々が現れる。ド・ソヴァージュ自身の疾病分類の技法は稚拙であって、現在はそれ自体としては高くは評価されていないが、19世紀になって異なった土地にまたがった公衆衛生学が必要になると、医師たちが同じ疾病に関して同じ診断をする必要が発生することを考えると、ソヴァージュの疾病分類学が当時持った新しさがわかる。

図7 ボルデューの肖像画

ボルデューはド・ソヴァージュに学び、デカルトの機械論への反対の立場を学ぶと同時に、新しい仕方で生気論を唱えていった。それは臨床観察に基づいたものであり、シュタールとド・ソヴァージュのアニミズムでもなく、ハラーの動物実験でもない仕方で形成された生気論であった。彼が人体を理解した軸は腺であった。腺 gland というのは、ハーヴィーが最初に取り上げたものであり、のちにデカルトが機械論的な人体理解の軸とした血管とは異なるものである。腺とは、唾液を出すこと、涙を流すこと、授乳を行うこと、性器が勃起することなど、多くの機能を持つものである。これらは、血液循環のような、感覚を伴わないポンプとしての人体という考えでは説明できない部分が多く、むしろ食物に対する唾液、悲しい事件に対する涙のように、感覚に対応する機能が必要である。人体には複数の腺が存在し、それぞれの力を持ってゆるく結合して1つの人体になっているというモデルである。このモデルを説明する有名なセリフが人体をハチの群れと考えるものである。

私たちは、生きている身体を、一群のハチがいくつかのかたまりに分かれて、葡萄の束のように木からぶらさがっている状態を想像するとよい。ある著名な古代人は、下腹部の内臓は、全身の動物とは別のもう1つの動物として理解した。各々の部分はもちろん独立した動物ではないが、別の部分と、身体全体の生命について、ほかの部分と協力するものである。

1つの生命体は、複数の原理がゆるやかな調和をしているものであり、そのゆるやかな調和が乱されると疾病となる。このように生命は1つの個体であると同時に、個々の独立の原理で動く活動が調和していく中で成立するものである。

ここから、医学が生命を把握する方法が、宗教のモデルからゆるやかに離脱する方向が感じられるだろう。神が創造時に1回だけ行った1つ1つの個体を強調するよりも、自然哲学の世界の複数の原理が共存する世界である。ボルデューはパリに定住して、ダランベールやディドロのサークルに入り、ディドロが書いた『ダランベールの夢』に登場している。ボルデューが同書の議論に医学的な議論と生理学的な議論を付け加えたときに、それが無神論的な議論であったことを思い出す人が多いだろう。『ダランベールの夢』では、無数の蜂が1つの大きな群れをつくり、異なった生命の単位が共同し併存し対立しながら、1つの生命体になっていると論じるダランベールとボルデューの姿が描かれている。このような、個々の臓器の複数の原理からなる1つの生命体として人間を捉えることは、キリスト教から離脱して病院での観察を重視する人間観も正当化している。

ド・ラ・カーズはモンペリエで学んだ後に、パリに移住して国王の医師となった。彼はボルデューの生気論と似た議論を展開したが、その基盤にヒポクラテスの医学を用いた。ここでヒポクラテスが理論的な医学に使われることが面白い。ヒポクラテスは、シデナムやブールハーヴェにとっては観察的な医学の象徴であり、原理と理論で論ずる議論の対極を表象していた。しかし、ド・ラ・カーズは、ヒポクラテスを理論的な医学への志向として用いていた。ヒポクラテスという同一の医師のイメージのもとで、観察と理論という2つの側面が、18世紀の医学において発展したことを象徴している。ヒポクラテスほどではないが、中国伝統医学への興味が存在していたことは、モンペリエ生気論の興味深い特徴である。

モンペリエ出身で、いくつかの医学校で学んだ後に、最終的にはモンペリエで研究を行い、そこで名声を築いてパリで診療を行ったもう1人の医師はバルテズ(Paul Joseph Barthez, 1734 –1806)である。1759年にモンペリエの教授となり、1778年には彼の名声の基盤となった『人間科学の新しい要素』(Nouveaux élémens de la science de l’homme)が刊行され、1806年に改訂とともに再版された。ここでバルテズは人間身体の生命にかかわる現象を起こす原因を生命の原理(vital principle)と呼んだ。ここでも、モンペリエ派は、デカルト的な機械論とシュタールの霊魂論に反対して、フランシス・ベーコンやデイヴィッド・ヒュームの観察に一致する主張をしている。

技術の発展

18世紀のヨーロッパは、人口と経済も発展した時期である。1700年の人口と1800年の人口を較べたときに、世界全体を見ると中国とインドが世界人口の半分以上を占めているが、ヨーロッパはより急速な人口増加を見せる。フランスは2000万人から3000万人へ、イギリスは850万人から1500万人となる。この人口増加の1つの原因はペストの消滅である。14世紀中葉のヨーロッパ全体に広がった黒死病は、その後もヨーロッパに300年以上も滞在して、数十年に1度のペースで流行して巨大なダメージを与えてきた。その状況が、17世紀の後半からペストがヨーロッパで流行しなくなることで、大きく変化するようになる。西ヨーロッパと中央ヨーロッパで最後のペスト流行は、1720年のマルセイユでの大きな流行である。ヨーロッパは、18世紀にペストの桎梏から徐々に解放されていき、それが人口増加の1つの大きな理由となっている。経済においては、国際貿易を見ると、イギリスを軸とした大西洋の三角貿易や、イギリスやオランダを軸にしたインド洋と東アジアにおけるインド、中国、日本を対象とした貿易などは、世界の各地域の人々の日常生活により深い影響を与えるようになった。タバコ、砂糖、さまざまな薬種などは、ヨーロッパや各地域の食餌と養生に互いに影響を与えていった。

安定した人口増加と経済発展にともなって、科学や医学と密接に結びついた技術が広い地域で発展していったが、それぞれの地域において、得意とする領域が異なっていた。オランダ、イタリア、フランスの事例を取り上げるが、これらは各地の特殊な技術発展の例であると同時に、ヨーロッパが共有した技芸であったことも重要である。

図8 ミニアチュア薬種商のキャビネット c.1730. オランダ国立博物館より

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BK-1956-44

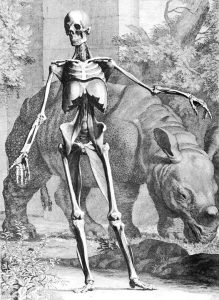

図9 ライデン大学教授のアルビヌスの解剖学図版より

図10 アムステルダムの解剖講師 フレデリック・ルイシュの全集より

Frederik (1638-1731). F. Ruysch, Opera omnia anatomico-medico- chirurgica, hucusque edita / [Frederick Ruysch]. Amsterdam: Jansson-Waesberge, 1737[-1744].

図11 ルイシュが作成した小児の頭蓋部分を保存した標本

ロシアのサン・ペテルスブルクの博物館に保存. Boer, Lucas et al. “Frederik Ruysch (1638–1731): Historical Perspective and Contemporary Analysis of His Teratological Legacy.” Americal Journal of Medicial Genetics A, vol. 173, no. 1, 2017, pp. 16-41.

図12 フィレンツェの博物館 Le Specola よりペストによる惨状の蝋細工

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Giulio_Zumbo

図13 ボローニャの博物館より. 蝋細工師のアンナ・モランディ・マンツォリーニによる蝋細工による自画像と解剖後の頭部の再現

図14 ヴォーカンソンのオートマトンとされた3体の人形

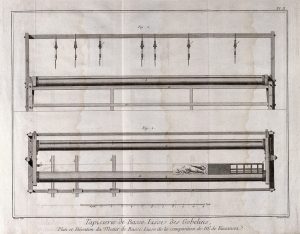

これらの作品は、一般庶民や各地の王侯貴族たちにも非常に人気があった。この18世紀の技術の利用の意味付けについては、歴史学者たちの間で議論が分かれる部分がある。ヴォーカンソンのアヒルが、熱力学や電気も用いない娯楽のおもちゃなのか、技術によって自然を再現しようとしている近現代の先行者なのか、いずれの解釈も可能である。筆者は、双方の解釈を認めながら、ただの娯楽から産業へと踏み出している傾向もあると考える。1つの理由は、ヴォーカンソンがフランス政府によって絹織物生産の検査官に任命され、自動織機の開発に携わったことである。ヴォーカンソンのプロジェクトは、ある意味で、医学や解剖学に端を発する技術が、産業化を模索しているとも考えられる(図15)。ちなみに、ヴォーカンソンは検査官への選考で『百科全書』のディドロに勝利したことにも言及しておく。

図15 ヴォーカンソンの自動織機図面

『百科全書』より。

結論

18世紀の医学の歴史は、人間に軸をおく啓蒙主義の精神と強く結びついていた。人間と自然界は、最後には神が造られたものであると結論されることが多かったが、人間や自然のあり方に神の影響力を見つけるという発想の重さは、全体からみると16・17世紀より低下していた。神の摂理に代わって、自然界と物質が持つ生命の世界が、医者たちを強く惹きつけるようになった。ことに、16世紀に始まった宗教革命の時代と較べると、18世紀は明らかに世俗化の傾向を持っている。

神に代わって重要性が向上するのは、自然と技術という、しばしば正反対の意味を持つ、2つの要素である。自然と技術がどのように組み合わされて医学上の重要な発見が行われ、医者たちが強い関心を持ったのかは、いくつもの実験の例でわかるだろう。ハラーの動物実験が、動物の身体という自然の世界に、技術を用いて痛みや運動を与えたことが、18世紀後半のヨーロッパの医師たちをどれだけ惹きつけたかを確認するとよい。また、ガルヴァーニの動物実験も、カエルの身体という自然と、金属性の機器での刺激という技術が、2つの異なる要素として組み合わされて生命電気を発するようになるという発想である。ハラーもガルヴァーニも、自然と技術の組み合わせがその業績の大きな推進力となった。18世紀の医学は、自然と技術を組み合わせて注目することが重要性を持ち始める時期であった。

一方で、ルネサンスと宗教改革の産物が、18世紀に入ってより重要な意味を獲得していることも重要である。ことに解剖学と病院は、前者はギリシア語テキストに基づくルネサンス期の重要な発展として、後者は宗教改革に基づいた慈善事業であり秩序の組織として、16・17世紀に発展した。この両者は18世紀にさらなる発展を継続する。モルガーニが病院で死亡した貧民の死体を用いて病理解剖学を発展させたことは、ルネサンスと病院の発展が18世紀医学に大きな影響を与えたことを象徴している。他の大都市圏においても、症例の数において、死体の数において、数多くの死体を解剖して、疾病の座と原因をさぐることが始まった。あるいは、そこにさらに技術が加わると、打診法や体温計を用いたエディンバラの病院の形になっていく。古代に成立した解剖と病院が、ルネサンスや宗教改革の後、ヨーロッパの医学の本質的な要素に徐々になっていくのが、18世紀の啓蒙主義の特徴である。

参考文献

Boer, Lucas et al. “Frederik Ruysch (1638–1731): Historical Perspective and Contemporary Analysis of His Teratological Legacy.” Americal Journal of Medicial Genetics A, vol. 173, no. 1, 2017, pp. 16-41.

Cook, Harold. Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age. Yale University Press, 2007.

Dacome, Lucia. Malleable Anatomies: Models, Makers, and Material Culture in Eighteenth-Century Italy. First edition. edition, Oxford University Press, 2017., 2017. Past & Present Book Series.

Düring, Monika v et al. Encyclopaedia Anatomica: A Complete Collection of Anatomical Waxes. Taschen, 1999.

Haller, Albrecht von. A Dissertation on the Sensible and Irritable Parts of Animals. Introduction by Owsei Temkin. A Dissertation on the Sensible and Irritable Parts of Animals. The Johns Hopkins Press, 1936.

Lindeboom, Gerrit Arie. Herman Boerhaave: The Man and His Work. Methuen, 1968.

Messbarger, Rebecca Marie. The Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzolini. University of Chicago Press, 2010.

Morgagni, Giambattista et al. The Clinical Consultations of Giambattista Morgagni: The Edition of Enrico Benassi (1935). Francis A. Countway Library of Medicine;Distributed by the University Press of Virginia, 1984.

Pera, Marcello and Jonathan Mandelbaum. The Ambiguous Frog: The Galvani-Volta Controversy on Animal Electricity. Princeton University Press, 1992.

Porter, Roy. Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World. Allen Lane, the Penguin Press, 2000.

Risse, Guenter B. Hospital Life in Enlightenment Scotland: Care and Teaching at the Royal Infirmary of Edinburgh. Cambridge University Press, 1986.

Roger, Jacques and Keith Rodney Benson. The Life Sciences in Eighteenth-Century French Thought. Stanford University Press, 1997.

Rosner, Lisa. Medical Education in the Age of Improvement: Edinburgh Students and Apprentices, 1760-1826. Edinburgh University Press, 1991.

Steinke, Hubert. Irritating Experiments: Haller’s Concept and the European Controversy on Irritability and Sensibility, 1750-90. 2005.

Williams, Elizabeth A. The Physical and the Moral: Anthropology, Physiology, and Philosophical Medicine in France, 1750-1850. Cambridge University Press, 1994.

Williams, Elizabeth A. A Cultural History of Medical Vitalism in Enlightenment Montpellier. Ashgate, 2003.

これまでの連載一覧はこちら 》》》