ルーヴル美術館に、興味深い一枚の素描がある(図1)。1775年にフランス王室によって購入された時、この作品はミケランジェロの「手」によるものだとされた。実際に描いたのはミケランジェロではなくてバルトロメオ・パッサロッティであったとする説、あるいはアンニバーレ・カラッチであったとする説もある。いずれにせよこの素描の「手」が誰のものなのかを最終的に決定づける見解は示されていない。

わたしのラップトップにはおもちゃ箱のようなフォルダがいくつかあり、その中にこうした自己言及的な手の図像を集めたものがある。自らを描く手のモチーフは歴史の中で決して一つの系譜として存在するわけではないが、ときおりふと出会うそれらのイメージを眺めていると、世界を知覚する人間の認識能力や、その身体性との関わりへと向けられた作者の内省に引き込まれる思いがして愉快な気持ちになる。

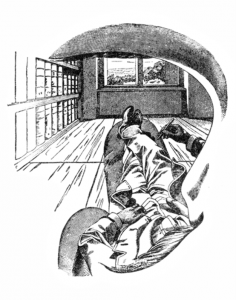

物理学者エルンスト・マッハが1886年の著書『感覚の分析』に掲載した素描の一つに眼をとめてみよう。そこにマッハは、長椅子に座った自らの脚を鉛筆で描く、自身の手を描きこんでいる(図2)。

一見すればこれは自己の視覚を再現する素描に見える。イメージの右端を歪めているのは彼の鼻であり、そこには口髭まで見える。彼自身の身体は部屋の空間に比べて大きすぎるようにも見えるが、それは彼が自身の身体に視点を集中させており、その主観的な性質が表されているからなのだろう。彼自身もまた、著書の中でこの図像について、自身の左目からの眺めを描いたものであると説明している。それは片目が捉えた、「見える限りでの私の身体の一部とその周囲」である*1。

それは網膜に映る視覚を写真のように記録しただけのイメージではない。図像に関する一節を読んでみよう。このヴィジョンにおいて、「私の身体」は他人のそれから区別されるのだが、それは第一に、「活発な運動表象が直ちに私の身体の運動となって現れ」るからであり、また第二に、私の体に「触れる」と「他の物体に触れた場合に比べて一層目立った変化が生ずる」からだ。そして第三に、そこでは「自分の体が一部分しか見えず、とりわけ頭が見えない」。つまり運動と知覚(ここでは触覚と視覚が問題とされている)とが「自我」を意識させる、というのである*2。

では、知覚や運動がもたらす感覚が外部にまで延長される時には、「自我」もまた延長されるのだろうか。マッハはこの説を全面的に肯定する。たとえば「楽器を自分の体のように扱いこなす名演奏家だとか、聴衆の耳目を集めその考えを操っている雄弁家だとか、一党を牛耳っている有力な政治家だとか、の場合*3」には、「自我というものは、ついには全世界を包括するに到るまで、拡張することができる*4」。マッハはのちの部分で、ここからさらにラディカルな議論を展開させる。感覚こそが「自我をかたちづくる」のであり、感覚がなくなれば「観念的・思惟経済的な、実在的ではない統一〔単位〕」は「存立」しなくなる*5。つまり「自我」とは本来、純粋に観念的なものでも、また知覚に先立って実在するものでもなく、実在する世界の中でこそ生じる身体的な感覚と個人の意識との交渉の中で形成されるものである、というのだ。

こうした議論を前提としたうえで改めて先の図像に立ち戻ってみよう。するとそれは、自己の感覚の記録としてだけではなく、知覚する自己の身体と、それを取り巻く環境との関係を説明する図として機能し始める。そこに描かれている手は、「自我」について考察するのに必要な身体運動を示す。また部屋と窓の外の風景は、環境が身体に与える刺激が自我を意識する際に重要であることを示唆している。このようにマッハの著書の読書体験の中では、この図像は自己と他人の境界を探る彼の実験の実況中継のような生々しさを帯びてくるのだ。

ただこうしたことを踏まえたとしても、この図像はマッハの著書の中では謎めいた存在である続ける。そこにはマッハが図像に添えた説明を逸脱する何かがあるのだ。

まずは一度、マッハの文章に戻ってみよう。彼は素描について説明する一節の中で、「視野のうちにある要素Aを観察し、同じ視野のうちにある他の要素Bとの相関を研究する場合、このBが皮膚を通過するときには、私は物理学の領域から生理学ないし心理学の領域へと踏み込むことになる」のだと述べている*6。そこでまず、この図像の中で観察者は視野のうちにある「要素A」のみを見ており、その眺めが単純に物理的な観点から説明されうるのだと仮定してみよう。だがこの図像における「要素A」とは具体的には何に相当するのだろう。もし観察者が、自身の鼻を視野に入れることができるほどに視線を下げているなら、おそらくは自分の体を見降しているということになる。だがそれにしては、視線を上げなければ見えないはずの窓の外の景色が、あまりにも鮮明に描かれている。だとすればマッハは、「要素A」である身体と「要素B」である窓の風景との相関について考察することによって、心理学的な領域に踏み込んだ自己の感覚の内省を行っているということになる。

だがこの図像に認められるのは、現実の複数の要素が関与する自己の感覚の内省的な観察結果だけではない。本棚と床の木目が作る線は、途切れることなく真っ直ぐに窓の向こうの消失点へと向かっている。ここには幾何学的な作図によってボトムアップ的な視覚情報を補完し、トップダウン的に一点透視図法的な空間を構築する「精神の眼」の作用もまた見出せる。一点透視図法とは遠近法の一つであり、画面に消失点(視野の中心となるような点)を設け、そこへ向かって事物が連続的に小さくなり、ついには消失点へと消えていく合理的空間を、幾何学的に把握する作図法である。この技法は、観察者が動くことのない眼で事物を見ているということを前提としており、この点で自らの身体や部屋の中、窓の外といった複数の要素を観察しようとする眼の動きとは本来的には矛盾するものだ。

一点透視図法につきもののこの矛盾は、エルヴィン・パノフスキーのかの有名な論考「〈象徴形式〉としての遠近法」(1925年)の中では「解き得ない課題」として論じられている。パノフスキーはそこで、エルンスト・カッシーラーの『シンボル形式の哲学』第2巻(1925年)や近代の天文学・数学の議論を参照しながら、ルネサンスに発見された一点透視図法の「作図」が、動きながら周囲を観察する眼から得られる「視像」とも、また実際には直線が歪曲されている「網膜像」ともいかに異なるものであるのか述べている*7。

こうして考えてみると、マッハの図像に描かれた窓もまた象徴的な意味を帯びてくる。再びルネサンスの遠近法の理論を要約するパノフスキーの言葉を援用すると、透視図法が導入された画面は「それを透してわれわれが空間をのぞきこんでいるように思いこむ『窓』と化している」、すなわち「それを透して垣間見られる全体的空間、すべての個物を包み込む全体的空間がそこに投影される単なるスクリーンとしてとらえなおされている*8」。マッハの図像では消失点の位置にあるこの窓もまた、まるでこの図像全体が「単なるスクリーン」として「作図」されたイメージ、すなわち知的な作業によって構築された理想像であることを強調するかのようだ。とすると窓の風景もまた、知覚されたままのイメージであるというよりは絵になる構図となるよう「作図者」による理想化を経たものなのではないかと思われてくる。

なるほどマッハは、その文章においては自我の意識にとって身体的な感覚が必要不可欠なものとみなしており、この点で「考える私」と知覚する自己の身体とを切り離すことができるとしたデカルトの心身二元論と距離をおいている。図像で強調された身体のサイズの不均衡なまでの大きさは、彼が「精神の眼」ではなく「身体の眼」で見ていることの証左となっている。視野の周辺が曖昧にされていることもまた、網膜に映る像を再現しようとした結果なのだろう。だが身体を取り巻く空間において、シームレスにつなぎ合わされた諸々の要素がまさしく統一的な一つの眺めとして提示される時、マーティン・ジェイに倣って言えば、そこには透視図法のように「特定の視覚的営為を自然化」するデカルト主義的な観察者の眼差しが隠されている*9。もちろん観察するマッハの眼は、おそらく部屋の複数の要素を観察しているに違いないのだが、最終的にこの観察者は、一点透視図法の導入によって眼の運動により得た情報を修正し、矛盾のない統一的な部屋の眺めを「作図」することを選択したのである。それはデカルトについて論じるジェイの表現を再び用いるならば、「すばやく動いて瞥見」する身体の眼の痕跡を消し去り、あたかも「まばたきせずに凝視する眼」から捉えたかのような印象を前景化する*10。

このように考えてみると、視覚の狭さがテーマであったはずのマッハの図像には、そのような狭い眺めの中にも、「作図法」をも含めた様々な人間の認知能力が拡張されていることが、逆説的にも浮かび上がってくる。感覚が人間に「自我」の領域を伝えるだけではない。感覚に先立って機能する、あるいは諸感覚を統合しようと機能する知的な営みが、自己を含む「眺め」の形成のプロセスに避けがたく組み込まれているのではないだろうか。

では、右側から差し伸べられた手もまた、「眺め」を統合する知的なプロセスの中に組み込まれているのだろうか。実のところそうともいえない。この手は、観察しながら素描をしているその場の臨場感を高めるべく挿入されたものである。しかしこの細部は、果たしてこの「眺め」をより現実的に見せるよう、適切に描写されているだろうか。

ミケランジェロのものとされた冒頭の手の素描のように、ここでもやはり能動的に動く右手が、描かれる対象である左手とは異なる仕方で描きこまれていることに注意してみよう。左手は、彼の頭部の眼と接続するかのように眺めの端から伸びる左肩と腕の先にある。これに対し右手は、鼻の輪郭線の向こうから伸びてきており、もしかすると観察者の手ではなく他人の手なのではないかと思えるほどに唐突な印象を与える。体の他の部分に比べて必要以上に黒く塗られていることもまた、視野の周辺にあるために曖昧にしか見えないことを示す工夫であるにせよ、結果的に身体から分離された存在としての印象を強めている。

観察者の身体と鉛筆を握る右手との分離は、図像の中に存在する奇妙な入れ子構造によって決定的なものとなる。一見すると、図像の中の右手が描いているのは紙面上の線ではなく、観察者自身、あるいは彼が座る長椅子そのものであるように見える。だが実際の世界において、自らの手に握られた鉛筆が、手や鉛筆と同じ現実のレベルにある自己の肉体そのものを形成するということはあり得ない。鉛筆にできるのはせいぜい、三次元の事物(現実の肉体)を二次元の平面(絵)へと変換させることくらいだ。変換されたイメージは、現実の身体の代理ではあっても、現実の身体そのものではない。

とすれば、右手が描いているのは観察者の身体そのもの(A)ではなく紙面上の観察者の身体像(A’)であるということになる。この場合、左手のイメージは紙面上に描かれた観察者のもの(A’に属する)であるのに対し、右手はそれとは異なる作図者の一部(B)であるはずだ。だとすれば右手を切り取る枠として機能する鼻の輪郭もまた、観察者の身体表象の一部(A’)としてではなく、作図者の身体(B)として描かれているということになる。しかし描いている最中の右手もまた、実際には作図者の身体そのもの(B)ではなく、そのイメージ(B’)にすぎない。とすると、左手の持ち主である観察者(A)と、右手の持ち主である作図者(B)に続き、図像の外部世界からこの図像を描いている第三の身体(C)が存在するということになる。こうして、観察する「自我」と作図する「自我」が分離するばかりか、作図者を観察しそれを描く別の「自我」の存在が暗示されるのである。

この可能性の追求は、終わりなき自己言及性のサイクルへと図像を見る者を巻き込むことになる。自己の感覚を頼りに「自我」の内省を始めたはずの観察者は、自らの身体を描く右手の存在によって、「自我」の帰属先を見定めることができないまま、自己表象の反復へと投げ込まれることになる。マッハの図像の中の右手が暗示するこの入れ子構造に注目したヘンニッヒ・シュミッドゲンは、仮にこの図像内において素描をする右手の傍らに紙が描きこまれていたならば、その紙面上にはエッシャー的な「素描の素描の素描の素描……が連続して認められたに違いない」と述べている*11。

消失点そのものは一つであるにもかかわらず、複数の眼差しの存在が示唆され、入れ子構造の中で分裂するこの図像において、「自我」の領域を定めることができるのは、一体どの眼差しを持つ身体の感覚なのだろうか。こうしてイメージの細部を認識し始めるや、図像に「再現」された知覚への直観的な同一化は阻まれることになる。

さてこの解釈は、マッハの説明を逸脱するものなのだろうか。実のところ、奇妙にもこの素描の構造は、「自我」を「不変の、確定した、先鋭に区分された統一ではない*12」としたマッハの仮説に当てはまる。マッハの著書の読者が最初にこの図像を見る際に、直観的に自らの視覚体験と同一化させることが可能であるということは、つまり極端なことを言えば、紙面上のインクの線に没入し、自己の感覚を同一化させることが私たちにはできるということを示している。紙面上のイメージに自らの身体的な感覚との連関を感じることができれば、虚構であったはずの身体像が、図像を見る者にとっての「自我」の意識と重なり合うのである。だがひとたび、自己言及的な手や一点透視図法の「解き得ない課題」に気をとめ始めるや、「自我」の領域は無限に後退し、ついにはイメージの枠から出てしまい、図像はマッハの概念的な構築物としてしかうつらなくなる。私たちの意識の中に現れる「自我」の領域はこのように、知覚体験の中で拡張されもすれば収縮しもする。

ここでマッハの議論を出発点にしつつ少し違う考察を展開してみたい。「自我」の感覚が無制限に拡大されうるといっても、多くの場合、拡張される側の身体なり物体なりにとっては、そうした感覚とは別の力学が働いているはずである。マッハが挙げていた、「聴衆の耳目を集めその考えを操っている雄弁家」の例で考えてみよう。聴衆がたとえ雄弁家に賛同したにせよ、雄弁家の考えを正確にコピーしているわけではなく、言葉を受容するあり方には個々人によって多少の差異があるはずだ。雄弁家の見解を曲解し、彼が思いもよらない方向で行動する者も出てくるだろう。

では、このように問うてみよう。もし自己の手そのものが、「自我」の意識を超えて運動する場合、この「手」がもたらすイメージは、芸術家の制作にどのように作用するのだろうか。

その答えの一部を、私たちはアンリ・フォシヨンが論考「手を讃えて」の中で示した「左手の美学」というべきもののうちに見出すことができる。彼は後期印象派のポール・ゴーガンの作風の中に、知性に飼い慣らされた右手では生み出すことができないような性質、「未開人」の性質(今では問題含みであるために括弧付きでしか使用できない表現であることは留意せねばなるまい)を見出している。

ゴーガンの右手はあらゆる技巧を捨て去り、かたちをあらかじめ見越すということが決してないあの無垢な性質を、左手から学ぶのである。つまり左手は右手ほど熟練しておらず、意識せざる名人芸に特化されていないので、事物の輪郭に沿ってゆっくりと、敬意をもって歩むのである。このとき、未開人の最後の歌が、感性と精神性を融合させた宗教的な魅惑とともに突如鳴り響くのである*13。

理性によっても、身体的慣習によっても飼い慣らされていない左手。それは、自らの身体に物理的には接続していながらも、ときには「自我」の制御の外にいる他人のように振る舞う。だからこそ芸術家がよく知っている事物でも、その左手はまるでそれらと初めて出会ったとでもいうかのように、輪郭を丁寧になぞる。そしてこの左手こそ、近現代芸術の実践者の右手にとって、西洋の近代的な合理主義から脱出する一つの「手がかり」となっていたのである。

*1 エルンスト・マッハ『感覚の分析』(1886年)、須藤吾之助・廣松渉訳、法政大学出版局(叢書・ウニベルシタス)、1971年、16頁。

*2 前掲書、16頁。

*3 前掲書、30頁。

*4 前掲書、12頁。

*5 前掲書、19頁。

*6 前掲書、16頁。

*7 エルヴィン・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元監訳・川戸れい子・上村清雄訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2009年、8〜21頁。

*8 前掲書、8頁。

*9 マーティン・ジェイ『うつむく眼 二〇世紀フランス思想における視覚の失墜』(1993年)、亀井大輔ほか訳、法政大学出版局(叢書・ウニベルシタス)、2017年、72頁。

*10 前掲書、73頁。

*11 Henning Schmidgen, “Cerebral Drawings between Art and Science: On Gilles Deleuze’s Philosophy of Concepts,” Theory, Culture & Society, vol. 32 (7-8), 2015, p. 128.

*12 マッハ、前掲書、19頁。

*13 アンリ・フォシヨン「手を讃えて」『かたちの生命』(1934年)、阿部成樹訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2004年、 212頁。

第3回は3月下旬に公開予定です。お楽しみに。【編集部】

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手