《要旨》

紀元500年頃にはじまる中世において、ラテン・キリスト教世界においては、古典古代に発展した医学・医療はいったん衰退したが、西暦1000年近辺から、次回に論じるイスラム教圏などの医学が、アラビア語やギリシア語からラテン語に翻訳され、のちに、それらを大学で教える仕組みが確立された。そのような医学は、上層階級の患者によって用いられ、それを参照する動きは大学の外にもある程度広がった。医学の発展と並行して、キリスト教の考えに基づいた治療と疾病に対する対応も進展して、行政の発達、文化的伝統やジェンダーなどのさまざまな力と結びついて疾病に対する多様な経験と対応が現れた。そのありさまを、ペスト、ハンセン病、「拒食症」の三つの疾病の事例を通して紹介する。

背景

本章は、時代としては紀元500年から1500年までの「中世」と呼ばれる時代区分のなかで、主として紀元1000年以後の500年間を論じる。地域としては、イタリア、スペイン、フランス、オランダ、イギリス、ドイツといったヨーロッパの西部と中央部が対象となる。この地域は宗教としてはキリスト教を信じ、学問用語としてラテン語を用いたという意味で、「ラテン・キリスト教世界」という用語を用いる。

ラテン・キリスト教世界は、東地中海世界という古代から文明と産業が発展した地域と較べると、ローマ帝国の征服によって粗野な状況から脱した地域であり、ローマ帝国の衰退と東西ローマ帝国への分裂後には、周辺の勢力による侵入に対抗しながら緩やかに形成されて発展した。東方においては、5世紀のフン族の攻勢を食い止め、11世紀にはゲルマン人による植民が勧められてハンガリー、ポーランド、ボヘミアにはキリスト教国が作られた。南の地中海に面した地域においては、北アフリカ、イベリア半島、シチリアなどにおいて優勢な勢力を保っていたイスラム圏と接していた。地域の経済においては、11世紀には、農業生産が増大して人口も急激に増加し、都市が遠隔地交易をはじめた。地中海と面して内陸部と接続したヴェネィア、ジェノヴァ、フィレンツェ、バルセロナなどの都市や、オランダ地方のブリュージュ、そしてスカンジナビアやロシアと連絡した商業都市の連合であるハンザ同盟の諸都市が発展した。14世紀の中葉に東地中海から侵入したペストの流行が、ロシアを含めてヨーロッパ地域のほとんどすべてをわずか5年で席巻したことは、この地域が商業を通じて緊密に結ばれていたことを示唆している。

医学においては、地中海を媒介にしてイスラム文化などとの接触を通じて移入された医学が、決定的に重要な要因となった。その医学はガレノスやヒポクラテスを中心とするギリシア起源のものであり、イスラム教圏の思想家によってアリストテレスなどのギリシア哲学と結びつけられて再解釈されたものであった。この医学は、ギリシアを起源とし、イスラム圏が媒介したものであり、キリスト教からみたときに「異教」の性格を持っていた。

病気の経験に目を転じると、カトリック教会が広めたキリスト教が重要な役割を果たした。教会は、教会や修道院を通じて、都市部・地方部に福音伝道の拠点を築いた。教育、説教、芸術、宗教劇、聖人信仰など、あらゆる手段を通じて人々にキリスト教を伝えた。このようなキリスト教の枠組みが、疾病の経験や対応に大きな影響を与えた。同じ時期に発展した医学の理論においては異教の枠組みであり、病気の経験においてはキリスト教の基盤というのが、中世の医学の根本に多様性を与えていた。

ギリシア医学とキリスト教に加えて、それ以外の要因も、中世の医学と病気の問題に大きな影響を与えた。この影響は疾病ごとに異なった性格を持っていた。人口の三分の一とも半分とも推測される死者を出した14世紀半ばのペストの大流行においては、キリスト教から発展したさまざまな主題が現れると同時に、その後の疾病の流行に対する行政的な対応が現れて、近現代の公衆衛生の原型が作られることとなった。ハンセン病は激しい差別の対象となり、カトリック教会も世俗の権力もハンセン病患者の差別に大きな影響を及ぼしたが、それを作り出した重要な要因は、キリスト教そのものというよりも、この地域のゲルマン民族の影響であったと考えられている。一方で、この時期に頻繁にみられる食物を拒んだり食べられなくなったりする拒食は、当時は疾病とはみなされていなかったが、現代の拒食症と同じように若い女性に特徴的に多い現象であった。

医学の導入と大学における発展

ラテン・キリスト教世界は、およそ紀元500年から1000年の初期中世においては、学問的な医学という視点から見ると、第1章で触れたガレノスの時代のローマ帝国の医学や、次回に論じる第3章の主題であるイスラム教圏 における発展とは対照的な姿を見せた。この時期のラテン・キリスト教世界においては、都市の多くが衰退・消滅して、学問的な医学を教えて実践する仕組みが失われ、修道院の写本などで細々と継続するものになっていた。その写本は、数も少なく、不正確で、ヒポクラテスやガレノスの著作とされていたものも、短い要約や、タイトルが不明瞭なもの、場合によっては偽書ですらあるものだった。内容も、古典古代の医学の学問的な議論の側面が失われ、実用的な側面である処方や瀉血法などにとどまるものだった。学問としての性格を失い、実用的な技芸のような特徴を持つ一方で、そのような医学を記した写本が、俗世から離れた修道院において細々と保存されるという、ちぐはぐなことになっていた。

この状況が変わり始めるのは、紀元1000年付近からである。11世紀から13世紀にいたる期間に、ラテン・キリスト教世界は、まずは隣接するイスラム圏とビザンティン帝国から発展した医学を輸入して、のちに自らの文化圏で医学教育のシステムを作り上げるという過程をとった。ビザンティン帝国からの移入は、ローマとナポリの間にあるベネディクト会のモンテ・カッシーノ修道院などで起きた。これは、6世紀に設立され、9世紀に焼失したが、のちに復興をとげた修道院である。この修道院は、11世紀には200名の修道士が在院し、充実した写本が行われて図書の集積地となると同時に、ビザンティン帝国のコンスタンチノープルと文化的な交流を行っていた。文化・芸術上の交流としては、ビザンティン帝国から導入されたモザイク工芸がモンテ・カッシーノ修道院の装飾に用いられているが、そのような文化芸術の移入と並行して、ビザンティン帝国で維持されていたギリシア語の書籍がラテン語に翻訳された。

モンテ・カッシーノと密接な関連を保ちながら、より重要な医学の拠点となったのは、南イタリアのサレルノである。この地は、モンテ・カッシーノに近いと同時に、イスラム圏と地理的に接する地域にあり、ティレニア海を挟んでシチリア島のパレルモなどの重要な交易の地点に面し、北アフリカのチュニジアの港であるカルタゴと連絡する地理的な利点を持っていた。サレルノにおける医学の発展は11世紀に本格化し、イスラム圏で発展したアラビア語の書籍がラテン語に訳されるという形をとった。同様に、イスラム圏に地理的に接するメリットを持つイベリア半島のトレドにおいても、少し遅れて12世紀の後半には、アラビア語の医学書が翻訳された。

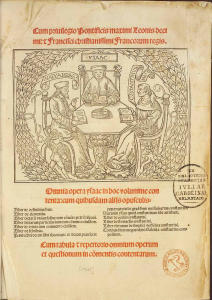

11世紀後半以降のサレルノにおいて、アラビア語の医学をラテン語に翻訳する動きを始めた人物は、コンスタンティヌス・アフリカヌス(d.1097)である(図1)。 彼はチュニジアの出身で、もとはイスラム教徒で香料などの商人であったが、訪問したイタリアの医学の貧困さに驚き、キリスト教に改宗してアラビア語の医学書をラテン語に翻訳する翻訳者となったという 逸話が伝わっている。彼はアラビア語の医学を学んだ後、おそらくモンテ・カッシーノの修道士となり、他の修道士たちの協力も得て、重要なアラビア語の医学著作群をラテン語に翻訳した。これに続いて、サレルノを拠点にして、アラビア語に訳されたガレノスやヒポクラテスの著作がラテン語に翻訳され注釈された。ヒポクラテスの『箴言集』、ガレノスの『治療術』の部分訳などを集めて、のちに『医学精選』(Articella)と呼ばれることとなった医学テキストのフォーマットが形成された。この時期の医学は、イスラム圏を通じてギリシア・ローマの医学から学問的な側面を学び、初期中世の治療法に重きをおいた実用的な側面にとどまらず、解剖学や生理学といった基礎医学や、養生法の原理である「六つの非自然的な要因」など、医療の理論的・構造的な基礎を提供するようになった。