サレルノなどの導入地におけるラテン語への翻訳と教育を、ラテン・キリスト教世界に定着させ全体に拡散させる仕組みとなったのが、大学であった。12世紀後半から13世紀に入ると、イタリア、スペイン、フランス、イングランドなどの地域に大学が形成され、少し遅れて14世紀に入ると、プラハをはじめとして、東欧やドイツ語圏などでも大学が作られ、1500年には、ヨーロッパで50の大学で医学が教えられるという状況となっていた。これらの大学における医学教育は、それぞれの形成過程、形式、規模、水準において大きな違いが存在した。大学の組織を持つ以前から、その地で医学教育が発展をとげていた地域もあった。ある意味で、サレルノはこの原型と考えることができる。フランス、イングランド、イタリア、イベリア半島の大学は、学者たちが自発的に形成して、その地の宗教と政治の権威が認めたものが多く、ドイツなどでは世俗の権威が設立した ものが多かった。多くの大学の医学部は規模も小さく、オクスフォードでは数年に一人の学位取得者しか出さなかったが、いくつかの大学は大規模で強力な医学部を持つこととなった。具体的には、13世紀以降のボローニャ、モンペリエ、パリ、そして15世紀のパドヴァの四つである。これらの大学の医学部は、教授・教員や学生の数も多く、ヨーロッパ全体にわたる広い地域から学生を集め、卒業生たちは別の大学の教授などになるような国際的に強力な教育機関であった。15世紀のパドヴァでは、1年に10人程度の学位取得者を輩出し、その30-40%がドイツなどの北方の出身であった。国際的に学生や学者を集めて教育と研究の中心が作られるという傾向は、のちに19世紀初頭のパリ、19世紀後半から20世紀前半のドイツ、そして20世紀後半のアメリカという系譜が作られるが、この原点は中世の大学からすでに始まっていた。

中世の大学での医学教育のもう一つの重要な特徴は、医学が大学で教えられていた学知と教育の方法と深く結びついたことであった。たとえば、13世紀の後半にボローニャ大学の教授として活躍したタッデオ・アルデロッティ(d.1295)は、アリストテレスの哲学と自然哲学を医学に導入し、その原理に基づいた教育を行う新しい仕組みを導入した。医学は、アリストテレスがいう普遍的な真理を求めるものであり、自然に関する所定の原理から論理学の論法を用いて正しさが議論されるべきものであった。そのために、医学上の問題を「問」として立て、それについて論理を用いて根拠を示しながら議論することが教育の中心となった。そのような教育と密接に結びついて、重要な文献について、他の重要な文献の記述と対応させながら注釈をつけることが、大学教授の知的なエネルギーの対象となった。この方法は、当時の大学の他の学部で教えられていたスコラ学の手法を医学に適用したもので、この時期の医学は「スコラ医学」と呼ぶにふさわしい。

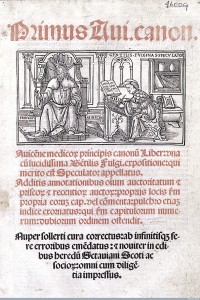

注釈された具体的な文献としては、『医学精選』に採用されるような著作が多く、その中でも、イブン=シーナ(アヴィケンナ、Ibn Sina, c980-1037)の『医学典範』は、中世のラテン・キリスト教世界の医学教育の根幹に位置するテキストであった。イブン=シーナの著作は教育課程の随所で取り上げられ、15世紀初頭のボローニャ大学のカリキュラムでは、4年間の教育課程の中で、教育の冒頭を含めて、全学年の正規講義と准正規講義のほとんどで読まれていた。ペルージャをはじめイタリアの各大学で教えたジェンティーレ・ダ・フォリーノ(Gentile da Foligno, d.1348)は、『医学典範』全体に詳細な注釈をつけて「アヴィケンナの魂」の異名をとり、その注釈書は数多く写本されて中世の医学教育の骨格を形成した(図2)。

図2 イブン=シーナの言葉を書き写すジェンティーレ・ダ・フォリーノの姿を描いた図。1520年に刊行された『医学典範』の口絵。 Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images

images@wellcome.ac.uk

http://wellcomeimages.org

ルネサンス以降においても、イブン=シーナはガレノスやヒポクラテスと肩を並べる医学教育の中枢であり、16世紀初頭から17世紀後半までの間に『医学典範』は少なくとも60回にわたって出版され、新たな注釈もつけられていたことは、中世と初期近代の医学がイブン=シーナを軸としていたかを語っている。

このような医学を大学で学んだ医師たちは、医療者全体のほんの一握りであった。大学の学費は高価であり、生活費も含めて数年間の高額の支出が必要であったからである。彼らの成功のモデルは、王、貴族、宮廷人、都市のエリートたちといった社会の上層部に属する患者たちに求められて診療し、それに対する高額の報酬を受け取ることであった。先に触れたボローニャ大学の教授のタッデオやその弟子たちは、学問的な仕事をこなす一方で、国王・貴族や聖職者などを患者にして社会的な成功をおさめた。中世の大学医学は社会から孤立した空理空論であり、実際の診療からかけ離れていたというイメージを持たれがちであるが、史実はその正反対の状況を示している。言葉を換えると、中世の大学を出た医師たちに診療された患者が一定数存在したのである。

中世の医師と患者の関係を示すのが、「コンシリウム」と呼ばれる診療に関する書簡である。ラテン・キリスト教世界の最初のコンシリウムは13世紀のものであり、医者が行った診療を記録する手段として確立し、組織的に保存されてルネサンス期以降には印刷された。通例は二人の医師間の書簡の交換であり、ある医師が患者をみて、別の医師に向かって、その患者の診断や疾病の治療法・養生法に関して問い合わせ、問い合わせを受けた医師が、その患者に対する適切な処置を返答するという過程で作られる。問い合わされる医師は、大学教授などのより著名で学識が深い医師であり、実際に患者と会わないで診断と治療を指示することになる。場合によっては、医師を経ないで患者などから直接送られた書簡に対して医師が答えるという文通診断の形式をとっている。これは形を変えて近現代を経て現在の医療でも継続しており、書籍・雑誌・ラジオやTVやウェブなどのメディアにおいて、病気についての投稿と著名な医師による回答が行われている。

中世のコンシリアの分析は、ガレノスやイブン=シーナの医学理論に基づいた体質や体液や特質などの概念を用いた診療を患者が受けていたことを示唆している。たとえば、ある貴族が舌の不調で発話できない疾病にかかり、タッデオがその患者についてのコンシリウムを書いたときに、タッデオはこれを生殖器の部分の不調に由来して、それが頭部になんらかの原因で至ったものと診断して、ヒポクラテスやイブン=シーナの著作を文献として引用して説明している。患者から見ると、自らを苦しめているさまざまな症状を学問の体系の中に入れて、合理的に説明できる自然の現象として提示されるプロセスであった。また、その現象が自らの体質や体液と結びつけて提示され、治療法と養生法が個人用に調整されて指示されていた。中世のエリート階級の男女の患者がこのような医療を欲していたことは理に適っており、実際、14世紀のカタルニア王国の王たちは、モンペリエの医学校を修了した医師たちを自国の宮廷などに呼び寄せるという、人材の国際移動政策を行っている。

中世の大学の医学は、患者やその周囲の人々の期待に応えるという形で大学の外に向かっても発展した。大学における教育目的以外にも、数多くの書物が書かれて写本を通じて流通した。その中でも、バルトロメウス・アングリクス(1207以前-1272)が執筆した、『事物の諸性質について』(De proprietatibus rerum)は、13世紀の半ばに書かれた中世の学問の精華を要約した書物であり、大学での教育を目指す若い学生だけでなく、人々が百科全書的に用いたと考えられている。この書物は中世で最も人気があった書物の一つであり、数多くのラテン語写本が存在するだけでなく、幾つかの世俗語に翻訳され、その医学的な記述は、本人や知人が疾病にかかったときに参照された[1]。ラテン語で書かれた医学書は、各国の現地語に翻訳・要約されるようになり、現地語で書かれた医学書は、かつての処方を軸とした実用的なものから、生理学や自然哲学の高度な内容を含むものに変化した。とくに、大学の設立が遅れたドイツ圏では、ドイツ語の医学書が重要な要素となり、医師のオルトルフ・フォン・バイアーラント(Ortolf von Baierland, d.1300?)は、1280年頃に、ラテン語の書物から重要な要約をまとめた書物をドイツ語で記して、写本されて広く利用された。スペインや南仏ではカタル語やプロヴァンス語のような世俗語で高水準の医学書が生み出された。このような現地語化は、もともとはその国語に存在しなかった医学に関連する高度な概念を流通させ、多くの国にまたがった地域で、異なった言語を媒介にして医学の概念が共有される過程が始まった(図3)。

![L0000839 Wound-man with injuries, legend in German. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Wound-man with injuries, legend in German. Ink and Watercolour Circa 1420-30 MS 49 Apocalypse, (The), [etc.]. Apocalypsis S. Johannis cum glossis et Vita S. Johannis; Ars Moriendi, etc.; Anatomical, medical, texts, theological moral and allegorical 'exempla' and extracts, a few in verse. Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](https://keisobiblio.com/fundamental/wp-content/uploads/2016/03/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9-243x300.jpg)

図3 15世紀初頭の写本。身体各部の傷が示され、ドイツ語で説明がつけられている。ウェルカム医学史図書館蔵。 Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images

images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org