ヴェサリウスの『人体構造論』

ギリシア語のテキストに基づくことと、人体を観察し写実的に写し取ること、この二つの方向性は、16世紀の解剖学者たちが表現している。たとえば、ギリシア出身のアレッサンドロ・ベネデッティ(Alessandro Benedetti, d.1512)は、ギリシア語の著作に基づいた解剖学を1502年に唱え、先に触れたダ・カルピは、死後に刊行された1535年の著作で、観察されたものに基づく解剖学という理念を提唱している。これらの著作で表明されている発想に基づいて、両者を統合して記念碑的な著作としたのは、パドヴァ大学の解剖学の講師であったアンドレアス・ヴェサリウス(Andreas Vesalius, 1514-64)が1543年にあらわした『人体構造論』である。

ヴェサリウスはブリュッセルに生まれ、ルーヴァンでラテン語とギリシア語の人文主義的な教育を受けた。その後、当時の人文主義的医学のメッカの一つであり、ガレノスの復興運動が盛んであったパリ大学で医学を学び、同地の解剖学者の助手をして解剖の基礎を学んだ。1537年にパドヴァの講師として招かれて学位を取得し、解剖学の講義をする資格を得る。当時のパドヴァは、ヴェニス共和国の支配下にはいり、コスモポリタンな国際商業都市の大学町として繁栄していた。そして、パドヴァの医学教育の改革の精神を駆動していたのは、フェラーラから引き継いだ、言葉と物の対応を正しいものにする人文主義的なプログラムだった。パドヴァ大学は、ギリシア医学のテキストを復興するともに、市の病院を用いた臨床教育を行って医学生に患者を実地に観察させ、本草学の研究のために植物園を建設して、古代の博物誌に記されているがイタリアには自生しない植物を収集・栽培した[4]。

パドヴァで解剖講義を始めた直後の1538年にヴェサリウスが出版した『解剖図譜六葉』は、肝臓、血管、生殖器、骨格などを描いたものである。この図譜集の骨格図は、ある骨の名称をラテン語、ギリシア語、アラビア語、ヘブライ語などで特定して記されていることに、ヴェサリウスが受けてきた人文主義的な医学の影響がはっきりと認められる。この段階ではまだヴェサリウスはガレノスの細部を踏襲して、ガレノスがサルの脳に観察して記述したが人間の脳には実在しない組織などを描いているが、この書物の出版後から、ヴェサリウスが書物と事物の2種類の要素をつきあわせて対照する作業をインテンシヴに始めていたことが、パドヴァでのヴェサリウスの解剖講義を受けたあるドイツ出身の医学生の日記から読み取れる。その医学生は、1540年の日記に、死体の脇に立って講義したヴェサリウスのもようを次のように記している。

[ヴェサリウスは、]諸君に、脇腹の痛みに対する瀉血について最近医者たちの間で大きな議論が起きているが、この問題について私の理論が正しいことをお見せしよう、そして私が最近出版した書物が正確であり、この身体と対応していることを証明しよう、大静脈から枝状の血管が出て肋骨をめぐり、胸部全体に栄養を行き届かせている様子を見せよう、と言った。彼は、彼が最近出版した小さな書物と『図譜』で出版した絵を見せて、それを目の前にある死体と較べた。そして、確かに、それらは完全に対応した。私はすぐ側に立っていたので、自分自身の目で見ることができた。これは、昨今の外科医や[ボローニャ大学の教授である]クルティウスの意見とは違うけれども、私はヴェサリウスの小著を読み、脇腹の痛みに対しては、どの静脈を開いて瀉血しなければならないかを理解した。

ここで記されているのは、上でも触れたブリソの瀉血論争に関するものであるが、この場面は非常に多くのことを教えてくれる。まず、ヴェサリウスの講義においては、出版されたテキストと、学生たちが目にしている死体が、文字通り並べてつきあわされ、両者を照合しながら教えられている。そして、書物の図版が比較の焦点になっていることも注目しなければならない。図版は、書かれている言葉の模式図という性格に加えて、現実の死体を的確に写しているかどうかという機能も担わされており、解剖された死体と較べられていることにも着目しなければならない。さらに、ヴェサリウスは解剖を基礎にして、治療法における論争という実用医学の問題を裁定しようとしていることにも注意しなければならない。この三つの点、すなわち、解剖を通じて死体と照合された書物を書くこと、図版の写実性に注意を払うこと、解剖学を臨床医学に有用な基礎学問とすることが、ヴェサリウスが1543年に出版した『人体構造論』によって達成したことであった。

『人体構造論』にとって、図版は極めて重要な意味をもった。それは言葉による説明を模式化しただけではなく、現実の人体を精密に写す高度の写実性を期待されるものであった。当時の解剖学書の図版は、しばしば解剖学者自身の手によるもので、『解剖図譜六葉』の中にはヴェサリウス自身の手による比較的シンプルな図版もあったが、『人体構造論』においては、ヴェサリウスは多くの図版をプロの画家に依頼した。その画家は、著名な画家のティティアーノ(Tiziano Vecelli, c1488-1576)のスタジオで仕事をしていたカルカール(Jan Steven van Calcar, c. 1499–1546)であるとされている。カルカールにとどまらず、ルネサンス期の画家たちは、人体の写実的な表現のために解剖学を学ぶことが必要であると考えており、レオン・バッティスタ・アルベルティの芸術理論書は芸術家が解剖学を学ぶ必要を説き、レオナルド・ダ・ヴィンチはフィレンツェの病院などから得た死体を解剖して数多くの素描を描き、ミケランジェロ(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)は、自らも解剖を行っただけでなく、解剖学者のレアルド・コロンボ(Realdo Colombo, 1515-1559)との交際があった。『人体構造論』の高度な図版の背後には、15世紀末から16世紀にかけて成立した、ルネサンスの絵画と解剖学の密接な関連があったのである。

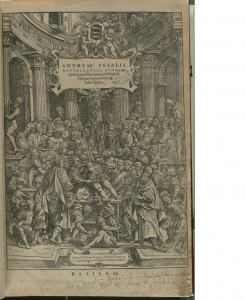

この図版の版木は、アルプスを越えてバーゼルに運ばれ、同地のギリシア語教授のヨハネス・オプロピウスは図版の取り扱いに関する詳細な指示をヴェサリウスから与えられた。1543年に出版された『人体構造論』は、ページの縦が43cm程度のフォリオ版に印刷され、合計7巻本で全体で700ページ、約200葉の図版を持つ堂々たる書物となり、神聖ローマ皇帝カール五世に献呈され、ほぼ同時に出版されたこの書物の簡略版は皇帝の息子であるスペイン王フェリペ二世に献呈された。その規模・質とそれを取り巻く環境において、『人体構造論』の壮麗さは群を抜いていた。その壮麗さを象徴するのが、ヴェサリウスが中心に立つ『人体構造論』の扉絵である(図4)。

図4 ヴェサリウス『人体構造論』(1543) 表紙絵より

古典古代の円形劇場を思わせる建築の中心に、妊娠した女性の死体が置かれている。そのすぐ傍らにヴェサリウス自身が立って死体の胎内を指で示している。それまでの解剖講義の図版で実際に執刀していた外科医はテーブルの下でナイフを研ぐ役に追いやられ、ヴェサリウス自身が死体に直接触れてそれを切り開いている。この場面の独占的な主人公であるヴェサリウスを取り囲むのは、ヒポクラテス、ガレノス、アリストテレスという古代ギリシアの医学・自然哲学の巨人たちと、そして場面いっぱいにひしめきあっている観衆たちである。図の最上中央に掲げられた紋章には、自分の名前をもじった3匹のイタチ(weasel / vesalius)をあしらっている。古典古代の巨人たちに並び、ガレノスに従ってガレノスを凌駕した正確さをもつ人体の組織的な解剖を行い、それを空前の豪華本に仕立て上げた当時29歳の若きヴェサリウスの自信と自負が伝わってくるような図版である。そして、この書物はヴェサリウスの名声を確立し、彼は皇帝カール五世の侍医の地位を得ることになる。

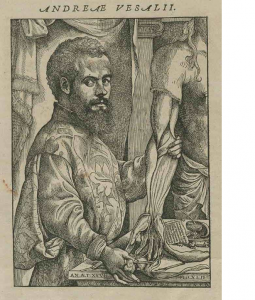

図5 ヴェサリウス『人体構造論』より、ヴェサリウスの肖像。

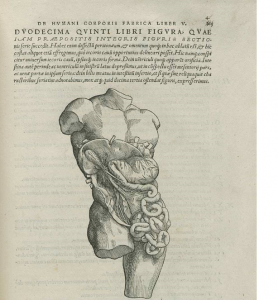

図6 ヴェサリウス『人体構造論』より、トルソーの上に描きこむ様式をとった腹部の臓器の解剖図。