あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

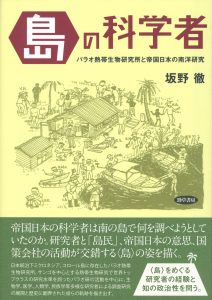

坂野 徹 著

坂野 徹 著

『〈島〉の科学者 パラオ熱帯生物研究所と帝国日本の南洋研究』

→〈「プロローグ 〈島〉にわたった科学者たち」(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報はこちら〉

プロローグ 〈島〉にわたった科学者たち

帝国日本の南洋研究

本書は、戦前、日本の統治下に置かれたミクロネシアの島々──当時は南洋群島、内南洋(裏南洋)などと呼ばれた──で調査研究をおこなった日本の研究者(学者)の群像と、彼らが経験した〈島〉での研究生活を描こうとするものである。

第一次世界大戦勃発直後の一九一四年、日本はそれまでドイツ領であったミクロネシアに海軍を派遣し、現地を無血占領した。これは、現在のパラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国、北マリアナ諸島自治連邦区に相当する地域である[1](図表1)。その後、ミクロネシアは国際連盟の委任統治地域(C式)として日本の版図に組み込まれ、一九二二年には現地施政機関である南洋庁がパラオ・コロール島に創設された。

日本統治時代、ミクロネシアで調査研究に携わった研究者の専門領域は、生物学や医学、地質学、農学から人類学、民族学、言語学、植民政策学まで多岐にわたる。日本海軍による占領直後からミクロネシアでの学術調査は始まったが、現地に帝国大学を有した朝鮮(京城帝国大学、一九二四年創設)や台湾(台北帝国大学、一九二八年創設)などの他の植民地・占領地とは異なり、南洋群島には最後まで高等教育機関が設立されることはなかった。したがって、日本のミクロネシアにおける調査研究は、内地(以下、本書では、戦前の呼び方にしたがい、基本的にこの呼称を用いる)から現地を調査旅行で訪れる研究者によるフィールドワークが中心となった。

ただし、ここで注目されるのが、一九三四年、南洋庁の置かれたパラオ・コロール島に創設されたパラオ熱帯生物研究所(Palao Tropical Biological Station、以下、適宜パラオ研と略称)である。パラオ研は、「共同利用研究所のはしり」とも評され(廣重 一九七三:一四四)、若手の研究員を交替でパラオに派遣し、現地で暮らしながら研究に従事させるシステムをとった。活動期間は十年にも満たない小規模な研究所だったが、パラオ研は、サンゴ(礁)を中心とした熱帯生物の研究で、当時、世界トップクラスの研究水準を誇った。それまで熱帯地域で調査研究をおこなったことのある者はほとんどおらず、パラオに派遣された若き学徒は、現地で彼らのその後の人生に大きな影響を及ぼすような経験をすることになった。

だが、日本のミクロネシアにおける調査研究は、アジア・太平洋戦争開戦によって終焉に向かう。現地への研究者の渡航は困難となり、パラオ研は一九四三年三月末に閉鎖、その後、ミクロネシアの島々も激しい戦火にさらされることになる。本書では、このように、一九一四年の海軍による「一時占領」から、一九四五年の敗戦にいたるまで、日本統治下のミクロネシアで進められた調査研究の展開を主に時系列に沿ってたどっていく。

〈島〉というフィールド──本書の分析視角

本書でまず考えてみたいのは、日本統治下のミクロネシアを調査研究のために訪れた研究者にとっての現地経験の意味である。彼らは、内地とは大きく異なる熱帯の島々で、その自然や人間、社会を対象にそれぞれの調査や研究をおこなった。帝国日本の研究者はミクロネシアで一体何を調べようとしていたのか。そして、現地で調査研究をおこなった経験は、彼らの人生にとっていかなる意味をもったのか。かかる研究者のミクロネシア経験の意味について考えるのが本書の第一の課題となる。

次に本書で考えたいのが、戦前、ミクロネシアで実施された調査研究とそれを取り巻く政治状況との関係である。先に述べたとおり、日本のミクロネシアにおける学術調査は海軍による占領直後から始まったが、ミクロネシア(南洋群島)は、当時、外南洋(表南洋)と呼ばれた東南アジア地域への進出の拠点ともみなされ、ミクロネシアで経験を積んだ研究者は、アジア・太平洋戦争中、東南アジア占領へも動員されていく。このようなミクロネシアをめぐる知の政治性について考えること。これが第二の課題である。

そして、本書のもうひとつの関心は、研究者の目を通してみた、当時のミクロネシア社会そのものにある。戦前、ミクロネシアを訪れた研究者の多くは、自らの研究テーマにもとづく論文や著作にとどまらず、紀行文や調査日誌などの詳細な記録を残しており、そこには現地住民やミクロネシアに暮らす日本人──多くは沖縄からの移民労働者であった──の姿が書き記されている。研究者が書き残した、一見些末にもみえるさまざまな記録を通じて、植民地状況下にある二十世紀前半のミクロネシア社会とそこに生きる人びとの姿を描き出すこと。これが本書の第三の課題となる[2]。

以上三つの課題を通じて描き出されるような世界を、本書では〈島〉と呼ぶ[3]。

先に述べたように、戦前、ミクロネシアにわたった研究者の専門領域は多岐にわたるが、〈島〉は、専門の異なる研究者が混在、互いに協力し──そこでは専門家とアマチュアの区別も曖昧だった──、しかもまた、出自を異にする人びと(ミクロネシア人、沖縄からの移民労働者、南洋庁の高級官吏や海軍士官などの現地エリートなど)と研究者のあいだでさまざまな「接触」がおこなわれるような空間(コンタクト・ゾーン)であった。そのため、生物学史、医学史、人類学史などのように、学問分野の区分を前提にしては、ミクロネシアでおこなわれた調査研究の姿を十分に描き出すことはできない。

そこで本書では、ミクロネシアにおける調査研究の歴史を考えるにあたって、学問分野の区分にはこだわらず、調査研究が実践される場フイールド所としての〈島〉に焦点を当てる。〈島〉とは、多様な出自をもつ人びとが「接触」するなかで、さまざまな種類の科学知識が産み出される現場であった。したがって本書は、D・リヴィングストンがいうところの「科学の地理学」という性格ももつことになるだろう(リヴィングストン 二〇一四)。

さらにここで、本書における「ミクロネシア」と「南洋群島」という呼称の使用法について述べておこう。以下、本書では、煩雑さを避けるため、当該地域を指すときには、基本的にミクロネシアという呼称に統一する。だが、行政単位として当時の呼称を使用した方が文脈上わかりやすいと考えられる場合には、南洋群島という表現を使用することにする。

次に、本書のこれからの議論でたびたび言及することになる、三つの基本的事柄について説明しておく。すなわち、(一)日本統治時代における現地住民の位置と彼らに対する公教育、(二)現地で調査研究をおこなう研究者を支えた日本企業、(三)日本統治時代のミクロネシアへの交通手段である。

「島民」と公学校

本論に先立って、まず確認したいのは、日本統治時代にミクロネシアの現地住民に対して用いられた「島民」という呼称と彼らの法制度上の位置付けである。今泉裕美子によれば、現地住民に対しては、一九一四年の海軍による占領当初、「土人」「島民」という言葉が用いられていたが、その後、軍人が住民に軽侮の挙動をとるのは統治を妨げるという理由から、「土人」はやめ、「本群島人」「島民」を用いるよう訓示がなされた(今泉 一九九四:二六─四〇、八〇)。その後、南洋庁の創設とともに、現地住民は法律上「島民」(Inhabitant of the islands)と規定され、帰化、婚姻その他の正規の手続きを経なければ、日本帝国臣民としての身分を取得することはできないとされた(南洋庁長官官房 一九三二:一一)。

本書でこれからみるように、ミクロネシアで日本の研究者がおこなう調査研究において、「島民」は重要なインフォーマントであると同時に、ときに研究を支える「協力者」(コラボレーター)となった。また、現地に暮らしながら調査研究をおこなう研究者が登場する三〇年代以降になると、彼ら彼女らは「友人」、さらに「現地妻」「恋人」となる場合もあった(第四章以降)。

そして、こうした研究者と現地住民の「接触」について考えるためには、「島民」に対しておこなわれた教育についても触れておく必要がある。というのも、ミクロネシアを訪れる研究者に対する「島民」の「協力」は、多くの場合、現地での日本語教育の普及を前提にしていたからである。

日本統治時代のミクロネシアの教育制度について注意すべきは、「島民」児童については、日本語教育に重点を置いた公学校(三年制)が設けられ(南洋庁創設以前は島民学校)、邦人向けの小学校とは別の教育がおこなわれたということである。南洋庁の公式見解では、「島民に対し教育上の差別的待遇を為すものでは無く、日本人に対する国民教育と、特殊の位置にある島民に対する教育とは、其の根本主旨に於て差異がある」(南洋庁長官官房 一九三二:一二四)からとされたが、ミクロネシアの子どもたちは、原則として中等以上の教育から閉め出されていた。公学校で優秀な成績をおさめた生徒は補習科(二年制)に進み、さらに補習科卒業生で特に優秀な者は、コロール島にある木工徒弟養成所などで学ぶことができた[4]。

ただし、公学校の就学率は島嶼によって大きな違いがあったことにも注意が必要である。一九三五年度の統計をみると、最も就学率が高いパラオ支庁では九割を越えるが、トラック支庁、ヤルート支庁は三~四割程度である(南洋群島教育会 一九三八:六九五)。パラオはコロールに南洋庁が置かれた行政中心地で、現地住民も日本語を使う機会が多かったのに対して、トラックやヤルートは離島が多く、公学校で日本語を学ぶ必要性も少なかったためだろう。たとえば、第四章で検討する土方久功が七年を過ごしたヤップの離島サタワル(サテワヌ)島から公学校に通うことは現実的に不可能であり、実際、現地で日本語はほとんど通じなかった。

なお、日本統治時代のミクロネシアには、現地住民から選ばれる巡警と呼ばれる下級警察官の制度があった。巡警になるためには試験や身体検査を受ける必要があったが、公学校卒業以上の者については学科試験が免除された(南洋庁長官官房 一九三二:一八五)。巡警は、現地社会のいわば新しいエリートであり、内地からミクロネシアを訪れる研究者は、しばしば彼らの協力を得ている。こうした背景については本論で適宜触れる。

南洋貿易と南洋興発

次に確認したいのが、一九一四年の海軍による現地占領以前からミクロネシア各地で日本の企業が事業を開始していたこと、そして二二年の南洋庁創設後、現地でおこなわれた調査研究をさまざまな形で支えた南洋貿易と南洋興発というふたつの企業についてである。

日本人の南方地域への関心は明治期から存在するが、ミクロネシア地域への日本企業の進出が始まるのは、一八九〇年代のことである。実業家・著述家・政治家として知られる田口卯吉が一八九〇年、南島商会を組織し、帆船天佑丸で南洋航海を実施、グアム、ヤップ、パラオ、ポナペで現地住民と交易をおこなった。その際、ポナペに残った数名の乗組員が支店を開設したのが、ミクロネシアにおける邦人商店の嚆矢といわれる。南島商会はこの航海一回で解散したが、その後、南島商会の資産を受け継ぐ一屋商会、快通社、恒進社、南洋貿易日置会社、南洋貿易村山合名会社などが相次いでミクロネシア各地に商店を開いた。

このうち南洋貿易日置会社と南洋貿易村山合名会社が一九〇六年に合併して南洋貿易株式会社となり、五隻の帆船と主要離島に支店を有する南洋貿易(南貿)は、ドイツ統治時代、ミクロネシアと日本との貿易をほぼ独占する。後述するように、日本統治時代になると、南洋貿易は、各離島間をつなぐ海運業や貿易、商業のみならず、乗合バス、ヤシ栽培、水産、油脂など多角的な事業をおこなうようになった(栗林 一九七〇;丹野 二〇一五:一三─三六)。

そして、日本の研究者による〈島〉での調査研究において、南洋貿易以上に大きな役割を果たした会社が、一九二一年にサイパンで創業した南洋興発(南興)である。南洋興発は、サイパンで製糖業を営む西村拓殖(一七年創業)と南洋殖産(一六年創業)の事業が行き詰まり、両社で働いていた移民労働者を救済する目的で設立された。

南洋興発が創業する際、その主要出資元となったのは、朝鮮半島から中国大陸まで幅広い事業をおこなっていた国策会社の東洋拓殖である。社長には日本国内と台湾で製糖業に携わっていた松江春次が就任し、サイパンに取り残され、貧窮下に置かれていた移民労働者と施設、農場を引き継ぐ形で製糖業に乗り出した。

南洋興発による製糖工場での生産は二〇年代中盤に軌道に乗るが、ここで注意すべきは、内地からミクロネシアへの移民事業の中核を担ったのが南洋興発であり、しかも移民の多くを占めたのは沖縄出身者だったということである。もともと西村拓殖・南洋殖産時代からサイパンのサトウキビ農場で働く労働者の多数を沖縄出身者が占めていたが、松江は事業の拡大にあたって、積極的に沖縄から移民を募集した(松江 一九三二:八二)。

その後、南洋興発は、製糖と移民事業を中心に、牧畜、リン鉱採掘、水産、海運など多角的な経営をおこない、多くの関連会社を傘下においた(丹野 二〇一五:一三─三六)。南洋興発はあくまでも私企業だが、同社が納める税が南洋庁歳入の過半を占め、なかば国策会社のような性格を有するコンツェルンとして日本統治時代のミクロネシア社会に君臨した。「北の満鉄、南の南興」「海の満鉄」などと呼ばれる所以である[5]。

また、松江春次は〈島〉でおこなわれる学術調査に協力的であり、本論でみるように、現地調査の際、松江や南洋興発の関連施設の世話になった研究者は多い。

民間航路の開設

最後に、第一次世界大戦後における内地からミクロネシアへの航路の整備状況について説明しよう。日本による現地占領後、ミクロネシア各地で調査研究をおこなう研究者は、基本的に民間航路を使って現地に向かったからである。

大戦以前には、日本とミクロネシア間には正式な民間航路は存在せず、小さな商船がコプラや、ドイツが開発を進めたアンガウル島のリン鉱石を求めて、不定期に航海するだけであった。後述するように、一九一四年一〇月の占領直後から、日本郵船が現地との運航を開始したが、これはあくまでも海軍の御用船として交代要員や物資を運ぶためのものであった。

したがって、現地への定期航路の整備は急務だったが、翌一五年、先述した南洋貿易が内地とミクロネシアを結ぶ航路の開設を海軍省から受命した(今泉 一九九〇:一二)。南洋貿易は汽船三隻をチャーターし、横浜─横須賀─サイパン─トラック航路(内地─南洋間)のほか、トラック─クサイエ─ギルバート(イギリス領)─ヤルート間、トラック─ヤップ─パラオ─アンガウル─メナド(オランダ領)間を結んだが、一九一七年、内地─南洋間航路から撤退する。

内地とミクロネシアを結ぶ航路については日本郵船がこれを引き継ぎ、アジア・太平洋戦争開戦にともない定期運航が困難になるまで、内地からミクロネシアに向かう研究者のほとんどが日本郵船の船を利用した。日本郵船の南洋航路には東回り線、西回り線、東西連絡線、サイパン線の四つがあり、一九二二年の南洋庁創設以降は同庁の補助金の交付を受ける命令航路となった。ちなみに、横浜から南洋庁があるパラオ・コロール島まで最短で五日(東西連絡線)、通常だと十日から二週間程度の船旅であった(図表2)。

一方、ミクロネシアの各離島間については、南洋貿易が最も大規模な経営をおこなっており、日本郵船と同様、南洋庁の補助を受け、サイパン、ヤップ、パラオなどの主要な島と周辺離島を結んだ。環礁内についても、現地の運送会社や個人経営によるさまざまな航路が存在し、環礁内の島々をつないでいた。

また、詳細は省くが、パラオを経由して内地とオランダ領東インドなどを結ぶ航路(日本郵船など)や、ニューギニア、フィジー、サモアなどに向かう航路(南洋貿易、南洋興発など)もあり、ときに研究者は、これらの航路を使ってオランダやイギリスの植民地に調査の足をのばすこともあった。なお、一九三九年に航空路も開かれ(旅客営業は四〇年から)、アジア・太平洋戦争開戦まで飛行艇が月二回、横浜とパラオを往復するようになった(若林 二〇一六:一二一─一五一)。

本論でみるように、〈島〉で調査研究をおこなう研究者は、このようにミクロネシア全域に細かく張りめぐらされた航路を使って、各地でフィールドワークを実施した。また、これらの船旅では研究者が偶然同船することもあり、船は彼らの出会いの場でもあった。

なお、南洋庁は、ミクロネシアへの外国人立ち入りを制限していた。そのことにより、太平洋で日本と対峙するアメリカは、現地の軍事基地化に対する懸念を強めることにもなったが、一九四五年までミクロネシアにおける調査研究はほぼ日本人の手に独占されていたことにも注意しておきたい。

本書の構成

ここで本書の構成について、簡単に紹介しておく。

前半の第一章から第四章では、主としてパラオ熱帯生物研究所創設以前におこなわれたさまざまな学問分野の調査研究を検討する。

第一章では、一九一四年の日本海軍によるミクロネシア占領直後、文部省が現地に派遣した多分野の研究者が実施した視察の報告書(『南洋新占領地視察報告』)を中心に、帝国日本のミクロネシアにおける初期の学術調査の展開を検討する。ここでの課題は、いまだミクロネシアの将来の帰属が定まっていない占領期におこなわれた現地調査の意味について考えることである。

第二章では、一九二〇年代から三〇年代にかけて、南洋庁の支援を受け、いち早くミクロネシアの民族誌を発表し、のちに「南洋研究の先覚者」とも呼ばれた松岡静雄の研究と、やはり南洋庁の協力のもと、二〇年代末に現地で大規模な身体計測調査をおこなった長谷部言人(自然人類学者)の調査研究について分析をくわえる。

第三章では、二〇年代後半以降、委任統治との関係で問題になった、ヤップ島の人口減少をめぐる調査研究について検討する。ここで取り上げるのは、現地の医院につとめる医師が進めた医学調査と、植民政策学の立場から現地でフィールドワークをおこない、人口減少問題に迫ろうとした矢内原忠雄の研究である。

第四章では、「日本のゴーギャン」とも称される土方久功(彫刻家・画家・詩人・アマチュア民族誌家)を取り上げる。彼は、一九二九年、パラオ・コロール島に単身わたり、以降、七年間のサタワル島滞在をはさんで、四二年にコロールから引き揚げ、内地に戻るまで、ミクロネシア各地で民族誌・考古学調査を実施した。土方久功には近年改めて注目が集まっているが、ここでは、先行研究や彼が残した詳細な日記に依拠しながら、土方の〈島〉における調査研究の足跡をたどる。

そして、本書が特に注目するパラオ熱帯生物研究所(一九三四─四三年)の活動と、研究所周辺における調査研究の展開について考えるのが、続く第五章から第九章までである。

まず第五章で、研究所が誕生するまでのプロセスとその沿革、注目すべき研究成果、コロールでの研究生活などを検討する。これをふまえて、第六章では、特に四名の研究員(阿部襄、元田茂、羽根田弥太、阿刀田研二)に着目し、彼らの〈島〉での暮らしや現地住民との交流などについて、よりふみ込んで考えてみたい。

そして、第七章では、パラオ研の活動期間にミクロネシアを訪れ、研究員とも交流しながら調査研究をおこなった南洋学術探検隊(齋藤報恩会とビショップ博物館の主宰)、田山利三郎(海洋地質学者)、八幡一郎(考古学者)、杉浦健一(民族学者)の活動を検討する。続く第八章では、パラオ研との接点はあまりなかったが、四一年九月に今西錦司(生態学者)率いる調査隊がポナペ島で実施したフィールド調査を取り上げる。

ミクロネシアでの調査研究は、一九四一年一二月のアジア・太平洋戦争勃発によって大きな転機を迎えた。三〇年代末から日本国内では南方への関心が急速に高まるが、開戦後、現地での調査研究は困難になり、四三年三月にはパラオ研も閉鎖されることになる。その一方、同年にはパラオを経由して、占領下の西ニューギニアへ大規模な調査隊(海軍ニューギニア資源調査隊)が派遣されている。こうした開戦前後の〈島〉をめぐる研究状況について考えるのが第九章である。

そして、第十章では、戦時下におけるパラオ研関係者の活動に検討をくわえる。多くが若手だったパラオ研の研究員のなかには徴兵された者もいるが、ここで特に注目したいのは、ミクロネシアでの経験を買われて、日本軍の東南アジア占領にかかわった研究者である。

以上をふまえて、帝国日本の南洋研究の遺産と、戦前、ミクロネシアで調査研究に携わった研究者の「戦後」について検討するのが第十一章とエピローグである。およそ三十年に及ぶ帝国日本の南洋研究の成果は戦後社会にどのように伝えられたのか。かつてミクロネシアで調査研究を実施した研究者、なかでもパラオ研の元研究員はいかなる後半生を送ったのか。そして、彼らはもはや帰ることのできない〈島〉での日々をどのように振り返っていたのか。こうした問題について本書の最後で考えたい。

※図表は省略しました。pdfをご覧ください。

注

[1]ミクロネシアは「小さな島々」を意味し、ポリネシア(「多くの島々」)、メラネシア(「黒い(皮膚の人びとが住む)島々」)とあわせて、太平洋の地域区分を構成する。そのうちドイツと日本が統治下に置いたのは赤道以北の地域である。赤道以南のナウル、キリバス(ギルバート諸島)は、かつてイギリス領であり、現在はイギリス連邦の加盟国となっている。

[2]戦前のミクロネシアにおける人類学・民族学的な研究については、かつて拙著(坂野 二〇〇五)の第六章(「怠惰」なる他者──植民地統治下ミクロネシアにおける人類学研究」)で論じたことがある。したがって、本書における人類学者、民族学者に関する分析は、前書と内容的に重なる部分もある。

ただし、前書と一部内容的な重なりをもちながらも、本書では、学問分野と資料という点で取り扱う対象が大きく拡張されている。前書の主眼は植民地統治(委任統治)下における人類学者、民族学者の調査研究の政治性を問うことにあり、一部調査日誌なども用いたものの、そこで主な分析対象となったのは、公刊された論文や著作であった。それに対し本書では、学問の政治性への関心は継続しながらも、生物学を含む、さまざまな学問分野の調査研究を取り上げ、紀行文や調査日誌などにも書き込まれた、よりミクロな部分にこだわって、研究者の学術活動を記述していく。

[3]本書でいう〈島〉の範囲は基本的にミクロネシア(南洋群島)と一致するが、以下で扱う調査地域は、一部ミクロネシアを拠点におこなわれた他国(植民地)の島嶼部を含むことにも注意されたい。

[4]少数ながら、有力者の子どもや成績優秀者で内地の学校に進学した者もあった。

[5]アジア・太平洋戦争開戦後の一九四二年に南洋貿易は南洋興発に合併・吸収された。

あわせてどうぞ!

》坂野徹編著『帝国を調べる 植民地フィールドワークの科学史』のたちよみ

》坂野徹・塚原東吾 編著『帝国日本の科学思想史』のたちよみ