あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。

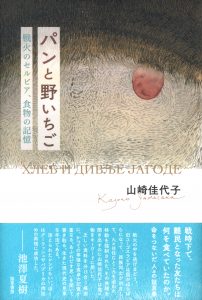

山崎佳代子 著

山崎佳代子 著

『パンと野いちご 戦下のセルビア、食物の記憶』

→〈「はじめに」ページ(pdfファイルへのリンク)〉

→〈目次・書誌情報はこちら〉

はじめに

夏のセルビアの西部、ターラ山の森に続く道は、オマンという黄金の花々に彩られる。大きな葉は虫たちに食われて緑のレースのようで、花は蜜蜂と蝶の朝の食卓だ。昆虫たちは忙しい。食べるということ、食べさせるということ。命と命が支えあっている。

この書物は、バルカン半島の多民族国家ユーゴスラビアを解体させた内戦のお話である。私の友たちが、一九九一年から十年ほど続いた内戦のことを語った。ほとんどが難民となった仲間だが、笑顔が優しい。虫も鳥も獣も、そして人も、食べずには生きられない。生きるために食べ、食べるために生きる。ここでは食物の記憶をたよりに、友が語る戦争をまとめた。

バルカン半島のセルビアには、豊かな口承文学の伝統がある。それは、ゲーテやグリム兄弟を感嘆させたほどに、豊かな詩想に溢れている。トランクをたずさえて日本を離れた私が、サラエボ大学文学部で留学生活をはじめた一九七九年のこと。最初に心を奪われたのは、セルビア語文法の父、ブーク・カラジッチ(一七八七─一八六四)の収集した民謡であった。ブークは、セルビアにとどまらずクロアチア、ボスニア、ヘルツェゴビナと旅を重ね、歌い手から民謡を聞き取り、言葉を書き記した人である。

ブークによって、バルカンの南スラブの文化は、異なる複数の民族の伝統が豊かに混ざり合っていることを私は知った。言語学、民俗学、翻訳学の礎を築いたブーク。彼の人生にも、過酷な民族の歴史が織り込まれている。十九世紀初頭、オスマン・トルコ帝国からのセルビア独立運動参加し、第一次蜂起が失敗に終わると、ウィーンに逃れ、スロベニア人、クロアチア人の知識人たちと交遊、困難な難民生活の中で『セルビア民謡抄』(一八一四年)を刊行する。

ブークは、セルビアの口承詩を三つに分類した。男唄(語る歌、民族の歴史を詠う叙事詩)、女唄(歌う歌、抒情詩)、そして男唄と女唄の「境の唄」(語る唄、個人の運命を詠うバラード)である。私が魅されたのは、複雑な筋運びを持ちながら、王国や民族など集団ではなく、個人の運命を詠うバラードの「語り」だった。わけてもボスニアに伝わる民謡「オメルとメリマの死」は、私の心を奪った。ムスリム人の若き二人の悲恋死、近松の人形浄瑠璃にもみる「心中」をテーマとしていた。ユーゴスラビア各地の口承文芸に伝わる情死を比較研究しようと考えた私は、リュブリャナ市(スロベニア共和国)の民謡研究所で八か月を過ごし、一九八一年からはベオグラード大学で研究を続けて、仕事をまとめた。

情死のテーマは、南バルカンのスラブの民謡に民族を越えて現れていた。ボスニアのムスリム人の民謡のほか、カトリック圏のスロベニアやクロアチア、正教圏のセルビア、コソボのアルバニア人の民謡にも存在する。口承文芸の研究者も民族を越えた友情で結ばれていた。民謡のテキストを通じて、ユーゴスラビアの各地で優れた先生に多くを教わった。多民族国家ユーゴスラビアが消滅した今、こうした研究は困難だろう。それは、東欧でもっとも自由だった多民族国家ユーゴスラビアが輝いていた時代だ。

一九八〇年に国家の象徴だったチトー元帥が死ぬと、潜在していた民族問題が深刻化し、一九九一年の夏、内戦が勃発、国家は解体していく。私の家族は、十年近い戦争時代を過ごすことになった。三人の息子たちも子供時代を戦争のなかで過ごした。

ベオグラードの町も難民となった人々であふれた。一時は、セルビアに逃れた難民の数は百万人にも及んだ。八人に一人が難民。だが暗い時代にも、美しい光があった。それは、ここに生きる名も無き人々の「語り」の力である。それは言葉の暴力を駆使して巧妙にストーリーを仕立てあげ、大国に邪魔となる指導者を独裁者と名付け、一つの民族を悪魔呼ばわりし、民族のステレオタイプを製造するジャーナリズムの言葉ではない。生き生きとして、素朴で、深くて繊細で、胸を打つ言葉だ。民族の記憶ではなく家族の記憶、自分自身の記憶……。聞き書きをまとめた『解体ユーゴスラビア』(朝日選書)が、私の出発点となった。

だがこのあと、私は聞き書きから遠ざかる。ユーゴスラビア内戦は、欧米が中心となり高度な技術を駆使したメディア戦争であった。英語という「大きな」言語が大量生産する不正義、土地の「中くらい」の言語が生み出す不正義。メディアが嘘を大量に生み、善悪を短絡的に決めつけ、憎悪と猜疑心と不安を煽り、無関心を生み出す。言葉とは何か。言葉が安らぎや愛、希望や救いをもたらすために、どうすればいいのか。

内戦の混乱のなかで、ベオグラードの心理学者ベスナ・オグニェノビッチ主宰の難民支援グループ「ずどらぼ・だ・すて」(「ごきげんようの会」)と出会ったことは運命であった。ロシアのビゴツキーの心理学を活動の精神とするベスナは、「象徴表現」の大切さ、豊かさを示した。西欧的な個人主義ではなく、一人一人を大切にする共同体を生みだすためにどうしたらいいか、難民支援を通じて実践していた。彼女たちのワークショップを通して、子供からお年寄りまで、すべての人に芸術表現がそなわっていること、芸術表現こそが人と人を結びつけることを知った。僻地の難民センターを巡り、詩のワークショップを子供や大人たちと分かち合い、十余年を過ごすことになる。谷川俊太郎、白石かずこの詩を難民となった人々と読んだ日々は、かけがえのない時間となった。どんな深い闇にも微かな光が溶け込んでいることを知った。私は詩人として、「詩」という音楽や沈黙に近い言葉を紡ぎはじめていた。

しかし、二〇一一年三月十一日の東日本大震災の激しい揺れを、奇しくも東京で体験したとき、ある思いが湧きあがった。地球には、故郷を喪失して難民となる人があとを絶たない。難民となった友たちが語った言葉を、日本語で残すことはできないだろうか。内戦という時代に、私の心を支えてくれたのは、まさに彼ら「語り手」との出会い、「語り」の世界の深さ、その深さからこぼれる光であった。戦争は、震災や環境破壊と、一見異なる不幸に見える。だが、そこには同じ哀しみや喜びが、そっと織り込まれている。難民となった友たちの言葉を日本語の読み手にも届けたい。

食物の記憶を手がかりに戦争を語るとき、明らかになるものがあり、それは遠い国の人々に心にも伝わるのではないか……。こうして、ふたたび聞き書きを始めたのだった。ユーゴスラビア内戦が「記憶」となった今、二十年という時の隔たりは、「語り」の言葉に錆色の重さ、それと同時に、光沢を与えている。彼らの「語り」は、男唄でも女唄でもない。まさに「境の唄」たち、すなわちバラード。それぞれの運命の唄。それは民族を越え、新しい血まみれの国境を、軽やかに超えるはず。高い空をわたる鳥のように。

難民となった友たちの「語り」は、バルカン半島を舞台としている。今はなき多民族国家ユーゴスラビアである。それぞれの運命の縦糸に、この地の歴史が織り込まれている。バルカン半島は、トルコなど中近東とオーストリアをはじめとする西欧を結ぶ中間地点に位置し、西と東を結ぶ通り道にある。

複雑な民族地図は、外側から大国の思惑によって、絶えず新たな民族紛争を引き起こし、この地に生きる民に政治的な混乱と分裂をもたらし、バルカン半島を「世界の火薬庫」とした。いずれの戦いも虐殺を引き起こし、難民を生み、人々を移動させた。二十世紀から今世紀までの戦争はどれも、過去の歴史と切り離して考えることはできない。第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして一九九一年から始まるユーゴスラビアの内戦、今日のコソボの民族紛争にいたるまで……。あらゆる戦争のなかで、内戦はかぎりなく不幸だ。生活圏は縮小され、ここに勝者はない。

今、あなたが「語り」に耳を傾けるとき、バルカン半島の慣れない地名、人名、複雑な史実に、最初、戸惑うかもしれない。三十八年もこの地に住む私にさえ、いやこの地に生まれた者にさえ、どんな戦争だったか、なぜ起きたのかを説明することは容易ではない。それは人間が太陽の光線を、裸眼では直視できないのに似ている。森では、樹木たちが、太陽の強い光線を、木の葉で受けとめ緑に和らげる。木漏れ日となった陽光を、あなたは和やかに見上げることができる。この地の人々の言葉が、言葉の葉ごもりとなって、戦争という閃光を和らげ、一人一人の歴史の豊かな色彩を見せてくれることを信じている。

本文の大切な地名、料理の名前、重要な歴史的事件などには、現地表記を附しておく。必要があれば、インターネットで検索することができる。画像や動画で土地の風景を見ていただけたら幸いだ。それを機に、旅に出ていただけたら、さらに嬉しい。

巻末の料理手帖には、難民となった仲間から聞き取った伝統料理を記しておいた。いずれも、大勢で楽しむことのできる料理、甘い物の作り方もある。飛ばし読みをしたとしても、最後には、セルビアの料理をあなたの台所で作り、友達や家族と一緒に味わっていただけたらと思う。

二〇一七年八月七日 ターラ山にて

『パンと野いちご』刊行を記念して、特別レシピを公開しています。こちらもぜひ!

→セルビアレシピ◎1

→セルビアレシピ◎2

→セルビアレシピ◎3