現実は変えられないという「現実主義」に抗するためにフィクションは意味をもち得るか、SFアニメで考える骨太フィクション論。

現実は変えられないという「現実主義」に抗するためにフィクションは意味をもち得るか、SFアニメで考える骨太フィクション論。

科学、技術の急速な発展をうけて、現実主義者は、フィクションは意味がないしくだらない、あるいは、無責任で害悪でさえあるという。それに対し、そのような態度こそがわたしたちの現実を堅く貧しくしているのだと反論することはできるのだろうか。名作SFアニメを題材に、フィクション、現実、技術について、深く検討する。本連載を大幅修正加筆し、2018年12月末刊行。

【ネット書店で見る】

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

古谷利裕 著

『虚構世界はなぜ必要か? SFアニメ「超」考察』

四六版判上製・304頁 本体価格2600円(税込2808円)

ISBN:978-4-326-85196-6 →[書誌情報]

「何者にもなれない」の複数の意味

前の節でみたように、愛を与える者と愛を受ける者とは交換可能であり、ある関係において一方的に愛を与える者(代償を支払う者)が、別の関係においては一方的に愛を受ける者でもあり得ます。しかし、では、愛を受けることで居場所を得た者と、愛を受けることなく透明化された者とではどうでしょうか。この二者は排他的であると言えます。必ずしも相思相愛である必要はありませんが、何かしらの形で、誰からかの愛を受けることのない者は、この世界では存在することはできない。これはこの物語の世界観を支える、強迫的とも言える一つの信仰だと言えるでしょう。ただ、「愛」という語を強調しすぎると、ここで取り扱われている問題を必要以上に狭く受け取ってしまう危険があります。問題をもう少し一般化して、誰にしろ、存在している者は、その存在を何かしらの形で他者からの贈与に依っている、と言い換えることができるでしょう。「わたし」の内には、既に他者からの贈与が織り込まれている、他者からの贈与のある場所(居場所)にこそ、「わたし」の存在は打ち立てられる、と。

この物語で「運命」という語には異なる複数の意味がこめられていました。同様に、「何者にもなれない」という表現にも複数の意味がこめられていると考えられます。高倉家の3人にとって「何者にもなれない」という表現は、彼らが重大な犯罪者の家族であり、生まれた瞬間から負の徴が刻印されているということを意味しました。彼らはあらかじめ負の場所に生まれた、と。しかし、「何者にもなれない」という表現にはもう一つ、誰からも選ばれることなく(誰からの贈与も得られず)、故にこの世界に居場所を得られないまま、透明になって消えてしまう存在という意味もこめられていると思われます。負の存在としてすら存在できない、存在するよりも前に、あらかじめ消されてしまった子供たちの(非)存在が、「何者にもなれない」者として想定されているのです。陽毬は、生きることは罰そのものだけど、罰としてでも「生きる」ことができたのは晶馬や冠葉によって「見つけられた」からだと語ります。

あまり具体的には描かれませんが、おそらくネグレクトされた子供であると思われる陽毬は、まさに存在するより前に消されてしまう、その一歩手前まで行ったのです。しかし、存在と不在の境界線において晶馬に見つけられることで、存在の側に留まることができました。この物語で、陽毬が生と死の境界線上にあるのは、彼女がもともと存在することと存在しないことの境界線から来た人物だからだと言えるでしょう。この点で、一度は母からの愛を受けていた多蕗や、支配的で束縛する父からでも愛されてはいたゆり(もちろん、この愛は「呪い」以外の何ものでもないのですが)と、陽毬とは大きく異なると考えられます。多蕗やゆりは、呪われた存在として既に存在していて、その「呪い」が桃果によって解かれたのです。

自らの存在を捨てて桃果の代理となろうとした苹果や、自らの命を削ってまで陽毬の延命を支える冠葉とは異なり、陽毬は、多蕗やゆりと同様に、自分を求めてくれる者を求めているようにみえます。かわいいは消費される、キスをしすぎると空っぽになってしまう、そして消費され、空っぽになったら捨てられる、だからわたしは自分からは追いかけない、と陽毬は言います。多蕗やゆりは、自分を愛してくれる者としての、桃果の代理を求めています。これは心理や感情のレベルでの希求です(だから軽いというのではありませんが)。それに対して陽毬は、晶馬や冠葉がいなければ「存在すること」それ自体ができないのです。かつて晶馬によって見つけられていなければ、そして、今、冠葉の献身によって生命が維持されていなければ、陽毬の存在は消えてしまいます。

陽毬というキャラクターは、「存在するよりも前にあらかじめ消されてしまった子供たちの(非)存在」を顕在化するものだと言えます。陽毬の背後には(陽毬という図を浮かび上がらせるための「地」には)決して陽毬になれなかった無数の(非)存在が想定されます。そしてこのことと(前回書いた)、物語というものが、現実には起こらなかったことにまつわる、誰も思い出すことのできない記憶を、正確に掘り起こそうとすることだ、ということとは、どこかで通じるものがあるとは考えられないでしょうか。それはどちらも、存在しない(とみなされているもの)の存在を想像することであり、今、現にある「この世界」とは別様にあり得る世界について考えることと通じています。

存在は、他者からの贈与に依っている

自律した存在などなく、誰にしろ、存在している者は、その存在を何かしらの形で他者からの贈与に依っている。この点について、高倉家の3人をみてみるとどうなるでしょうか。晶馬が晶馬として存在することができるための他者からの贈与は、檻に閉じ込められている時に冠葉から与えられた、運命の果実の半分でしょう。2人は何故か、それぞれの別の檻に何日も閉じ込められて飢えていました。そしてある時、冠葉は檻の隅に林檎が一つあるのを発見します。しかし、探しても晶馬の檻にはありません。つまり、冠葉は世界から選ばれたが、自分は選ばれなかった。そう思った晶馬に、冠葉は林檎の半分を贈与するのです。世界に選ばれなかった晶馬は、冠葉の贈与(分け与えるという行為)によって生かされるのです。晶馬の存在は冠葉に依って(負って)います。

では、冠葉の存在は何に依っているのでしょうか。家を捨てて「企鵝の会」に入信した父に、冠葉は最後まで付き従いました。妹や弟を家に帰しても、冠葉だけは父を捨てられませんでした。しかし冠葉はそんな父から、死の間際に「お前を選んだのは間違いだった」と言われるのです。冠葉にとってそれは「お前はこの世界に必要がない」という世界からの拒絶の宣言に等しいものでしょう。そんな時に陽毬と出会います。冠葉には、陽毬の存在それ自体がこの世界の希望であり、光であるように感じられたのです。つまり冠葉にとって、陽毬が存在することそのものが贈与であり、彼の存在は「陽毬が存在すること」に依って(負って)いると言えます。

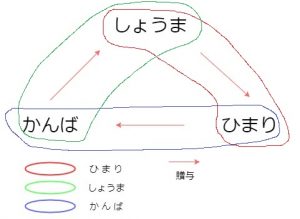

そして、前にみたように、陽毬の存在は、透明になる寸前に晶馬が「見つけてくれた」ことに依って(負って)います。晶馬に見つけられなければ、陽毬はそのままこの世界から消えていたでしょう。その意味で陽毬にとって晶馬は運命の人です。このように、高倉家を構成する3人は、互いの存在の根底に食い合うように互いを埋め込んでいると言えます(図3)。これは、前にみた、不均衡であるが故に関係の変化を促す「相手を求める」二つの図とは異なり、がっちり食い合っていることにより安定していて、動かし難いように思われます。そして、この構造が安定している限り、陽毬は現状の関係のなかで微睡みつづけ、冠葉の犠牲を見て見ぬふりをしつづけるでしょう。そして、冠葉の負荷はますます高まり、彼は次第に追い詰められ、自分自身を見失ってゆくでしょう。

(図3)