創立70周年を迎えた勁草書房の話を、あちらこちらに寄り道しながら、井村寿人社長にゆるく聞いて振り返るシリーズ第5回目です。今回は「古参社員」こと宮本詳三取締役編集長にも登場してもらいました。[編集部]

――これまで勁草書房がどうやってできあがったかを、親会社である大和との関係あたりを中心に聞いてきましたが、先代の井村寿二社長は勁草書房本体だけではなく、東南アジアブックスの井村文化事業社とか、自費出版の勁草書房出版サービスセンターとかも手がけてきたんですよね。

井村寿人社長 そのあたりになると、宮本さんの方が詳しいので、宮本さんからぜひ。

宮本詳三編集長 東南アジア諸国の翻訳を出していたのが井村文化事業社ですが、ほかにも自費出版を請け負う会社やいくつかの関連会社がありました。

――順序よく、できた順にうかがいましょうか。

宮本 最初の別会社は、自費出版の本を作る「勁草書房出版サービスセンター」ですね。1972年9月の設立です。ぼくは1977年4月に、この出版サービスセンターへ入社しました。なので、設立の細かい背景をリアルタイムで知っているわけではないんですが、世の中に自費出版が増え始めたころだったのだろうとは思います。

勁草書房本体は御茶ノ水にあり、その後、1975年に勁草書房は後楽に移りますが、出版サービスセンターは渋谷の道玄坂にオフィスを移しました。先代の寿二社長はだいたいこの渋谷オフィスに通っていました。でも、寿二社長自身は、出版サービスセンターの仕事にはほとんど関わっていないんですよね。ただ仕事の紹介ぐらいはあったと覚えています。すぐあとにできる井村文化事業社の方が中心だったと思います。

そういえば、ぼくの出版サービスセンターの入社面接のとき、当時すでにあった台湾との合弁会社にいた台湾人社員さんが最初の応対でひょっこり出てきて面喰らいましたね。あれ、ここ、どこの会社だろうって。入社してからはエディタースクールへ行って、編集のイロハおぼえて。最初の仕事は勁草書房からの委託が中心で、年報とか企画本もありました。

――自費出版といえども、書店売りする本も作っていたんですか。

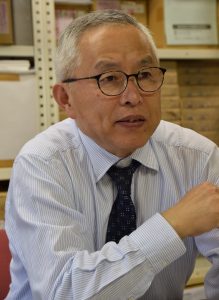

宮本詳三(みやもと・しょうぞう) 1954年、石川県生まれ。1977年3月慶應義塾大学卒業後、4月に勁草書房出版サービスセンター入社、1994年勁草書房に合併。主に経済分野を担当。2007年4月より取締役編集長。

――いまもいろいろな自費出版を手がける会社がありますが、同じような感じですか。

宮本 たぶんそうだと思いますよ。勁草で発売できる仕組みができてから、出版サービスセンターの自費出版の注文も増えましたね。詩集や個人の遺稿集や日記は私家版として作って関係者に配布するだけですが、創作したものを発表したい人はやはり発売したいでしょうから。

ただ、自費出版といっても内容的にはやはり学術系が主でした。ほかに体験録とかそういったものが多かったかなぁ。学者ではないけれどもともと研究者志向だった人とか、在野で続けている人とか。

出版サービスセンターは寿二社長以下、編集をしていた常務取締役、さらにもうひとりいて、そこへぼくが入って編集は実働3人でした。1年後に制作担当者が入社して、編集3人と制作1人の4人体制で、年間40点くらい出してました。その後、人が減って、勁草書房発売の本を増やしたら、年間50点くらいになった。編集担当2人で50冊。忙しかったですよ。

井村寿人(いむら・ひさと) 1958年、東京生まれ。創業に携わった井村寿二前社長の息子にあたる。フィリピンのシリマン大学卒業後、三菱商事入社。1998年2月に勁草書房入社。同年5月より代表取締役社長。

宮本 だと思います。岩波はリベラルの大きな出版社というイメージでした。『世界』とかいっぱい売れてましたよね。存在感があって、講座ものが売れてた時代です。講座を出すと予約がすごく入ったらしいですね。あのころはすごかった。

――出版サービスセンター時代の思い出深い本とかありますか?

宮本 1987年にラビ・バトラの『1990年の大恐慌』を佐藤隆三さん訳で出したんですが、それも出版サービスセンターが作って、勁草書房発売でした。ちょうどブラックマンデーがあったんで、バカ売れしたんですよね。

実は、1988年の先代の寿二社長が亡くなったころ、ちょうどそのラビ・バトラの来日講演会がありまして……。

井村 ラビ・バトラは売れたらしいですね。10万部? ぼくもその本の話は記憶にあります。父親が他界した年の来日で、父は入院していて出られないから、まだ勁草に入ってもいなかったんですが、父の代理でぼくがわけもわからず赤坂全日空ホテルで出迎えました。

宮本 『構造と力』で特別ボーナスが出たって聞いてたから、ラビ・バトラのヒットで特別ボーナス出ないのかって言ったら出た(笑)。同じ佐藤隆三さん訳の『カウフマンの警告』もこのころでした。自費出版やりながらこういう本も作っていたら、髪の毛が白くなりました(笑)。

――でも、その出版サービスセンターはなくなってしまうんですよね。

宮本 出版サービスセンターの売上が落ちていったのと、一部の勁草書房発売本で問題が起こったりして、結局、1994年、出版サービスセンターは勁草書房本体に統合されて、自費出版事業はなくなりました。

――出版サービスセンターができた頃に戻りますが、1970年代なかばに東南アジアの本を翻訳して出す井村文化事業社もできたんですよね。

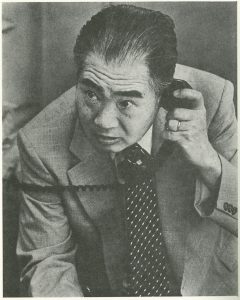

先代社長の井村寿二の自伝。出版を意図して目次まで用意していたフィリピン関係の原稿をまとめたもの。没後2年たった1990年に刊行。非売品。

井村文化事業社が始まった経緯については、寿二社長が亡くなる前に原稿を準備していて、没後にできた自伝『異境有情 フィリピンの友と』(非売品)に詳しいので、そこからの紹介になりますけれど。この自伝のサブタイトルにもあるように、フィリピンとのつながりが深いです。

――息子である寿人現社長を留学させるくらいですもんね。

井村 はい。フィリピン留学については、この〈インタビューシリーズの1回目〉をご覧ください(笑)。

宮本 寿二先代社長のフィリピン家族旅行に端を発して、フィリピンとのつながりができて、のめり込んでいったようですね。

井村文化事業社は、1975年に『フィリピナス』という季刊雑誌をまず出していたようです。4号か5号まで。その後、フィリピンの本、ホセ・リサールの『ノリ・メ・タンヘレ』とステヴァン・ハヴェリャーナの『暁を見ずに』から本格的に始まりました。当時は東南アジアブックスという名前ではなく、フィリピン双書とかタイ双書として出していたんです。1976年から国別に銘打ってた。80年代なかばになって東南アジアブックスになりました。

――かなり熱い気持ちがあったんでしょうね。

故・井村寿二氏。勁草書房創業の頃から携わった元社長、現・井村寿人社長の父親にあたる(非売品の自伝『異境有情』より)。1988年没。

たしかに、そんな出版、聞いたことない。日本の本を海外でも翻訳出版はあるけど、東南アジアの本を日本に紹介するのはなかった。だからこそやってみたかったんでしょう。

その功績として、第15回(1979年度)日本翻訳出版文化賞を、ブラヤー・アヌマーン・ラーチャトン(森幹男訳)『タイ民衆生活誌(1)』(タイ叢書文学編2、東南アジアブックス13)で受賞しています。

――次のページには「正直いって単なる教科書出版社―教科書屋に甘んじたくないというのが本当の気持であったし、そこから何かを求めて暗中模索していた。そこで発見したもの、それが『東南アジア』であった」とありますね。

宮本 家族旅行がきっかけで、滞在中に国民の祝日リサール・デイがあって、印象深い経験をしているんですよね。本人も書いてますが、すごい偶然。そこからフィリピンの文学に出会い、翻訳を出すことにまで結びつけていった。

寿二社長は東南アジアブックスの仕事をほとんどひとりでしていたんですが、途中、井村文化事業社にも専属のスタッフが入って、シリーズ編成を整えたり、フィリピンだけでなく、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ビルマと広げていったり。

――せいぜいが2人ですか。どう考えてもこの仕事にかかりっきりになりますよね。

宮本 いやそればかりでなく、東南アジア関係で単行本も、外務省経由の「第三世界研究シリーズ」や「東南アジア学選書」も勁草書房から刊行しています。

宮本 いやそればかりでなく、東南アジア関係で単行本も、外務省経由の「第三世界研究シリーズ」や「東南アジア学選書」も勁草書房から刊行しています。最初のころは自分のお金でやっていたけれど、トヨタ財団の「隣人をよく知ろう」というプログラムで助成金がついて活発化したんです(→隣人をよく知ろうプログラム日本向け書籍リスト)。ぼくが入った後くらいからはトヨタ財団から助成金が出ていたはずだから、最初はいつごろだろう。助成金の終わりと井村文化事業社のおわりはほぼ一緒です。助成金がないと、なかなかこういう本は出せないですよね。ただ、その後少し経って勁草書房から、別の助成金で南アジアを対象にした「南アジア/現代への軌跡」というシリーズを出したりすることにつながってはいますね。

――さっきの台湾の印刷会社うんぬんはどうなったんですか?

宮本 印刷会社そのものではなく、台湾の印刷会社に発注する会社で、最終的には紙型になったものを輸入するんです。台湾の清水印刷と合弁で、台北清水印刷交易という名前。取引先となる日本の出版社はオーム社や校倉書房、学陽書房、学文社といったところだったと思います。大半、8~9割は勁草が占めてましたけどね。でも海を越えてゲラや紙型を運んでも安かった時代からどんどん変わっていった。活字が劣化してきて印刷にムラが出たりして汚いという問題もあって、取引がなくなった時点で、1991年に会社も解散清算して、閉じました。

そういえば、『現代法ジャーナル』という雑誌を編集していたエディターズ・ギルドという会社もありました。原宿だったかな。4~5年間かな? 井村文化事業社や出版サービスセンターができたころだと思うんですけど、作った意図も実態もよくわからないです、もはや。でも、雑誌を出していたことはたしか。古い社屋だったらあったかもなぁ。

――おー、ほんとだ。雑誌とは意外ですが、検索したら勁草の書誌情報でも『現代法ジャーナル』、出てきました(→書誌情報)。12号まで出たんですね。でもこれも別会社だったのか。発売は勁草書房ですね。

宮本 出版サービスセンターは1994年に合併、井村文化事業社は同じく94年に清算となりました。

勁草本体に合併する前の渋谷オフィス時代を振り返ると、寿二先代社長のお客さんには、やはり東南アジア関係の人が多かったと思いますね。しかも、いろんなタイプの人がくるなぁというのは横で見ていて感じました。アフリカで医者をやって、シュバイツァーの下で働いていたとかそんな人が来たり。途上国関係の人つながりかもしれません。

寿二先代社長はもともと経済分野を担当していたので、一橋大学の経済学系の人たちとも親しかったようです。中山伊知郎一橋初代学長とか都留重人さんとか。医学部出身なのに。勉強好き、経済学好きなんだなって思いましたね。

――先の囲碁仲間や麻雀仲間も多士済々でしたが(→第4回をご覧ください)、ほんとうに交遊範囲が広いですよね。

宮本 寿二社長が亡くなったとき追悼文がいくつか出ていたんですが、『思想の科学』にもあって驚きました。鶴見良行さんが「フィリピンの縁」、大野力さんが「井村寿二さんと『思想の科学』」という題を掲げて、追悼文を書かれていました。大野さんによると、『思想の科学』が自主刊行となるために必要な資本金該当分を貸していたようです。表に出てこないところでもいろいろと付き合っていく方だったんでしょうね。

*記録が残っていないこと、記録に矛盾があることは、ほんとうに掘り返すのが大変ですね。とりあえず現在の社内でわかった先代社長の取り組みや関連会社のことを聞き出してみました。会社の歴史なんてどうでもいいように思いがちですが、中高の歴史教科書に載るような政治史だけが歴史でもないはずなので、せめていまわかる範囲ででもとまとめております。そして続きは現代というか、現在に入っていく予定です。ゆっくりお待ちください。[編集部]

》》勁草書房創立70周年【社長にあれこれ聞いてみる】バックナンバー《《

▶社長にあれこれ聞いてみる:01

▶社長にあれこれ聞いてみる:02

▶社長にあれこれ聞いてみる:03

▶社長にあれこれ聞いてみる:04

▶社長にあれこれ聞いてみる:05

》》関連記事:【「60年のあゆみ」とそれからの10年】《《