アントレプレナーシップ(起業活動)はビジネスの世界だけとは限りません。政治や行政などビジネス以外の世界でも「アントレプレナーシップ」は存在します。第8回で取り上げた「社会起業家」もビジネスの世界ではありませんでした。今回は政治・行政の世界での起業です。一体どのようなものでしょうか。その挑戦の過程をご覧ください。[編集部]

この連載の第3回からは、実際の起業家を通して、それぞれの起業家によるアントレプレナーシップ(起業活動)を紹介してきました。その中で、「社会起業家」をテーマにした第8回を除くと、残りはビジネスの世界で起きたことを取り上げてきました。今回も第8回と同様にビジネス以外の分野の話題です。つまり、政治や行政の世界の「アントレプレナーシップ」です。アントレプレナーに鉤括弧(かぎかっこ)を付けた理由は本文で説明します。

取り上げるのは、日本で最も貧しい村の一つであった岩手県沢内村(さわうちむら。現在は湯田町と合併し西和賀町)が全国で初めて乳児と高齢者医療の無料化に踏み切ったこと、そしてそれが実現するまでの歩みです。国による高齢者医療の無料化は1973年に始まりましたが(1983年終了)、沢内村はそれに先立つこと10年以上前に始めています。1960年に65歳以上の高齢者、翌1961年には60歳以上の高齢者と乳児の医療費を無料化しました。その背景と実現に向けて、どのような挑戦を繰り返してきたのかを見てみましょう。

沢内村とは

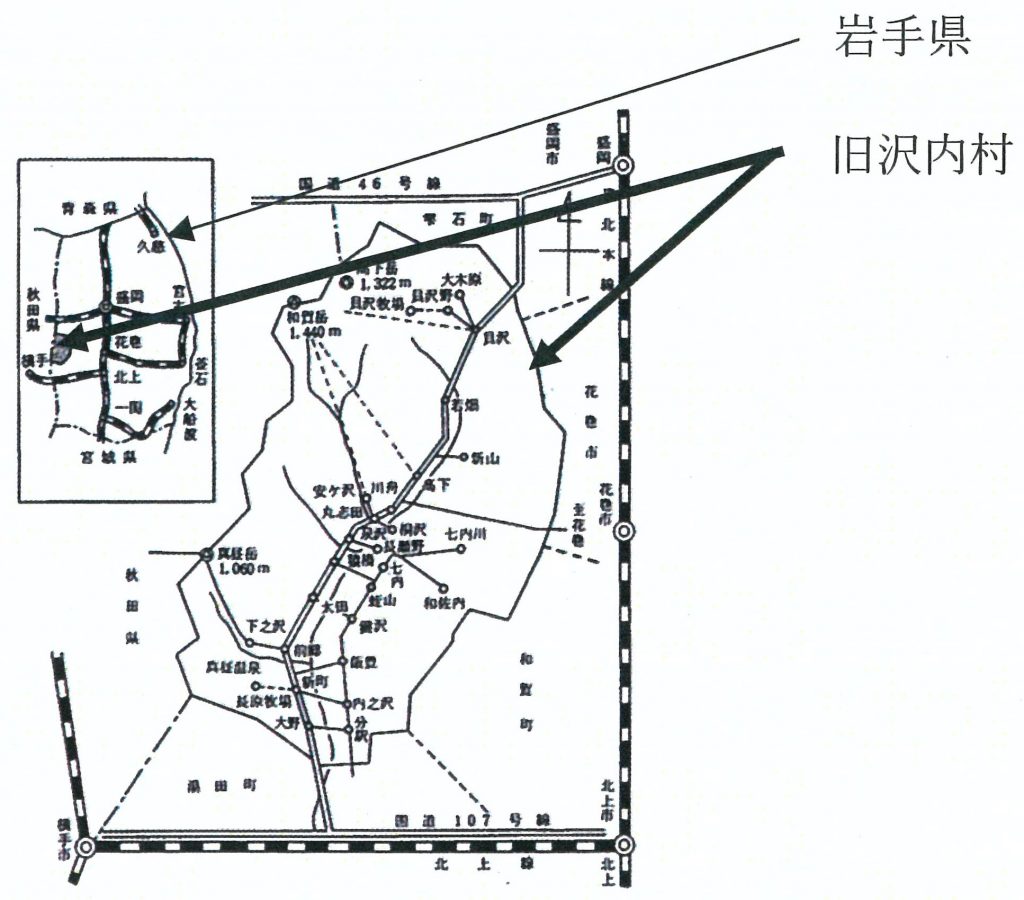

沢内村は、岩手県の内陸中部、秋田県との県境に位置する和賀郡(わがぐん)に所在していた村で、2005年11月1日に隣の湯田町と合併し、西和賀町となりました。合併当時の人口は約3,500人、今は西和賀町の一部ですが、ここでは沢内村と呼ぶことにします。図表1からもわかるように、岩手県の中にあって、沢内村自体が「岩手県」のような形をしています(図表1)。

出所:太田祖電・増田進・田中トシ・上坪陽(1983)34ページ。

沢内村が全国に、その名を知られるようになったきっかけは、1960年に65歳以上の医療費を国に先駆けて無料にしたこと(翌1961年には60歳以上と乳児の医療費も無料に)、そして1962年に全国で初めて乳児死亡率ゼロを達成したことからです。

当時の国民健康保険の自己負担率は5割であり、今もゼロではありませんから、高齢者の医療費をゼロにしたことの凄さは実感できると思います。

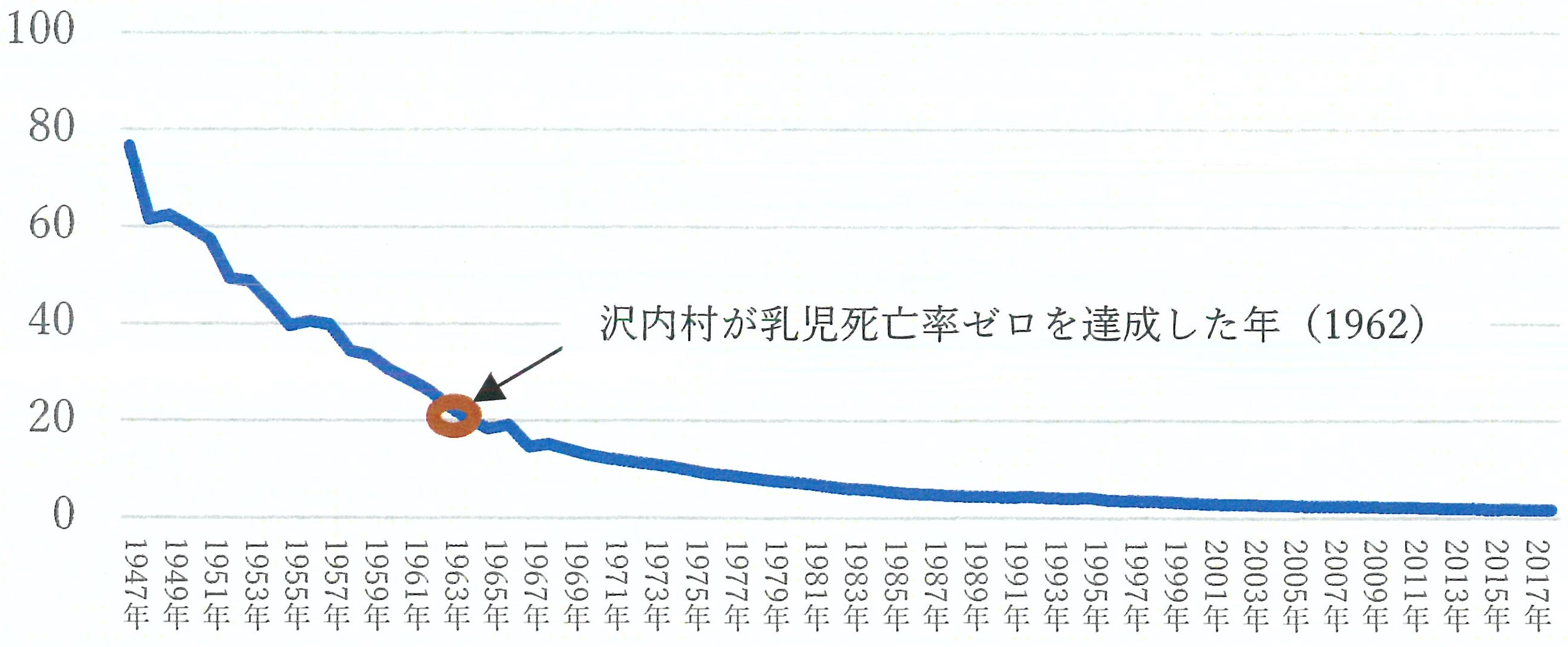

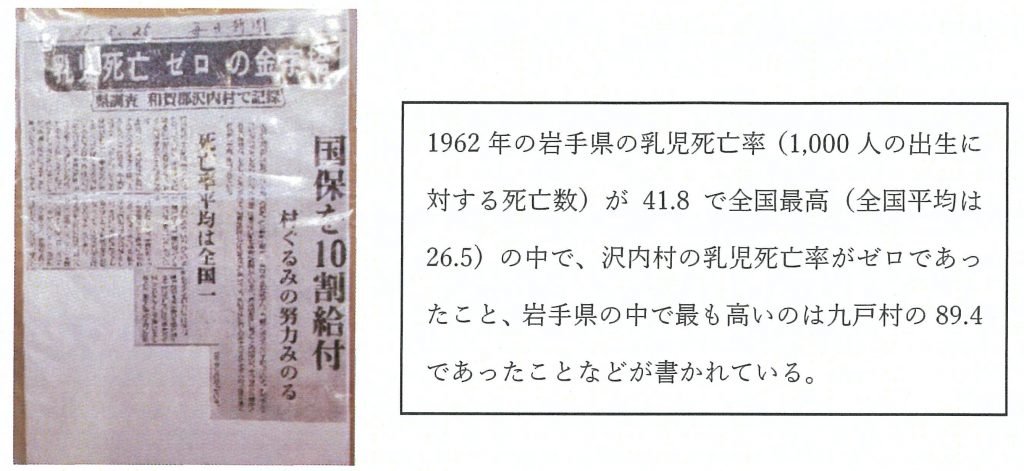

ただ、乳児死亡率(乳児1,000人当たりの死亡人数。100人ではないことに注意)は戦後の高度成長期に劇的に下がり、今では2.0以下となっていますので、今の感覚で、それが「ゼロ」になったと言っても驚かないとは思います(図表2)。しかし、当時は全国平均でも20を超えており、しかも岩手県は全国平均を大きく上回り、さらにその5~6年前までは、岩手県よりも乳児死亡率が高かった沢内村が成し遂げたのです。図表3は、そのことを伝える当時の新聞です。岩手県の村で達成されたこと、そして5~6年という短い期間で実現されたことに注目した記事です。

注:乳児とは生後0日から1年未満の子を指し、乳児死亡率とは乳児1000人当たりの乳児の死亡者数を意味する。

資料:https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411721(人口動態調査より)。

資料:深澤晟雄資料館で筆者撮影。

生命尊重行政と深澤晟雄

当時、日本で最も医療が遅れていた村の一つであった沢内村に、最先端の医療制度を導入した中心人物は、現職のまま、1965年に他界した深澤晟雄(ふかさわ まさお)元村長(享年59)です。先に紹介したことは、村長在職期間であった1957年から1965年までの8年の間で成し遂げたことの一つです。

深澤氏は、1905年12月11日、岩手県沢内村の小地主の家に生まれ、一関中学校から仙台第二高等学校を経て東北帝国大学法学部を卒業した秀才でした。親からは医学部進学を条件に大学に行くことを認められたのですが、親に内緒で法学部に移籍しました。その彼が沢内村の医療行政の改革を行ったのですから、不思議な巡り合わせと言えるでしょう。

大学卒業後は、上海銀行、台湾総督府、満州拓植公社を経て、終戦時は北支開発山東鉱業会社溜川炭鉱で働き、終戦を満州で迎えました。いったん沢内村に戻り農業などに従事した後、佐世保船舶工業(現・佐世保重工業)に勤務しましたが、1952年には黒沢尻南高等学校沢内分校(定時制)の英語講師として戻り、1954年には教育長、1956年には助役、そして1957年5月に村長に就任します(図表4)。

注:亡くなる2年ほど前(1963年2月2日)、冬季バス開通式に臨む時のものである。

出所:http://www.nisiwaga.net/masao/siryokan10.jpg

村長に就任して、彼がすぐに始めたことは、村民との対話でした。「私が何をやりたいかではない。村民が何を願っているのか」を知るために行ったことですが、そこから浮かび上がってきたことが次の3つでした。

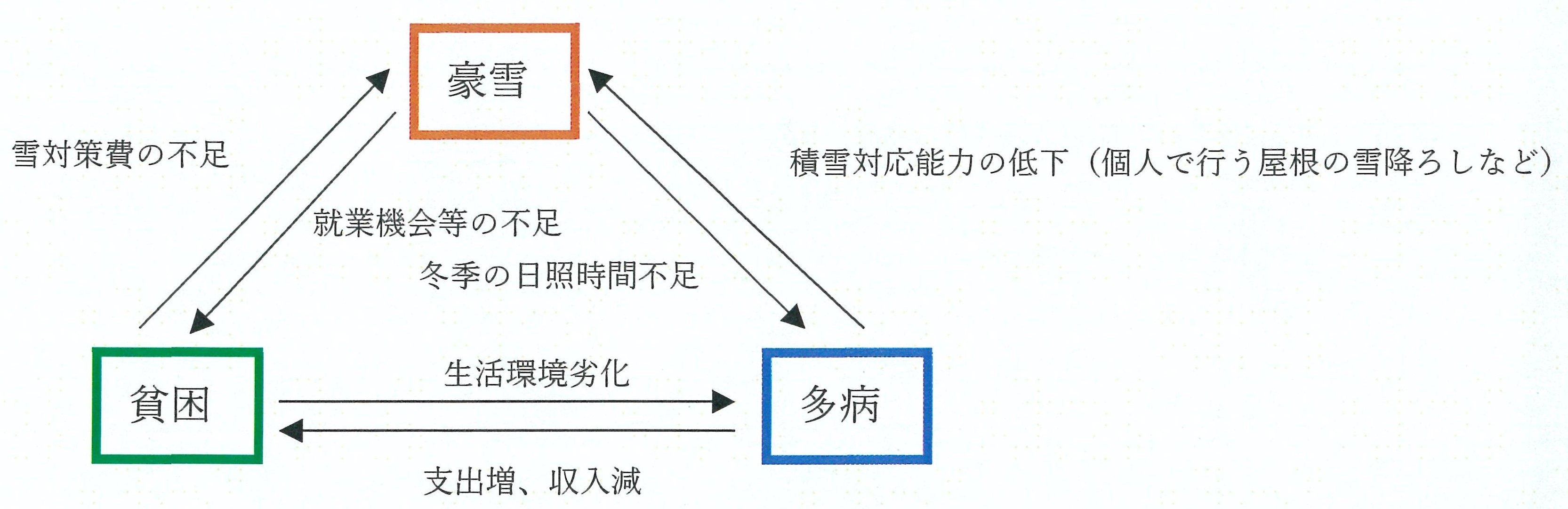

① 豪雪

② 貧困

③ 多病

そして、これら3つは密接に結びついています。

豪雪については、長年沢内村で医師を務めた増田進氏のドキュメンタリー映画『増田進 患者さんと生きる』の予告編のシーン(ビデオ開始後1分6秒~1分40)を見ていただきたいと思います。筆者も北海道の雪国育ちですが、同じ場所でも、今と比べると50年以上前の降雪量は断然多く、またそもそも東京などで育った人には想像もできない光景と思います。

貧困については次のようなデータがあります。1人当たりの県民所得をみると、岩手県は今でも全国平均を下回りますが、その岩手県の中でも沢内村は相当低い。それを象徴するものとして、沢内村で生活扶助を受けている世帯数が125世帯、全世帯数(約1,200世帯)の10.4%を占めていましたが(1955年時点)、これは当時の全国平均である2%程度を大きく上回っています。

そして多病です。多病は単に病気が多いという問題だけでなく、病気になっても治療できないという問題も併せ持っていました。これについては、深澤氏のことが全国に知られるきっかけとなった書物でもある菊地武雄(1968)の14~15ページを引用します。

沢内村もそうですが、岩手の農山村のほとんどは医療に泣いてきた歴史を持っているのでした。(中略)当時の組合員の生活を危機に陥れる最大のものは病気で、その医療費のために倒産する家が珍しくなかったからです。(中略)その私が知る限りにおいても、沢内村ほど医療問題に泣かされた村はそうないように思います。(中略)当時の無医村とはどういうものであったか、沢内村だけではありませんが、当時病気になれば祈祷、占い、言い伝えの草根木皮に頼る者が大部分で、富山の置き薬が最高の療法だったのです。

菊地武雄(1968)は、大正末期から昭和はじめの岩手県の様子を描いたものですが、深澤村政時代と比べても基本的な状況にはそれほど差はなかったでしょう。

そして、深澤氏は1961年の村長2期目の選挙公約で次のように述べ、冒頭に述べた高齢者と乳児の医療費無料化を実行したのです。

ニューギニアの奥地ではあるまいし,生まれた赤ん坊がコロコロ死んでいくような野蛮な条件,また,年老いた人々が農夫症(筆者注:農業従事者に共通の症候群。肩凝り,腰痛,手足のしびれ,夜間多尿,全身倦怠感,めまい,不眠などを訴え,高血圧症や神経痛も多い)に苦しみながら,じっと我慢して枯れ木の朽ちるように死んでいく悲惨な状態を,根本から改革して行かねばならない。与えられた人間の生命が完全に燃焼しつくすまで,自分たちで自分たちの生命を守り続けることが,主義主張を越えた政治の基本でなければならない。教育も経済も文化も,すべてがこの生命尊重の理念に奉仕すべきものである。私の生命は,住民の命を守るために賭けよう。

何をしたのか、何から始めたのか

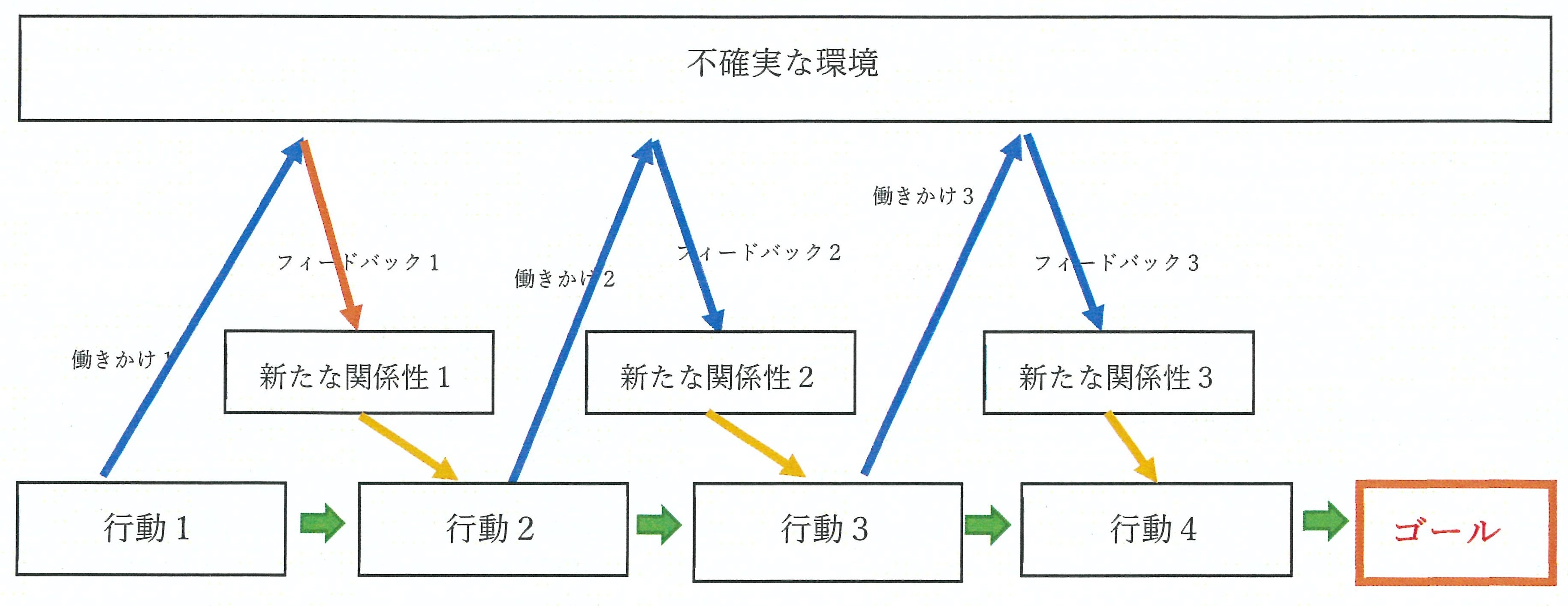

根本的なところでつながっている、もしくは互いに関連する複数以上の問題をいかに解決するか。ビジネスなのか政治や行政なのかを問わず、何かに挑戦する人が共通に持つ悩み、そして課題です。そして、人でも企業でも自治体でも一度に一つのことしか集中できませんので、何から始めるかが意思決定の要になります(図表5)。

資料:筆者作成。

深澤氏の場合、最初に豪雪問題に取り組みます。豪雪対策と言えば、当時はブルドーザーです。そのようことはわかっていたのですが、予算がなくて買えなかった。歴代村長は、皆ここで諦めていたのですが、深澤氏は違いました。お金は一銭も持たせないで、ブルドーザーのメーカーである小松製作所に部下を派遣する。すると、小松製作所の担当者は次のように言ったそうです。

「今まで商社がつぶれたことはあるけれども、市町村がつぶれたためしはないから、試みにおまえにツケで売ってやる」

そのブルドーザーを夏も使い、開田開畑や耕地整理をして、作付面積を増やし、増えた収入で借金を返し、2台目、3台目を追加で購入していったのです。

そして、ここで重要なことは、ブルドーザー1台という小さな一歩ですが村民に自信を与えたことです。諦めの気持ちが先に立ち、何も行動に移せなかった村民に対して「何かをすれば何かが変わる」ことを実感させました。しかも、この挑戦を「冬季交通確保期成同盟会」という民間組織を結成させて、住民が先頭に立って行動する形をとらせています。

無医村でも妥協しない

次は、多病への対策の大きな柱の一つである医者の問題です 。つまり、まともな医者の確保です。医者を選べる地域、もしくはそのような時代にいる人は不思議に思うかもしれませんが、風邪をひいても、眼が痛くなっても、虫歯になっても、どの病院に行くかを選べない地域は珍しくありません。一種の医療独占 ですから、次第に診察が雑になることもよくあります。

沢内村では、深澤村長が就任してから最初に来た医者が80歳過ぎで耳がほとんど聞こえない、二番目にきた医者はうつ病で、お風呂にも入れない、三番目は空手の好きな先生で昇給の交渉の場で空手を使う、四番目が麻薬患者とのことでした。

それでも、一般には無医村は立場が弱いので、大学病院などに頭を下げて医者を派遣してもらっていました。しかし、深澤氏はここでも妥協しませんでした。

そのような医者しか派遣しない岩手医科大学と縁を切り、母校である東北大学医学部に交渉を重ね、1960年に大学院を修了したばかりの加藤邦夫医師を招くことに成功します。 加藤医師はその後15年間、沢内病院長を務めますが、それでも、着任早々、あまりの環境に驚き、すぐに帰ろうとしたのを深澤氏が必死になって引き止めたという逸話が残っています。のちに、加藤邦夫氏は、沢内村の医療と保健を融合する要である村役場の健康管理課を統括する厚生部長に就任し、医療と保健の一体化を現場と行政の立場から推進する重要な役割を担いました(図表6)。

注:この写真の沢内病院は2014年まで使用され、その後は移転し、大森地区の「さわうち病院」となっている。

資料:筆者撮影。

医療費無料化の真のねらい

最近も、後期高齢者が医療機関で支払う自己負担額の議論が行われ、現在原則1割負担であったものが、2022年度から一定所得以上の後期高齢者の自己負担割合が2割にすると決定したばかりです。また、国として1973年に高齢者の医療費を一度は無料にしましたが、10年後には再び有料に戻りました。

医療費の無料化はなぜうまくいかないのか。

医療費の無料化を継続するための条件とは何か。

深澤氏はこの問題にも正面から取り組みます。その取り組みをひと言で表現すると、当たり前のことではありますが、病気になる人を減らすこと、重い病気になる人を少なくすることです。保健と医療の融合化が政策の基本となった今では珍しくもないことですが、この概念を日本で初めて導入し、実践した地域が沢内村です。ちなみに、当時の日本医師会会長であった武見太郎氏も何度も沢内村を訪れていますが、それは地域医療の未来の姿を沢内村に見たからと言われています。

そのために、図表7にあるように、保健婦 (現在の保健師)という制度をつくり、その保健婦が地域住民の健康状態を管理するという方法です。もちろん、制度だけを整備してもうまくはいきません。この制度に血を通わせた深澤氏には次のようなエピソードがあります(深澤氏が村長時代の後半に村役場に採用された米澤一男さんの証言による)。

深澤氏は、役場や病院などの廊下を歩いていて、保健婦の人と会うと、「〇〇地区の〇〇さんは元気ですか」とか「最近生まれた〇〇地区の〇〇さんの赤ちゃんの具合はどうですか」と気軽に話しかけたそうです。

尋ねられた保健婦の人は、びっくりして、答えられるだけの情報が頭に入っていない時は、「すぐに調べて報告します」と言うのですが、深澤氏は「いいよ。いいよ。ちょっと思い出しただけだから」と返事をして立ち去ったそうです。

でも、このようなことが時々起こるので、保健婦の人たちは村長にいつ、どの家のことを聞かれてもすぐに答えられるように、担当地区のことを一所懸命に勉強したそうです。

注:左は深澤晟雄資料館。右の写真の中央に写っている4人の女性は村の保健行政の要である保健婦である。

資料:筆者撮影。

また、桒田但馬(2012)によると、沢内村の村民1人当たりの老人医療費は1970年以降、全国平均を大幅に下回るようになり、1980年度は176,236円と、全国平均343,751円の半分になっています。老人医療に限れば、1人当たりの年間受診「率」は県内上位であるにもかかわらず、1件当たり、1人当たりのいずれの医療費も県内最下位になっています。保健行政が機能すれば、医療費の無料化=財政難ではないことを沢内村は実証しました。高い受診料を病院に向かう抑止力にしようとする姿勢とは正反対のものと言えます。

さまざまな分野の「アントレプレナーシップ」

本連載の2回目では、アントプレナーシップの定義に触れて、①事業機会の認識と,②それを実現するための組織形成の2つが必須の要素であると話しました。ただ、今回触れたようなケース、もしくは第8回で取り上げた社会起業家の場合などは、「事業機会の認識」や「組織形成」という表現では、少しわかりにくいかもしれません。

例えば、社会起業家で取り上げたトンボ王国の杉村光俊さんでしたら、①夢の実現と、②他者との関係性の構築の方がわかりやすいですし、今回の深澤晟雄氏のケースであれば、①政治家としての使命の実現と、社会起業家と同じになりますが、②他者との関係性の構築の方がしっくりくると思います(図表8)。今回、冒頭でアントレプレナーシップに鉤括弧をつけたのは、ビジネスの世界を念頭に置いたアントレプレナーシップの定義では当てはまりにくいところがあるためです。

第9回でも紹介しましたが、アントプレナーシップは、ゴールに向かうプロセスの中で、外部環境や内部環境に働きかけて、そのフィードバックを得て、組織能力や関係性の強化を図り、その強化された組織能力と関係性を使って次のステップに進んでいくものです。

その意味では、アントレプレナーシップの対象分野をビジネスの世界に絞る必要はなく、数多くの分野で応用範囲の広い、方法論的な要素を含んでいる学問であることも理解いただけるのではないかと思います。

ちなみに、深澤氏にとって不確実な環境とは、ブルドーザーの場合は小松製作所であり、医師の場合は東北大学医学部であり、保健婦を活用した仕組みの場合は、保健婦になってくれそうな人たちや保健婦自身、そして訪問対象であった家庭が対応するでしょう。それぞれに働きかけた結果、今回の場合は信頼に結ばれた新しい関係が生まれ、それらが次の行動を支えていきます。例えば、除雪をきちんと行うことができ、信頼できる医者がいて、はじめて成り立つ保健婦の活動であるからです。

この連載も今回で10回目になりました。第1回、第2回はイントロダクション、第3回からは、さまざまなタイプや分野の起業家を通してアントレプレナーシップの具体例を紹介してきました。アントレプレナーシップの幅の広さを実感いただけたでしょうか。

次回以降は、事例を交えつつも、アントレプレナーシップの理論的な側面に焦点を当てながら、進めていきます。

資料:筆者作成。

参考文献

及川和男(2008)『村長ありき-沢内村深澤晟雄の生涯』れんが書房新社

太田祖電・増田進・田中トシ・上坪陽(1983)『沢内村奮戦記』あけび書房

菊地武雄(1968)『自分たちで生命を守った村』岩波新書

桒田但馬(2012)「岩手県旧沢内村「生命行財政」の分析と評価」『総合政策』第13巻第2号、pp.119–169

鈴木るり子(2009)「生命行政の検証―岩手県旧沢内村(現西和賀町)の老人医療費無料化が村におよぼした影響―」『厚生の指標』第56巻第8号

竹之下典祥(2019)「地域における健康で文化的な最低限度の生活の具現化―岩手県旧沢内村の実践録―」『人間福祉学研究』第12巻第1号

》》》バックナンバー

①日本は起業が難しい国なのか

②起業活動のスペクトラム

③「プロセス」に焦点を当てる

④良いものは普及するか

⑤Learning by doing

⑥連続起業家

⑦学生起業家

⑧社会起業家

⑨主婦からの起業

⑩ビジネスの世界だけではない