近現代美術の中に登場する「手」は、しばしば観察者の知覚を裏切るような現実を私たちに突きつけてくるものであるからこそ、重要な位置づけを与えられてきた。

もちろん手のかたちは、昔から単独で絵画や三次元的な造形物のモチーフに使われた。身体の一部の型取りやそのイメージを奉納する古くからのヨーロッパの習慣において、手もまたその対象であったし、キリスト教美術の伝統では「神の右手」は、人間の眼で知覚することができない神聖な存在を換喩的に表象するイメージであった。フランス王家において王権の象徴(レガリア)とされたものの中には、「正義の手」と呼ばれる王笏がある。また芸術家による手のモチーフだけの習作も、決して珍しいことではない。古代遺跡の断片化された巨大な腕や手も、しばしば古代ローマを称賛する後世の芸術家のモチーフとなった。例えば幻想的な主題を描く画家として知られるヨハン・ハインリヒ・フュースリーによる素描《古代遺跡の偉大さを前にして絶望する芸術家》 (1778〜1780年)では、もとはコンスタンティヌス1世(280–337)の彫像の一部であった巨大な手の断片を前に、芸術家が頭を抱えている。それは失われてしまった古代文明の偉大さを象徴する手であった。

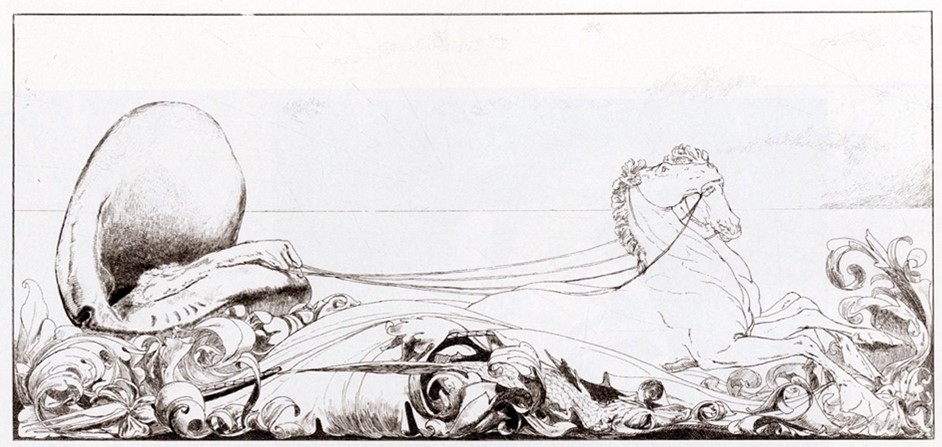

だが近現代美術においては、換喩的な意味を持たず、身体から視覚的にも象徴的にも独立した断片的な「手」のモチーフが完成作の中でしばしば認められるようになり、それ自体で独自の運動をみせ始める。19世紀後半から世紀転換期には、それを予言するような数々の作品が登場した。例えばドイツの画家アドルフ・フォン・メンツェルが描くアトリエの光景の中には、白い石膏型の腕や手の解剖学的な模型が光に照らし出され、まるで別の生命を獲得したかのようだ(図1)。同じくドイツの画家マックス・クリンガーが1881年に連作として完成させた《手袋》では、手そのものではないが、持ち主の女性の身体から解放された手袋が、さまざまな冒険を繰り広げる様が描かれる(図2)。

彫刻家オーギュスト・ロダンも、手をモチーフにした多くの作品を生み出した。《神の手》(1896〜1908年)と《悪魔の手》(1903年)は、それぞれ右手と左手から、女性裸体像を生み出している。この2作品以外にも、多くのロダンの作品の中で、断片となった手は知覚し、慈しみ、創造し、語り、苦悩し、支配する。それらは時に感覚的であり、時に情念を帯び、また時には行為主体的でもある*1。

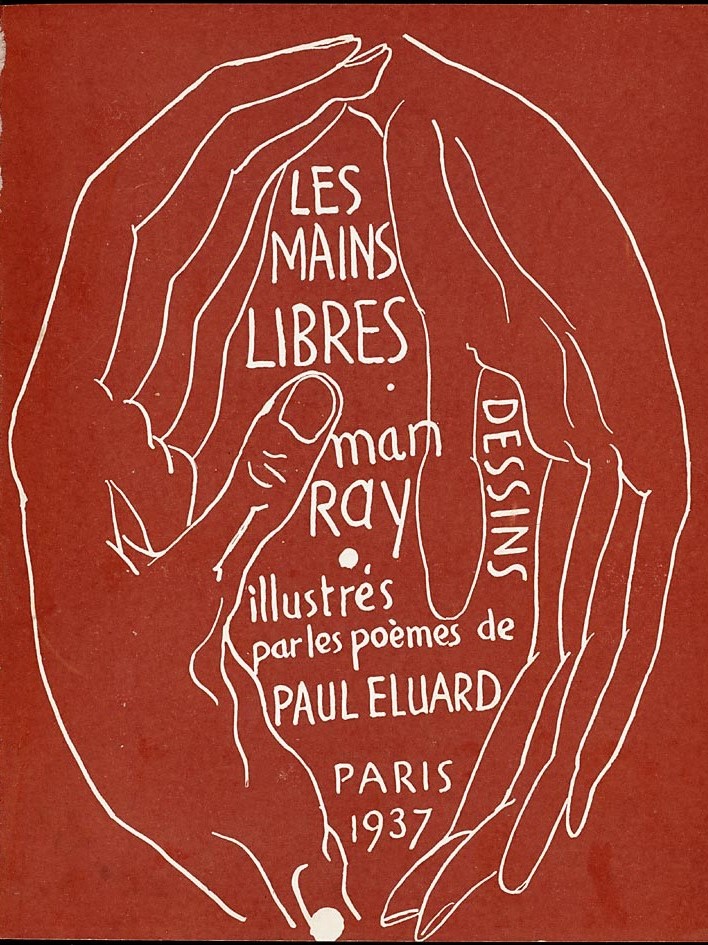

1924年に詩人アンドレ・ブルトンのシュルレアリスム宣言に共鳴した詩人や芸術家たちにとっては、身体から自立して勝手気ままに運動する手は、理性から解放された欲望を象徴する点で、「無意識」や「夢」の働きに関心を寄せる彼らの芸術実践と密接に結びつくモチーフであった。1937年に出版された、ポール・エリュアールの詩とマン・レイの素描による挿絵入り詩集『自由な手』(図3)では、この身体の部位は、四肢を伸ばす裸婦となったかと思えば、女性の服を切り刻むハサミにもなり、また六角錐を握りしめたかと思えば、雲をその掌で受けとめるべく空へと広げられる。これらの手には、その持ち主の体が描かれていない。あたかもそれは、体から独立した意志と欲望、そして暴力を持って運動する一個の生命体であるかのようだ。

ブルトンもまた、知性をひっくり返すような手のはたらきに魅了された。『自由な手』と同じ年に出版された『狂気の愛』の中で、ブルトンは自らの幼い娘に宛て、次のように記している。

わたしは最初の日から、おまえの手にひどく感嘆した。おまえの手は、わたしが知的に築き上げようとしてきたものの周りを、殆ど空しさで叩きのめしながら、ひらひらとび回って、この手、なんたる常軌を逸した手であることか*2。

娘への愛情が込められたこの記述の中で、子供の手は詩人の知性を転覆し、彼に驚きをもたらすのであり、そのことで世界を変革する限りない可能性を秘めた存在として扱われている。

では、この自律した動きを担う手が表現者の一部分だった場合、それはどのように観察され、記述されうるのだろう。

ジル・ドゥルーズが1981年に出版した『フランシス・ベーコン 感覚の論理』を読んでみよう。そこには、眼とそれに伴う知的作用から独立した表現者の手をめぐる次のような記述が認められる。まず、「触覚の純粋な活動性をとりもどし、触覚を手に返してやり、手に速度、暴力、生命を与える」と、眼はその活動性についていけなくなり、「純粋に光学的なもの」を目指さなくなる。それは「たえず折られ砕かれ自失しては方向を変えつつ無限に達する」か、あるいは「暴力的な周辺性、渦巻的運動をしながら自分に立ち戻る」線となる。この「非有機的な生命力」は、「表現主義的な抽象性」そのものであり、「古典的表象の有機的生命とも、エジプト的本質の幾何学的線とも、同じく光を出現させる光学的空間とも対立する」*3。線が動物や人間のかたちを帯びることもあるが、その場合も「線が形態を見出す」というより線が「身体や頭部の軌跡、動物性や人間性の軌跡」を含むのであり、こうした軌跡が線に、強度のリアリズムをもたらす」のである*4。それはまた、偶発的なものによって方向を変える気まぐれな幾何学の形態をもとる。つまり速さをともなう方向転換の運動は、アプリオリには予想することができないイメージを生み出すのである。

眼から解き放たれた手が持つ速度と運動は、手そのものの観察ではなく、それがもたらす線によって、ようやく見る者の「眼」にとって観察可能になり、語る者にとって言語化可能となるのだ。実のところミシェル・レリスが執筆したアンドレ・マッソン論「手綱をはなれた線」(1971年)には、ドゥルーズの先の記述に先駆けるかたちで、このことが示されている。そこではこのシュルレアリスムの画家の手が生み出す線の、驚くべき性質が言語化されている。素早く描かれるマッソンの線は、素描者の意図などお構いなしに「自分勝手に振る舞う」。「その飛翔や、迂回や、気まぐれや、矛盾に委ねられて、線は自由に進み、こうして画家を、彼自身のもっとも内奥の部分まで連れて行く」*5。デッサンの中の線が主題を持つとしても、それはしばしば線から事物のかたちが「孵化」ないしは「発生」した結果に過ぎず、むしろ「マッソンの心はデッサンの発生に完全に奪われている」*6と、レリスは述べる。だからこそ彼のデッサンを支配しているのは「生物学であって、幾何学ではない」*7。作者の制御を振り切るそのような自由な線は、こうして、万物に変容する。曰く「変容を生み出しながら増殖し、葉を繁らせるのは、身体でも物でもなく、線なのだ」*8。

「手綱をはなれた」線の運動を記述するレリスのエクリチュールは、手探りのものであり、時に短い文章の羅列と同語反復が独特の速さを生み出している。そこにはマッソンのデッサンの速さを追いかけ、素早く変容する線を追いかける自らの想像力の軌跡を捉え、リアルタイムに実況中継しようとするレリスの息遣いまでも聞こえてきそうだ。

それでもレリスは、そのエクリチュールが十分な速さを持っておらず、したがって完全な「模倣」ではないことを、この論考の末尾で嘆いている。本来このマッソン論は、「猛禽の眼のように鋭い、樹液か血をインクにしたペンで書かれた」ものであるべきなのであり、そのようにして「それぞれに固有の躍動にまかせ、一つ一つの覚書を紙に投げつければ、模倣は完全なものになっただろうに」*9と彼は述べるのである。条件法過去で書かれるこの文章には、そのようなことなどはじめから無理だったのだという著者の嘆きが込められている。

結局のところ、マッソンの線を「模倣」するレリスの試みは諦念に行き着く。なぜなら、マッソンのように「手綱をはなれた」手で書こうとすれば、そもそもマッソンの線というあらかじめ定められた主題について書くことすらできなくなるからだ。それはマッソンの線を離れた自律的なエクリチュールを「タブラ・ラサ」から生み出すことになると、レリスは述べている*10。

むしろレリスにとっては、美術批評ではなく詩の制作こそ、マッソンの「手綱をはなれた線」と深く共鳴するものであったといえるかもしれない。マッソンの挿絵とともにレリスが1925年に出版した詩集『シミュラークル』の予約申し込みパンフレットでは、詩人の言葉もまた、画家の意図を超えて走る線と同じような作用を持つことが、レリスによって明かされている。曰く、「ある人が、先入見なしに白紙に好きな言葉を書きつける。突如として言葉は活気をおびてひそかな絆を頼りにおのずと結び合い、その人の肖像を描き出す。こうした作為のない形象作用が、もうひとり別の人の手によってなぞられる線状細工にピッタリ合わさって、二重の模造が生まれる」*11。

ここで引き合いに出されている「フィルグラン」とは、紙の透かし文字の他に、レース模様や金工細工に対しても用いられるフランス語であり、繊細な線で描かれたマッソンの複雑な挿絵を直ちに想起させる表現である。

そこでマッソンが表紙に描いた三つの男性頭部像に注目してみよう。これらの頭部像が1924年にマッソンが描いたレリスの肖像と明らかな類似性を示していること、また詩集の表紙に作家の肖像が掲載されることが一般にしばしばあることを考えれば、それらはレリスの肖像として意図されたものであると言えそうだ。だが頭部が単一像でなく複数の像として描かれていることに改めて注意を向けるや否や、レリスの肖像とこの頭部像とを同一視しようとする私たちの解釈の試みは阻まれることになる。さらにそれらが、建築物や地層のダイアグラムから生じた線により構成されていることは示唆的だ。芸術家の手から生み出される線が、たとえ最終的には肖像となることを宿命づけられていたとしても、そうした線が特定の人物像のうちに帰属先を見つける前の段階の曖昧模糊とした状態には、人類の手から生まれた線が構築する文化(「建築」)や、自然界において線として現れてくる構造(「地層」)が潜在しているのだと、マッソンは言おうとしているかのようである。

ここで再びレリスの予約申し込みパンフレットの言葉に戻ってみよう。「ある人」がサイコロを振るようにして無作為に言葉を書きつけた詩集の中で自然発生的に構成される詩人の肖像と、「別の人の手」から生まれる線がそれ自体で形成するイメージとの共鳴関係が、そこでは示唆されている。この共鳴関係は、レリスの言葉とマッソンの視覚的イメージとのあいだの類似関係によって達成されるのではない。完成された二つのもののあいだの類似というよりも、むしろそれらが生み出される創造の過程そのものの類似、つまり何らかのイメージを成す前段階での、言葉や線の潜在的な力を出発点とする創造的プロセスが両者に共有のものであることが、示されているのである。

そこにはまた、詩人と芸術家の共鳴関係とは別種の重なり、一つの創造的身体に内在する二重のものの重なりを認めることもできる。自動筆記の時期とも呼ばれるこの頃のマッソンの素描には、実際には完全に無意識に委ねられた自由な「手」ではなく、抽象化の欲望にも具象化の欲望にも惹かれつつ意識的に抗うような二面性が存在する。すでに言及した表紙絵にも顕著に認められるこの性質は、1926年にマルコム・カウリーの英訳により発表されたマッソン論において、レリスが次のように言い表す線と無縁ではあるまい。すなわち、「ある手が、存在の深みに直接由来する線と曲線を表面に描きとどめる時、これらの線は、最初はそれを生み出す者の脳の働きの抽象的なダイアグラムとなるだろうが、すぐに肉体を備え、欲望の力によって具体的になり、そのことで必然的にこれらの線は、長いこと人々に知られている事物のような地上の外観を取り入れるようになり、かくして、今やそれらの表れとなった肉体の柔らかさの中で二重に欲望をそそるものとなるのである」*12。自由な手が生み出す線のダイナミズムだけでなく、そうした線と対話しながら、つねにそれと緊張関係にある、手の持ち主の脳内のダイナミズムもまた、そこでは問題とされているのである。

レリスが先述の引用の中で、「私」でもなく固有名を持つ存在でもなく、匿名の誰か(ある人/別の人)、あるいはその手として言い表した主体による創造行為は、こうして、主体の内部世界(脳の働き)と、主体の外部で別の生命を持ち始めた線や文字がおのずと形成するイメージとのあいだの終わりなき往来となる。千葉文夫がその著書『ミシェル・レリスの肖像』で指摘しているように、レリスが語るところの「二重の模造」は、単に詩人と画家との間の創造的な共鳴関係だけでなく、マッソンの素描そのものが宿す「表現の固定化と流動化という二重性」であり、またレリスの詩に認められる「統辞法的な制約を断ち切って自由に語を解き放とうとする志向」と「イメージの『鉱物化』もしくは『結晶化』に向かうベクトル」という二重性にも関わるものなのだ*13。

特定のイメージを指し示そうとする言葉やかたちの力と、そこから逃れようとする文字や線の独自のダイナミズム。この二つの相反する動きの相互関係は、レリスにとって、あらかじめ存在しているものの「模倣」(イミタシオン)から派生しつつ、オリジナルとは別個の生命を獲得するような「模造」(シュミラークル)の重要性にも結びつくものだった。レリスが1971年のテキスト「手綱をはなれた線」の中でマッソンの筆致の言語による「模倣」を諦念するとき、そこで問題とされていたのはオリジナルとの完全な一致、詩人が生み出す言葉と画家が生み出すイメージとの同一化であった。しかし1925年の詩集『シュミラークル』においては既に、言葉もイメージも、それらが指し示していた現実の対象とは完全に同一化することのない「模造」としての新しい生命を獲得し、それらを生み出した詩人や画家が意図しなかったような共鳴関係を築き始めていたのである。

レリス自身、のちにシュミラークルという言葉を、次のように説明している。すなわちそれは、「黒魔術や白魔術で一般に用いられている、象徴や物真似、そしてまやかしと同じたぐいの心のパントマイム」なのであり、「デミウルゴスが物質によって行うことを語彙論の面でコピーする」その行為は、詩人に「いわく言い難いもの――絶対のイメージ――を発見」させ、「啓示という壮大な感情」を与えることになる*14。

ここでレリスが、無から創造するキリスト教の神ではなく、プラトンの『ティマイオス』に登場し、既存の物質から世界を創造する「造物主」としての神を引き合いに出しているのは、レリスもまた既存の言葉を素材にして『シュミラークル』に掲載された詩を生み出していたからだ。彼はそこで、「自分の一番好きな、そして自分にとってもっとも豊かな味わいと響きをもつ名詞、形容詞、動詞を一枚の紙に手当たり次第に書きこみ、文法上の正確さにとって必要な場合のほかはあまり変えずに、それらを文に仕立てあげるだけで事足りるとしていた」。それは「脈略上不可欠な要素だけはつけ加え、ひとりでに生まれるように思われる流れだけを信じて、それらの言葉をつなぎ合わせ、白い紙の上にばら撒かれた小さな島同士が互いに交信し合うのにまかせる」行為だった*15。

レリス自身が「心のパントマイム」と呼ぶこのやり方は、もちろん、デミウルゴスの行為をコピーするものではあっても、この造物主の行為に同一化するものではない。それでも神の創造行為を演じるパントマイム師の心の手は、パントマイム師の思惑を超えて様々な事物を結び合わせ、あたかも神の啓示を与える存在のように、手の持ち主である演者自身の前に新たに現れてくる。この手はもはや、眼や思考から逃れるための速さを必要とはしない。なぜならそれが生み出す模造物はつねに、詩人にとって、複数のヴィジョンやコンセプトと多様なかたちで関わりながら、そのうちの特定のものには固定されないような性質を持つからだ。それぞれの語彙は、たとえゆっくりではあってもそれ固有の速度でほかの語彙との結びつきを形成し、その蓄積をとおして詩人の意図から解き放たれていく。この「心のパントマイム」において、デミウルゴス的創造の物真似をする手は、パントマイムのパフォーマンスを儀礼的かつ無心に続けることによってこそ、逆説的にも作者の意図を逸脱する「自由な手」となるのである。

*1 Le corps en morceaux , cat. exp., Paris, Musée d’Orsay, 1990, p. 171-194.

*2アンドレ・ブルトン『狂気の愛』笹本孝訳、思潮社、1988年、173頁。

*3 ジル・ドゥルーズ『スランシス・ベーコン 感覚の論理』宇野邦一訳、河出書房新社、2016年、172頁。

*4 前掲邦訳、173頁。

*5 Michel Leiris, Écrits sur l’art , Pierre Vilar (éd.), Paris, CNRS Éditions, 2011, p. 128. 訳出にあたって次の既訳を参考にした。ミシェル・レリス「手綱をはなれた手」『デュシャン ミロ マッソン ラム』岡谷公二訳、人文書院、2002年、133〜155頁。

*6 Écrits , p. 126.

*7 Écrits, p. 123.

*8 Écrits , p. 125.

*9 Écrits, p. 133.

*10 Ibid .

*11 Louis Yvert, Bibliographie des écrits de Michel Leiris, 1924 à 1995, Paris, Jean-Michel Place, 1996, p. 16.

*12 Écrits , p. 86. 訳出にあたって岡谷公二による前掲邦訳、84頁を参照した。

*13 千葉文夫『ミシェル・レリスの肖像 マッソン、ジャコメッティ、ピカソ、ベイコン、そしてデュシャンさえも』みすず書房、2019年、31頁。

*14 Michel Leiris, La règle du jeu I: Biffures, Paris Gallimard, 1975 [1948c], p. 274-275. 訳出にあたって次の邦訳を参考にした。ミシェル・レリス『ゲームの規則I 抹消』岡谷公二訳、平凡社、2017年、306〜307頁。

*15 Leiris, La règle du jeu I, p. 274(岡谷訳、306頁).

第3回は3月下旬に公開予定です。お楽しみに。【編集部】

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手