手が勝手に動いて、思いもよらないような線を描くという体験は、誰にでもあるはずだ。幼い子供はある段階から、線を描きながら、その線に意味を与えていくことができるようになる。丸のようなものを描く。そして子供はそこに、順番に名前を与えてく。「このまるはたまごだよ。たまごじゃないよ。さなぎだよ。さなぎじゃないよ。なまえなの」。同じ丸のイメージに別の言葉を重ね、今度はその新しい言葉が、別の線を生み出していく。手先から生み出される線は、特定の何かと絶対的な類似を示すこともないまま、いかようにも変容する。最初は何の目的もなく線をただ走らせていた幼子は、生み出した線を瞬時にカテゴライズし、抽象化した現実の事物との対応関係を探りながら線に事物のかたちや言葉を与えていく。そこには必ず、手の運動と、それが生み出す線、そして生み出された線と対話しながら駆動する認知的なプロセスとの対話がある。

手が勝手に生み出す線。しかしそのようなものなど、果たして実在するのだろうか。おそらく実際には存在しない。たまたま鉛筆を握っているときに手が痙攣して生み出した線を、「手が勝手に生み出した」とは言えない。その痙攣が手の神経に由来するものならば、それは手だけでなく、脳を含めた身体の問題であるし、それが車の振動など外部的な運動に由来するものならば、それはそうした運動がもたらした線だ。それでも、あたかも制御されていない「手」が生み出したかのような奔放な線は、新しい時代の芸術の創造性を約束するものであるように考えられてきた。より具体的に言えば、20世紀の前衛運動であるフランスのフォヴィスムやドイツのブリュッケから、第二次世界大戦後に流星のように登場するポロックのドリッピングに至るまで、一般に「表現的」ないしは「素朴派」、「プリミティヴ」と形容されるような絵画に求められてきたのは、理性や慣習による制御を受けていない「手」であった。だからこそそうした「手」への関心は、先史時代の芸術への関心、「未開人」と西洋人がみなす非西洋圏の美術、子供の絵、精神症疾患の患者の絵に新たに向けられた芸術的関心とも密接に結びつき展開したのである。

他方でこの「手」は、それでもやはり、人間の身体に帰されるべき「手」であり続けた。ロバの尻尾に筆を結びつけて描かせたという作品に、作家ロラン・ドルジュレスは《かくてアドリア海に陽は沈みぬ》というタイトルをつけて、1910年のサロン・デ・ザンデパンダンに出品している。モネの《印象(日の出)》を想起させるタイトルと筆触のこの作品は、今日においてもモネの絵画と同じ価値を持つものとみなされていない。何かの冗談でしかないとすら、考える人は多いだろう。AIが描いたという表現主義的な絵画が、いかにそれらしい抒情を湛えていたにせよ人々を困惑させる傾向があるのも、同様の理由による。

近現代芸術作品における「自由な手」に求められてきたのは、合理的に構築されてきた観念や伝統的に築き上げられてきた慣習をとりはらったあとに人間のうちに残る、根源的なもの、本能的なもの、直観的なもの、感情的なものであった。他ならぬ人間の「手」によってそうしたものが真理として示されることのうちに、ルネッサンス以来西洋の文化と思想を基礎づけてきたヒューマニズムに根ざす、芸術の近代的な意義の一つが見出されてきたのである。

しかし逆説的にも、人間の手の作用が最小限にとどめられる、写真という「客観的」イメージが、シュルレアリストたちにとっては「自動筆記を公式に体現する*1」ものたりえたと、写真史研究者ミシェル・ポワヴェールは指摘する。例えばアンドレ・ブルトンの論考「美とは痙攣的なものだろう」に挿絵として掲載されたある写真に注意してみよう(図1)。

図1 アンドレ・ブルトンによる論考「美は痙攣的なものだろう」の挿絵。『ミノトール』誌第5号(1934年)掲載(André Breton, « La beauté sera convulsive », Minotaure, no. 5, 1934, p. 10)

電流が流れる様子を記録したこの写真は、19世紀フランスの科学者エチエンヌ・レオポルト・トゥルーヴェロが1888年に撮影したものだ。通常の人間の知覚では正確には見ることができない速度、通常の手の運動では描くこともできない速度で走る閃光は、理性で制御されてしまう前の詩的なインスピレーションを捉えようとしたシュルレアリスムの自動筆記の試みを、まさに象徴するものだった。重要だったのは、イメージが明滅する速度だけではない。そのイメージが、キャプションに再帰代名詞のかたちで書かれているように「おのずと生じてくる」(elle se produit)点においても、この写真は象徴的であった(キャプションは直訳すれば「自動筆記において生じるがままのイメージ」)。もちろん、電流を発生させる装置やカメラの設置には人間の技術が必要である。だが一旦イメージ化された電流の映像においては、そうしたイメージ・メイキングのプロセスは不可視のものとなる。そこにあるのは、人の手を介在せずあたかも自然発生的に生まれたかのようなイメージであり、それでもなお、枝分かれし打ち震える繊細な線に美しさを見出さずにはいられない造形性である。このようなイメージが彼らに与える驚きは、おのれの意志的な身体制御から切り離されたかのような「自由な手」により生み出されたイメージや言葉を前にしたときの芸術家や詩人の驚きとも重なるものだった。

それだけではない。写真はシュルレアリスムにとって、象徴にとどまるものではなく具体的な手段でもありえた。斎藤哲也の言葉を借りるなら、写真は、慣習や理性に囚われた手のはたらきを介さずして「言語には還元されない謎めいた思考」にいかに接近できるのかというシュルレアリスムの自動筆記における課題に、一つの技術的な可能性を与えるものだったのである*2。

写真イメージが象徴するような、作者の身体から独立した「自由な手」が、写真イメージの内部に侵入するということもある。ロザリンド・クラウスは1982年の論考において、「ニュー・ヴィジョン」と呼ばれる写真運動(フォトグラムやフォトモンタージュといった新しい技法を用いる両大戦間期の動向)の20年代・30年代のイメージの中に、手のモチーフが現れることに注目している。身体から独立したモチーフとして作品の中に登場するそれらの手の中でも、クラウスが関心を向けるのは、文字や記号を書いている手である。

これらの写真に映る手は、なぜ具象的な形象を描写するのではなく、文字や記号を筆記しているのだろう。ここではクラウスの議論のうちに、その答えを求めてみよう。第一に彼女によれば、「ニュー・ヴィジョン」の写真に登場する手のモチーフは、タイプライターのように人間の記憶術を補填する人工の腕、つまり義手を象徴する。彼女はそこに、瞬時のヴィジョンを捉える機能よりも、むしろ機械的に言葉を記録しその痕跡を残す書記の仕事を見出している*3。第二に、写真イメージに繰り返し現れる掌のモチーフは、洞窟の壁に手形を残した太古の人間以来私たちに内在する、痕跡を残すことへの「自然の衝動」の発露なのであって、「視覚的なだけのイメージの儚さと対立するものとして書かれた印の永遠性*4」を帯びている、と彼女は述べる。写真に映る掌はここでは、現実の事物と類似関係を持ち、現実を代理するような表象としてではなく、鉛筆と紙との物質的接触により刻まれた文字と同類の記号として扱われている。こうしたクラウスの議論において重要視されているのは、描く/書くことにより意味内容をもたらすような手の働きではなく、痕跡を残すという作用である。彼女によれば、写真の中の手によって痕跡として残された文字や記号は、「意味し損ねるかもしれないが、残り損ねるということはありえない*5」。

これよりも前に執筆されたクラウスの文章「インデックス論」において、チャールズ・サンダース・パースの記号論を援用しながら(しかしパースの名に触れることなく)展開される議論は、こうした記述の理解を助けてくれる。この議論の中で、インデックスは物理的痕跡のことを意味する。これに対し視覚的類似性はアイコンと呼ばれる。クラウスによれば、写真は「真のアイコン」とは隔てられたインデックスとしての力、つまり、「大抵の絵画の描写的表象のなかで作用している図式化とか象徴的介入とかいったプロセスの入りこむ余地を与えない、もしくはそうしたプロセスを短絡させるように見える物質的生成」を持つ。なぜならば、一方では「いかなる写真も、光の反映を感光性の表面に転写した物理的痕跡の結果である」からであり、他方ではその性質ゆえに、写真は「亜=象徴的なものあるいは前=象徴的なもの」にとどまるからだ*6。

こうした主張を踏まえれば、「ニュー・ヴィジョン」の写真における手のイメージについてのクラウスの議論は、次のように要約される。写真の中の手は、アイコニックな表象を描写せず、インデックスとしての痕跡を残すことに徹底している。そのことはまさに、カメラが映す写真のインデックス的な特性に言及するものであるように、クラウスには思われたのである。この点においてこそ、写真に映された、機械的に記録する書記の手は、カメラと重ね合わせられていたのだ。それはアイコニックな類似をイメージのうちに求める人間の眼からは切り離され、観客にとって、また手の持ち主にとってすらも必ずしもその意味が判明ではない痕跡を紙面上に記録する書記の手なのであり(したがって自動筆記をする手にも喩えられる)、この意味で作者の意図から解き放たれた「自由な手」となり得るのである。

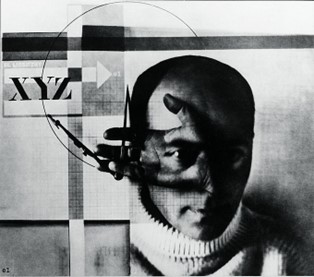

ところで、写真における眼と手の分離、そしてその競合関係を示すために、クラウスは「ニュー・ヴィジョン」の写真に映る手が「誰の(どの身体の)ものなのか」という点を踏まえずに議論を進める。しかし、たとえばクラウスも一例として挙げていたエル・リシツキーのセルフ・ポートレートのような場合には、手の持ち主が誰かということを考えないわけにはいかない(図2)。

この写真に現れる手には、方眼紙の上に円の弧を描くコンパスが握られている。方眼紙にはほかにも、アルファベットや数字、記号が描かれている。手はここで、身体と切り離されてはいるが、芸術家の頭部と関連づけられてもいる。掌に重ねられた芸術家の眼差しの光は、手の肉と皮膚を射抜き、私たちへと向けられている。そこには確かに、明確な意味や象徴性を持つ前のかたちや文字を痕跡として刻もうとする、クラウスの言うような書記の手があるのかもしれない。しかしこの手は単に、前=象徴的な痕跡を記録しているだけではない。伝統的にコンパスは、測量や幾何学を象徴するモチーフであり、〈真実〉や〈天文学〉、〈建築〉、〈地理学〉の擬人像の持ち物(アトリビュート)でもある。ここでリシツキーが建築の分野でも活躍していたことを考えれば、このセルフ・ポートレートの中でコンパスを握っている手が「建築家」のそれであることは疑いない。この手は新しい空間を構築している最中なのだ。それはとりも直さず、リシツキー含むロシア構成主義の芸術家たちが自らに課していたユートピアの建設という使命とも結びつく。

さて、眼と手、あるいはその二つとコンパスとの関係は、ここでは実際にはどのようなものなのだろうか。考察の材料を得るために、少し歴史を遡ってみたい。18世紀フランスでは、独学で素描を学ぶ者のために多くの教本が出版された。そのうちの一つには「眼はコンパスの役をつとめなければならない」と書かれている。現実に眼の前にあるものの形状を正確に写しとるためには、比率を知る必要があるのだが、手を使う前に眼で正確に比率を掴むことこそが必要であるとされたのだ。「手ではなく眼のうちに」コンパスを握ることで、「人々が使いこなすことができる以上に、コンパスを利用してしまう」事態が避けられるのだと、著者はいう*7。実際のコンパスを使いこなすことができる以上に利用してしまう事態とは、おそらくは幾何学的な測量にこだわるあまり、表現が自然らしさを失ってしまうような状況のことを指しているのだろう。そこでは、幾何学的な正確さの徹底よりも、人間の目にどのように見えるのかということがということが優先されている。

しかし「建築家」であるリシツキーにとって、幾何学の乱用による自然らしさの喪失は問題ではない。なぜなら彼にとって、問題は現実にすでに存在しているものを紙面上に再現することではなく、新しいヴィジョンを生み出すことにあるからだ。コンパスはここで、測量や記録の道具ではなく、幾何学的な構築の道具なのである。「建築家」の思考や視覚はここで、内面化されたコンパスによって世界を分析し記録するだけではない。実際の手に握られたコンパスは、時にはそれを持つ者の意図を超えた働きをし、現実の事物のイメージや脳内で想定した図像とは無関係な痕跡を生み出すこともあるだろう。こうしてコンパスを握る手が、身体に従順な僕であることをやめ、作者の身体から解き放たれたかのような活動をするとき、「建築家」はそこから「おのずと生じてきた」かのような構図の妙に、魅入られもするだろう。このとき眼は、クラウスが想定したような手との競合関係のうちにあるというよりも、対話的な共存関係のうちにある。

「ニュー・ヴィジョン」を代表するハンガリー出身の写真家ラースロー・モホイ=ナジもまた、人間の手と創造性との結びつきに関心を寄せている。彼は新たな時代の人間の「義手」であるカメラすら必要としない、フォトグラムと呼ばれる技法(写真板や感光紙に直接被写体を接触させ、光をあて感光させる手法)を用いた。しかしそこに彼がしばしば残した手の痕跡(例えばメトロポリタン美術館所蔵の1926年の写真を見てほしい)は、痕跡を永遠に残そうとする人間の「衝動」と、それを行うための「筆記」作業を象徴しているだけではない。そこには道具を用いてイメージを生み出す人間の手の作用への賛美が込められているのであり、この賛美は、まさに彼の眼を楽しませるという点においてなされる。

モホイ=ナジが晩年にシカゴで出版した著書『ヴィジョン・イン・モーション』には、そのことが示されている。彼はそこで、「子供や大人のいたずらがき」から「巨匠の完璧なデッサン」にいたるまで、「描く人の手による圧力や動きに対する素材や道具(紙、絵具、ブラシ、鉛筆、ペンなど)の抵抗」から生じる「力のダイアグラム」が存在するのだと述べる。この「ダイアグラム」は基本的には、素描中の手と素材や道具とのあいだの密やかな関係のうちにとどまる点で「主観的性質」のものだ。だが素材を熟知し、道具を使いこなすことができれば、客体としての堅牢な構造を持ち、そのことで他者にとっても有意義なものとなる(すなわち完成した芸術作品に表現するに値する)「客観的な性質」をそこに与えることもできる。こうして手は、制作者の知識や意図(場合によっては感情や記憶、無意識)といった精神的なものと、素材や道具という物質的なものとのあいだの対話を媒介しながら、「最適なもの」を生み出していくのである*8。

上記のことを説明するモホイ=ナジの文章に添えられたカンディンスキーの右手の手形の挿絵(図3)のうちに、読者は近代美術の巨匠へ向けられたモホイ=ナジのオマージュを感じずにはいられない。掌のイメージはここで、物理的痕跡にとどまらない象徴的な意味を持っているのである。カンディンスキーの抽象画はモホイ=ナジにとって、「力のダイアグラム」の「最適な」かたちを示すものの一つだったのだろう。

モホイ=ナジが賞賛したのは、身体の制御から完全に解き放たれた手ではなく、むしろ眼や頭脳と直結した手のほうだった。バウハウスで教鞭をとっていた際、彼は素材を熟知し道具を使いこなすために、「眼」による知覚だけではなく「手」の感覚もまた教育した。とりわけ「触覚訓練」と呼ばれる行程は、「未分化の原体験から連続的に構築されながら現れてくる」ものへと到達するための基礎的な段階として、最初に行われるものだった*9。彼はその講義録において次のように行程を説明している。

バウハウスの学生はこうして最初の訓練でとくに触覚器官によって材料と取り組む(触覚とは圧迫感覚、刺感覚、温感、振動感覚などのこと)。さまざまな材料を集めることによって多くの異なった感覚に気づくことができるようになる。それらを、似た感覚のもの、対照的な感覚のものを含めて触覚板のうえに集める。短時間あるいは長時間の訓練を終えれば、これら諸要素を集めて、前もって意図する表現に応じることができるようになる。

このような訓練は科学や実践的な構成のねらいとは関係ない。しかし、経験の教えるところによれば、このような体験の整理は実践に対しても大きな指針となることができる。それは技術や芸術の領域における素材にかかわる多方面からの論理的発想のよい基礎となるものである*10。

よく鍛えられた諸感覚こそ、さまざまな知的生産を生み出す。触ることで知覚する手と知的活動をする脳との密接な連携を築くことこそが、手から生まれる多様なイメージやモノを「最適な」状態へと導くのである。

それはまた触覚だけではなくさまざまな感覚をも呼び起こし響き合わせるような機会となっていたことだろう。モホイ=ナジが「触覚訓練」の教材の例として挙げているものの一つに、バウハウスの学生でありのちに教員にもなったオッティ・ベルガーによる糸の触覚板がある。横60センチメールに足りないこの帯状の教材には、さまざまな感覚を刺激する要素が詰め込まれている。ニュアンスに富んだ色彩、糸が織りなす線のリズム、全体の構図が生み出すダイナミズム。触覚を含む複数の感覚の共鳴を、それは生み出そうとしているかのようだ。つまり「触覚訓練」は、手と脳の連関だけでなく、「身体」全体の統御に関わるプログラムであったといえる*11。

モホイ=ナジは「触覚訓練」を、人間の発達の初期段階へあえて回帰する行為としても捉えていた。実際「ニュー・ヴィジョン」の写真に登場する、文字を書く手はまさに、冒頭で挙げた幼児のお絵かきとも似ているように思われる。幼児は世界の全体を想像する前に、手でかたちを描き、何に対しても形態的類似を示さないそのかたちに、知的な操作によって現実のイメージを重ね合わせ、言葉を与えることができる。「ニュー・ヴィジョン」の写真家もまた、人間の手が写真や感光紙といった道具を用いて生み出す様々なイメージが喚起する概念に魅了された。ただし彼らがそこに書き込む言葉は、必ずしも現実に存在するものの名前である必要はない。触覚への原点回帰を経て「最適なもの」を生み出すことが可能となった手には、まだ言葉を与えられていない新たな世界、どこにもない場所であるユートピアのヴィジョンを構築するという使命が課せられていた。

彼らが目指したユートピアとはどのようなものだったのか。それは、彼ら以前や彼らと同時代、あるいはそののちに別の芸術家たちによって思い描かれたユートピアとどのような関係を持つのか。この連載企画の後の方で書く予定の、「マニュアル・レイバー」をテーマとした一連の記事では、19世紀の社会主義思想と芸術との関わりから20世紀のパフォーマンス・アートまで幅広く扱いながら、こうした問いを扱うつもりだ。だがその前に、美術鑑賞や制作において触覚を記述する行為が、どのような議論を喚起してきたのかという点について、もう少し掘り下げておく必要がある。芸術における触覚についての議論は、やがて物質性をめぐる問いへと、芸術における物質性についての議論は、さらには玩具をめぐる問いへと、結びついていくだろう。そして玩具に関する議論は、遊戯と消費社会という二つの次元の異なるものをめぐる問いへと導かれるはずだ。遊戯と消費社会。最終的にはこの二点を、芸術運動と社会主義思想との関係性の議論に組み入れて初めて、モダニズム芸術のユートピアを語ることができるに違いない……私が連載開始前にぼんやりと思い浮かべた見通しとはこのようなものだ。

この見通しにおいて目的地は気が遠くなるほどに遠い。だが連載という形式は、歩幅を変えずに着実に歩みを進める遠足にはちょうど良い。今ここで掌に握れるものだけを拾い上げながら、焦らずにゆっくり歩き続けよう。

*1 ミシェル・ポワヴェール「シュルレアリスムと写真」『異貌のパリ――シュルレアリスム、黒人芸術、大衆文化』澤田直編、水声社、2017年、39頁。

*2 斎藤哲也「革命家たちの凡庸なスナップ写真――シュルレアリスム、写真、オートマティスム」『写真と文学』塚本昌則編、平凡社、2013年、160頁。

*3 Rosalind Krauss, “When Words Fail,” October, Automn 1982, vol. 22, p. 99-103.

*4 Ibid., p. 100.

*5 Ibid.

*6 Rosalind Krauss, “Note on the Index Part 1” [1976], in Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Massachusetts and Cambridge, MIT Press, 1985, p. 203. 次の邦訳を参照にしつつ、必要に応じて原文にあわせた修正を加えた。ロザリンド・クラウス『アヴァンギャルドのオリジナリティ――モダニズムの神話』谷川渥・小西信之訳、月曜社、2021年、309〜310頁。

*7 Charles-Antoine Jombert, Méthode pour apprendre dessin, Paris, 1755, p. 59.

*8 ラースロー・モホイ=ナジ『ヴィジョン・イン・モーション』(1947年)、井口壽乃訳、国書刊行会、2019年、36〜40頁。

*9 L・モホリ=ナギ『材料から建築へ』(1929年)、宮島久雄訳、中央公論美術出版(バウハウス叢書14)、1992年、18〜19頁。

*10 前掲邦訳、21頁。

*11 実際バウハウスにおいては、魂と身体とが調和するホリスティックな人間が理想とされた。だからこそバウハウスのヴァイマール期初頭には、身体を動かすコースワークが、舞踏を学ぶ学生に限らず全員に課せられていた。Ute Ackermann, “Bodies Drilled in Freedom”: Nudity, Body Culture, and Classical Gymnastics at the Early Bauhaus,” Elizabeth Otto & Patrick Rössler (ed.), Bauhaus Bodies. Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism’s Legendary Art School, Bloomsbury, 2019, p. 25-47. ただしその理想がイッテンとグロピウス、あるいはモホリ=ナジとの間はかなり異なるものであったことにも注意が必要である。この点については次も参照のこと。眞壁宏幹『ヴァイマル文化の芸術と教育――バウハウス・シンボル生成・陶冶』慶應義塾大学出版、2020年、40〜51頁。

第5回は5月下旬に公開予定です。お楽しみに。【編集部】

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手

第3回 自由な手