第7回 家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?(中)

阿部ふく子×大島梨沙×宮﨑裕助×藤田尚志×宮野真生子

[ヘーゲル的結婚観の相対的革新性]

藤田尚志 九州産業大学教授。博士(哲学、リール第三大学)。フランス近現代思想、アンリ・ベルクソン研究。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(宮野真生子と共編、ナカニシヤ出版、2016年)。現在、「けいそうビブリオフィル」にて、『ベルクソン 反時代的哲学』を連載中(近刊)。

では、続いて私の発表です。「家族の脱構築――ヘーゲル、デリダ、バトラーによる『アンチゴネー』読解から出発して」という話です。

最初の阿部さんの発表の中で、ヘーゲルは結婚観に関して非常に保守的な思想家で、自分とは全然相容れないというふうにおっしゃっていて、実感としてはすごく僕もよくわかります。結婚の目的は子どもをつくり、財産をつくり、子どもたちに教育を与え、やがては市民社会に参画させることである、なんて今言ったとしたら、抵抗感を覚える人が多いというのはもう当然だと思うんです。

ただ、19世紀に近代的な結婚が成立する前の結婚観がどういうものであったかという時代的な制約を考えてみると、それに対してヘーゲルの結婚観はやっぱり相対的に進んだものであったと言えるんじゃないか。

例えば、家と家との結婚、つまり情愛的な結びつきに依らない、単に家柄によって決定された結婚といったものから比べれば、ヘーゲルの提示する結婚は、たとえ親の示唆や同意を必要とする、その意味で、今から見れば「見合い結婚」に近い部分があったとしても、2人の愛情というのも確認されるわけですね。ヘーゲルは、はっきりと「愛」ということを言っている。「婚姻は一個の独自の現実的家族の完全な樹立であり、これに比べれば、一般に家族(Familie)と呼ばれている「家系」(stirps)や「氏族」(gens)は、世代とともにますます縁遠く非現実的になってゆくところの抽象概念となるにすぎない。婚姻の倫理的契機である愛は、愛である以上、現に存在する現実の諸個人に対する感情であって、抽象的観念に対する感情ではない」(『法の哲学』§180)。個人的な結婚ということを認めているわけなので、そういう意味で前進していると思うんですね。

私自身は、大学で実は「結婚の西洋哲学史」という授業をやっていまして、プラトンあたりから始めて、パウロやルターによるキリスト教的な結婚観の成立があり、ロックやカントもそうなんですけれども、ルソーなんかも重要ですね。ルソーのところで本格的に、結婚というシステムの中に「愛」と「性」と「家族」ががっちり組み込まれる。そして、私の見立てでは、それをさらに体系的に固めるのがヘーゲルであるということになります。こうして18世紀後半から19世紀にかけて「愛-性-家族」が結婚のうちに有機的に統一され、そして、結婚制度が市民社会の市民育成に、さらには国家に寄与するという図式が完成するわけです。

先ほど、なぜ結婚しなければいけないのか、なぜ結婚が倫理的なのかという話もありました。よく知られているように、倫理といっても、ヘーゲルにおいて結婚が位置づけられるのは、Moralität(道徳)ではなく、Sittlichkeitの次元です。後者はよく「人倫」と訳されますが、例えば長谷川宏さんは「共同体の倫理」と訳されています。

ヘーゲルにおいて、結婚は個人的関係としてだけでなく、共同体との関係においても考察されている(これは、阿部さんが「全体に有機的に結びついていく」という表現でおっしゃっていたことに通じると思います)。近代的な市民社会の本格的な登場と軌を一にして、結婚が共同体による社会的承認を受け、家族の成員たちが市民社会や国家の一員になっていくという構図が鮮明になってくる――「家族が国家の第一の倫理的根底である」(『法哲学』§255)――、そういう近代社会の一側面を精緻に理論化しようとした点も評価されるべきなのではないかと思います。

[自由を求める気持ち、安定を求める気持ち]

藤田 現代はどうかといいますと、「グローバリゼーション」と言ってもいいんですが、ジグムント・バウマンという社会学者の印象的な言葉を借りれば「リキッド・モダン」、要するにすごく流動的な世の中になってきています。きわめて局所的(ローカル)な人間関係を軸に社会が形成されていた時代とは違って、今は人の動きがどんどん流動的に、広域的(グローバル)になってきている。私たちは昔に比べてはるかに多種多様な人たちと出会うことができます。そうすると当然、どういう人を恋愛や結婚のパートナーとして選ぶのかという選択肢も多様になってきます。日本の端と端、沖縄と北海道どころか、国際結婚も、もうごく当たり前になっている。一方で私たちはそのような状況を肯定的に捉え、積極的に受け入れています。

でも他方で、そんな風に加速度的に流動的になっていき、移動性や可動性を獲得していく世界に対して、単に流れに身を任せて柔軟に適応していけるかというと、そういうわけにもいかない。可動性があまりに大きいと、私たちはやっぱり疲れてしまうわけです。落ち着きたい、安定したい、どこかひとところに留まりたいという気持ちが出てくるんですね。可動性が増え、選択肢が多様化し、自由が大きくなればなるほど、私たちはそれを歓迎しつつも、どこかで疲れる。そして疲れれば疲れるほど、安定したくなる。安らぎ、くつろぎ、癒しを求めるようになります。

先に名を挙げたバウマンは、この二つの真逆の動向の衝突に現代社会のさまざまな問題の発生源の一つを見て取っています。

私が『リキッド・ラブ』で指摘したように、ロベルト・ムージルの『特性のない男』の後には、私たちのリキッド・モダンの「絆のない男」がやってきました。大半の人々は常々、この「絆のない生活」、つまり「結びつける紐のない」関係の新しさに複雑な気持ちを抱いています。私たちはそれを熱望しながらも恐れているのです。私たちは後戻りできないのでしょうが、私たちのいる場所に安らげないでいます。(ジグムント・バウマン『アイデンティティ』伊藤茂訳、「愛情を基礎とする関係の変質をめぐって」、日本経済評論社、2007年、102頁)

これが、私たちの生きている状況だというわけです。こういう状況の中で、ヘーゲル的な近代的結婚観が私たちに合致しなくなりつつあるのは、これはもうよくわかることです。ヘーゲルの時代には、脇目もふらずに私的な利益だけをひたすら追求することは人目をはばかることであり、個人主義的な自由の獲得は、公的な利益、市民社会や国家への貢献と最終的に合致することが望ましいことでした。結婚論の中に国家や共同体の話が入ってくることに大した違和感はなく、大所高所を論じるということ、それも一国の中で、国家を最高審級として視野に収めつつ論じることが少なくとも知識人層において普通であった。

ところが、現代において結婚を論じるときに、個々人の願いを最大限尊重し実現しようとするアイデンティティ・ポリティクスよりも、市民社会や国家がどうの、共同体の承認がどうの、といった議論が前景化してくることはまず考えられません。では、共同体・市民社会・国家のことは視野の外に置いておいていいのか、結婚制度を廃止し、個人的な二人のつながりだけでやっていけばいいのか。

[脱構築とは何か]

藤田 以上のことを考えるうえで、先ほど宮崎さんのご発表でも取り上げられていたジャック・デリダというフランスの哲学者の話が参考になります。デリダといえば「脱構築」という言葉が有名ですけれども、「恣意的で暴力的な読解から奇妙で非合理的な結論を導き出す読解だ」といった誤解からアレルギー反応をお持ちの方も結構いらっしゃるかもしれません。ですので、まずは「脱構築」がどういうものであるかを、デリダ自身の言葉を引いてごく簡単にご紹介しておきます。

それは、彼らの思考がどのように働き、あるいは働かないかを見出そうとし、彼ら自身の資料体の内部の緊張、矛盾、異質性を見つけようと試みる分析なのです。(…)脱構築とは、生起する或るもの、内側で生起する或るものなのです。例えば、プラトンの作品の内部で脱構築は働いています。(デリダ、カプート編、2004年、12-13頁)

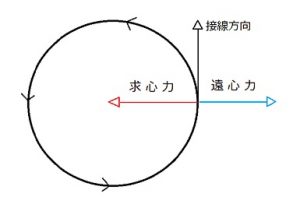

ここで強調しておくべき第一のポイントは、脱構築とは或る哲学テクストに対して「する」「仕掛ける」ものではなく、そのテクストの中で「生じている」ことを「見つける」ものだということです。ポイントの第二は、テクストの中で生じていることのうちでも特に、「資料体内部の緊張、矛盾、異質性」に注目するということです。例えば、ある哲学者のテキストの中に求心力と遠心力みたいなものがある、と考えてみればいいと思うんです。

求心力というのは、その哲学者の緊密な体系性を構築するような諸側面です。ヘーゲルを体系的哲学者として、なるべく矛盾のないように、破綻のないように読むということは、求心力に注目して読むということだと思うんです。けれども、ある哲学者の中には、同時に、それとは違うさまざまな、一見すると相矛盾するように見える試みもあるわけですね。必ずしも緊密な体系性の中には収まらないかもしれないけれど、それこそが、その思想家の思考のダイナミズムを形づくっているものかもしれない。それを遠心力と考えてみよう、と。

求心力というのは、その哲学者の緊密な体系性を構築するような諸側面です。ヘーゲルを体系的哲学者として、なるべく矛盾のないように、破綻のないように読むということは、求心力に注目して読むということだと思うんです。けれども、ある哲学者の中には、同時に、それとは違うさまざまな、一見すると相矛盾するように見える試みもあるわけですね。必ずしも緊密な体系性の中には収まらないかもしれないけれど、それこそが、その思想家の思考のダイナミズムを形づくっているものかもしれない。それを遠心力と考えてみよう、と。

もちろん、求心力と遠心力というのはあくまでも比喩にすぎず、実際にはもっと複雑な諸力の絡み合いがあるわけですが、いずれにしても、いわゆる「体系性」を追求しようとするタイプの読解は、間違いではないにしても、かなり恣意的で一面的な、多くの“枝葉”(と彼らに見えるもの)を切り捨てることで成立する、比較的解像度の粗い読解となっている(危険性がある)ことがお分かりいただけるのではないでしょうか。デリダの「脱構築」というのは、ある哲学者のテキストを、諸力のせめぎ合いとして、つまりより多層的・多元的に読むという意味で、より解像度の高い読解である(可能性がある)と言えるのではないでしょうか。

そして以上と同じことが、結婚や愛・性・家族について考える際にも言えると思うんです。先ほど、「愛・性・家族」という三つ組、それらを取り巻く社会や国家との関係をシステムとしてつくり上げることで、ヘーゲルが近代的な結婚観を完成したというふうに言いましたけれども、当然、そういうシステムからはみ出るような部分もヘーゲルの中にはあります。実際にはシステム自体がそれら諸力のせめぎあいによって機能しているわけで、その点に着目した読解・分析は、語の正確な意味において「家族の脱構築」と呼ばれてよいわけです。

[「家族の脱構築」としての『アンチゴネー』読解]

藤田 さて、デリダは脱構築について、こんなことを言っています。

脱構築はいつも「家族に関する/属する」ものだった、「家族の脱構築」だった、ということが言えるのかもしれません(しかも、市民社会や国家について、ささやかな「革命的」帰結をいくつか伴っていたりもするのですが、その点に関してはご想像にお任せします)。(ジャック・デリダ、エリザベート・ルディネスコ『来たるべき世界のために』藤本一勇・金澤忠信訳、第3章「秩序化されない家族」、岩波書店、2003年、53頁)

脱構築とは常に「家族の脱構築」のことであったというのです。その幾つかの「ささやかな革命的帰結」について、デリダはこの文章の中で詳しく展開していないのですけれども、他のデリダの本から探っていって、こんなものじゃないかなというのをご紹介しようというのが、私の話の第一の目的です。

しかし、デリダの著作は膨大ですし、そもそもデリダ的な家族の脱構築のアウトラインはすでに宮崎さんが描いてくれている。そこで私としては、デリダの『弔鐘』(Glas)という実に奇妙な著作を取り上げ、その中で展開されている『アンチゴネー』読解に注目してみようかと思います。まずはそのために、『アンチゴネー』のあらすじをごく簡単に紹介しておきます。

『アンチゴネー』は、古代ギリシア三大悲劇詩人のひとりソフォクレスの戯曲ですが、主人公アンチゴネーは、あの「エディプス・コンプレックス」で有名なオイディプスの娘です。エディプス・コンプレックスというのは、簡単に言えば、同性の親(父)をライバルとみなし、異性の親(母)に独占的に愛されたいと、人はみな幼児期には無意識下でそう願っているのだというフロイトの学説ですけれども、元になっている神話はさらに過激で、父を実際に(父と知らずに)殺してしまうのですね。

『アンチゴネー』は、古代ギリシア三大悲劇詩人のひとりソフォクレスの戯曲ですが、主人公アンチゴネーは、あの「エディプス・コンプレックス」で有名なオイディプスの娘です。エディプス・コンプレックスというのは、簡単に言えば、同性の親(父)をライバルとみなし、異性の親(母)に独占的に愛されたいと、人はみな幼児期には無意識下でそう願っているのだというフロイトの学説ですけれども、元になっている神話はさらに過激で、父を実際に(父と知らずに)殺してしまうのですね。

無意識的に、父と知らずに父を殺し、母と知らずに母を娶ってしまい、子どもを4人も産んでしまう。ですから、家系図がそこのところで、ややこしくなっていますよね。オイディプスとその母イオカステの間に生まれた4人の子どもにとって、オイディプスは「父であり兄弟である」からです。そしてアンチゴネーとはその4人の子どものうちの一人、オイディプスにとって娘であり、かつ妹でもある存在なのです。ほんのさわりの、ここまででもお分かりいただけると思いますが、オイディプスやアンチゴネーの物語は、現代の複雑な家族関係を論じるにあたっても、今なお試金石となりうる物語なのです。

さて、父を殺し母を娶ったという恐るべき事実が露見し、国王オイディプスが祖国テーバイから自分で自分を追放した結果、王座は空位となります。そこで、その2人の息子エテオクレスとポリュネイケスが一年交代で王位に就くことになるのですが、その約束が守られないことから兄弟の間に激しい不和が生じ、ポリュネイケスは国を追われます。隣国アルゴスの支援を受けてテーバイに攻め寄せたポリュネイケスと、テーバイの王位に座るエテオクレスが相まみえますが、刺し違えて2人とも討死してしまい、イオカステの実弟で、4人兄弟の叔父にあたるクレオンが王位に就くことになります。

『アンチゴネー』の幕が開くのはここからです。クレオンから見れば、ポリュネイケスは、他国の力を借りて祖国テーバイ(を支配する、時の権力者エテオクレス)を倒そうとした裏切り者です。埋葬は許さない、野ざらしにしておけ、というのも理由のないことではありません。それに対して、エテオクレスはテーバイの王として死んだのだから、手厚く埋葬すべきであると。

けれども、アンチゴネーはこれに対して異を唱えます。私にとっては、2人とも大事な親族、家族である。だから、エテオクレスに対して「最高の死者を送るにふさわしいあらゆる儀式」が執り行われるのなら、せめて自分だけでもポリュネイケスをきちんと葬りたいというわけです。クレオンはそれを許さず、「誰にもせよ、少しでもお布令に背けば、死罪に当たり、市中で皆から石子(いしこ)詰(づめ)にされよう」と脅すのですけれども、アンチゴネーは、頑として譲らない。実際にポリュネイケスの埋葬を実行しようとして捕まってしまうのだけれど、命乞いをするどころか、最終的には幽閉された牢獄の中で自ら進んで首をくくる。それを受けて、クレオンの愛息でアンチゴネーの婚約者でもあったハイモンは自害、絶望したクレオンの妻も自殺し、クレオンは悲嘆に暮れる……という、そういうお話です。

男と女、老人と若者、社会/国家と個人、生者と死者、人間と神々との対立――『アンチゴネー』には、人間の負う葛藤のすべてが表現されている、と『アンティゴネーの変貌』(みすず書房、1989年)の著者であるジョージ・スタイナーは述べています。二千年以上にわたってヨーロッパの想像力を魅了してきた『アンチゴネー』は、詩人や戯曲家など文学者だけでなく、哲学者によっても多く取り上げられてきました。例えば、ヘーゲルやキェルケゴール、ハイデガーやラカン、デリダやバトラーなどです。

しかし、いつの時代でもそうだったわけではありません。少なくとも18世紀初頭からフランス革命に至るまで、アンチゴネー劇は一度も上演されなかったし、1753年から1789年までの間、パリのサロンにはアンチゴネー伝説に基づいた絵画はただの一点も出品されなかったのです。ところが、フランス革命の直後からアンチゴネーはヨーロッパ精神にとって守護神のような存在となりました。「18世紀後半から19世紀にわたって、ソフォクレスのアンチゴネーに注がれたほどの哲学的・詩的関心を引き出した文学作品が他にもう一つあるかどうかは疑わしい」(142頁)と喝破するスタイナーは、さらに次のような興味深い指摘をしています。

1790年代から20世紀初頭にかけて、根本的な血縁の線は兄弟、姉妹というように水平に走っていた。フロイト的構造によると、それは親子というように垂直に延びる。エディプス・コンプレックスは不可避的な垂直性の原理である。この変化は巨大なものであり、それとともにオイディプスがアンティゴネーに取って代わる。それは1905年頃と見ることができる。しかし今われわれが問題にしているのはそれ以前のパラダイムである。(ジョージ・スタイナー『アンティゴネーの変貌』海老根宏・山本史郎訳、みすず書房、1989年、22-23頁)

なぜ「18世紀後半から19世紀にわたって」アンチゴネーが突如として象徴的な形象となり、そしてなぜ20世紀初頭にオイディプスに取って代わられたのか。その理由はいずれじっくり考えてみたいと思いますが、ここではとりあえずこの期間が、先に触れた「ルソー=ヘーゲル」ラインの近代的な結婚観の成立時期と一致しているという事実を示唆するにとどめておきます。

さて、本発表では、この「アンチゴネー的パラダイム」を代表する哲学者としてヘーゲルを、そして「ポスト・オイディプス的」とでも言うべき現代のパラダイムに属する哲学者としてデリダとバトラーを取り上げ、彼ら3人の『アンチゴネー』読解から出発して、「家族の脱構築」の一つの可能性を追求してみたいと思います。

[妹としてのアンチゴネー――ヘーゲル『精神現象学』の読解]

藤田 まず、ヘーゲルです。ヘーゲルは『アンチゴネー』のどのようなポイントに注目するのでしょうか。細かく言えば、『精神現象学』(1807年)と『法の哲学』(1821年)でいろいろと違いも出てきますが、ここでは大雑把にまとめておきます。まずヘーゲルが注目するのは、家族の法(神々の掟)と国家の法(人間の掟)、自然法と実定法の対立です。アンチゴネーは、家族にとって大事な譲れないこと、いわば家族の法・掟の代表者です。そのような家族の法は、人類が誕生した太古の昔から変わりなく大事にされてきたものであり、人為的に作られたものではないという意味で「神々の法」と呼んでもよいものです。それに対してクレオンは、国家の法、人々が鋭意努力して作り上げてきたという意味で「人間の法」の代表者です。つまりアンティゴネーとクレオンの対立は、家族の法=神々の法と国家の法=人間の法の対立であるというわけです。

ヘーゲルは、この対立を弁証法的に理解しようとします。つまり、「掟の現実をなす生きた運動」から理解しようとします。このとき非常に興味深いのは、ヘーゲルがアンチゴネーの「妹」としての側面に注目しているということです。女性には「女」であるとか「母」であるとか「妻」であるとか、いろいろな側面がありうるわけですけれども、「妹」であるということが重要だというのです。

夫と妻、親と子、兄弟と姉妹、という三つの関係のうち、(…)〔前の二つの関係は〕関係をなす両項が感情的に交流するか、等しくないありかたをするかの、いずれかである。これに対して、純粋な関係にあるのが兄弟と姉妹の関係である。兄弟と姉妹は同じ血を受けていながら、その血が両者のあいだで安定と均衡を保っている。だから、どちらも相手を求めたりはしないし、自分の自立性を相手に与えたり、相手から受け取ったりもしないで、自由な個人として向かい合っている。女性が共同体の存在を最も気に懸けるのは、姉妹の位置にあるときなのだ。(ヘーゲル『精神現象学』長谷川宏訳、作品社、1998年、307-308頁)

ヘーゲルによれば、共同体の出発点となる家族関係において、第一に来るのは夫婦関係ですが、これは性愛関係をともなう相互承認の認識によって成り立っており、つまりは主観的なものです。この関係は自分とは別のところ、つまり子どものうちに現実の根拠を持つことになりますが、親子という第二の関係もそれだけで安定的に均衡し完結することはない。一方が他方に(親が子どもに)その自立的な存在を与えたり、一方が他方から(子が親から)それを受け取ったりしているからです。

これに対して、兄と妹(ここではポリュネイケスとアンチゴネー)という第三の関係は理想的です。兄と妹は夫婦や親子同様、血縁関係にあるけれど、夫婦や親子とは異なり、不安定で不均衡なものではない。性愛関係や出生関係から解放された、互いに自由な個人として向き合える関係だからです(最近「妹萌え」「妹アニメ」「妹ゲー」といったものがたくさんあるようですが、妹を性愛的関心の対象として見るか否かという点が、ヘーゲル的『アンチゴネー』読解とは決定的に異なるということになるのでしょう)。だから、女性は妹であるとき、人倫的本質を最も高く予感しているとヘーゲルは喝破するわけです。

[婦人の掟としての家族的恭順――『法の哲学』のアンチゴネー解釈]

藤田 しかし、話はこれで終わりません。先ほど見たように、人間の生きる世界はそれ自体が「二つの掟に分裂」(316頁)していて、ひたむきに掟に従う意識は、どちらか一方の掟しか眼中にないのでした。ヘーゲルは、家族の法・掟を女性に、国家の法・掟を男性に担わせます。このあたりも、先ほど阿部さんが「ちょっと古い」というふうにおっしゃっていたところになるかと思うんですけれども、要するに、男は外に出て働き稼ぐ存在として、女は家に残って家事を取り仕切る存在として考えられているように思われます。

人間の掟は、一般的な在り方としては共同体であり、その活動を担うのは男性であり、現実に力を行使するのは政府だが、女性を代表するペナーテース(家庭の守護神)の共同体からの逸脱や、家族の独立を、内部に呑み込み、それらを共同体の一貫する流れに溶かし込むことによって、自ら存在し、運動し、自分を保ち続ける。(…)共同体が家族の幸福を破壊し、自己意識を解体して共同体精神に帰一させることによってしか存続しえないとすれば、共同体は、自分が抑圧しつつ、自分にとって必要不可欠だと認めざるを得ぬ女性的なるものを、自らの内面の敵とすることになる。(ヘーゲル『精神現象学』、322頁)

「共同世界の永遠なる皮肉とも言うべき女性的なるもの」として必然的かつ運命的に国家の法・掟に敗れ、吸収・同化・昇華(弁証法的に言えば「止揚」「揚棄」)させられていく女性という存在の象徴、それこそが「犯罪と知りつつ犯罪を犯すアンチゴネー」だとヘーゲルは考えているのです。以上が『精神現象学』におけるアンチゴネー解釈ですが、大筋は『法の哲学』でも同じです。最初、家族の法から出発し、それが乗り越えられ、国家の法に向かう、その流れの真ん中のところにアンチゴネーを位置づけようとする。

§166

男性:孤立〔対自〕的な人格的自立性と、自由な普遍性を知り意欲する作用とに自己分裂

女性:具体的な個別性と感情との形式によって知り意欲する作用として合一において自己保持

したがって家族的恭順は、それの最も崇高な叙述の一つであるソフォクレスのアンティゴネーにおいて特に婦人の掟として述べられており、感情的主観的な実体性、すなわちまだそれの完全な現実化に到達していない内面性の掟として、古代の神々(…)の掟として(…)、かつ公の掟、国家の掟に対立するものとして叙述されている。――そしてこの対立たるや、最高の倫理的対立、したがって最も悲劇的な対立であって、同書では女性的なものと男性的なものとに個別化されているのである。(ヘーゲル『法の哲学』高峰一愚訳、論創社、1983年、152頁)

したがって、先ほど一時的に「妹」という側面をヘーゲルは強調していたわけですけれども、結婚生活の中に入って、そして、家族・市民社会・国家というふうに上がっていくときには、やはり女性的なものと男性的なものの対立の中にアンチゴネーは取り込まれていってしまい、「婦人の掟」を代表するものとして捉えられてしまうのです。これがまず、ヘーゲルの『アンチゴネー』読解です。アンチゴネーをいわば象徴、エンブレムみたいなものとして、家族が対立・否定・矛盾・葛藤という弁証法的関係を通じて共同体に吸収・昇華されていく倫理を描いたということです。

[妹の欲望、女性の欲望――デリダの『アンチゴネー』読解]

藤田 さて、次はジャック・デリダです。デリダは『弔鐘』という大部の著作の中で、ヘーゲルのアンチゴネー読解を読み込んで再解釈しているのですが、それをごく簡単に二点に絞ってご紹介します。まず第一点目です。

アンティゴネーはここではっきりと名指されているわけではないが、しかし分析全体がその本質的な形象によって魅了されている。妹は、市民にも、妻にも、母にも、決してならない。結婚する前に死んだことによって、彼女はそうした妹的特性のうちに自らを固定し、把握し、凍結させ、変貌させるのであるが、この永遠の妹はアンティゴネーから女性の欲望を取り去っているのである。(Jacques Derrida, Glas, éd. Galilée, 1974, p. 169.)

デリダがここで念頭に置いているのは、先ほどの『精神現象学』における読解です。「どちらも相手を求めたりしない」という、あの箇所ですね。互いに情欲を持ち合うこともないというのであれば、なぜあんなにも兄を執拗に思うのかということです。そのまますんなりいけば国王の息子の嫁(次期国王の妃)になれるというときに、兄の埋葬問題でもめて、婚約まで破棄して、最後は自害までいくでしょうか。「あの人のお弔いを私はするんだから。それで死ぬなら本望ですわ。愛されて、あの方と、私の愛するものと一緒に、私は死んでいきましょうから、清い罪を犯したかどで」という言葉には、やはり兄に対する途方もない執着があるのではないか。ヘーゲルはその欲望をネグっているんじゃないか。「女性の恭順」とか「欲望なき兄妹関係」とか、綺麗ごとで『アンチゴネー』を読解しているけれども、実は女性の欲望、妹の欲望というものをきちんと真正面から受けとめていないのではないか、ということをデリダは言いたいわけです。

[近親相姦の子ども、私生児、孤児]

藤田 二点目は系譜に関わることです。ヘーゲルはアンチゴネーを、家族から市民社会、国家への移行を象徴する或る種の「消え去る媒介者」(ヴァニッシング・メディエーター)として捉えました。「消え去る」という意味では否定的・消極的ですが、不可欠の要素であるという意味では能動的で積極的です。

しかし、よく考えてみてください。『法哲学』といういわば「法」を真正面から論じる書物で、「家族」から「市民社会」を経て「国家」へと至るいわば人倫的(共同体的)生の王道を描く場面のエンブレムとして登場するアンチゴネーは、実は近親相姦の結果生まれた子どもなのです。ヘーゲルは無意識のうちに、親族の基本構造の中に壊乱的な要素を忍び込ませてしまったのではないか、とデリダは考えます。だとしたら、今までのように「父から息子へ」という系譜の形で家族を考えるのではなく、少し別の考え方をしてみたらどうか。私生児的な、あるいは孤児的なとり方をしてみたらどうか、とデリダは言うわけです。

系譜というものは、父から始めることはできない。(…)私生児的な足取り(démarche bâtarde)。(…)ヘーゲル的家族のうちに私生児のための場所はあるだろうか? (…)私生児的な道(chemin bâtard)とは、したがって、家族の輪に自然と従うふりをするものでなければならないだろう。(Glas, p. 12.)

そしてもし孤児院(orphelinat)が無意識の構造だとしたら? (…)孤児的無意識(inconscient orphelin)以上に非オイディプス的、さらにはアンチ・オイディプス的なものはない。(Glas, pp. 186-187.)

こういう読み方をすると、精神分析で言うエディプス・コンプレックスみたいなものからはみ出るような、そういう新しい家族の可能性というのを考えられるのではないか、ということですね。これは、言葉からも分かるように、ドゥルーズ=ガタリに通じる考え方です。ちなみに、『アンチ・オイディプス』にも「無意識は孤児である」という概念が登場します(河出文庫上巻、113頁)。

[「兄」の名――バトラーの『アンチゴネー』読解]

藤田 時間がないので足早にならざるをえませんが、三番目のジュディス・バトラーです。バトラーはデリダ同様、アンチゴネーの兄に対する近親相姦的な欲望に注目します。

精神分析理論をアンティゴネーから見直すことによって、生物学的再生産や家庭の異性愛化に基づいた親族関係を合法化し規範化しているのが近親姦タブーであるという仮説に、疑問を呈することができるかもしれない。(…)近親姦タブーを土台に、どんな新しい親族関係の形態が出現することができるのか、また出現するのかという問いは、あまり発せられてこなかった。(ジュディス・バトラー『アンティゴネーの主張――問い直される親族関係』竹村和子訳、第3章「乱交的服従」(Promiscuous Obedience)、青土社、2002年、131-132頁)

バトラーがぽろっと言っていることで非常に興味深く、そして、デリダともうまく通じる部分だと思うので、ちょっと読みます。

アンティゴネーは「お兄さま」と言うが、それは「お父さま」という意味なのか。彼女は自分の親族の死を嘆く公的権利を持っていると主張したが、何人の親族の死を、嘆かぬままに放置しておいたのか。彼女が何人の家族を亡くしたかを考えれば、母、父、縁を切った妹、もう一人の兄のすべてが、そこ、還元不能な兄の場所に凝縮しているとみなしえないだろうか。アンティゴネーの行為を扱う精神分析のアプローチの何が、対象の多重決定に対する考察を、まえもって排除しているのか。親族関係の語彙に漂うこの曖昧さは、はっきりとポスト・オイディプスのジレンマを示している。(…)彼女の兄は、ただ一つの名前しか持っていないのか。(同上、132,133,135頁)

一見すると兄のことにこだわっているように見えるけれど、実はそうではなく、「お兄さま」という言葉の中に、いろんな人たち――母イオカステ、父オイディプス、縁を切った妹イスメネー、もう一人の兄エテオクレス、つまりは家族の成員すべて――に対する近親相姦的な愛が、しかも多重決定の形で凝縮しているのではないか、と。これは非常に興味深い指摘です。従来の読解では、アンチゴネーはただ一人の兄にこだわっていると思われてきたけれども、その兄という名の中に、さまざまな親族関係やさまざまな人格が入り込んでいるのではないかという解釈です。

うまく使えばこの解釈を補強してくれるかもしれないのが、先に引用したスタイナーの解釈です。ギリシア語の動詞活用には単数(singular)と複数(plural)の他に「双数」(dual)がありますが、スタイナーは、アンチゴネーがポリュネイケス埋葬の手助けを妹イスメネーに求める際に双数形を用いている(そしてイスメネーが断った後ではもはや双数形が用いられない)という事実に注目して、次のように述べています。

アンチゴネーの表現の後背地をなすもの、つまり西欧において個の観念がゆっくりと発展するのに伴ったに違いない遺伝的・社会的な葛藤と混迷(自我というものの暗い病因)は、まったくわれわれの手の届かぬところにある。実際、アンチゴネーが呼び起こす家族の絆の神秘には、現代のわれわれと同様、ペリクレス時代のアテナイ、いやソフォクレス自身にさえ忘れ去られた反響音があったのかもしれないのだ。(294-295頁)

しかし、せっかく太古の昔からの「家族の絆の神秘」を解き明かす鍵概念として「双数性」に注目しながら、スタイナーは明らかにそれを「血縁性」(consanguinity)のカオティックな融合に還元してしまっています。「始源の血縁の混乱と融合(con-fusion)を暗示することから、この単語は徹底的な社会的独自性と孤立、オイディプスの二人の妹=娘を一人の「共同の」存在に変える特殊性へと意味を変えてゆく」(291頁)。アンチゴネーの叫びは、近代的な個人主義を乗り越えようとして儚く挫折していく太古的な集団性への希望だというわけです。これでは「双数性」ではなく「混沌性」「溶融性」です。個人性と共同体性、単数と複数の対立を止揚するように見えて、実は手つかずのままに保存してしまっている。

ですが、一貫して一人称の代名詞を使い、単数の所有形を持ち出すイスメネーの「弱々しい単数の兄弟関係」に対して浴びせかけられるアンチゴネーの「皮肉な双数性の嵐」が、「人間の個というものに対する新しい配慮(discretion)」(295頁)――discreteはまた、「切り離された」「断片的」なものでもあります――を疑い、指弾しているのだとすれば、双数性(duality)のうちに、個人性(individuality)の否定ではなくその批判を、ドゥルーズが「分人性」(dividuality)と呼ぶものを見るべきなのではないでしょうか。

さらに加えて、古代ギリシアの劇場においては、仮面(ペルソナ)をつけた男の俳優がアンチゴネーを演じ、イスメネーを演じるもう一人の仮面をつけた男の俳優に語り掛けていたという事実をさらに思い起こすならば、私たちは個人性や人格性(personality)といった一見きわめて抽象的に見える諸概念をめぐる議論が、愛・性・家族を考えるうえで、もしかすると決定的に重要なのかもしれないと考えることができます。これこそ、「結婚の形而上学とその脱構築」という名のもとに私が展開したいと考えているプロジェクトの中心的な課題なのです。もはやこれ以上この「分人性」について展開する時間的余裕はまったくありませんので、詳しくは岩野卓司編『共にあることの哲学と現実』(書肆心水)所収の拙論をご覧ください。

[家族の脱構築のために]

藤田 では、結論に入ります。デリダやバトラーの考察から、一体何を「家族の脱構築」として引き出せるのでしょうか。三点だけ指摘するにとどめます。一点目は、何を家族と考えるのか、再考の余地があるということです。

何を「家族」と呼ぶのでしょう? 家族が永遠的だと言うことには躊躇せずにいられません。変わらないのは、〈歴史〉に一貫し続けるのは、何らかの家族が存在する、あるいは存在すると想定されるということであって、つまり、生殖を軸に組織された社会的絆が存在するということです。(…)それは制度化されたものであって、たとえ廃止されないにせよ、少なくとも恐ろしく複雑なものにされるときがやって来るだろう――さらに、そのようなときはすでに告知されているのです。(デリダ『来たるべき世界のために』、54-55頁)

今までは、父、母、しかも血のつながった父・母を家族だと考えてきたかもしれませんけれども、先ほどの宮﨑先生のデリダの話の中にもあったように、そのような単純な血縁を基盤とする家族制度が「恐ろしく複雑なものにされる」可能性があり、それどころかそのような現実がすでに到来しつつある、ということですね。

二点目は、同性結婚における異性の親の存在についても再考の余地があるという点です。

同性愛の男性カップルは、子供に2人の父親を提示したり押し付けたりするのでしょうか? それは分かりません。同性愛の女性カップルは2人の母親を生み出すのでしょうか? どちらの状況でも、「私たちのところ」では、ひとりの父親とひとりの母親、父親に類するものと母親に類するものが、常に存在するのではないでしょうか? さらに、祖父母や叔父叔母などが存在するのではないでしょうか? または、常にそうであるように、友人たちの中にあらゆる種類の代役や代理人がいるのではないでしょうか? (…)フロイトやその後継者たち(ラカンも含みます)では、エディプス理論はひとつの固定的なモデルを、すなわち父母の安定した同一性を想定しています。とりわけ、代替不可能なものとして想定された母親の同一性をです。(同上、52頁)

お父さんが2人いるから、その家族の中には父親的存在しかいない、というふうに言えるのかという問題ですね。男性が2人で結婚したとしても、やっぱりそこには、お父さん的役割と、お母さん的役割とかというのがあったりするんじゃないのか、ということです。そう考えると、男性イコール父親、女性イコール母親というのは、ちょっと安易にすぎるのではないか、もう少し哲学的に深く考える可能性が出てくるということですね。

三点目は、同性愛カップルなのか異性愛カップルなのかということよりも、ある意味では重大で深刻な争点です。それは、究極的には「一対一」というのは絶対外せない条件なのか、ということです。

近い将来、2、3人の子供を持つ異性間カップルという、西洋の典型的な家族細胞モデルが問題となることでしょう(…)。この支配的なモデルが「カップルモデル」にとどまることを忘れてはなりませんが、それはともかく、このモデルは他のカップルを包含、内含、帰納します。すなわちカップルの組み合わせ理論を含んでいます(カップルがカップルにとどまる、つまり「一対一」にとどまることを前提にする――これこそがこのモデルが要請する唯一の条件です――としての話ですが)。(同上、50頁)

NHKで数カ月前にやっていた「2030年、家族がなくなる?」という番組の中で、女性の同性愛カップルが養子縁組で子どもを持つが、その子どもは、その女性の1人と、それからその女性のお兄さんの恋人である同性のパートナーの精子を合わせたところから生まれた子どもだと。要するに、レズビアン・カップル2人と、その兄弟にあたるゲイカップル2人という、4人で1人の子どもを育てていると事例が今実際にアメリカにある、と紹介されていました。例えばそういうことがこれからどんどん出てくるんじゃないか。これまでにも実はあったんじゃないか。そうすると、お父さん一人にお母さん一人じゃないとうまくいかないということはないんじゃないか、ということになっていくわけですね。

以上三点をまとめる意味で、デリダがおそらく「家族の脱構築」の理念的な到達点と考えているであろう引用を読んでおきます。

「婚姻」という言葉と概念、この曖昧さや宗教的で聖化された偽善、世俗的な憲法にはいかなる場も持たないものを廃止して、契約に基づく「市民的結合」に代えるのです。それは〈連帯の市民契約〉〔フランスのPACS〕を全般化させ、洗練させたようなものであり、性も数も強制されないパートナー間の、柔軟で調整された結合です。(デリダ『生きることを学ぶ、終に』鵜飼哲訳、みすず書房、2005年、50頁)

これが非常に柔軟な結合形態、結婚に代わる新たな形ではないかとデリダは考えているわけです。

[来たるべきヘーゲルのために]

藤田 さて、これだけだと、デリダとバトラーは愛・性・家族に関して興味深いことを言っているが、ヘーゲルはそうでもないといった印象を持たれてしまうかもしれません。しかし、それは私の言いたいこととは少し違います。そこで、最後にその点を強調しておきたいと思います。

バトラーと言えば、『ジェンダー・トラブル』(1990年)などが有名ですが、実は出発点はヘーゲル研究です。彼女の学位論文『欲望の主体』は、フランス現代思想がヘーゲル哲学をどう受容したのかを考察したものです。コジェーヴやイポリットといったヘーゲル研究者だけでなく、ラカンやデリダなどの比較的ヘーゲルに親和性の高い思想家だけでもなく、フーコーやドゥルーズといったかなりヘーゲルに批判的な哲学者も含めて論じているのですが、そこでバトラーはこう言っています。

ヘーゲルからの「断絶」を語ることは、ほとんどいつも不可能である。というのも、ヘーゲルがまさに「断絶」を彼の弁証法の中心的な教義にしているからだ。(Judith Butler, Subjects of Desire, Hegelian Reflections in Twentieth Century France, Columbia University Press, 1987, p. 6)

私はまさにそういう印象をヘーゲルの愛・性・家族観に対して持っています。多少誇張のある表現かもしれませんが、次のように言う研究者もいるくらいです。

社会生活、政治生活――客体精神と言ってもいいかもしれない――(…)『精神現象学』は、倫理的世界をその問題や特殊概念も含めて真剣に受け取った最初の哲学的著作の一つである。このようにしてヘーゲルは、たとえば家族を、プラトンが魂や自己認識の問題を扱うときに用いたのと同じ要求をもって分析した。これからは、いかにしてギリシャ世界は失敗したのかを、おそらくその社会全体を活気づけそして滅ぼしたであろう焦点に沿って理解するために、深い闇に隠された集団構造へ向かって諸《観念》の歴史の下部までをも冒険せねばならないのだ。こうした無意識の矛盾こそ、ソフォクレスが力強くプロットに組み上げたものであった。特に『アンティゴネー』である。(…)ここ〔『精神現象学』〕ではフロイトもラカンも、ヘーゲルほどの勇気をもってソフォクレスを徹底的に読み込んでいなかったことが明らかになる。それは時代に先駆けてアンチ・オイディプス的であり、かつ反精神医学的でもあった。(ジャン=クレ・マルタン『哲学の犯罪計画 ヘーゲル『精神現象学』を読む』信友建志訳、法政大学出版局、2013年、163,176頁)

「最初の哲学的著作の一つ」であるかどうかは措くとしても、ヘーゲルが近代において本格的に愛・性・家族の問題に取り組み、それを一つの思想体系にまとめ上げた哲学者の一人であるということは疑いえないと思います。だからこそ、私たちは繰り返しヘーゲルに立ち返り、ヘーゲルを読み直す必要がある。この意味で、アンチゴネーという名に関する次の指摘はとても興味深いものです。

antiという接頭語は「反」という意味と「代」という意味の、二つを有している。gonēはgonosは(親族、血統、子孫)の派生語であり、「子孫」「世代」「子宮」「種」「誕生」すべてを同時に示している。この語源上の多義性を土台にして(その名前の核心に、意味をめぐる闘争があるので)、アンティゴネーは親族関係と政治の対立だけではなく、(親族関係を超える愛情(フィリア)である破壊的欲望に導かれた兄への愛を表されているように)親族関係との対立をも体現していると言うことができる。(Sathis Gourgouris、バトラーによる引用、168頁)

そうすると、「親族関係ということに対する対立」を意味する名として、「アンチゴネー」を受け取ることができるかもしれません。アンチ・ゲネスということですね。そこから考えてみると、このアンチゴネーという人を、単に家族の象徴として、つまりヘーゲルが読んだように読むのではなくて、むしろ、来たるべき新たな家族関係の形象として読むこともできるのではないでしょうか。そして、私たちは同じことをヘーゲルに対しても企てることができるのではないでしょうか。つまり、ヘーゲル自身に抗して、来たるべき新たなヘーゲルを読むという企てが可能なのではないでしょうか。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

宮﨑 どうもありがとうございました。疑問やコメントのある方はいらっしゃいますか。

[信じるためには、それを可能にするものが必要?]

藤田 宮﨑さんの発表の中で、これは僕は、半分は納得するんですけども、もう半分はどうかなと思うのは、「信じる」ということが最終的に、父を決めたり、母を決めたりするんだというわけですけども、でも、その信じる行動をもうちょっとよく考えてみると、そんな単純に、例えば「この人をお父さんと信じるから、お父さん」みたいな話でもないと思うんですよね。そう信じるようにさせられる何かがあるから、やっぱり信じるということになるわけで、それは何なのか。

宮﨑裕助 新潟大学准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。哲学、現代思想。著書に『判断と崇高──カント美学のポリティクス』(知泉書館、2009年)、『ジャック・デリダ──死後の生を与える』(岩波書店、近刊)など。

それがあまりにも自明視されたものとして言われがちなので、そこに反論していくことは必要であって、だからといって何かのきっかけなりなんなりを否定するわけではない。ですから、遺伝子主義や血統を本質化することへの反論と、なにかのきっかけが家族への信を引き起すということとは分けていく形になりますね。きっかけといっても、やはりそれはある種の幻想なんですよね。幻想だけども、それは不可欠な幻想で、それが何に依っているのかというのは、さまざまだということです。

[アンチゴネーの家族が家族の法の象徴でよいのか?]

宮﨑 では、藤田さんへの質問というか、アンチゴネーの問題ですけども、アンチゴネーは、むしろ国家の法に対して、家族にこだわることで抵抗できる、家族の、国家に吸収されないような私秘的な掟というか、ヘーゲルはその相克を悲劇としてとらえて呈示しているわけだけれども、それは、逆に読めば、ヘーゲル的な国家論理には回収されないような家族の掟を積極的に打ち立てている、そのように打ち立てた物語として読めるわけですよね。それを、どういうふうに後半の話とつなげられるのかなというのが、ちょっと見えてこなかったので。家族自体が、でも、脱構築という議論になると、妹がこだわる家族の法というもの自体が成り立たなくなっちゃうんじゃないかという、大ざっぱに言えばそんな話なんですけれども。

藤田 そうですね。確かに、アンチゴネー自体のとらえ方を変えるというよりも、そのアンチゴネーが置かれている家族自体のほうを考え直す、というふうにはなっていると思うんですね。デリダ自体が、多分そういうふうになっているとは思うんですけれども。

だから、まず最初に、アンチゴネーが置かれている家族というのが、実は近親相姦的なことによってできている家族じゃないか。それが、アンチゴネーが家族の法の象徴として出されているけども、しかし、実はその家族というのは、言ったら乱倫の家族であって、それがその象徴として扱われているということ自体が、極めて症候的ではないかという、そういう読みだと思うんですね、デリダは。だから、家族のほうの考え方を、ちょっと、ばらしていくということにはなっているとは思います。

宮﨑 結局それはなにか他なる家族というか、少なくともオイディプス的な家族ではない、と。

藤田 そうですね、はい。

[私生児的なものを愛するとは]

宮﨑 阿部さんのほうからから、最後に何か言っておきたいことはありますか。

阿部ふく子 新潟大学准教授。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。近代ドイツ哲学、哲学教育研究。著書に『思弁の律動――〈新たな啓蒙〉としてのヘーゲル思弁哲学』(知泉書館、2018年)、共著に『人文学と制度』(未來社、2013年)など。

宮﨑 そうですね。確かにデリダのいうような「すべての愛すべき子どもは私生児だ」ということが意味を持つのは、そうじゃない場合、つまりまずは嫡出子であるべきだということが前提となっている社会のなかで、こういう議論が初めてできるんだということであって、初めから認知しているかどうかが問題にならない社会であったら、私生児や非嫡出子といってもそれはさしたる意味はもたないわけですよね。

ただ、デリダが強調しようとしているのは、だからといって、じゃあ、その血縁関係や認知の有無なんかが前提で、じゃあ、この子は私生児だから、正統の子どもではないんだというような考え、だから、本当には愛せないし愛すべきではないみたいなことになるのかというと、それは反対で、むしろ子どもの子どもたる本質は、私生児性のほうにこそあるんだということを、逆転させて言うわけです。

つまり、もうちょっとおだやかに言うと、この子は自分が育てた、で、自分の何ものかを受け継いだはずのものだとしても、それはつねに自分で去っていくかぎりでのものである。子は自立して、最終的には親元を去っていって、いつの間にか育ててもらったことを忘れてしまう、というか自立した人間として出ていくことが前提であるがゆえに、愛することができるし、愛すべきものでなる。そういう自分に帰属しえない何者かとして、もともと子どもというのはいるんだ、ということです。

藤田 デリダでよくあるパターンの話で、贈与の話とこれ、全く同じ話だと思うんですけれども、贈与というのは、基本的には、あげられるものをあげるのは贈与じゃないという考え方があるわけですね。そんな簡単にあげられるようなものをあげるのはギフトではなくて、本当のギフトというのは、自分があげにくいというか、もうほとんどあげるのが不可能なようなものをあげて、初めてギフトと言えるんだ、というふうに考える。

で、ここでも、子どもを愛するときに、「いや、おまえは俺と似ているから」とか、「おまえは俺の父似だから」とか、そういうことを言って愛する、そんな理由があるような愛だったら、それは本当の愛と言えないだろう。

宮﨑 自分のものを単に押しつけているだけで、それは。

藤田 そう。だから、自分と似ていない、あるいは自分と血がつながっていなくても愛せて、初めて「愛せている」というふうに言えるんだとすると、本当の愛というのは要するに、その、私生児的であったり、非嫡出子的なものを愛するということになるんだという。

宮﨑 それが基本的なところですね。はい。もうちょっと、ここで受けたいところですが……。じゃあ、どっちか、手短に。

[同性婚の親を親と信じられるか]

大島梨沙 新潟大学准教授。北海道大学大学院法学研究科博士課程修了。民法学。共編著書に、『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年)。共著に、『家族研究の最前線②出会いと結婚』(日本経済評論社、2017年)など。

宮﨑 そうですね。そこは、むしろ法律用語としてどのように説明すべきか助けてほしいんですけれども(苦笑)。……曖昧な言葉遣いになっていましたね。

大島 はい。ちょっと、そこの言葉づかいが気になったものですから。

宮﨑 デリダの議論の要点を繰り返しておくと、血統があろうとなかろうと、認知によって子は子になるということが一方であるわけですが、私生児や非嫡出子こそが子どもの本質であると言われるのはそうした認知によって家族に囲い込むことすらも子どもは裏切るものとしてはじめから存在しているということなんですね。認知していない私生児でも血統があるからやはり私の子どもであるという話ではなくて、デリダのいう私生児性は、血統や遺伝子によっても認知の有無によっても子どもとの絆は保証されないということ、むしろ子どもへの愛がそうした絆のもろさ、子どもの他者性を肯定するところにこそ始まるということを言おうとするものなんですね。

大島 それから、もう一つ、質問したいことがあります。先ほどの、「信じることができる」ためには何か裏が必要じゃないかという話を聞いていて思い出したのが、法学系での同性婚をめぐる議論です。その中で、同性婚は認めるべきではない、なぜならば、同性カップルが子どもの「両親」となることは認められないからだという考え方があります。この考え方によれば、不妊の男女の婚姻夫婦が養子縁組や生殖補助医療によって子どもをもち、その子の「両親」となることは問題ないけれども、同性同士の「ふうふ」が養子縁組や生殖補助医療によって子どもをもち、その子の「両親」となることは認められないということになります。そこで何を問題にしているかというと、男女の2人を「両親」にもつ子どもであれば、その(少なくとも一方とは)血縁のない男女の両親ことを「親」だと思える、その2人が親だと信じることができるんだけれども、同性同士の2人であれば、「親」だと信じる前提がないと。

宮﨑 子どもが、そうは思えないとされるわけですね。

大島 子どもが、そうは思えない。で、そういう状況をつくり出すことが、子どもにとってよくないことなので、同性婚は認めるべきでないというような議論があるんですけども、こういった考え方に関しては、宮﨑さんはどのようにお答えになるのかなというのがちょっと気になったものですから、何かお考えがあれば、お聞かせいただきたいなと。

宮﨑 非常に難しい問題ですよね。で、それ以外にも確かに、要するに生物学的にみて、自分たちの子どもを生むことができないカップルなのだから、そういう親は結局子どもを責任を持って育てきれないんだ、みたいな話をする人もいますよね。そういう同性婚とか単なる契約的な婚姻の形では、つまり、子どもをもつべきではないとされてしまう。養子を迎えることのできる家庭の条件といった問題もかかわってきますよね。

それはもう一般論はできないというか、そこはまさに試練という感じでしょうかね。ただ、少なくともはっきりさせるべきこととしては、現状の社会では傾向的にうまく親になれないということがありうるかもしれないけれども、最初に生物学なり法なりをもちこんで禁止するように決めちゃってはだめなんじゃないか、ということですね。でも、そこは今後の社会状況とか、歴史的ないろんな条件に応じて、どんどん変わっていくことでもあるのかなとは思います。

藤田 ええ。だから、まさに自分でそれに気づくべきものを、だまされたというふうに考えてしまうということですよね。それは、でも、社会的なさまざまな、プレッシャーとか、先入観を植えつけられるコンテクストがあると思うんですね。それによって、どうとも考えられる。最初にどうしても「あ、うその父親だったんだ」というような考え方をしてしまうのは、本当は社会を変えるべきなんだけれども、逆転したことなんだけれども、実際にそれが生じて問題になるということもわかります。

下篇へつづく――。

*宮野真生子さんは2019年7月22日にご逝去されました。心よりお悔やみ申し上げます。さまざまな事情が重なり、公開は今(2019年12月)になってしまいましたが、宮野さんには既に校正をしていただいていました。登壇者、編集部ともに、この記事を通し、宮野さんの残された言葉と思想にふれる方が一人でも多くなることを願っています。

*《ジェンダー対話シリーズ》第7回は、2016年11月18日に新潟大学 五十嵐キャンパスで行われた「家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?」(登壇者:阿部ふく子、大島梨沙、宮﨑裕助、藤田尚志、宮野真生子、主催:新潟哲学思想セミナー(NiiPhiS))を元にしています。なお、本イベントの書き起こしは、科学研究費基盤研究(C)「フランス現代哲学における主体・人格概念の分析(愛・性・家族の解体と再構築を軸に)」研究課題番号:16K02151(研究代表者:藤田尚志)の助成を受けています。また、ウェブでの掲載にあたり、ナカニシヤ出版様のご協力を得ました。記して感謝申し上げます。

【登壇者プロフィール】

阿部ふく子 (あべ・ふくこ)新潟大学准教授。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。近代ドイツ哲学、哲学教育研究。著書に『思弁の律動――〈新たな啓蒙〉としてのヘーゲル思弁哲学』(知泉書館、2018年)、共著に『人文学と制度』(未來社、2013年)など。

宮﨑裕助 (みやざき・ゆうすけ)新潟大学准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。哲学、現代思想。著書に『判断と崇高──カント美学のポリティクス』(知泉書館、2009年)、『ジャック・デリダ──死後の生を与える』(岩波書店、近刊)など( 本ウェブに掲載されたデリダの家族論の完全版が、近刊のこのデリダ論に収録されている。ぜひこちらもご覧いただきたい)など。

大島梨沙 (おおしま・りさ)新潟大学准教授。北海道大学大学院法学研究科博士課程修了。民法学。共編著書に、『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年)。共著に、『家族研究の最前線②出会いと結婚』(日本経済評論社、2017年)など。

藤田尚志 (ふじた・ひさし)九州産業大学教授。博士(哲学、リール第三大学)。フランス近現代思想、アンリ・ベルクソン研究。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(宮野真生子と共編、ナカニシヤ出版、2016年)。現在、「けいそうビブリオフィル」にて、『ベルクソン 反時代的哲学』を連載中(近刊)。

宮野真生子 (みやの・まきこ)福岡大学准教授。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。日本哲学史、九鬼周造研究。著書に『なぜ、私たちは恋をして生きるのか−−「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史』(ナカニシヤ出版、2014年)、『急に具合が悪くなる』(磯野真穂と共著、晶文社、2019年)、『出逢いのあわい――九鬼周造における存在論理学と邂逅の倫理』(堀之内出版、2019年)。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(藤田尚志と共編、ナカニシヤ出版、2016年)など。2019年没。

》》ジェンダー対話シリーズ・バックナンバー《《 【これまでの一覧は 》こちら《 】

第6回 家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?(上)

第5回 愛・性・家族のポリティクス(後篇)

第4回 愛・性・家族のポリティクス(前篇)

第3回 息子の『生きづらさ』? 男性介護に見る『男らしさ』の病

第2回 性 ――規範と欲望のアクチュアリティ(後篇)

第1回 性 ――規範と欲望のアクチュアリティ(前篇)