「名前のない家事」をめぐって始まる平山亮さんと山根純佳さんの往復書簡連載、今回は山根さんから平山さんへの応答です。[編集部]

平山 亮さま

お手紙ありがとうございます。他者の生活・生存を支える労働のなかで、相手のニーズを察知し、どんな手助けをすべきか思案し、またさまざまな資源を調整するという活動(Sentient Activity)を、男性ができない/しにくい/してくれないという問題は、私が長らく考えてきた「女性が他者のニーズに結びつけられるのはなぜなのか」という問題と裏表の関係にあります。この「名もなきケア責任」の「見える化」と「使い道」を探る作業にお誘いいただきとてもうれしく思っています。

前便で記してくださったように、平山さんが議論されているケア責任に伴うSA(Sentient Activity)という言葉は「名もなき家事」とは重なりつつも、異なる広がりをもつ概念ですね。ただし、まったく切り離して考えることもできません。少なくとも、子育て、介護をしている人からみれば、料理や掃除といった家事労働も、子育てや介護というケア労働のなかの一貫として位置づけられている場面が多くあります。そこで、ここでは「ケア」という労働のなかの一部に食事をつくる、掃除をするといった「家事労働」があると考えたいと思います。厳密には、ケア労働のなかに含まれない家事労働として家や家財を維持するための作業(掃除や庭の手入れ)もありますが、ここではこれらについては議論しません。

以下では「名もなきケア責任」を念頭に私が考えていることを書かせていただきます。平山さんのご著書でSA(Sentient Activity)の概念に触れて、私が真っ先に思い浮かべたのは、震災後に出会った福島から自主避難したお母さんたちの悩みと葛藤でした。震災後山形に住んでいた私は、父親が福島に残したまま母子のみの避難をした母親たちの葛藤や生活の不安を聞いてきました。原発事故後、放射能被曝のリスクをめぐってさまざまな情報が錯綜したなか、子どもに健康被害がでるのではないかという不安のなかで、親として何をするのが最善なのかを悩み、暗中模索の中で避難を決断していました。実際に避難や疎開をしなくとも、放射能被曝のリスク情報を検索したり、水や食料品を選んだり、遊ぶ場所を限定したりといった調整をした方もいらっしゃると思います。これらは、掃除や食事という家事労働とは別の、「子どもの生活・生存を支えるために」を思い悩み、利用する資源(生活する場や食材)を調整する子育てのマネジメントといえるでしょう(ただし、後で述べますがマネジメントにもさまざまな「タスク」が伴います)。

そして思案し調整するという責任は、子どもの健康や安全を守るために避難するという決断だけではなく、避難先での生活のなかでも大きく母親たちにのしかかっていました。いわゆる「自主避難」の問題について、私は、男性を稼ぎ手する性別分業と、そのなかで女性に割り当てられた「ケア責任」がもたらした被害として考えてきました[1]。ただ母親たちの葛藤や負担を「ケア責任」という言葉では十分に説明しきれていない、という歯がゆさもありました。平山さんの著作でSAの概念を知ったときまさに目から鱗でした。避難した母親たちが被った「精神的不利益」とは「感知し、思案し、調整する」責任ゆえに生じた不利益だったのだと。

母親の不安と責任の原因

まず避難の問題に絡めて、この責任が、男女間に不均衡に配分された責任ということについてお話させていただきます。父親を福島に残した母子の避難が多かったのは、男性には稼ぎ手役割を期待するということも理由ですが、避難の決断を率先してきたのは母親たちでした。しかし、国が指示した避難区域外からの避難に対しては「非科学的」「母親のヒステリー」といった非難のまなざしが向けられました。「科学・理性(男性)」対「感情(女性)」という二元的な見方に対し、私は不安や避難が「理に適ったもの」だと説明することに苦労してきました。平山さんが指摘された「SAは女性特有の性質」という見方は、「細やかな心遣い」として称賛されることもあれば、「女性は感情的」というレッテルにもつながるのです。

なぜ父親よりも母親が「子どもの健康」への責任を引き受けているのでしょうか。それは、女性が妊娠し出産するという生物学的な状況だけに起因するわけではありません。妊娠した瞬間から病院における検診やメディアの言説をとおして「子どもの健康への責任は第一義的に母親にある」と社会が求めているのです。その典型が妊娠初期に自治体窓口で配布される「母子健康手帳」です。母子手帳の内容は、妊娠中の経過にはじまり、出生時の体重・身長、子どもの成長曲線や健診の記録、予防接種の記録ですが、これらは「母子」の記録だと公的に位置づけられているのです。最近では、父子手帳を配布している自治体もありますが、母子手帳と父子手帳を別につくるまでもなく「子ども健康手帳」ひとつで十分でしょう。産後に父親が子どもを病院に連れていくことを考えれば、「妊娠中の経過」だって、母親だけが知っていればよいという事柄ではありません。

また子どもが産まれた後も、離乳食教室や定期健診は平日に開催され、もっぱらお母さんの担当になります。市の健診で「お父さん」だけの親子がいると、保健師さんが「お母さんたち」と呼びかけられずにとまどうシーンがみられます。そしてこうしたイベントでは、食事ひとつとっても、単にお腹を満たせばよいのではなく、「子どもの発達にあわせ、健康を維持するための食事づくりをせよ」というメッセージが発せられるのです。その意味で、社会の側が母親に子どもの健康維持するために「思案、調整」する活動=SAを期待しているわけです。いわば、こうしたマネジメントのうえで、父親たちは、離乳食を食べさせたり、休日に公園に連れていくという「タスクの遂行」をすれば育児に参加しているということになります。もちろん、母子手帳を熟読し予防接種の日程を把握しているお父さんや、離乳食づくりに積極的なお父さんもなかにはいるでしょうし、今後増えてきてくれることを祈ります。

そして、子育ても介護も同じことを繰り返していればよいのではなく、変化する日々の子どもや高齢者の状況に合わせて、ケアの内容を調整しつづけることが必要となります。これは「SAの仕方は個別的なもの」とする平山さんの議論にかかわる点かと思います。成長や健康状態に合わせて食事を変える、心身の状況次第で病院に連れていく、保育園や学校でトラブルが生じたときにその対応策を考える。子どものようすをみながら、ときに話を聞きながら、今何がおこっていて、どう対応すべきか迷い、考えるという作業をおこなっているわけです。ケアをするというのは、ちょっとした変化を敏感に察知したり、今までの生活を見直したりといったまさにSAの連続であり、ケア責任を負うとはこの調整の連続を引き受けるということなのです。これは、母親が「自己犠牲的」であるとか「利他的」であるということではなく、ケア責任を引き受けることに伴う継続的な調整活動なのです。その点でケア責任を負う人は、受け手の状況変化に対し敏感に生活を「調整し直す」体勢ができているともいえます。

このように、社会は母親に子どもの身体的、精神的状態を良好な状態に保つ責任を求めており、何か問題が生じたときにはそれを「母親の責任」とみなしてきました。ケア責任を担う者は、自分がマネジメントしている食生活や日常の生活をとおして子どもの健康に問題が生じれば、それを自分の責任として引き受けなければいけない状況におかれているわけです。このように考えれば、現代社会の母親が放射能被曝のリスクに敏感になることや、「子どもの健康をマネジメントする責任」をまっとうするために避難という「生活の再調整」を考えることは、きわめて理に適ったことだといえるでしょう。

「暫定的ニーズ」の判別と情報収集

さらに平山さんの議論に触発されて、「見えないケア責任」をめぐって考えたことが2つあります。ひとつは、SAの「感知する」という側面にかかわることです。育児でも高齢者のケアでも、ケアの受け手の「必要=ニーズ」ははっきりと「感知」できるものではありません。子ども本人が何を望んでいるかはおろか、何を言っているのかすらわからないことは多々ありますし、「お菓子食べたい」「寝たくない」「風呂に入りたくない」という「主観的ニーズ」を表明していても、それをそのまま本人の「最善」として尊重するわけではありません。特に子どもの場合には、親が子どもにとって必要と考えるものを与えるという「パターナリズム」がケアの前提となっています。原発事故による避難の場合にも、中高生が自分から避難を希望したケースがありましたが、それより小さい子どもが「避難のニーズ」「被曝を避けたいニーズ」を表明するわけではありません。子どもにとって最善のニーズは、子育てをめぐる専門的知識や、子どもの普段の生活のようす、子どもが言っていること、これらを勘案したうえで、親によって「子どもにとってよい」と想定されたニーズなのです。これは「庇護的ニーズ」と呼ばれています[2]。

そして親による「庇護的ニーズ」は、「さしあたって」ニーズとして想定された「暫定的ニーズ」にすぎず、事後的に「違った」と判断される可能性があります。子どもの教育が典型ですが、この教育をしたらこのような結果がでるという正解はわからないなかで、「こうかな、ああかな」と迷いながら、最善と「思われる」策を講じているわけです。しかしその判断は容易ではありません。避難した親から聞かれたのは「何が正しいのかわからなかった」「避難したほうがよいのかわらかなかった」など、「子どもの最善」を判定することが非常に困難だったという声です。今までの生活をつづける、避難する、元の地域に戻る、親それぞれが判断した「暫定的ニーズ」に従って震災後の生活をしているわけですが、これは「子どものニーズ」や「最善の利益」を理解したうえでの「選択」とはほど遠いものです。

また「暫定的ニーズ」の判定作業には、情報収集が必要となります。関連する専門的知識や情報を取得し、それらの信憑性を見極め判断するという作業です。原発事故後、SPEEDI情報が開示されなかったり、「ただちに人体や健康に及ぼす数値ではない」とする会見など、政府の出す情報への不信が広がりました。一方で、放射能汚染の程度子どもの被曝のリスクに関して、さまざまな専門家やメディアの言説が入手可能であり、それらのうちどの情報の信憑性が高いかを判断する作業は個々人に委ねられたわけです。なかには、何が正しいかわからず情報収集すらいやになった、という方もいらっしゃるでしょう。避難した母親たちは、自治体が公表する放射線量と自分で計測した数値のズレや、「年間20mSV以下は安全」とする基準と「子どもはより放射線感受性が高い」という説明の関係について疑念や疑問を感じていました。重要なのは、こうした判断の背景にあるのは、情報を収集し、比較し信憑性を確かめるという認知的な作業だということです。福島定住者よりも避難経験者のほうがメディア・リテラシーの高いという調査結果も出されています[3]。

このようにニーズの「感知」といっても、子どもの「主観的ニーズ」は明確ではなく、「庇護的ニーズ」によってケアする場面が数多くあること、さらに親はその判断に「確信」をもっているわけではなく「暫定的な最善」にすぎないという点を強調したいと思います。そして「主観的ニーズ」に従って「タスク」をこなすのではなく、「相手にとって望ましい」「庇護的、暫定的ニーズ」を判別する場合には、その「判別」に伴う責任がでてきます。これが子育てや介護における「ケア」の重要な側面だと思います[4]。そして原発事故のような災害や非日常の場面ではさらに「庇護的ニーズ」の判定も難しくなります。その意味で、母親たちが抱えた「不安」やその結果の避難という行動は、「暫定的ニーズ」の判定という責任のなかでうみだされたものといえます。

「資源」の利用と「再調整」の負担

ふたつめに、原発事故による避難という問題からみえてきた、ケアに含まれる「問題の認知」と「再調整」のプロセスについて考えたいと思います。

私たちは日常的には、土地や空気という「自然資源」を基盤にして、子育てや介護というケアをおこなっています。その意味では生活圏における安全な土や空気は生存の大前提となる「自然資源」といえるでしょう。さらには、地域の人間関係、保育園、幼稚園、学校といった「社会資源」を利用しています。こちらは平山さんがご指摘いただいた「人間関係のマネジメント」です。ケアの担い手は、これらの外部資源の利用についてのマネジメントをしているわけです。そして、日常生活で問題が生じていないときには、「暫定的ニーズ」に従ってルーティンとしてケアを遂行できますが、何らかの問題が生じたときにこれまで利用してきた資源を再調整する必要がでてきます。再調整のプロセスには、上述したように、情報を集め、思案し、判断を下すというプロセスが含まれます。

土や空気といった「自然資源」が放射能に汚染され生活のリスクが高いと見積もれば、リスクを軽減するための策を考える必要がでてきます。避難区域外の場合、国や自治体はそのマネジメントをおこなってくれないので、親の自己責任でこのマネジメントをすることになります。一方、避難をしたとしても、避難先で子どもの生活を再構築していくにあたり、社会資源の利用に関するマネジメントの責任を抱えることになります。避難した母親たちは、たとえば転校先での友人関係がうまくいかない、福島に残る父親に会いたがる、など子どもの「サイン」を感知し、どうすべきか悩んでいました。また、借り上げ住宅の期限や経済的事情でいつまで避難をつづけられるのかわからないままに、子どもの生活の変化や進路の変更にいかに対応すべきか思案しつづけてきました。そして、これらのプロセスで生じた問題を「避難した自分のせいだ」として自責感を抱えていました。

こうした利用する資源の再調整は、避難生活だけでなく、保育園や学校での不適応やいじめという「問題」が起きたときに必要となってきます。ただ、再調整とルーティンのなかの調整の区別は明確なものではなく、子どもが送迎時に泣くにようになった、高齢者であればデイサービスにいきたがらない、などへの対処はルーティンのなかで調整されていて、それがつづいたり次第にエスカレートしたりすれば、利用するデイサービスを代える、という「再調整」が必要となってきます。

また問題の発見と再調整は、「社会資源の利用」だけでなく「家庭内のケア提供」でもとても重要になってきます。病気になったり、ふさぎこんでいたり、事故にあった際には、これまでのルーティン化されていた生活を見直し、改善策を考えたり、子どもの話しを聞いたり、約束したり、関係機関に相談を求めたりという作業が必要になります。

問題発生時の資源の再調整は、何人かの大人がかかわれるのが理想ですが、ひとりでおこなう場合には大きな負担として感じられます。母子のみで避難した場合に、「再調整」の作業をひとりで負わざるをえなかったことは、大きな「精神的負担」だったといえます。利用する機関やサービスの決定や変更は子どもにとっても負荷がかかるものであり、それを決定した親は不安と責任感を感じます。親がひとりで抱え込まずにすむように専門家や支援者と情報を共有する場を設け、再調整の責任を分散させるようなしくみが必要だと思います。

SAリスト

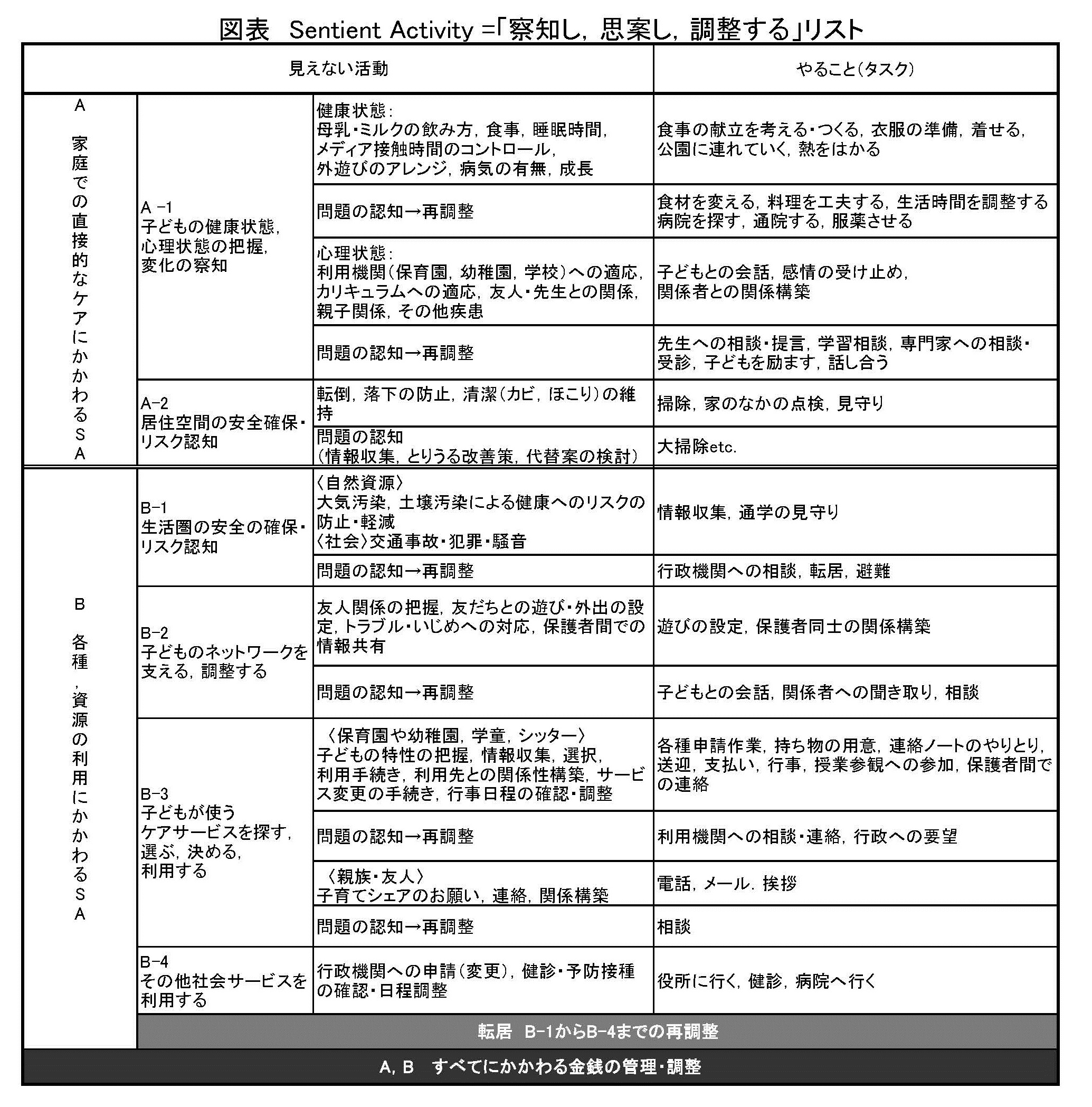

さて平山さんの議論に触発されて、考えてきたことをひととおりお話してきましたが、ひとまずこれらの言語化されてこなかった責任をリスト化して表にしてみました。「A 家庭のケア」では、「A-1 子どもの健康状態、心理状態」「A-2 生活空間」に対する責任が含まれます。「B 資源の利用」については「B-1 生活圏の安全確保・リスク認知」「B-2 子どものネットワークを支える、調整する」「B-3 子どもが使うケアサービスを探す、選ぶ、決める」「B-4 その他社会サービスの利用」に分けられます。中央の欄には、マネジメント作業としてどのようなことが必要となるのか具体例をいれてみました。この具体例は、保育園児と小学生低学年を育てている私自身の生活にもとづいている部分が多いので、年齢があがってくるとまた違う作業が必要となってくるかもしれません。

「B 資源の利用」では「子どものニーズ」というより、行事の参加や持ち物の準備など「利用機関のニーズ」に応える必要もあります。最近、保育園からのおむつの持ち帰り問題もクローズアップされましたが、「持ち物」も「持ち帰りもの」も利用機関の要請によって決められています。ノートや配布される手紙にきちんと目をとおし、いつ何を持っていくか頭にいれておく必要があります。また小学校では、突然、子どもの曖昧な申告をとおして持ち物が要求されます。つい先日、日曜のお昼に「あ、月曜までに図工で使う松ぼっくり拾って持っていくんだった」と子どもに言われて、クラクラしたことがありました。急いで近所の松がある公園をネットで探し、いくつ松ぼっくりが必要なのかもわからないまま(子どもに聞いてもわからない)、木の下を歩き回って探すという活動をすることになりました。教育という名目で利用機関が出してくる要請に、親は応える責任を背負わされているのです。

さて「問題が認知」された場合には、再調整の作業が必要となります。その負担についてはこれまで述べてきたとおりですが、原発事故のような災害だけでなく、病気や不登校、いじめ、登園拒否などさまざまな場面で再調整が求められます。また、たとえば「学校に行きたがらず家でもふさぎこんでいる」、といった状況のように、AとBは明確に切り離せるわけではない場合もあるかと思います。

この他にもA、Bのすべてにかかわる金銭の管理・調整というタスクがありますが、ここについては男性の関与の程度も増えてくるかと思います。ただし、シングル世帯の場合には、ひとりの大人が抱える責任とタスクの量は非常に大きくなります。また、夫婦間で「タスク」を分業するための日程や時間の調整といった作業(誰が病院に連れていくか、先生に相談にいくか)もあります。

もちろん、何を「暫定的ニーズ」として感知し、どのような調整をおこなうかといったマネジメントの方法は、「子ども」観や「高齢者」観といった文化的規範によっても変わってくるでしょうし、専業でケアをしている人と、仕事をしながらケアをしている人では、やり方も変わってくるでしょう。また、ここではあえて教育やレジャーに関連することは載せていませんが、受験や進路、お稽古事についてのさまざまなマネジメントや、キャンプや外遊びなどのレジャーの機会の設定など別途必要となりますが、これらをどの程度おこなうかは、家庭の経済的状況によって大きく変わってきます。いずれにせよ、現代の家族において女性のほうがより多くおこなっているSAというマネジメントの内実を、ある程度可視化できたかと思います。

「マネジメント」にも時間は必要、マネジメントにおける「タスク」

さて、表の右の欄にはマネジメントに伴う「タスク」を入れてみました。マネジメントには、「買い物しながら考える」とか「通勤時間に考える」という「ながら」の活動だけでなく、実際に「病院に行く、子どもと話す、専門家と相談する」といった時間と実労を必要とするタスクも必要となります。また「B 資源の利用」にかかわるマネジメントについても、どこに住むか、どんな保育園に行くかの情報収集・選択に始まり、連絡ノートを書いたり、先生と相談したり、行政窓口に申請に行ったりといった「時間のかかる」タスクが必要になります。

平山さんは、メイソンに従ってSAは「労働」ではなく「活動」だと表現されていますが、私はこうしたSAに含まれる「調整」も「アンペイドワーク(不払い労働)」に含まれるのであり、家庭と仕事の両立とはこれらのマネジメント労働(+その他の家事労働)と「仕事」との両立、と理解しています。そして、女性の家事時間の長さには、こうしたマネジメントも含まれているのです。その点で、SAのなかの「調整」は家事労働であれケア労働であれ「労働」のひとつとして位置づけられるのかと思います。

さて最後に、今後考えたい論点をお伝えしておきます。私は今回、「感知し、思案し、調整する」SAを総称して「マネジメント」という言葉を使いました。お気づきのとおり、高齢者介護の場でサービスの決定や調整を指して使われているのは「ケアマネジメント」という用語です。ただしケアマネジャーだけがやっているわけではなく、独居の在宅の場合、Aについてはホームヘルパーさんが、Bについてはケアマネジャーが、特別養護老人ホームでは生活相談員さんも担当してくれます。平山さんが参照されているメイソンの議論では、SAは「親族間」のケアの固有のものと考えられているようですが、「ケア」にかかわる「マネジメント」は専門職に社会化できるし、実際に社会化されてきたのではないでしょうか。もちろん、親族がやっていることと専門職がやっていることには違いがある、子どもの場合と高齢者の場合は違うなど、種々の論点がでてきそうです。ここについては、またお時間のあるときに議論できればと思います。

2018年1月

山根純佳

次回は、平山亮氏が2018年2月にご登場です。[編集部]

【プロフィール】山根純佳(やまね・すみか) 1976年生。東京大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了し、博士(社会学)取得。2010年山形大学人文学部講師、同准教授を経て、2015年より実践女子大学人間社会学部准教授。著書に、『なぜ女性はケア労働をするのか 性別分業の再生産を超えて』(勁草書房、2010年)、『産む産まないは女の権利か フェミニズムとリベラリズム』(勁草書房、2004年)、『現代の経済思想』(共著、勁草書房、2014年)、『正義・ジェンダー・家族』(共訳、岩波書店、2013年)など多数。

【プロフィール】山根純佳(やまね・すみか) 1976年生。東京大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了し、博士(社会学)取得。2010年山形大学人文学部講師、同准教授を経て、2015年より実践女子大学人間社会学部准教授。著書に、『なぜ女性はケア労働をするのか 性別分業の再生産を超えて』(勁草書房、2010年)、『産む産まないは女の権利か フェミニズムとリベラリズム』(勁草書房、2004年)、『現代の経済思想』(共著、勁草書房、2014年)、『正義・ジェンダー・家族』(共訳、岩波書店、2013年)など多数。注

[1]山根純佳(2013)「原発事故による「母子避難」問題とその支援−−山形県における避難者調査のデータから」『山形大学人文学部研究年報』10、37-51。

[2]上野千鶴子(2011)『ケアの社会学−−当事者主権の福祉社会学へ』太田出版。

[3]高橋征仁(2015)「自主避難者の社会的・心理的特性——放射線恐怖症という「誤解」関西学院大学災害復興制度研究所他編『原発避難白書』人文書院、186-190。

[4]ここについては、障害者運動の自立生活運動が本人の「自己決定」を軸に、手足としての「介助」を求めたことと、それゆえの介助者の負担との異同を検討する必要があります。渡邉琢(2011)『介助者たちはどう生きていくのか——障害者の地域自立生活と介助という営み』生活書院。

》》山根純佳&平山亮往復書簡“「名もなき家事」の、その先へ”:バックナンバー《《

vol.01 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために from 平山 亮

vol.02 女性に求められてきたマネジメント責任 from 山根純佳

vol.03 SAには「先立つもの」が要る――「お気持ち」「お人柄」で語られるケアが覆い隠すこと from 平山 亮

vol.04 〈感知・思案〉の分有に向けて――「資源はどうして必要か」再考 from 山根純佳

vol.05 思案・調整の分有と、分有のための思案・調整――足並みを揃えるための負担をめぐって from 平山 亮

vol.06 なぜ男性はつながれないのか――「関係調整」のジェンダー非対称性を再考する from 山根純佳

vol.07 SAの分有に向けて――ケアの「協働」の可能性 from 山根純佳

vol.08 Sentient activityは(どのように)分けられるのか――構造、自己、信頼の3題噺 from 平山亮

vol.09 ジェンダー平等化の選択肢とケアにおける「信頼」 from 山根純佳

vol.10 SA概念で何が見えるか(前編)――「男は察知も思案も調整も下手」で「やろうと思ってもできない」のか from 平山亮

vol.11 SA概念で何が見えるか(後編)――“ゆるされざる”「信頼」の対象と“正しい”思案のしかたをめぐって from 平山亮

vol.12 [対談]社会はケアをどのように分有し、支えるべきなのか/山根純佳・平山亮

vol.13(最終回) [対談後記]連載の結びにかえて/平山亮・山根純佳