この連載では、数回前から美術史的著述における「触覚」をめぐる議論について辿り直している。辿り直す、といっても、それらの諸議論はわかりやすい一本の系譜を成しているわけではない。それぞれの著者は、別の著者の「触覚」の議論と共通の知識や前提から出発している場合もあるのだが、そこからどのように作品分析に展開していくのか見ていくと、この連載の他の記事でも述べてきたように、驚くほどの多様性に満ちていることがわかる。過去の「触覚」の議論を承けていることを明らかにしている著述でさえ、具体的な作品分析を通して、別の議論を生じさせていく。気づけばそのロジックは、影響源となったはずの著述におけるロジックとは別のものになっていく。過去の触覚論を辿り直すことで浮かび上がるのは、「系譜」と呼べるような大きな幹を持たない諸議論のつながりと対立である。それは一本の幹から派生する枝葉の構造というよりも、縦横無尽に広がりながら複数の拠点を形成していく木の根のような構造、二〇世紀フランスの思想家ジル・ドゥルーズと精神分析家フェリックス・ガタリが用いた用語で言えば、根茎状の構造である。

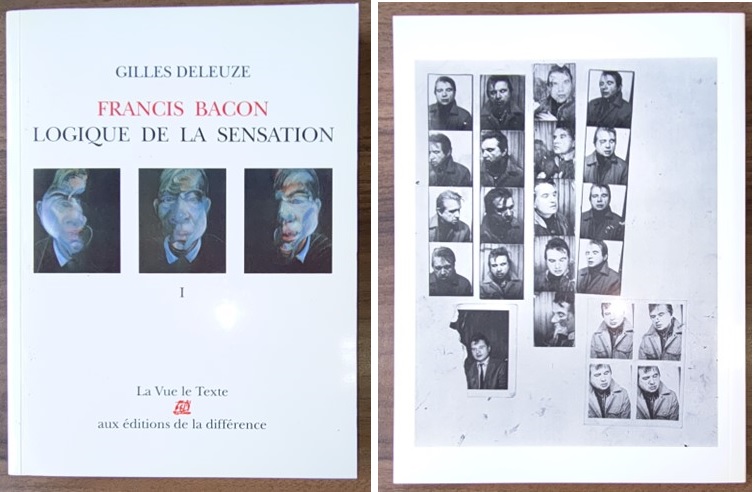

そのような影響関係の複雑さの最たるものとして、今回と次回の記事では、ドゥルーズの美術論における「触覚」の議論を取りあげたい。ドゥルーズは、前回の記事で触れたリーグルの『末期ローマの美術工芸』(1901年)における触覚論の革新性に注目した人物のうちの一人である。1981年に出版された彼の『フランシス・ベーコン 感覚の論理学*1』(図1)を読むと、何よりも驚かされたのは、第14章「それぞれの画家が自分なりの方法で絵画史を要約する」以降の、アクロバティックなロジックの展開である。

美術史家としてこの本を読んだときに特筆すべきは、何よりもまず、先行する美術史的言説の、ドゥルーズによる使用法である。もちろん彼のリーグルの受容の創造性について言及する先行研究は存在する*2。しかし私が驚いたのは、ドゥルーズによるリーグルの触覚論の創造的な援用方法それ自体ではなく、むしろ彼が、ハインリヒ・ヴェルフリンの『美術史の基礎概念』(1915年)という別の典拠を用いて、リーグルから援用したロジックを跳躍させるそのやり方であった。

ドゥルーズは、いずれも手で触ることにより得られる感覚を意味する「触覚」(tactique)や「触感」(haptique)といった言葉を、リーグルとヴェルフリンという二つの別の参照地点から引用しつつ、色彩表現における手の作用について記述している。その根幹をなすのは、リーグルの触覚論から導き出された、ドゥルーズが「触感」(haptique)と呼ぶ感覚である。すでに第7回目の記事で紹介したように、リーグルの触覚論は、線的な表現を重視したヴェルフリンの触覚論とは異なり、個体の表面を触るかのように見ることを提案するものだった。しかし色彩表現の分析に入るや、リーグルは途端に触覚的な鑑賞に消極的になってしまう。ドゥルーズはそこでヴェルフリンの17世紀絵画の分析を座標軸に加えながら新たな作品分析を展開することになる。結果的に生み出されるのは、ヴェルフリンともリーグルとも似つかない作品の見方となる。この記事では、最初にリーグル、続いてヴェルフリンの作品分析がどのようにドゥルーズの『フランシス・ベーコン』の中で創造的に援用されているのかを確認しよう。そのうえで後半部分の記事(第9回)では、リーグルとヴェルフリンという二つの典拠から生まれるドゥルーズ独自の色彩論について考察する。

リーグルを読むドゥルーズ

まずは前提としなければならない点を確認しておこう。ドゥルーズにとって、触覚は視覚的な活動の中で喚起されるものであり、線に対しても色彩に対しても作動する知覚である。問題となるのは各々の線や色彩が、他の線や色彩との関係の中でどのような機能を持つようになるのかという点だ。

できるだけ議論を具体的な次元で行うために、彼が分析の対象の一つとしている、フランシス・ベーコンのある一枚の作品《洗面台の人物》を取り上げておこう。そこでは人物像というよりも人間の肉の塊らしきものが、中心的なモチーフとして描かれている。この塊から出た足を支えているマットと、塊から控えめに差し出された頭を支える洗面台は、それだけで見れば緋色や白で彩られた平面なのだが、肉体との関係で言えば「輪郭」(contour)を形成しているのだと、ドゥルーズは述べている*3。

確かに、画面中央の身体像は、マットと洗面台という二つのモチーフがあることによって、平面上に現れた単なる肉の塊ではなく、高さと幅と奥行きのある空間に存在する人物のイメージとして認識されることになる。そうした奥行きの認識を生み出すには空間感覚を与えるように画面を分割する要素が必要なのであり、この作品の場合には、一本の細い線ではなく彩られた面が、その役割を果たしているのだ。この奥行きを与える要素のことを、ドゥルーズが「輪郭」と呼んでいるのは、それが肉体を表す肌色の図と、その地をなすクリーム色の単色の部分の境界として機能し、後者(クリーム色の部分)に対して前者(肌色の部分)が前面に存在するという感覚を見る者に与えるよう作用しているからだ。つまりより正確な言い方をすれば、単独でみれば色面として認識される視覚的要素が、画面上では、あたかも地と図を区切る太い線のように現れ、空間構成を明瞭にする輪郭を成しているということである。

もしもここで、クリーム色の地の上に肌色の図が直接描かれていれば、それはドゥルーズにとって、古代エジプト美術の浅浮き彫りからリーグルが得たものと同じ「『触感的』ヴィジョン」(la vision “haptique*4”)を与える表現となったに違いない。リーグルは1901年の著書『末期ローマの美術工芸』のなかで、作品にできるだけ近づき手で撫でるようにして知覚できる、輪郭線に囲まれた古代エジプト美術の平面的表現のことを、触覚的平面とよんだ(第7回記事参照)。そこでは奥行き表現は可能な限り排除され、結果的に地と図とが同じレベルにある浅浮き彫りのような表現となるのである。ベーコンはこのタイプの作品も描いており、例えば表紙に使用された自画像などはそうである(図1左)。近づいて見ると、まるで描かれた肉体がまさにそこにあるように見える、そのような性質を持った絵画だ。

だがドゥルーズが注目するのは、古代エジプト美術において重要な役割を果たすはずの輪郭線が、ベーコンの絵画においては図となる身体像を完全には取り囲んでいない点である。それは単色というよりもさまざまな色が混ざった混成色であり、絵の具の染みのように、単色の図のうえを漂う。したがってベーコンは単に古代エジプト人であるというだけではない。古代エジプト美術とベーコンとのあいだにある差異について考察するために、ベーコンは美術史を参照するのである。

その際の典拠の一つが、ヴェルフリンの『美術史学の基礎概念』(1915年)である。ヴェルフリンの著述がいかにしてリーグルの触覚論に接続していくのか、そのことを考えるには、まだいくつかの段階を踏まなくてはならない。というのも、ドゥルーズは美術史家たちの従順な後継者などではないからだ。彼は過去の言説を引き継ぎつつ、具体的な作品分析を通してそこから逸脱していく。この記事では次に、ドゥルーズによるヴェルフリンの読解を辿ってみよう。

ヴェルフリンを読むドゥルーズ

ドゥルーズの著述におけるヴェルフリンという典拠は、彼が引用するその他の典拠(リーグルの『末期ローマ時代の美術工芸』やポール・クローデルの美術論『眼は聴く』(1946年)、ヴィルヘルム・ヴォリンガーの『抽象と感情移入』(1908年)、あるいはカトリックの教義)の影に隠れてやや目立たないものとなっているので、ここではヴェルフリンからの影響が明らかにわかる箇所を拾い上げていこう。

『フランシス・ベーコン』第14章「それぞれの画家が自分なりの方法で絵画史を要約する」の中で、まずドゥルーズは、リーグルを典拠としながら、古代ギリシア美術に認められるような陰影表現と、それがもたらす奥行きの感覚のことを「触覚的-視覚的空間」(un espace tactile optique*5)と呼ぶ。それは眼と手の共同というよりも、ドゥルーズにとっては眼への手の従属を意味している。手はイメージを触るように見るのだが、そこで得られた情報はすべて視覚的な把握のためになされる。続けてドゥルーズは、その把握が、「触知しうる輪郭」(un contour tangible*6)により可能になると述べる。

リーグルは「触覚的-視覚的空間」のことを問題にする際に、輪郭線よりも陰影表現に重きを置いて議論を進めるのだが、ドゥルーズがここで輪郭の議論をあえて先に持ち出しているのは、そこに付した注で明らかにしているように、ヴェルフリンの触覚論を新たな参照軸として持ち出しているからだ。ここで改めて問題とされているのは、古代エジプト美術のように、同じ高さにある地と図との間の明瞭な輪郭線として機能するだけの線ではない。第5回の記事で論じたように、ヴェルフリンは、美しく秩序ある線により表されたモチーフこそ、手に触るかのようにその形状の起伏を把握し、それが置かれた空間の奥行きを正しく伝えることができるのだと論じた。リーグルが古代エジプト美術に見出した触覚的平面とその境界である輪郭は奥行きを排除するものだったのだが、ヴェルフリンが問題にする触覚的な輪郭は奥行きを表現する。

重要なのはここからである。ヴェルフリンという典拠は、ドゥルーズに、別のタイプの触覚についての議論を展開することも可能にした。「暴力的な手動的空間」(un espace manuel violent*7)とドゥルーズが呼ぶものがもたらす知覚である。

「手動的空間」とは、フランス語の「manuel」(英語の「manual」に当たる)という言葉が示す通り、手の操作により生まれる空間である。といっても単に手が生み出したものであればなんでも手動的になるというわけではない。それは視覚的な知覚(眼)から解き放たれた手の運動から生み出される空間、この連載の第3回記事で論じたような「自由な手」の作用から生み出されるものであり、合理的なもの(光学的知性)に逆らうような暴力性を持つ。作者の手の動きを見る者に感じさせるこの空間の最たるものは、具象性を排除したアメリカの抽象表現主義絵画である。したがってドゥルーズは、それをジャクソン・ポロックのカンヴァスをオールオーヴァーに覆う線や、モーリス・ルイスのカンヴァスにアクリル絵の具の浸透が生み出す色彩の染みのうちに認めている*8。だが『フランシス・ベーコン』14章においては、「手動的空間」は、具象的なイメージのうちにも見出されることになる。彼がそこで述べるところによれば、現代的な抽象絵画とはまったく異なる17世紀オランダの画家レンブラントの線の表現のうちにも、「手動的なもの」は存在する。

その際に彼が参考にするものの一つが、ヴェルフリンの著述である。ヴェルフリンは『美術史の基礎概念』において、レンブラントの「視覚的」な素描を、16世紀の北方ルネサンスの画家デューラーの「触覚的」な素描と対比させた。ヴェルフリンによれば、レンブラントがモチーフの縁線として描く線は、「切れ目なく均等に走り抜ける輪郭線」により表される「形の表出の本質的な担い手*9」であることをやめ、「寸断」された線として現れてくるのであり、輪郭線としての意味を失ってしまっている。レンブラントの場合、完全に仕上げられた素描においても、まるで「手探り的に模索する」時のように、「切れ切れの線」が用いられるのであり、それは「可触的な輪郭として固定される」のではなく、つねに「浮遊」している*10。この線の表現は、彫塑的な形を伝えるという点では十分な機能を果たさない(つまりヴェルフリン的な意味では触覚的ではない)が、裸婦像の肌の柔らかさのような、モチーフの表面的な素材感を伝えることができる。ヴェルフリンはさらに、このような「形から離れた輪郭」を「絵画的輪郭」と呼び、バロック(17〜18世紀西洋で発展する美術様式で、「歪んだ真珠」を意味する)の真髄として理解している*11。「明確な可触的価値」や「存在するものの形成、恒常的な形の造形」を求める古典的美術に対し、バロックは「絶えざる変化の仮象」を求めるのであり、そこで光は「独立した生命に目覚めたように見える*12」。ここからヴェルフリンは、レンブラントの素描も17世紀のバロック美術も、純粋に視覚的なもの、「もはや手のためではなく、眼のために存在するにすぎない効果をもくろむ*13」ものとして結論づける。

ドゥルーズはヴェルフリンの記述を踏まえ、「触覚的」なものを解体するものとしてレンブラントの作風とバロック様式を位置付けつつも、さらにレンブラント的なものとバロック的なものを切り分けていく。

バロック美術における視覚の優位は、激しい陰影の表現から生じるものであり、第7回の記事で引用したリーグルの言葉を借りれば「視覚的-色彩的平面」、ドゥルーズ自身の言葉としては「視覚的コード」(un code optique*14)として説明される。それは移り変わりゆく光を表現するが、作者の手の動きを感じさせたり鑑賞者の触覚を呼び起こしたりするようなやり方ではなく、純粋に視覚に訴えかけるようなかたちで作用する。

これに対しレンブラントの寸断された線は、変化と移行の美学をバロック美術と共有しながらも、別の性質、すなわち作者の手の動きを感じさせる。この性質は『フランシス・ベーコン』では、手の操作によって得られるもの、すなわち「手動的なもの」として語られている。ドゥルーズはヴェルフリンの手引きを得ながら、レンブラントの素描の中に、「曲線にとってかわるまっすぐな線と折れ線の重要性」を認める。しかしそうした表現が、完全に手の作用を排除し光学的なものに向かう絵画史の流れを決定的なものにしたのだとするヴェルフリンの筋書きには、彼は従わない。むしろドゥルーズは、レンブラントの素描における「形態の内部に散逸した線」が「新たな触覚的価値を解放」するのだと述べる*15。

切れ切れの線は、描かれた身体像の肌の柔らかさを手に伝えるだけでなく、素描する手の動きによりもたらされる偶発性をも有する*16。例えば図2のような素描にはそのことが明らかだ。顔の輪郭を取り囲む幾重もの線。渦を巻きながら、輪郭をぼかしつつ影を形成して首や襟の表面を描くその表現的な線。こうしてレンブラントの手動的な素描と視覚的なバロック様式は、互いに相反するものでありながらも同じコインの裏表のようにして17世紀西洋に登場し、ともに先行する古典的美術の「触覚的-視覚的空間」を解体することとなるのだ。

もちろんレンブラント以前にも、手動的な素描は存在したことに、ドゥルーズは触れる。それはエジプト美術とも古代ギリシア美術とも異なるような中世ゴシック美術の線(ヴォリンガーが『抽象と感情移入』で論じた抽象表現についての議論が念頭に置かれている)や、イタリア・ルネサンスの芸術家ミケランジェロの手から生み出される身体像の、「渦を巻く蛇のような運動」(例えば図3のようにS字に身をくねらせた人物の彫像を思い浮かべてみると良いだろう)にも認められるものである。

ミケランジェロといえばその素描の力能で誉高い。その知的な側面を強調するために、16世紀の画家ヴァザーリが執筆した『美術家列伝』では、「コンパスは手のなかではなく眼のなかに持つ必要がある」ことを心得た人物として紹介されている。なぜなら「描くのは手であるが、判断するのは眼だから」から、つまりコンパスが実現するような正確さを彼の眼が備えているために、手はコンパスなしでも眼の指令に応じれば良いだけであるからだ*17。

ドゥルーズはヴァザーリのこの記述から出発しつつ、そこから翻って「もし判断する眼がまだコンパスを備えていたとしても、活動する手はそこから自由になる術を心得ていたのだ」と議論を展開し、眼(視覚的知性)から解放されたこのルネサンスの巨匠の手からこそ「アクティヴな手動的線」が生まれるのだと述べる*18。

注

*1 Gilles Deleuze, Francis Bacon, logique de la sensation, La Roche-sur-Yon, Éditions de la Différence, 1981. 訳出にあたって次の既訳を参考にした。ジル・ドゥルーズ『フランシス・ベーコン』(新装版)宇野邦一訳、河出書房新社、2022年。

*2 太田純貴「Haptiqueとは何か:『感覚の論理』を中心としたドゥルーズの感覚論」『美学』59巻1号、2008年、29〜42頁。

*3 Deleuze, Francis Bacon, p. 93-94.

*4 Ibid., p. 81.

*5 Ibid.

*6 Ibid.

*7 Ibid., p. 82.

*8 Ibid., p. 68.

*9 ハインリヒ・ヴェルフリン『美術史の基礎概念』慶應技術大学出版会、2000年、51頁。

*10 前掲書、52頁。

*11 前掲書、82頁。

*12 前掲書、82頁。

*13 前掲書、82頁。

*14 Deleuze, Francis Bacon, p. 99.

*15 Deleuze, Francis Bacon, p. 84, note 12

*16 Ibid., p. 84.

*17 ジョルジョ・ヴァザーリ『美術家列伝』第6巻、森田義之ほか訳、中央公論美術出版、2022年、73頁。

*18 Deleuze, Francis Bacon, p. 83.

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手

第3回 自由な手

第4回 機械的な手と建設者の手

第5回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(前編)

第6回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(後編)

第7回 リーグルの美術論における対象との距離と触覚的平面