握った手を解く

2歳の娘がある晩、寝る前にこの本を読んでくれと、枕元に持ってきた本は、『アンカット・ファンク 人種とフェミニズムをめぐる対話』だった。文字をまだ読めぬ彼女は、黄色と白と灰色のファンキーな装丁に惹かれたのだろう。俗に言う「ジャケ買い」である。もちろん「人種」も「フェミニズム」も彼女にとっては触れたことがない言葉だ。読んでくれと頼まれたからには、と、長らく「積読」になっていたこの本の序文から音読を始めた。娘は案の定ポール・ギルロイの序文の途中まで読んだところで寝てしまい、その後は黙読に転じた。ギルロイの序文の後に続いていたのは、アフリカ系アメリカ人の思想家でありフェミニストでもあるベル・フックスと、ジャマイカ生まれのイギリスの文化理論家であり、カルチュラル・スタディーズを牽引したスチュアート・ホールの対談であった。

二人の対談に織り込まれていたのは、黒人/白人、女性/男性、労働者/知識人階級という、幾重もの対立項の存在の中で、異なる個人同士が政治的な連帯を組みともに闘うということが、いかに困難なのかということだった。黒人男性と黒人女性の経験の違い、ホワイトカラーの黒人とブルーカラーの黒人の経験の違い。そうした違いを超えてともに手を取ろうとしても、わずかなすれ違いや誤解から、その手はいとも簡単に解かれてしまう。だが、対話から読み取れるのは、そうした困難だけではなかった。握れなかった手は、もう一度握れば良い。そのためにはどうすれば良いのか。そんな問いかけが、フックスとホールの対話の中には一貫して存在した。

握ろうとして握れなかった手。ともに闘うために結んだけれども最終的に解かれた手。最近私が執筆した2本の原稿は、ちょうどこの問題に取り組むものだった。平和な寝息を立てる娘の隣で、「むすんでひらいて」の童謡の調べとともに、ちょうど頭の片隅にあった2本の原稿の内容を反芻した。

一つはミニマリズムの彫刻家ロバート・モリスと、フェミニストのパフォーマンス・アーティストであるキャロリー・シュニーマンとの共同作業の失敗についての論考で、3月には公開される予定だ。モリスとシュニーマンは1964年に《サイト》というパフォーマンスを行う。このパフォーマンスには、アイデンティティを一種のゲームの中で付与されるものとして示しながらも、マイノリティとの連帯を示すというモリスの挑戦があった。これに対しシュニーマン自身の芸術的な指針とは、そうしたゲームの中でも、付与されるアイデンティティが実際の身体に及ぼす避けがたい苦しみを全身でパフォームし、それを突き破る悦楽に満ちた身体感覚への到達を試みるというものだった。アイデンティティを構築可能なもの/操作可能なものとして、つまり身体的というよりは概念的なものとして扱おうとしたモリスと、アイデンティティへの帰属のゲームが現実の身体に及ぼす生々しい感覚を追求するシュニーマンとの間には、どうしても相容れないものがあったのだ。したがって《サイト》は、二人が手を取り合いかたちづくる共同作業というよりも、「監督」としての立場に立ったモリスの意向を全面的に反映させるかたちで完成されることになる。

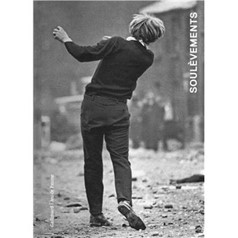

2本目はまだ執筆中で完成の目処は立っていないのだが、歴史家エンツォ・トラベルソと美術史家ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの決裂を出発点とするイメージ論である。二人はともに、1980年代以降顕著となったホロコースト否定派の歴史修正主義的見解に対し、緻密なロジックによって歴史を語る方法論そのものも問いに伏しながら闘いを挑んだ。二人が互いの著述をおのれの文章の中で参照しあうその様子は、まさに共同戦線と言っても良いものだった。だがその関係が決裂するきっかけは、2016年にジュ・ド・ポームでディディ=ユベルマンの監修のもと開催された「蜂起」展に対し、トラヴェルソが自著『革命』(2021年)で批判を向けたことにより訪れた。

トラヴェルソは、「蜂起」展の表紙に使用されたジル・カロンの写真に映る、投石をする青年が、1969年のロンドンデリー(アイルランド)で反カトリック暴動に参加した人物だと判断した。彼が判断材料にしたのは、写真に付されたキャプション「ロンドンデリーでの反カトリック運動」である。当時アイルランドのカトリック勢力は、自分達への差別の撤廃を求める公民権運動を展開しており、それに対抗する民主統一党派(ユニオニストと呼ばれる、プロテスタント派/反カトリック派の党派)に投石した。これに対しユニオニスト側は、警官隊を引き連れて反戦する。トラヴェルソは、合法的な暴力が許された武装団体を引き連れカトリックの市民を駆逐しようとしたユニオニストの側に、写真の青年が立っていると判断したのである。もしその同定が正しければ、この写真の人物は権力を傘にしながら、蜂起せんとするカトリックに対抗して迫害行為を加える最中であるということになり、「蜂起」展の政治的位置付けをきわめて曖昧なものにする。そのようなイメージをあえて展覧会の目玉としたことに対し、トラヴェルソは政治的内容よりも美的な価値を優先した結果であるとして批判を向けたのだ*1。

『革命』の仏訳が2022年に出版されるや、ディディ=ユベルマンはAOC誌上で反論の公開書簡を掲載し、そこから二人の論争が始まった。ディディ=ユベルマンはこの写真が、ユニオニストの青年ではなく蜂起したカトリック側の青年であることを、イメージそのものの分析から示そうとした。キャプションがイメージの内容をそのまま示していると考えたトラヴェルソと、キャプションとイメージを切り離してイメージをよく観察しなければならないとするディディ=ユベルマンとのあいだの論争は、両者一歩も譲らぬまま繰り広げられ、最終的に交わることなく終わる。手を取り合うことで実りある議論を生み出してきた二人が、一枚のイメージの読解の方針の違いをきっかけにして、互いの手を離してしまったのである。

ディディ=ユベルマンはかつて、映画監督ハルーン・ファロッキのモンタージュの手法を、「改めて私たちと手を取り合う(il nous reprend par la main)*2」行為、感性(感覚や感情)によって「意味や意義、事情や状況、人間の構造」を「一緒につかむ=理解する(com-prendre)*3」行為だと論じた。すでにこの世には存在しない者のイメージに、手を取り合えそうな近さまで接近し関与しながらも、手を結ぶ者を他者として認識できるような距離を保つこと、すなわち安直な感情移入を避けながら共感することでこそ可能になる理解の試みを、彼は編集台の上で作業するファロッキの手のうちに読み取った。他者が過去に経験した痛みを知ることができるというのは、一種の奢りかもしれない。しかし少なくともそれを想像できるようになるまで、イメージを通して他者の過去の記憶に近づくにはどうすればどうすれば良いのか。ディディ=ユベルマンが問うてきたのはその手法そのものだった。

だがディディ=ユベルマン自身が展覧会場で生み出したモンタージュは、彼の手法に全面的な賛同を示す鑑賞者にしか、意味をなさないものだった。トラヴェルソの批判の核心は、この点にある*4。感覚(sens)によって何事かを「一緒につかむ=理解する」ことができるのは、ものの感じ方をあらかじめ共有している人々でしかない。そうでない者にとって、曖昧なイメージはつねに曖昧なまま残されてしまう。それではイメージから政治的な意味(sens)が剥奪されてしまう。写真の中で投石する者が組織的な暴力に反抗し蜂起する側なのか、逆にそうした人々を迫害する側なのかを曖昧なままにし、人々に誤解を与えるようなことは許されない。だからこそイメージに何が映っているのか確信が持てるまで監修者が資料を調べあげ、誰にでも伝わるような、誤解のない正しい言葉を使用してキャプションを記すべきだったのではないか。トラヴェルソのこのような批判は、歴史家であれば誰でも一理あると考えるだろう。

他方、他者の痛みをイメージから読み取るためには、「先行する考えを解くこと(dessaisir)」、すなわち「眼を武装解除(déprendre)」することが必要であるとするディディ=ユベルマンにとって*5、イメージの意味を曖昧なままに残しておくことは、見る者が自分の眼でよりよく見ようとイメージに近づいてみるような余地を確保するうえでどうしても必要とされることだったのだろう。キャプションや解説文ですべて理解できてしまうのであれば、イメージを見る必要がなくなってしまう。しかしイメージでしか掻き立てられない感覚があり、イメージを介してようやく共有できる「感性的なもの」もあるはずだ、と、ディディ=ユベルマンは考える。だからこそ彼が監修した展覧会は、展示物の意味を曖昧なままにして、理解するためにイメージに接近するよう、鑑賞者を誘っていたのである。ただこの場合の問題は、来場者がその誘いに乗るか否か、だった。トラヴェルソはこの誘いかけに乗ることはなく、それゆえかつての同胞と手を取り合うことを、つまり「一緒につかむ=理解する」ことをやめたのである。

手を結ぶということは、状況の勢いで一時的に可能になったとしても、手を結び続けた状況を維持することは難しい。だが離した手はまた、時間が経ってからまた結び直せば良い。同じ手を取ることができなくても、また別の人の手を取れば良い。ともに感じ、ともに闘うことを諦める必要はない。少なくとも一時的に誰かと手を取り合った経験は、必ず何か別のものをもたらすのだから。娘の気まぐれがきっかけで手に取った冒頭で取り上げたフックスとホールの対談本は、気が滅入るような諍いについての原稿を2本も執筆中だった私に、そんな希望をわずかにでも抱かせてくれたのだった。

握れなかった手を握り返す

握れなかった手を取り直すこと。だがその相手がもうこの世にいなければ、どうすれば良いのか。そう問いかけるかのような2枚の絵を、アメリカで活躍した抽象表現主義の画家アーシール・ゴーキーが残している。一枚はワシントン国立美術ギャラリーにある《芸術家とその母》(1926〜1942年ごろ)、もう一枚はニューヨークのホイットニー美術館にある同主題の絵だ。記事の後半ではこの作品に触れてみよう。

両者はきわめて類似する構図を持つ。画面左手にはまだ少年の画家の立像、右には両手を膝に乗せた母の坐像。二人の後ろには暖炉のような建築構造がある。人物の形象は具象的だが、絵の具の乗せ方は陰影の表現を最小限にとどめるもので、平面性を強調している。とりわけ印象的なのは桃色一色で乗り潰された母親のエプロンと、その上に置かれた拳である。エプロンには模様は一切なく、意図的に荒々しいタッチで塗られている。ちょうどタッチが最も激しくなる箇所に位置する拳には、指が描かれていない。丸い二つの肌色の塊となったこの手には、生気は感じられない。このイメージが絵の具という物質により再現された虚構であるのだと、あたかも念を押すかのような表現だ。

だが両者にはわずかな違いが存在する。まず、ワシントンDCの作品の方は、少年は腕を母親と接近させており、足を揃えてこちらを見つめている。彼の瞳は母親と同様、こちらに空な眼差しを向けており、何も見ていないかのようである。他方、ホイットニー美術館の作品では、少年と母親との間には、背景の灰色の壁紙が侵食し、二人の身体を分つ。少年の足は、画面外側に向けられており、これからこの場を立ち去ろうとしているようだが、その瞳はわずかに母親の方へと向けられつつある。立ち去り難いものに眼を向けるかのように。

この2作品には、もととなった写真が存在する。1912年に現在のトルコ共和国の街ヴァンで撮影されたものだ*6。この街は長らくオスマン帝国が支配していたのだが、1915年に少数派民族だったアルメニア人が蜂起し、街を占領した。帝国軍はこの時ヴァンに侵攻し、多くのアルメニア人を殺害ないしは追放する。ヴァン近郊にあったゴーキーの故郷の街も根絶やしにされる。アルメニア人虐殺と呼ばれる一連の事件の一つを、彼らは経験したのである。写真はその前に撮影されたものだ。そこには少年時代のゴーキーとその母親が写っている。二人はカメラを真すぐに見据えている。無表情な絵の中の二人の視線が空に思えたのは、彼らがカメラを見つめていたからだ。写真の中の二人の袖は触れ合っており、ゴーキーは足をきちんと揃えて前を向いている。したがって写真により忠実に描かれたのは、ワシントンDCのヴァージョンである。

残された素描を見ると、ゴーキーが、母親と少年時代の自分との間の距離や、視線を描く際に、幾つかのヴァージョンの間で迷っていたことがわかる。1936年ごろに描かれた個人像のペン画では、少年の顔はわずかに母親の方に向けられているが、母親は息子の方を向いてはいない。少年の左腕は母親の右腕の後ろに隠れている*7。この時は、写真にしっかりとした陰影を伴って写っている母親の拳の指を、描こうとしていたようだ。だがワシントン国立美術ギャラリーが所有するグラファイトの素描では、母親の拳はすでに曖昧な白い塊のようにしか描かれていない。几帳面な枡目を描いて、写真のイメージを克明に写し取ろうという意気込みを感じさせる割には、母親の手より下の描写が明らかに半端なままにされているのだ。もっとも詳細な描き込みがなされているのは、二人の接点となる腕の部分である。少年の眼差しは、はっきりと母親の方へ向けられており、写真との違いを見せている。無表情な顔以外の身体の部位を曖昧なまま残された母親の存在はどこか希薄だ。だが、いやだからこそ、というべきか、少年の方は母親の身体を自分の腕の表面で感じ、自分の眼で見ようとしている。

母に寄り添い母と同じ方向を見つめるワシントンDCの油彩画と、母の方を気に掛けながらもそこから立ち去ろうとするホイットニー美術館の油彩画。そして、母親の方へ眼差しを投げかけそこへ身を寄せる少年が描かれた素描。本当のゴーキーはどれなのか。おそらくこの問いは、写真が歴史の真実を映したイメージなのかと問うことほど、意味がないものだ。私たちが写真から完成作に至るまでのイメージの中で目の当たりにするのは、歴史的事実の目撃証言というよりは、一人の男が自らの過去と繰り広げた対話である。

伝えられている彼の過去とは、次のようなものだ。幼いゴーキーの一家は、ヴァンを含む周辺地域へのオスマン帝国軍侵攻によって移住を余儀なくされた。すでに24000人ものアルメニア人がオスマン帝国軍によって殺害されたが、亡命の旅路で、疲労と飢えが原因でさらに多くの者が命を落とした。幸いゴーキーの家族は亡命の旅路を生きながらえる。さらに1916年には、ゴーキーの姉たちがひと足さきに、父親が滞在していたアメリカに亡命し、ゴーキーとその母、末の妹は、亡命先のアルメニアの都市エレバンに残った。だが1918年から1919年にかけて、厳しい寒さがアルメニアを襲った冬に、オスマン帝国が物資の供給を経ち、エレバンに致命的な打撃を与える。寒さと飢えで都市の2割もの人々が命を落とす中、ゴーキーの母親もまたその生涯を閉じた。彼女は日の当たる窓の下でアメリカにいる夫への手紙を書こうと、ゴーキーとその妹に支えられて机に座したものの、書き途中の手紙を前にして、息子と娘に抱えられたまま逝去する。ゴーキーは17歳、妹は15歳の頃だった。その後二人はニューヨークへと亡命することになる*8。

ゴーキーは、素描の段階やワシントンDCの油彩画においては、自らの腕の中で冷たくなる母親の身体の、その最後の温かさを思い出すかのように、自らの腕と母の腕の接する部分を描くことに固執する。しかし母親という存在がすでに亡きものであるという現実を直視するかのように、ホイットニー美術館の油彩画においては、二人の間に超えがたい亀裂を描いた。個人の記憶の中に存在する身体の記憶を繰り返し眼差しの中に再生させるために写真のイメージを用いながら、その追憶の再現の試みのたびに生じるオリジナルの体験との差異に、彼は直面せざるを得なかったのではないかと思えてならない。荒々しく残された拳とエプロンにより存在感の希薄なままに残された彼の母親像からは、「これはフィクションだ」という作者の絶望の声が、聞こえてくるかのようだ。

ただし、そこにあるのは絶望とばかりは言えない。記憶を絵として表現してしまうことでオリジナルとの差異が生み出されてしまうのであれば、その手の温もりだけは可視化せずに身体的な記憶に留めておきたかったのではないか。アトム・エゴイヤン監督による映画『アララトの聖母』(2002年)には、ゴーキーの作品に対してそのような解釈をしたと考えられる場面が登場する。

この映画には、アルメニア人虐殺を映画化しようとする人々と彼らを取り巻く複数の主人公が登場する。その中の一人である美術史家アニは、ゴーキーの研究者として映画化に協力する。だが過去の事実に忠実たろうとするアニの歴史家としての矜持は、想像にもとづく歪曲をよしとする映画監督の方針と対立する。芸術的な創造行為の中で歴史を語り直すとき、どこまで想像力を働かせることが許されるのか、という、歴史をもとにしたフィクションの倫理が、一方では問題とされているのである。

他方でこの映画が扱うのは個人(/故人)の記憶の共有という問題でもある。この映画ではそれぞれの登場人物が心のうちに秘めた死や愛の物語もまた描かれている。それは必ずしも他者と共有する必要がない記憶だ。共有することで憎しみや哀しみや後悔が生まれるからこそ、誰とも共有することなく胸のうちに秘めたまま死を迎える……そのような記憶もある。だが公の歴史として共有されてこなかったそうした記憶のなかには、忘却の危機から救い出すべきものがあるかもしれない。例えば、歴史の中で忘却の危機にある虐殺を生き抜いた人々の、痛みの記憶を救うにはどうすればいいのか。

そこでエゴイヤンは、歴史に脚色を加えてしまう危険をおかしながらも、想像力を膨らませて故人しか知り得ない記憶にアクセスしようとする。彼は映画化が進む現代の時間軸と交差させるかたちで、《芸術家とその母》を描いている最中の過去のアーシール・ゴーキーの姿を物語の中に登場させる。

エゴイヤンが描く物語の中のゴーキーは、自分の掌に絵の具を塗り、制作中の作品に描かれた母の拳の上に、繰り返し強くなすりつける。こうして絵の中の母の手のイメージは消されてしまう。なぜだろうか。映画の中では、二人の登場人物によって異なる解釈が示される。一つは美術史家アニによるものだ。アニは物語の終盤のレクチャーの場面で、母のぬくもりと故郷とを失ってしまった画家が、作品をあえて未完成のまま残したのだと説明する。私たちには喪失の記憶だけが残され、ただ心の灯火だけが、画家の胸のうちに点り続けたのだ、と。彼女にとってゴーキーの《芸術家とその母》は喪失の象徴であり、人々を喪失の場へと立ち戻させる「聖典」なのだ。これに対しアニの義理の娘シリアは、ゴーキーに自らの心情を重ね合わせて感情移入し、アニの見解に反対する。彼女は、自らを襲った喪失の体験が画家にはつらすぎて耐えられず、記憶を消そうとしたのだと考える。そして部分的にしか実行されなかった画家の破壊行為を代わりに遂行しようと、美術館の壁にかけられた《芸術家とその母》にナイフをふりかざす。

だがエゴイヤンの映画に登場する、カンヴァスに触れるゴーキーの身体の再演は、アニの説明ともシリアの解釈とも完全には一致しない。ゴーキーは絵の中の母の手を握ろうとするかのように、何度もカンヴァスに指を押し当てる。画家の手に塗られた絵の具は、映像になってしまった母の身体に触れるための媒体なのである。行為のあいだ、母親像の顔を見上げる画家の眼差しに映っているのは、絵の具の塊ではなく、失われてしまった母の身体の記憶であるに違いない。この演技は喪失にも破壊にもあらがうものだ。

そう、この演出を通して、他ならぬエゴイヤン自身が、拳を塗りつぶす絵の具に触れているのである。そうすることで、美術史家を含めた物語中の登場人物の誰もが触れ得なかった画家の身体的記憶に、近づこうとしているのである。絵に描かれることもなく、したがって他者と共有されることもなく、歴史的な資料のなかでも語られることのなかった画家の身体的記憶に、エゴイヤンは歴史的な考証という手続きを不問にして触れようとしているのだ。

映画の中の出来事である限り、母親の手の温もりの記憶を求めて絵の具の塊に手を伸ばすゴーキーのイメージはフィクションだ。フィクションである限りそれは歴史的な記述たり得ない。歴史映画の制作を軸とするこの映画が取り上げるのは、映画が歴史的な語りたり得ないという絶望的な一面でもある。だが他方では、この映画は映画制作という自己言及的なテーマを扱う中で、次のような希望をも示しているのである。人は、歴史的証言が残されていない過去に触れることに失敗し続けながらも、残されたほんの一握りの言葉やイメージから、かつて生きられた存在に少しでも近づき、生きられた体験を想像することはできるのではないか。現実を生きている、あるいは過去に生きていた人間が生み出してきた言葉とイメージは、実際に生きられた過去の記憶を感性的なものとして知覚可能にし、想像可能にする可能性を秘めている。映画もまた、そのようなことを可能にするイメージであり得るのではないか。エゴイヤンは、そうした問いかけを通して、亡き母親の手を握ろうとするゴーキーの手を、自らの手で握ろうとしたのである。

エゴイヤンとともにゴーキーの手を取り、ともにその作品に触れるかどうかは、あなた次第だ。「一緒につかむ=理解する」誘いに乗るか乗らないかは、鑑賞者に委ねられている。私がこの映画を初めて見たのは美術史を学ぶ大学院生の頃だった。作品や一次資料によって「客観的に」論証できること以外の部分を想像力で補うことを自らに固く禁じていた当時の私は、エゴイヤンが伝えようとすることの意味は理解できても、その手に自らの手を重ね、同じ感覚を得ようとは思わなかった。だがこの連載は、慎重にではあれ、こちらへと向けて差し伸ばされているように思う何人かの人たちの手を、おそるおそる握り返すために開始されたものだ。私が扱うのは、よく知られている言葉やイメージばかりだが、それらをおのれの掌で感じようとするだけで、まったく違う理解が得られることがある。それは感性的な想像力を借りて、他者と手を取り、理解を共有しようとする試みに他ならない。

ここで改めて、第一回の記事で述べた緒言の問いを繰り返そう。すなわち、この連載で触れることになる作品や言葉の数々は、私の掌の中で、そして私たちの掌の中で、どのような脈動を新たに開始するのだろうか。

注

*1 Enzo Traverso, Revolution: An Intellectual History, New York and London, Verso Books, 2021, p. 39-40.

*2 Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, Paris, Les Éditions de Minuit, 2010, p. 108. 次の訳文をやや改訂した。ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『受苦の時間の再モンタージュ』森元庸介・松井裕美訳、ありな書房、2017年、104頁。

*3 Ibid., p. 181(前掲訳書、178頁).

*4 この点はトラヴェルソによるディディ=ユベルマンへの反駁の公開書簡ですでに指摘されているものである。Enzo Traverso, « Soulèvement / Égarements », AOC, le 4 juillet 2022 (https://aoc.media/opinion/2022/07/03/soulevements-egarements/).

*5 Didi-Huberman, Remontages du temps subi, p. 108(前掲訳書、104頁).

*6 Robert S. Mattison, Arshile Gorky. Work / Writings, Barcelona, Poligrafa Ediciones, 2010, p. 22, fig. 6.

*7 Diane Waldman, Arshile Gorky, 1904-1948. A Retrospective, New York, Harry N. Abrams, 1981, fig. 70.

*8 Mattison, Arshile Gorky, p. 20-21.

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手

第3回 自由な手

第4回 機械的な手と建設者の手

第5回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(前編)

第6回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(後編)

第7回 リーグルの美術論における対象との距離と触覚的平面

第8回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(前編)

第9回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(後編)

第10回 クールベの絵に触れる――グリーンバーグとフリードの手を媒介して

第11回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(前編)

第12回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(後編)