ローランサンと鏡の部屋

芸術関係の文章の中でも、芸術家の伝記は比較的人気のあるジャンルと言ってよいだろう。それは作品だけでなく作者そのものに、人々が魅力を感じるからだ。よく書けた伝記やドキュメンタリー映画は実際、その人のプライベートや内面を垣間見せることによって親しみを抱かせてくれる。だがときにはそこに現れる人格の一貫性のなさに戸惑うこともある。マリー・ローランサンはその一人である。

作家フロラ・グルーは、ローランサンの親友(恋人でもあった)ニコル・グルーの娘であり、母が残した書簡の下書きや幼少期の記憶をもとにしたローランサンの伝記を1987年に記している。グルーが描くローランサンは、「不安な魂を抱えながらも、いつも穏やかで、自分の将来などまるで気にかけず、自己陶酔的でしかも献身的、朗らかだけれど悲しげでもあり、世間に出ると少し途方に暮れたように見える人*1」だった。それだけではない。彼女は多くの男性とのあいだに艶聞を作り、女性にも「情熱と呼べる感情」を抱き、好奇心の強い官能的な人物として描かれながら、同時に性的なことには奥手な少女としても語られている*2。またグルーによれば、ローランサン自身は、自らを「液体のような人間」、それも「H2O」のような捉えどころのない存在として人に見られたがっていた*3。彼女は常に何かの間で引き裂かれていたし、そうした自己を神話化しようとした。彼女は裕福な父親とお針子の母親のあいだの私生児としてパリに育ち、ブルジョワ的な感性と都会的な趣味とを培い、他方では自身の先祖に植民地の黒人の血が混じっていると信じ、そうした自己のエキゾチックな起源にある種のロマンを感じていた。パリがナチスに占領された時期には反ユダヤ主義的な発言を繰り返しながら、同時に強制収容所に送られた彼女の友人でユダヤ人の詩人マックス・ジャコブの身を真剣に案じた*4。グルーは焦点を結ばない彼女の像を、嘘で取り繕って一貫した人物像のように仕立て上げることなどせず、断片的で一貫性のない姿、つまり「複数のローランサン*5」として書くことに徹底した。ただグルーはなんでもあけすけに暴露したわけではない。ローランサンと女性たちとのあいだの恋愛関係については、グルーは決して具体的に語らなかった。

ローランサンのそうした捉えどころのなさを踏まえながら、エリザベス・ルイーズ・カーンは、2003年に出版したローランサンの伝記の冒頭で、次の点について確信を持って伝えている。すなわちローランサンは「演者」であり、「私的な政治性を暗号化し、レズビアンであることを覆い隠し、時には偉大な芸術家のイメージの物真似をする」人物であった。つまり彼女が公に見せる姿は仮装に過ぎなかったのだ、と*6。カーンはまた、ローランサンを擁護する周囲の批評家や作家が彼女について書く際にも、彼女の同性愛者としての性的な私生活を暴露しないよう「気配り」をしていたと、指摘している。「気配り」という語をここで用いたのは、ローランサン自身のうちに異性愛的な規範を隠れ蓑とするようなところがあり、彼女自身が同性愛的な私生活のありようを公言しようとはしていなかったからだ*7。

しばしばローランサンの作品の特徴とされる「女らしさ」についてはどうだろうか。フランス語で「女らしい」を意味する形容詞「feminin(e)」を、ローランサン自身は著述の中で好んで用い、逆に「男らしい」ものは自分から遠ざけた。ピカソやブラックといった前衛芸術家たちにその作品の価値を認められ、詩人アポリネールと恋愛関係にあり、周囲の人々を魅了し翻弄しながらも、彼女はそうした男たちの前衛的なサークルに嫌気がさし、1912年までにはピカソを取り巻くグループから離れていく。彼女が1956年に出版した『夜の手帖』掲載の回想録には、男性画家たちに対し感じていた気後れがはっきりと記されている。男たちとは彼女にとって、「解きほぐし難い問題」だったのであり、「彼らの議論、彼らの探究、彼らの天才」は、彼女を常に動揺させた*8。

これに対し彼女は、「女らしいものならすべてに」安らぎを感じたと語る。興味深いことに彼女が「女らしさ」の本質について触れる文章は残されておらず、『夜の手帖』でも「女らしいもの」と彼女が考える物を列挙するにとどめている*9。すなわち絹糸や真珠、色のついた糸巻き、などである。淡い色彩で彩られた、彼女自身の絵画に頻出するモチーフもまた、こうした「女らしいもの」のリストに加えることができるだろう。リボンやヴェール、扇、心優しい動物たち、可愛らしい子供、などなど。

それはあくまで表層的なリストである。そうした「女らしいもの」の羅列を眺めているだけでは、彼女を脅かした男性画家たちの真の「問題」がなんであったのかは判然としない。それだけではない。これまでこの画家について書かれた多くの著述が、ほかならぬローランサン自身の名前を、「女らしいもの」のリストの一部であるかのように扱ってきた。そんなことをしてもこの画家についての理解を深めるというよりは、ただ怠惰に「女らしさ」の紋切り型を繰り返すことにしかならない。

このことは1908年のアポリネールの展覧会評を見ても明らかだ。ローランサンに恋をしていたこの詩人は、恋人の作品について初めて評したこの文章で、次のようにその芸術を解説する。曰く、ローランサンは「男と女の間に存在する決定的な違い」、すなわち「起源の違い」と「理想の違い」を意識しているのであり、女である彼女は「歓喜」に満ち「純粋性」を本質とする。「女性の精神の子供じみた夢のような傾向」は、彼女が描くディアナやアルテミスといった女神たちの像にも現れている*10。だが恋する詩人のひたむきな眼差しが捉えたこうした姿は、ローランサンが同じ頃に繰り返し描いていた、鋭い目つきの、図案化された仮面のような自画像とは奇妙に一致しない。また彼女がキュビスムの影響を受けていた時期に描き、ピカソに贈呈した絵画《物思いに耽る女》(パリ、ピカソ美術館)において、ローランサン自身の顔の特徴を備えたこの女性は、物憂げに頬杖をつき思案している。これらの女性像のどこに、子供じみた軽やかな歓喜を見出すことができるだろうか。

ローランサンの作品を論じようとする者にとって厄介に思えるのは、彼女がこうした紋切り型を逸脱するような作品を残しながらも、同時に紋切り型との関係を確信犯的に持ち続けていた点である。結局のところ「女らしい」彼女の芸術に語るべき理論や思想といった「本質」などなく、表層的なものしかないと、ほかならぬ彼女自身が私たちに諭しているのだろうか。この言葉を繰り返すことに救い難い悔しさを感じることを禁じ得ないのは、同様の考えがこれまでに、一方では「女らしさ」のステレオタイプを強化し、他方では幾人もの人から、ローランサンの作品について真面目に議論する機会を奪ってきたに違いないからである。実際、彼女の絵を見ても、私たちに与えられているのは、ふわふわと漂う「女らしさ」の記号だけなのだ。テート・モダンにある《扇》と題された1919年の作品を見てみよう。ピンクと灰色を基調とする空間の手前には白い扇の一部、向こうには2枚の画中画が置かれている。一枚は犬を抱き、青いリボンのかかった白いドレスと青い帽子を被った少女の肖像、もう一枚は首元まで黒ずくめの服を着た女性の円形肖像。彼女たちは額縁によって隔てられているが、まるで互いに身を寄せ合っているようにも見える。彼女たちは恋する二人の女性であるのかもしれないが、その確信を、私たちは得ることができない。そこにあるのは仮面のような二つの顔であり、魂を抜き取られ肉体から乖離したモデルの表層を固定したような、絵画平面である。

化粧だけを肌の上から剥ぎ取ってカンヴァスに貼り付けたようなこれらの顔を見れば、ローランサンの目の前のモデルは、画家にとって気に入った色と形を塗るための口実のようにすぎないようにも思える。事実、「こうして仮装がととのい、かりそめの勲章で飾られたわたしたちは、くすぐったいのとうんざりしたのがあい半ばする気分で、魂のないマネキンになる」と、かつてローランサンのモデルをつとめた幼少期の記憶を振り返り、フロラ・グルーは記述している。「わたしたちは、彼女の夢想が高く飛翔するための飛躍台でしかない」のだとも*11。

では、彼女の絵画上に夢想のように浮遊する「女らしさ」の記号は、ローランサンの自己像とどのような関係にあっただろうか。これまでは一般に、そうした記号は「女らしさ」の極地に位置する彼女自身の似姿なのだと解釈されてきた。彼女の絵に登場するすべての記号は、ローランサンに似ているからこそこの画家に好まれたのであり、それゆえローランサンの芸術の本質には強度の自己愛がある、というのだ。この見方は彼女の生前からすでに認められる。例えば批評家のロジェ・アラールは、1921年の文章の中で、動物でも人間でも自分の顔や体の特徴に似せて描く彼女を評し、「ローランサンにとって全自然は、鏡の間にすぎない*12」と述べた。

作家ジョゼ・ピエールもまた、1988年に上梓したローランサン論の中で、この画家における自己陶酔性に焦点を置いた。自己陶酔性は、ローランサンが女性たちや動物を自分に似せて描く傾向があった点に認められるのみならず、自分とよく似た母親への、屈折した愛情のうちにも見出すことができるのかもしれない。絹糸や真珠、色のついた糸巻きといったものへの彼女の幼少期の嗜好は、仕事で忙しかった母親に触れたいという欲求と結びついている、とジョゼ・ピエールは語る。お針子であったローランサンの母親の仕事道具に触れる特権を楽しみながら、娘であったローランサンは、母親と「同一化」しようとしていたのではないか、と言うのだ*13。さらに彼は、ローランサンの極度の近視が、肖像画を描く行為と人に身体的に接近する行為とのあいだの結びつきをもたらし、そこに心理的な緊張感もまた生じていたはずだとした。この複合的な接近の総体こそ、ローランサンにとって肖像画を描く行為にほかならなかったのではないかと、作家は述べている*14。

作家であるジョゼ・ピエールの絵画分析は始終慎重で繊細であるがゆえに心地よいのだが、彼女の芸術を5つの特徴で要約する結論部分で、それまでの細やかな書き振りは脆くも崩れ去る。彼女は第一に女性を描き、第二に「女性生殖器の色」である薔薇色のような柔和な色を用い、第三に自分自身の内奥に対象を取り入れるかのように対象を描き、第四に死や男性性を否定し、第五に「触れて、愛撫して心地よいもの」に触覚的な価値を見出した。その結果、彼女の芸術は「無垢で幸福な一つのアルカディアの下絵」となった。そこにはピカソ流のプリヴィティヴィズムとルソー流の素朴主義に加え、女性ならではの「原始性」がある、と、ジョゼ・ピエールはまとめる*15。作家によるこの要約は、アポリネールによる1908年の、すべてをわかりやすい「女らしさ」に着地させようとする主張と大差ない。

こうした結論に触れると、そこに至るまでにいかに示唆に富んだ記述がなされていようと、いくつもの疑念が湧いてきてひどく身構えてしまう。彼女に自己陶酔的なところがあったのは確かだろう。だが果たして彼女は女性の「原始性」や規範的な「女らしさ」を丸ごと素直に受け入れ、そこに安住していただろうか。少なくとも彼女が描く自画像からはそのことは感じられない。また彼女が彩色に使用する薔薇色を根拠もなく女性の生殖器と結びつけることは、裸になることなど望みもしない女性から衣を剥ぎ取り股を開かせ、読者の視線に晒すことでその関心を引くような暴力に満ちてはいないだろうか。さらには、彼女のうちに確かにあったであろうナルシシズムを、あまりにも純粋で徹底したものとして強調し、同性愛的な側面すらも、強すぎる自己愛のヴァリエーションの一つとして理解するということは、ローランサンを、自分の姿しか映さない鏡の部屋にたった一人で閉じ込めることにはならないだろうか。彼女は他者を記号化して自己に似せるだけでなく、むしろ自己自身も場合によっては記号化し、その都度気に入った仮面を被り、愛する人や物の記号と戯れさせていたのではないだろうか。彼女は水面を覗き込み動けなくなってしまったナルキッソスその人としての性質を持ちながらも、同時にナルキッソスが覗き込む液体にもまた己の身を同一化し、その気ままな流れの中で水面に映った自己と他者の記号を変形させていたのではないだろうか。

実際に彼女の絵のいくつかを見ていると、次のように思えることがある。ローランサンは、自己を含むすべてを記号化しながら、場合によっては異なる存在の間にアナロジーを生み出しつつ、しかし自らとは決して同一化し得ない他者への関心を手放すことはなかったのではないか、と。例えば自身とセシリア・ド・マドラーゾ、そして犬のココを描いた1915年の《肖像》(テート・モダン)では、ローランサンは二人の女性の顔を、はっきりと描き分けている。左のローランサンの頭部に描かれた切れ長の目は、こちらを容赦無く睨みつける。右側のマドラーゾは対照的に目を伏せ、ローランサンの愛犬を愛撫しようとしている。二人の対照性は、ローランサンの短い縮れ髪と、マドラーゾの綺麗に整えられリボンとヴェールで飾られた髪とのあいだにも、また一方の大きな口と他方の小さな口のあいだにも認められる。ローランサンと同様の切れ長の目とともに描かれたココは、もしかするとローランサンの分身として画中に登場し、マドラーゾにまとわりつくことでこの女性へと画家が向けた親愛の情を暗示しているのかもしれない。しかし重要なのは、ローランサンが自らの分身をマドラーゾの姿にまで求めていたわけではない点だ。

同様のことは、彼女が1919年ごろに描いた《鳩を持つ女性たち》(パリ、ポンピドゥー・センター)についても言える。二人の女性のうち左側はローランサン、右側はニコル・グルーであると考えられている。身を寄せ合う二人の女性のうち、ローランサンは腰にピンクの帯を巻いている以外は白と黒のモノトーンでシックにまとめている。グルーは毛皮を纏い、襟ぐりの大きく開いたグリーンのドレスを着て、触覚的な感覚を刺激する官能的な様子で描かれている。二人の顔つきも対照的である。全体に灰色のトーンで塗られたローランサンの顔とは反対に、グルーは顔に紅粉をさし、大きな丸い瞳を際立たせている。そして二人に共通しているのは、意志的な眼差しだ。ここに描かれているのは二人のローランサンでは決してない。自立した二人の女性の身体であり、二つの人格=仮面である。彼女たちは己の仮面を互いに押し付け合うことなく、互いの異なる仮面の下にその親愛の情を秘めながら、そっと身を寄り添わせている。

これらの絵を見ていると、さらに次のようにも、思えてくる。たとえローランサンが自己愛的な鏡の部屋にいるのだとしても、彼女が一人きりでそこにいるとは限らない。そこには愛する誰かも一緒にいて、めいめいがローランサンのデザインした仮面をかぶり、ローランサンの特注による衣服を着て、過剰に演出された自己像を互いに披露し合い演じ合いながら、楽しんでいるのではないか。

近年の研究では、ローランサンを孤独な鏡の部屋から解放する手段の一つとして、彼女の同性愛的側面が新たな注目を集めている。当時のレズビアンのサークルから、従来のモダニズム観を逸脱する「サフィック・モダニズム」と呼ぶべきものが登場していたことは、この二、三十年の間に徐々に明らかにされてきた*16。少女たちへの愛をその詩の中で唄った古代ギリシアのサッフォーは、長らく同性愛者の文化人サークルのあいだのヒロインであった。ローランサンはそうしたサークルで、まさに新たな近代的感性を牽引する存在だったからこそ、自己への愛だけでなく、ほかの女性たちとの関与という観点から新たに研究される必要があるのだ(無論ピカソやブラックといった男性画家たちとの関係については、主に男性側から女性側に与えた影響という観点から、長らく言及されてきたのだが)。

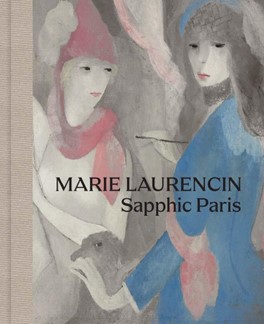

2023年にフィラデルフィアのバーンズ財団で開催された展覧会「マリー・ローランサン サフィック・パリ」は、まさにそうした関心から企画された(図1)。彼女の作品にはつねに、男性中心主義的なモダニズム観からは捉え難いものが存在した。彼女の作品に認められるそうした特徴は、女性性を定める慣習的な規範と、一部では関わりつつも他方ではそれに反するような「クイアな女らしさ」を持っていたのだと、展覧会図録の論考の中でレイチェル・シルヴェリは述べている。ローランサンは角が立たぬよう「馬鹿」なふりをしながら「女らしさ」の紋切り型と戯れ、「過剰さの誇示」という「クイアなやり方でコード化された戦略」をとり、そのカモフラージュの中でこそローランサン独自の新しい表現を培った*17。モデルにとってローランサンに描かれるということは、慣習的に定められた「女らしさ」の規範に同一化することではなく、むしろそうした同一化とは距離をとりながらローランサン流の「女らしさ」へと生成することを意味したのだと、シルヴェリは述べる*18。

図1 「マリー・ローランサン サフィック・パリ」展のカタログ表紙。Marie Laurencin: Sapphic Paris, cat. exp., Philadelphia, The Barnes Foundation; New Haven and London, Yale University Press, 2023

つまりローランサンの絵に描かれるということは、ローランサンの鏡の部屋に入り、そこに彼女が用意した仮面やメイク道具で変身し、ローランサン特有の色合いと肌触りを持つ「女らしさ」という衣の試着をして、彼女の目の前に立つ、ということなのである。とはいえローランサンは、あなたが自分とは異なる「誰か」であることに、関心がないわけではない。彼女が作った服を着てみれば、それはあなたの体に合わせて形を変えもする。ローランサンの「女らしさ」はこうして、あなたがその鏡の部屋に足を踏み入れローランサンが用意した衣服を試着するたびに、わずかに形を変え、化粧とともに生成していく。鏡の部屋はローランサン一人のためにあるのではなく、複数の女たちのためにある。

クロード・カーアンと変幻自在のナルキッソス

ローランサンとともに鏡の部屋に足を踏み入れ、そこに並べられたいくつかの仮面で遊んだあとには、次のような想像をしてみよう。もしもナルキッソスが、素顔ではなく、好きな化粧をした顔を水面に映し、その時々に変わる自分の顔に恋をしていたとしたら、どんな物語がそこから続いただろう。それは悲劇というよりも、場合によっては喜びに満ちた物語になっていたのではないか。実際、変幻自在のナルキッソスにこそ「生ける楽園の象徴*19」を見出した作家もいた。シュルレアリスム運動に関わった女性クロード・カーアンである。

クロード・カーアンは、仮装し様々なセルフ・ポートレートを撮影することで、変幻自在な自己を演出した。同性愛者でもあったこの作家は、ローズ・セラヴィという女性の分身を生み出し戯れたマルセル・デュシャンのように、「個としての人性が剥げ落ちて人格=仮面になる」までに、ジェンダー規範を逸脱する自己像をカメラの前で演じ続けた*20。

図2 永井敦子『クロード・カーアン 鏡のなかのあなた』(水声社、2010年)表紙

カーアンについて日本語で初めて本格的に書かれた単著は、永井敦子の『クロード・カーアン 鏡のなかのあなた』(水声社、2010年)である。この本の表紙に掲載されたポートレート写真は、カーアンの挑戦を象徴する一枚である(図2)。カメラの前に立つショートカットのカーアンが青年のように見えるというだけではない。カーアンは自己を複数化し、鏡の反射では捉え難いような存在として、カメラの前に姿を現しているのである。

鏡に向かう女性像は、絵画やファッション雑誌のイラストに認められる紋切り型のイメージである。そうした女性たちのほとんどは、化粧中であったり身繕い中であったりする。化粧中の女性は、通常はその行為に没頭しているために、鏡の中の女性の姿を覗き込む私たち鑑賞者を、直接その目で見つめ返すことはない。その眼差しが私たちを捉えるように思われるときは、大体の場合は鏡越しである。化粧中の女の鏡を覗き込む者にとっては、鏡越しにこちらへと向けられる眼差しは、脅威というよりも、照れ臭さや気まずさくらいしか感じさせないだろう。

ジェニファー・ショーが指摘するように、カーアンの写真は、こうした図像的慣習との間に両儀的で複雑な関係を築いている。一方ではこちらを直視するカーアンの眼差しは、見られる立場に徹するべき化粧中の女性像の図像的な慣習を、裏切っている。他方で鏡のなかのカーアンは何かに没頭している様子で、こちらの眼差しを意識していないように見える。ショーはそこから次のような仮説を導き出す。すなわちカーアンは、「通常ナルキッソスの神話と結び付けられてきた、自己の反射=内省と自己への陶酔とのあいだの関連性を、問いに付していた」のではないか*21。

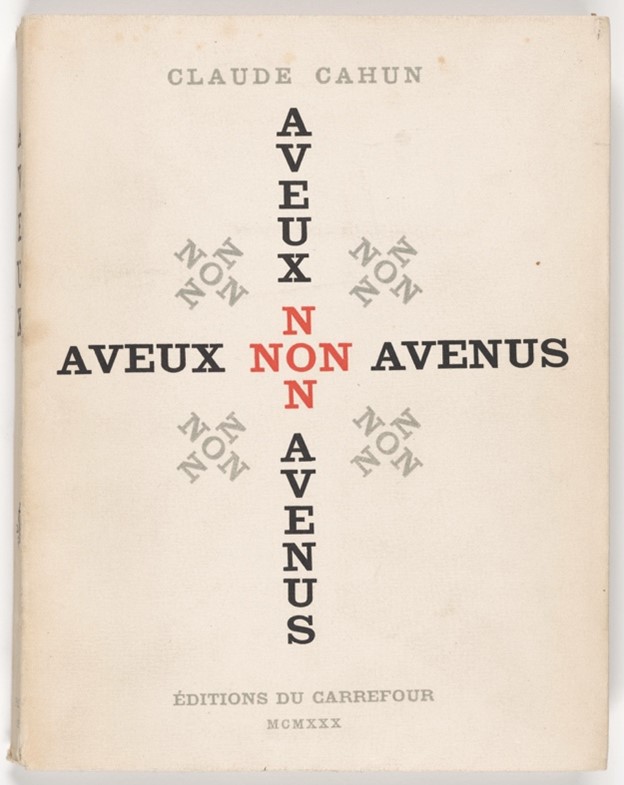

ショーの論考では、ほかにも非常に示唆に富んだ見解が示されている。カーアンによる断章と、その恋人マルセル・ムーアの手によるコラージュを集めて1930年に出版された『無効の告白』の表紙には、一見シンメトリーに見えながら実際には左右対称性を裏切るアルファベットの文字列がデザインされていることを、ショーは指摘する(図3)。

図3 クロード・カーアン『無効の告白』表紙。Claude Cahun, Aveux non Avenus, Paris, éditions du Carrefour, 1930

そこにあるのは不実なる鏡だ。不実な鏡は自己を映すだけではない。それは像を歪め、場合によっては理想化する。ナルキッソスの神話は、カーアンの時代にはすでに、女性性や同性愛と結びつけて語られる傾向にあった。こうした安直な結びつきに対抗するためにこそカーアンは、不実なる鏡をテーマの核に据えたのではないかと、ショーは考えた。

実際、『無垢の告白』の第二章には「自己愛」という語句から始まる、ナルキッソスを題材にした断章があるのだが、そこではむしろナルキッソスの神話そのものが書き換えられていく。カーアンが語るナルキッソスは、自分の姿に恋して水面を見つめ続け、絶望のうちに命を落とす悲劇の人物ではない。彼は太陽のうちにも、月のうちにも、蜜のうちにも、シルファヌスやニンフたちのうちにも、「自分を見つけて愛することができた」。その自己愛は彼一人にのみ閉じておらず、「二人による、あるいは複数人による、あるいはすべての人々による、もしくは全世界を巻き込んだ饗宴におけるエゴイスムのなかに実現されている*22」。

つまりカーアンにより翻案された神話の中のナルキッソスの自己愛とは、世界へと身を寄り添わせることのできるような自己への陶酔であり、世界への陶酔にほかならなかった。全世界が彼の「鏡の部屋」だったのであり、ナルキッソスはこの広大なフィッティング・ルームに全世界を迎え入れ、美しき万物の衣服を試着したのだ。そうしたナルキッソスになりきるかのように、彼女は1939年には花々に囲まれそれらに擬態するように横たわるセルフ・ポートレートを撮っている*23。

美しき万物の中に自らを見つけ愛することが可能となるのは、もちろんカーアンが生み出したユートピア的な空間のみである。現実世界ではナルキッソスは「自分の理想像を見つめすぎて、ほかの人たちからうんざりされてしまう*24」。こうした記述の末、この章の最後の部分で彼女は、次のように問う。「なぜ神は私に顔を変えさせるのか。なぜ神は私の痛ましい力を揺らがせるのか。このペネロペの歯の下で、蜘蛛の糸が切れる……なぜ私が両眼を閉じるや否や、私は壊されてしまうのか*25」。

突然ここで挿入された古典的イメージについては、注釈が必要だろう。ギリシア神話に登場する美女ペネロペは、執拗に求婚を迫る男たちから逃げおおすために、舅の葬儀のための喪服が織り上がるまで待ってくれと男たちに伝えておきながら、昼に織った布を夜には解いてしまう。求婚者たちは何も知らず衣の完成を待ち侘びる。イギリスの画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスが描き、アバディーン宅に飾られて当時のロンドンでちょっとした話題になった1912年の《ペネロペと求婚者》(図4)では、美女の気を引こうとする求婚者たちをよそに、ペネロペは早くも糸を噛み切って衣を未完成のまま留めようと必死の様子だ。

図4 ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス《ペネロペと求婚者たち》1912年。アバディーン・アート・ギャラリー

『無効の告白』でカーアンは、ナルキッソスの神話を書き換えたのと同様に、ペネロペの物語に別のプロットを与えている。カーアンが述べるところの、ペネロペの歯で噛み切られる糸とは、一方ではカーアンの姿を七変化させるための衣の糸であっただろう。それは日毎夜毎に異なる様相を見せ、一向に完成することはない。他方でそれが蜘蛛の糸、つまり捕食者の罠であることにも注意が必要だ。カーアンは自己同一性の存続を犠牲にしてまで変化することを選び、あえてこの罠に自分から身を投じ、捕食者の網をその身に纏った。カーアンの言うところの「痛ましい力」の源であるとも言えるだろう。とはいえ、このようにして選択された顔も、衣も、手に入れた力も、次の瞬間には揺るがされ、美女の歯で噛み切られ、変化を余儀なくされる。

なぜそのような羽目になるのか。カーアンが投げかけるそうした問いにはどこか、神から与えられた試練に耐えかねた者の悲痛な叫びにも似たところがある。とはいえこの作家がその身に引き受ける物語の結末は、純粋なる悲劇ではない。カーアンは次のようにこの章を締め括っている。「私は自分の質問に答えることができない。おそらくまた別の機会に、私はもっと上手く罠=網を仕掛けるだろう*26」。

結局のところ、蜘蛛の巣を作り、日毎夜毎異なる装いを身に纏わせ自己同一性を喪失させるような罠へとカーアンをおびき寄せる捕食者は、作家自身なのだ。作家は自分自身の肉体を糧としながら生み出した自己の粘液を糸にし、己の身体を罠にかけるための、完成することのないしなやかな変幻自在の衣を、織り続けるのである。

演出された自己の交代劇が与えてくれるスリルを、カーアンは基本的には面白がっていたはずである。安定した像を結ばない不実な鏡や、自己を変化させるために自己を糧としながら織られる蜘蛛の糸といったモチーフは、たとえ自己喪失の痛みや危険に満ちているのだとしても、新たなる神話を生成する甘美な趣を湛えている。だがカーアンの文章では、世界を全身で知覚する身体的な悦びで充溢した描写がなされる時もある。そうした文章を読むと私は、カーアンのポートレート写真を見る時とはまったく別のやり方で、生身のカーアンに一瞬でも接近することができたような気になる。例えば『無効の告白』の「先立つものたち」と題された一節の最後で、カーアンは次のように記している。

私にはわかった、海や愛や、あらゆる原初的な力(私たちは喜んで降参する!)を前にしたときには、もはや年齢も性別も、人格さえない――そしておそらく、魂と身体の分離も不可能だ、それらはひとつになることを求めている*27。

海は「鏡の部屋」には収まらない空間の広がりであり、そこには自らの姿を映すべき静かな水面はない。海は仮面でも衣服でも、化粧道具でもない。海はデザイン案も持ち合わせていない。海は全てを包み込み、包み込んだものの形に寄り添う液状の広がりである。永遠に寄せては返す波に包み込まれ、海という液体の広がりに寄り添われた人は、自分がどんな顔に見えるのか気にすることをも忘れて、自分の魂と身体の一致を経験する。それが可能になるのは、海にとって、包み込んだ者の年齢も性別も人格も関係ないからである。あとは波に身を任せるだけ。そこにあるのは、自分の形に寄り添う世界を肌の表面で感じ、世界の広がりの一部をその身の表面で受け取ることによってこそ得られる、完全なる自己充足にほかならない。

注

*1 Flora Groult, Marie Laurencin, Paris, Mercure de France, 1987, pp. 11-12. 訳出にあたって次の既訳を参考にしつつ本稿の表記にあわせて訳文を修正した。フロラ・グルー『マリー・ローランサン』工藤庸子訳、新潮社、1989年、10頁。

*2 Ibid., p. 84(既訳、76頁).

*3 Ibid., p. 89(既訳、79頁).

*4 Ibid., p. 251(既訳、229-230頁).

*5 Ibid., p. 18(既訳、16頁).

*6 Elizabeth Louise Kahn, Marie Laurencin: Une femme inadaptée in Feminist History of Art, Farbgam, Ashgate Publishing Company, 2003, p. 1.

*7 このことを明らかにするためにカーンは、その著書全体を通して彼女の同性愛がいかに同時代の著述や彼女自身の作品において「カモフラージュ」されていたのかを論じている。

*8 Marie Laurencin, Le Carnet des Nuits, Genève, Pierre Cailler, 1956, p. 16.

*9 Ibid.

*10 Guillaume Apollinaire, Chroniques d’art, 1902-1918, Paris, Gallimard (folio essais), 1993, p. 67.

*11 Groult, Laurencin, p. 14(既訳、13頁).

*12 Roger Allard, « Marie Laurencin et son œuvre », Marie Laurencin, 1921, repris dans José Pierre, Marie Laurencin, Paris, Somogy, 1988, p. 128. 訳出にあたって次の既訳を参考にしつつ本稿の表記にあわせて訳文を修正した。ジョゼ・ピエール『マリー・ローランサン』阿部良雄訳、美術公論社、1991年、284頁。

*13 Pierre, Laurencin, p. 16(既訳、34頁).

*14 Pierre, Laurencin, p. 93-94(既訳、207-208頁).

*15 Pierre, Laurencin, p. 102(既訳、224頁).

*16 George E. Haggerty and Bonnie Zimmerman (ed.), Professions of Desire: Lesbian and Gay Studies in Literature, New York, Modern Language Association of America, 1995. Laura Doan, Fashioning Sapphism: The Origins of a Modern English Lesbian Subculture, New York, Columbia University Press, 2001. Laura Doan and Jane Garrity (eds.), Sapphic Modernities: Sexuality, Women and National Culture, New York, Palgrave Macmillan, 2006.

*17 Rachel Silveri, “No Modernism without Marie Laurencin: Picturing Queer Feminity”, Marie Laurencin: Sapphic Paris, cat. exp., Philadelphia, The Barnes Foundation; New Haven and London, Yale University Press, 2023, p. 123-137.

*18 Ibid., p. 132.

*19 カーアン自身の言葉である。Claude Cahun, Aveux non avenus, Paris, Mille et une nuits, 2011, p. 43. 永井敦子による既訳を参照のこと。永井敦子『クロード・カーアン 鏡のなかのあなた』水声社、2010年、205頁。

*20 Rosalind Krauss, Bachelors, London, MIT Press, 1999, p. 47. 次の既訳を参照にしつつ原文から訳出し直した。ロザリンド・E・クラウス『独身者たち』井上康彦訳、平凡社、2018年、43頁).

*21 Jennifer Shaw “Narcissus and the Magic Mirror,” in Louise Downie (ed.), Don’t Kiss Me: The Art of Claude Cahun and Marcel Moore, London, Tate Publication, 2006, p. 35.

*22 Cahun, Aveux non avenus, p. 43(永井『クロード・カーアン』、205頁).

*23 次の研究では雑誌『ミノトール』に1935年に掲載されたロジェ・カイヨワの擬態についての論考との関連性が指摘されている。Gen Doy, Claude Cahun : A Sensual Politics of Photography, London and New York, I. B. Tauris, 2007, p. 62-66.

*24 Cahun, Aveux non avenus, p. 45.

*25 Ibid.

*26 Ibid.

*27 Cahun, Aveux non avenus, p. 88.

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手

第3回 自由な手

第4回 機械的な手と建設者の手

第5回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(前編)

第6回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(後編)

第7回 リーグルの美術論における対象との距離と触覚的平面

第8回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(前編)

第9回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(後編)

第10回 クールベの絵に触れる――グリーンバーグとフリードの手を媒介して

第11回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(前編)

第12回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(後編)

第13回 握れなかった手

第14回 嘘から懐疑へ――絵画術と化粧術のあわい

第15回 キュビスムの楽器の奏でかた、キュビスムの葡萄の味わいかた

第16回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(前編)

第17回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(中編)

第18回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(後編)

第19回 顔に触れる――彼女たちの仮面を介して(前編)