芸術と産業

前回の記事で論じたように、ロバート・モリスもロザリンド・クラウスも、特殊な遊び場としての解説映像『ロバート・モリス 心/身問題』(1995年)で既存の現実に対し批評的な距離を取ることを試みた。モリスが距離を取ろうとしたのは、既存の芸術と既存の産業の双方が別々に築き上げてきた価値体系であった。とりわけこの解説映像で度々取り上げられるパフォーマンス《サイト》(1964年)は、階層化された既存の芸術とも、労働者を労働から疎外する既存の産業とも切り離されながら、芸術と産業の労働が交差するような実践の場にほかならなかった。しかもこの実践のために必要とされた展示室や劇場という特殊な場が、様々なかたちで社会的に階層化された既存のシステムとの関係を完全に断ち切っているわけではなかったからこそ、より一層批判的な姿勢が必要とされたのである。

ではそうした批判的姿勢を持ち続けさえすれば、展示室や劇場は、産業生産や商業活動の根底にある資本主義や、それが生み出したり強化したりしている社会構造とは切り離された場となり得るのだろうか。そうすれば芸術は、それ固有の理論や価値観を持った自律した一分野となることができ、いわば「純粋性」ともいうべきものを獲得できるのだろうか。

文化産業に関わる者なら、できればはっきりと意見を表明したくないような問いだ。どんなに批判的になったところで、芸術の場が真の意味で「純粋」になることはないのかもしれない。そう思いながら、それでも私たちは、あらゆる抑圧から解放された自由で「純粋」な何か、商業的でも産業的でも、党派的でも差別的でもない場を求めるものだ。

そうした意味で芸術を本来的に「純粋」な場としてしまうことに対して、クラウスもモリスもある種のアイロニーとともに距離を置いている。クラウスは、究極の無意味のうちにも意味が見出され続け、消費主義に反旗を翻す前衛芸術が産業的な側面を持ち得ることを繰り返し指摘しながら、それでも批評の空間の中で、意味が宙吊りになる場、言葉とイメージが消費主義に回収されない場を探り続けた批評家だった。モリスのパフォーマンスもまた、労働者と芸術家の「仕事」の意味を舞台やギャラリーで宙吊りにし、その肉体の身元帰属を曖昧にする意図を持っていた。こうしたクラウスとモリスの態度に、アイロニカルと言える要素があったとすれば、それは宙吊り状態を持続して考察を続けるための戦略であり、彼らが開始したゲームの規則の一つのようなものであったと言えるだろう。このことで彼らは、完全に超越した立場から芸術と産業との関係を否定し芸術を純化しようとすることも、反対にその融合を手放しで歓迎したりすることなく、答えの出ない曖昧な状態に身を置き続け、継続されている最中のゲームのプロセスを開示し続けようとしたのである。それは、現実社会に違和感を感じながらもその感覚を鈍化させ結果的に現状肯定に陥るだけのシニシズムともまた異なっている。既存の権力に迎合することを拒みながら、ベンヤミンのように、「立脚点がないということをまさに立脚点にして、そこから胸を打つ様々な言葉を語りながら進んできた*1」批評の系譜を引き継ぐものである。

ここでは、なぜそこまでしてクラウスとモリスが「宙吊り状態」を必要としたのかを理解するための、歴史的な背景について記しておきたい。というのも彼らの求めた「宙吊り状態」は、「前衛」に関わる芸術家や批評家が内包し続けてきたジレンマと深く関わっているからだ。そしてこのジレンマという名の種は、芸術における「前衛」が誕生するその時にすでに蒔かれていたものだった。クラウスとモリスにとっては、このジレンマを忘却することなく、各々のパフォーマンスを通してそれに直面することにこそ重要性があった。

芸術において「前衛」という言葉が用いられるようになった端緒は、よく知られているように社会主義者のサン=シモン伯爵とその支持者たちが19世紀前半に社会を牽引する芸術家の役割を、敵陣に攻め入る際の先鋭部隊に喩えたことであった。芸術家たちに求められたものとは、産業家や科学者とともに、神なき時代に民衆を率いるという役割であり、言い換えれば新たな時代の聖職者であることを期待されたのである*2。その後「前衛」という言葉は、1880年代以降フランスで多用されるようになる頃には、社会主義的なイデオロギーと切り離して用いられることも多くなる。それでも前衛芸術家たちの中で、自らの制作行為が社会のための労働なのだと考える者が、あとをたたなかった。この意味で芸術における「前衛」は、その用法の誕生とほぼ同時期である1830年代のフランスで用いられるようになった「社会芸術」という考えと、手を携え続けたと言える。

他方で1880年代以降の「前衛」は、ロマン主義的な「芸術のための芸術」の正当な継承者でもあった。ここで重要なのは、「芸術のための芸術」で想定されている芸術の「純粋性」を、私たちの観点で限定的に捉えてしまわないことである。すべてを差し置いて芸術に献身することは前衛芸術家にとって至上の使命であった。ではどのような芸術が純粋でないと考えられていたのか。ここで二つ挙げるとすれば、一つにはとりわけ18世紀末以降にその重要性が主張されるようになったジャンルである「産業芸術」(芸術性も兼ね備えた、実利的な工業製品であり、合理的にデザインされた家具や生活用品などがこの中に入る)、もう一つには19世紀半ばにはショービズ的な商業主義に堕落してしまったアカデミズムの芸術が挙げられる。この二つのジャンルと異なるものを生み出すことが前衛芸術家の課題の一つであったわけだから、通常の価値観においては「芸術」とはみなされてこなかったものを自分たちの作品の表現に取り入れることは、19世紀末から20世紀初頭の前衛芸術家たちにとって何の矛盾もないことに思えたに違いない。この二つのメインストリームを逃れるようにして人々の生活の中に息づいていた様々なイメージや造形物、例えば民衆版画やカリカチュア、刺繍だとか焼き物だとか素朴な木彫りだとか、そういった手仕事による装飾品の数々はこうして、前衛芸術にとって重要な霊感の源となった。産業的な合理主義にも、アカデミズムの凝り固まった価値観にも与しないと判断されたイメージや造形物は、どんなものでも純粋に見えただろう。子供の絵、精神疾患を抱えた者の絵、日本の版画、古代文明の焼き物、キクラデス諸島で出土した偶像、アフリカの仮面、などなど。それらは場合によっては純粋な「芸術」として前衛芸術家たちに歓迎された*3。

ただ前衛的な芸術家たちのうちにも矛盾は存在した。絵描きたちは産業的に生産された絵の具を手に入れて使用した。産業的に生産された染料は新しいスタイルの衣服の色を染め、大衆の生活を色鮮やかにした。産業社会がもたらす「新しさ」が生活の隅々まで浸透する力を持つことを確信した芸術家たちのなかには、自らの芸術から「産業」の痕跡を徹底して排除するような潔癖な姿勢を貫くことをやめ、モネやルノワールやモリゾのように、むしろ鮮やかな色の糸を複雑に織り込んだような美しいテキスタイルを想起させるカンヴァスを次々と生み出す画家たちもいた。彼らの絵が、ウジェーヌ・ドラクロワといったロマン主義の画家たちやイギリスないしはオランダの風景画家といった過去の巨匠たち、あるいは同時代に流布していた色彩論から着想を得たものであることが、これまで繰り返し説明されてきた一方で、ローラ・アンヌ・カルバをはじめとする近年の研究では色彩の産業との関わりから印象派の表現を捉え直す試みもなされている。例えばエドガー・ドガのような皮肉屋の画家は、自らの作品を時に「商品」と呼びながら、わざと《帽子屋》(図1)のように、彩られた平面と染色された商品としての布を重ね合わせ、「絵画とは何か」と見る者に問うような作品を制作した*4。そこには、産業と芸術とを接近させながらも、それでも産業と芸術とを本質的に分け隔てるものがあるのだという、彼の確信を見ることができる。ファッショナブルなテキスタイルという流行の美から、永遠の美を抽出して「芸術作品」にすることもできるという、芸術家の自負と野心がそこには見てとれる。

図1 エドガー・ドガ《帽子屋》1879〜86年。アート・インスティチュート・シカゴ

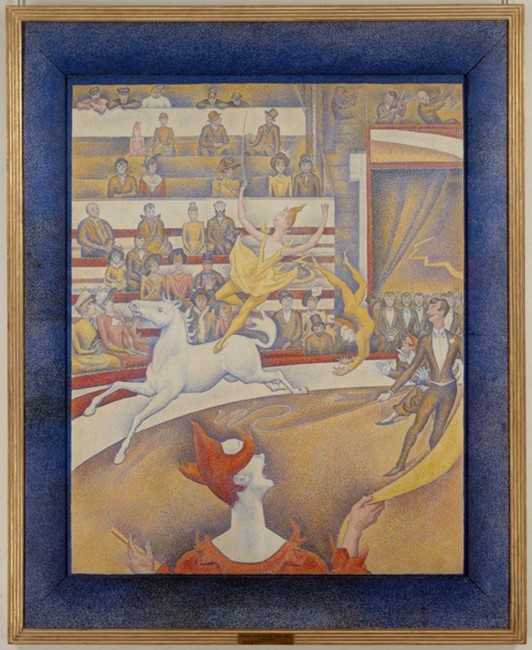

産業芸術のうちにもジュール・シェレやロートレックがデザインする広告ポスターのように、前衛的な様式を示すものが現れはじめた。ジョルジュ・スーラのように、そうしたポスターからインスピレーションを得る前衛芸術家も登場するようになる(図2)*5。スーラが好んで描いた大画面の絵は、多くの人が公的な場で見るのにおあつらえ向きだったので、「社会芸術」の一種のようなものとして考えられもした*6。だがそれなら、どうしてスーラをはじめとする新印象派の画家たちは、当時「社会芸術」の最たるものであったポスターではなく、イーゼル絵画に拘り続けたのか。彼らはおそらくどこかで、ポスターのような産業芸術ではなく絵画芸術でしか到達し得ないもの(社会的な使命であれ美的な使命であれ)があると信じていたのだろう。新印象派の画家たちの絵の抽象性と、彼らが目指そうとした社会芸術の理念が、根本的には矛盾を孕んでいたことは、これまでも度々指摘されてきたことだ*7。こうして絵画芸術は、時にはポスターのような産業芸術から着想を得つつも、産業芸術の一部になることはなく、そこから独立することでこそ持ち得る批判的ないしは美的な可能性を期待され続けることになる。

図2 ジョルジュ・スーラ《サーカス》1891年。オルセー美術館

芸術が純粋だった「クソやばい日々」

産業社会や消費社会に対し批判的な距離を持ち得ることは、芸術が「純粋」であるための命綱となる。だがそう表明した途端に感じる気まずさについて、一体どう説明すれば良いだろう。そもそも、「純粋さ」ほど、できれば使いたくない言葉はない。観念的なのにナイーヴで、時代遅れな感じがする、というだけではない。前衛芸術における「純粋性」について授業で説明しようとするたびに、私はいつも学生たちと共に少しだけ迷子になった気分になる。どんな作品や作家でもその都度異なる文脈と結びつく「純粋性」があり、場合によってはそこに内在しているパラドクスやアイロニーについても的確に指摘しなければ正確には説明できないが、そんなことをしていては全体的な傾向というものが見えなくなってくるからだ。

19世紀末にはタバコやチョコレートのパッケージにも、地下鉄の入口にも、前衛的なアール・ヌーヴォーの装飾が施されるようになった。だが芸術と産業の結びつきは両者の幸福なる融合という結果をもたらしたわけではない。20世紀にはピカソのように、壁紙や新聞紙、リポリン塗料など、産業的な素材を絵画・彫刻に取り入れながら、生活に浸透する産業技術へのパロディー的な応答を作品の中で行う芸術家も登場する。この場合の「純粋さ」とは、そうした手遊びにより産業的なイメージが混入するハイブリッドな芸術空間を作り出してなお、芸術は産業とは根本的に切り離された固有の遊び場として確保されていると信じる芸術家の心でもある。そしてその固有の遊び場こそ、《ゲルニカ》(1937年)のように、社会へ向けたメッセージの新しい発信地となり得る、というわけだ。

そしてちょうど同時代、デュシャンのように産業的に複製・製造されたイメージや事物に少し手を加えて「芸術」的な文脈で示すことで、既存の芸術概念そのものへの問い直しやその拡張を試みる戯れに興じる者もいた。ピカソの遊び場が「芸術」の内部に包摂されているとすれば、デュシャンの遊び場の中では、「芸術」という概念もまた、遊具の一つに過ぎない。ただそれと戯れる彼の遊びのある種の「純粋さ」(つまりその行為自体としては産業的でも商業的でもないという性質)ゆえに、私たちはその遊戯場の総体を相変わらず「芸術」の場と呼びたくなるのであり、彼の作品を展示室に飾りたくなるのである。

こうした遊び場は享楽的な側面を持つので、芸術家に聖職者としての役割を求めるサン=シモン的なユートピアというよりもフーリエ的なユートピアに近いと言えるのかもしれない。フーリエのユートピアにおいて、芸術家は立派な聖職者である必要はない。大人は「自然的欲望」を肯定しながら、まるで子供が自然と遊びに没頭するかのように働くことができる。デイヴッド・ホプキンスの『ダーク・トイズ』(2021年)は、シュルレアリスムやネオ・ダダにおけるこうしたフーリエ的側面について指摘するものだった*8。

デイヴィッド・グレーバーは別の観点から二つのユートピアのモデルを対比させている。一つは組織化されたサン=シモン主義的なユートピアを目指す前衛運動であり、そのためにセクト化して、この集団の聖職者に相応しくない異分子を徹底してパージする。もう一つはサン=シモンよりもフーリエを好むアナキストたちの運動であり、彼らは「ときとして通訳不能な意見の多様性を前提とし、それを尊重するような理論*9」に根ざす意思決定手続きを行おうとする。このため、同じ理念を共有する聖職者たちから成るエリート集団組織である前者の「前衛」の陣営とは、基本的に相入れない。ここでアナキスト的な芸術家の一人として挙げられているピカソが、多様な意見を実際に尊重しようとしていたかは甚だ疑問だが、しかし彼が自分の遊び場をことさら教条主義的に飾り立てたり、他者にそこで遊ぶよう強制したりしなかったことは確かだ。ピカソの遊び場はピカソ自身にとっては、いかなる教条主義や抑圧や組織化からも解放された場でなければならず、誰でも好きな時に立ち寄って好きな時に立ち去れる、別に近寄りたくなければ近寄らなくたっていい、そんな場所だった。もちろんこの遊び場に招き入れられた女性たちの表象やアフリカ・オセアニアの造形物を通して、ピカソが無意識のうちに別種の抑圧に加担していなかったかという点については、また別の議論が必要になる。

いずれにせよ過去の芸術家が作り出した遊び場を純粋なものとして語る時、そこにはある種の「純化」の作用が多かれ少なかれ働くことになる。モリスの解説映像の終盤で、クラウスはノスタルジーをこめて「1960年代末の日々は、芸術が客体というよりもむしろプロセスであった時代だった。それは芸術が堅牢なかたちのなかに凍りついた理念ではなく、まるで液体が蒸発して水蒸気の雲になるかのような、移行の状態にあった時代、それが純粋なプロセスであり、純粋な反形式であった時代だったのだ」と述べる。

ここで使用されている時制は過去形だ。クラウスは60年代のモリスを純化するために、自らの語りに過去の時制を与える。ただクラウスとモリスは、そのノスタルジックな純化の作業に、不純さを紛れ込ませることも忘れない。彼らは「そう、そんな日々もあったね」と、最後に交互に、それもわざと演劇調に、繰り返す。過去を懐かしむなかで展開する「純化」の作業を、自分たちは本気で行なっているというよりも、演じているに過ぎないのだと、言わんばかりに。映像を締めるのはモリスの笑いである。モリスは「そう、クソやばい日々だった、ああ本当に、そんな日々もあったね」と言って笑い、映画は閉じられる。この突然のFワードと、それが誘発した笑いによって、まるで凍りついた氷が溶けて液体になり、液体が蒸発して水蒸気になるかのように、これまで語られてきたことの意味と内容は散逸する。そしてまさにここから、過去を純化する行為をわざとらしく演じていた芸術家の本心が垣間見えることになる。それは真実というよりもむしろ、疑念に似た何かだ。「プロセス」や「反形式」の実践が現実に「純粋」だった日々なんて、本当はどこにもなかったかもしれないのにね、とでも言いたげに。それでもその「純粋さ」を、どこかで懐かしみ求めてしまう自分自身を、笑うかのように。

ここで最後に、クラウスの発言において、60年代末のプロセス志向の芸術における純粋性を形容するために「まるで液体が蒸発して水蒸気の雲になる」という喩えが用いられていることに注意を向けてみよう。そこで念頭に置かれていたイメージのうちの一つは、おそらくはデュシャンの《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、でさえも》(フィラデルフィア美術館)であったことだろう。デュシャンは通称「大ガラス」として知られるこの大きな作品の下部に幾何学的な形態のデッサンを施し、「独身男性たち」とした。その上部には、「花嫁」である臓器のような形態と、そこから発生する雲が配置されている。デュシャンの象徴的なイメージ体系の中でこの雲を発生させているのは、液体を蒸気へと変える作用を持つのに人の目には見えない熱、人間の欲望の熱である。

クラウスの語りにおける比喩でも、モリスの時代に特有の熱があったことが暗示されている。液体を水蒸気に変えるかのように、形式をプロセスへと変容させるモリスの「反形式」の力の源に、ある種の「純粋さ」を追求する情熱があったことが、示唆されているのである。ただその「純粋さ」を実現され達成されたものとして語ってしまえば、蒸気は再び冷却され、再凝縮され、蒸留された液体に変容してしまう。まるでそのことを防ぐかのように、最後にモリスは笑う。モリスは、ノスタルジックに過去について語り合う老人のようにクラウスと「あの日々」を懐かしみながら、唐突にFワードを挿入して、思い出語りに不純さを導入し、その不純さに思わず吹き出しながらそれまでの昔語りを異化する。ここに存在するアイロニーを含んだユーモアは、冷笑とは異なる、「熱」を帯びた笑いとして現れる。それは冷却による蒸留を防ぎ、答えを宙吊り状態にして言語ゲームを持続するための「熱」である。熱を帯びたこの笑いのおかげで、蒸気のように形式を逸脱して広がっていくクラウスの批評の「プロセス」もまた、冷却され綺麗な水へと蒸留されてしまうことなく、解説映像にある種の余韻を残すことになる。この余韻は、純粋性とハイブリッド性のあいだに置かれてきた前衛芸術のジレンマを抱えながら、その純粋性や自律性に疑念を向け、あらゆるものを宙吊り状態にする言語ゲームが今後も続けられていくことを、見る者に想像させる。

*1 ペーター・スローターダイク『シニカル理性批判』高田珠樹訳、ミネルヴァ書房、1996年、8頁。

*2 Philippe Régnier, « Les Saint-Simoniens, le Prêtre et l’Artiste », Romantisme, 1990, no. 67, pp. 31-46.

*3 こうした一連の流れについて理解する手助けになる最良の本は次の2冊である。天野知香『装飾/芸術――19-20世紀のフランスにおける芸術の位相』ブリュッケ、2001年。天野知香『装飾と「他者」:両大戦間フランスを中心とした装飾の位相と「他者」表象』ブリュッケ、2018年。

*4 Laura Anne Kalba, Color in the Age of Impressionism. Commerce, Technology, and Art, The Pennsylvania State University Press, 2017, pp. 88-107.

*5 Thomas Crow, “Modernism and Mass Culture in the Visual Arts,” (1983) in Modern Art in the Common Culture, Yale University Press, 1996, pp. 3-38. セゴレーヌ・ル・メン『スーラとシェレ 画家、サーカス、ポスター』吉田紀子訳、三元社、2013年。

*6 吉田紀子『ポスター芸術論――十九〜二〇世紀フランスの広告、絵画、ポピュラー・イメージ』三元社、2022年。

*7 例えば次のものを挙げておこう。デボラ・シルヴァーマン『アール・ヌーヴォー フランス世紀末と「装飾芸術」の思想』天野知香・松岡新一郎訳、青土社、1999年、328〜331頁。

*9 David Hopkins, Dark Toys: Surrealism and the Culture of Childhood, Yale University Press, 2021. とりわけ第6章「シュルレアリスムとカウンターカルチャー」を参照のこと。

*10 デイヴィッド・グレーバー「前衛主義のたそがれ」(栗原康訳)『Vol. 03 反資本主義/アート』以文社、2008年、36頁。

》》》バックナンバー ⇒《一覧》

第1回 緒言

第2回 自己言及的な手

第3回 自由な手

第4回 機械的な手と建設者の手

第5回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(前編)

第6回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(後編)

第7回 リーグルの美術論における対象との距離と触覚的平面

第8回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(前編)

第9回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(後編)

第10回 クールベの絵に触れる――グリーンバーグとフリードの手を媒介して

第11回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(前編)

第12回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(後編)

第13回 握れなかった手

第14回 嘘から懐疑へ――絵画術と化粧術のあわい

第15回 キュビスムの楽器の奏でかた、キュビスムの葡萄の味わいかた

第16回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(前編)

第17回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(中編)

第18回 おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(後編)

第19回 顔に触れる――彼女たちの仮面を介して(前編)

第20回 顔に触れる――彼女たちの仮面を介して(中編)

第21回 顔に触れる――彼女たちの仮面を介して(後編)

第22回 働く手(前編)――仕事中を演じる